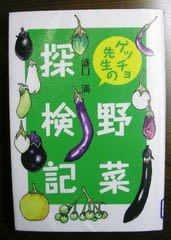

『野菜探検記』 盛口満 2009年 木魂社

ゲッチョ先生こと、盛口満の楽しい野菜博物談義です。

植物はもちろん「生き物」。

食べられまいとして様々な防御法を備え、

多くの植物は毒を持っている(ケミカル ディフェンス)というのは聞いたことがありましたが、

トマトやキュウリも初めのころは毒(薬)だったそうです。

「野草」を改良し、解毒方法を工夫し、

よりおいしいものを、たくさんつくるための、命をつなぐための、

長い長い先人の努力は、すごいとしかいいようがありません。

毒草を食べる虫を見ると「蓼食う虫も好き好き」なんて言いますが、

なんと、例えばアゲハチョウから見れば

キャベツを食べる「モンシロチョウ」や「ヒト」は毒を平気で食べている変な生き物、

になるらしいです。

犬や牛にはタマネギは毒です、またネズミには人参も毒だそうです。

「蓼食う虫」とはヒトのことです。

図書館の児童書のコーナーにはファンタジー?小説がずらりと並んでいます。

その中から1冊紹介します。

末吉暁子作「地と潮の王」1996講談社、

昨今のはやりのファンタジーといわれるものは何をもってファンタジーというのかよくわかりませんが、

多分この本はそのファンタジーの部類に入ると思います。竜も出てくるし…

日本の天照大神や海幸山幸の神話や浦島太郎のお話を基盤にして巧みに作られたお話です。面白く読みました。

そもそも、民話や神話はほとんどファンタジーです。

でも小説家が書いたものならばファンタジーであっても

たとえ、子どものための本であっても、

子どもに伝えたい事など作者の思いや考えがあって書かれるものだと思います。

「地と潮の王」にもたくさんのメッセージが込められています。

いまや「ハリーポッター」はファンタジーの代表の一つみたいになっていますが、

そこに描かれる子どもたちや大人の善者も悪者もあまりにワンパターンで

親の七光りでちやほやされる主人公は全然成長がありません。

女の子の描き方といえば馬鹿か優等生のステレオタイプでがっくりします。

その上、毎巻末に、夫を亡くして傷心の弱小出版社の女性が頑張って

この本の版権を射止めたという美談が書かれていてうんざり(最近発売された本はまだ手に取って確かめていませんが、)

なぜこの本がそんなに売れるのか謎です。

日本にも外国にもおもしろいファンタジーがいっぱいあるのに。

その中から1冊紹介します。

末吉暁子作「地と潮の王」1996講談社、

昨今のはやりのファンタジーといわれるものは何をもってファンタジーというのかよくわかりませんが、

多分この本はそのファンタジーの部類に入ると思います。竜も出てくるし…

日本の天照大神や海幸山幸の神話や浦島太郎のお話を基盤にして巧みに作られたお話です。面白く読みました。

そもそも、民話や神話はほとんどファンタジーです。

でも小説家が書いたものならばファンタジーであっても

たとえ、子どものための本であっても、

子どもに伝えたい事など作者の思いや考えがあって書かれるものだと思います。

「地と潮の王」にもたくさんのメッセージが込められています。

いまや「ハリーポッター」はファンタジーの代表の一つみたいになっていますが、

そこに描かれる子どもたちや大人の善者も悪者もあまりにワンパターンで

親の七光りでちやほやされる主人公は全然成長がありません。

女の子の描き方といえば馬鹿か優等生のステレオタイプでがっくりします。

その上、毎巻末に、夫を亡くして傷心の弱小出版社の女性が頑張って

この本の版権を射止めたという美談が書かれていてうんざり(最近発売された本はまだ手に取って確かめていませんが、)

なぜこの本がそんなに売れるのか謎です。

日本にも外国にもおもしろいファンタジーがいっぱいあるのに。