スーパーの魚コーナーにアンコウのパックがたくさん並んでいました。

寄せ鍋をしようと思っていたのでちょうどいいと思って購入。

白みそ仕立ての鍋にもピッタリでおいしくいただきました、が

今食べたアンコウはもやはり深海魚なのだろうか、どんな姿なのだろうか、と気になり、

調べてみました。

子どもの頃、図鑑を開いて飽きず眺めた深海の生物、

暗闇に光るアンコウの頭の上の光るひらひらは、とりわけ神秘的で、

忘れられない絵でした。

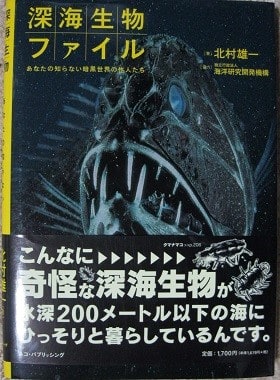

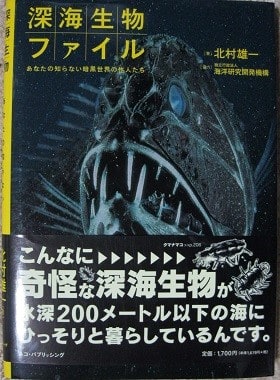

先日手に入れた本が楽しい。

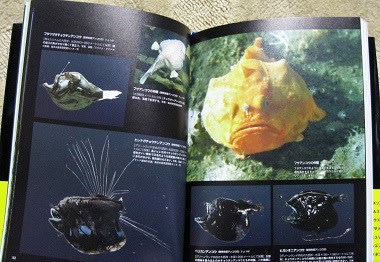

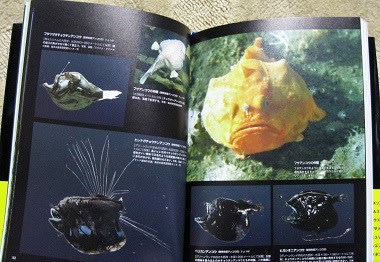

「深海生物ファイル」その中にもアンコウの写真やイラストがたくさんあります。

アンコウにもいろんなアンコウがあるらしいです。

食用になるのはその一部の種類だけ、

上のイラストの、平べったいキアンコウは食用になっています。

鮟鱇の生態は、その奇怪な姿に負けない驚きに満ちています。

ところでお相撲さんの「あんこ型」はアンコウの姿から連想した言葉だそうで、

深海魚ながら、日本では鮟鱇は結構ポピュラーな魚だったのかもしれません。

『深海生物ファイル』 北村雄一 著、

海洋研究開発機構 協力 2005年 ネコ・パブリッシング

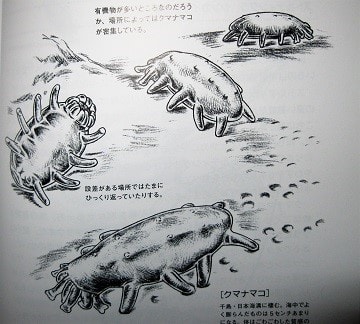

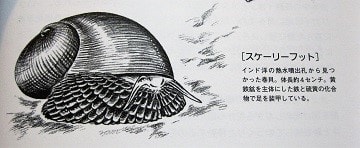

前半三分の一は写真で、後半の三分の二は著者自らの楽しいイラストで深海の生物を紹介しています。

便利な用語解説やインデックスもあります。

歩けばあっという間の1キロの距離であっても、

海の底へ向かう1キロは途方もなく遠い。

けれど、巨大な水圧に閉ざされた暗黒の世界にも、

いろいろな生物が生きています。

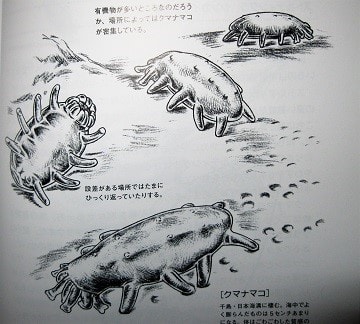

(日本海溝と千島海溝の最深部、9200メートルの谷はクマナマコの王国だそうです。)

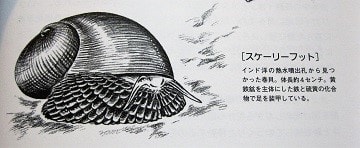

(スケーリーフット、4センチくらいの小さな巻貝、

足は黄鉄鉱にコーティングされた鱗でおおわれている。)

酸素ではなく、メタンや二酸化炭素を利用して栄養を得ている生物もいる。

でも、海の底の熱水噴出孔に群がる奇妙な生物も、ヒトも、アンコウも

地球上の生物は皆、

同じDNAの仕組みを使って生きている、

不思議すぎます。

命はどこからやってきたのでしょう?

最近では、生命は宇宙からやってきた、

と考えらるようになってきているようですが、

きっとそうだと思いますが、

それにしても「命」は全く不思議な存在です。