写真家のKさんから電話をもらった。

この年、この月の初めの電話は、晦日の30日に行われる京都府木津川市加茂町銭司の春日神社。

晦日に神社境内に撒く砂撒き。

年が明けてからは、勧請縄をかける行事がある。

奈良の春日大社との関係が深い春日神社調べは各地におよぶ。

当地の春日神社も多分に漏れず、奈良春日の若宮社の遷宮を受け、後旧社殿を移された。

時代は幕末辺りのようだ。

本社、末社などが並ぶ端に建つ「春日大明神」灯籠から、推定しても移した時代は、江戸の慶長十九年以降に建てられたのであろう。

詳しくは、平成19年3月に、京都府教育委員会から発刊された第24集『京都の文化財』に掲載している銭司・春日神社の項を参照いただきたい。

この調べものに、尋ねた宮司は、木津川市木津大谷の地に鎮座する岡田国神社の中岡宮司。

岡田国神社もまた、元宮は春日社である。

宮司の話によれば、銭司の春日神社は、現在造営事業の関係で社殿は遷宮中であるが・・の但し書き。

この年は、遷宮仮宮期の砂撒き、勧請縄かけになる、という。

実は、岡田国神社の中岡宮司とは、何度か取材でお世話になったことがある。

一つは、令和元年の7月に行われた木津川市木津・南大路天王神社木津の祇園さん行事。

もう一つは、翌年の令和2年7月1日に行われた木津川市市坂幣羅坂神社の夏祭に出逢っている。

また、銭司・春日神社の砂撒きと勧請縄は、度々の調査に拝見していたが、実際に撒く作業や縄かけ神事は拝見していないので、あらためて一連の状況が、拝見できるのでは、と思って同行することにした。

ちなみに銭司・春日神社の砂撒きを初めて拝見したのは、平成30年の1月6日。

それまでに2度訪問したが砂撒きの日程がわからず、スルー訪問になっていただけに、平成30日の正月明けに観た砂撒き、勧請縄の状態に感動したものだ。

数年後に訪れた正月三日なら、どなたかと巡り会える。

そう思ってやってきた令和3年の正月三日。

出会いは、あったがそれ以上の詳しさ調査できずにいた。

それだけに、Kさんからの連絡は嬉しい。

再、再、再訪は令和3年の12月30日。

午前中に門松立てと砂撒きが行われるそうだ。

今期の神社は造営事業。

棟札に弘化年があり、19神を祀る銭司の社殿。

遷宮に、神々は仮宮に移っている。

歴史を記す棟木は多数。

神事に用いられたカワラケも多数。

宮総代のI氏の許可を得て撮影したが、神像公開は、遠慮した。

最も大切な木製の神像に同じく木製の阿吽像は4体。

時代がいつなのか、明白ではないようだが、見る限り相当な年代を踏んでいる旧き雰囲気を醸し出す神像であった。

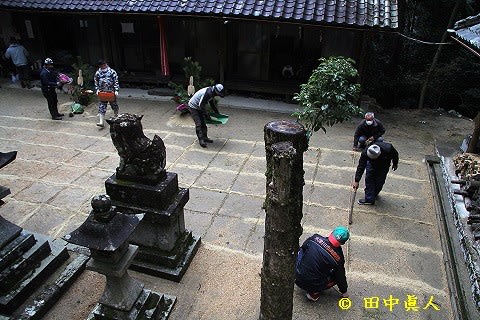

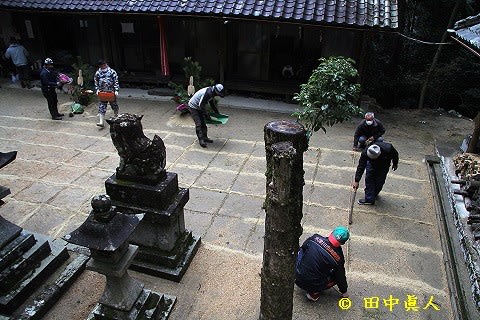

午前9時。

さて、砂撒き作業に門松飾りがはじまった。

まずは、本社下境内に横一直線になるように、長いロープを張る。

端から端までをロープがたるまないように張る。

造営事業の今年は、神遷しに社務所に仮宮を設えている。

そちら側から、ロープを張り、その線に基づいて境内に筋を引く。

引く道具は、おそらく端材。

ロープの線に沿って、外れないように筋を引く。

門松は、今年に限って社務所の真ん前に据える。

松、竹、梅に赤い実をつけた南天などは、だいたいの形を整えていた。

どうやら、先に設えていたようで、最後に葉ボタンを添えるようだ。

筋引きをしたら、その位置に砂を撒く。

最初に撒いた砂は、既に乾いた砂の色。

湿り気が乾いて白っぽくなっていた。

砂撒きは、道具の箕に入れて、当該箇所の筋にそって砂を落とす。

道具の箕を揺らしながら作業をすれば、おのずと砂が落ちる。

このシーンでは、左右真ん中に縦位置に引く筋引き。

横位置も縦位置もメジャーで計測し、きっちりした網の目のような方形に砂を撒く。

砂撒きは、横線から撒いていき、縦線へ。

砂撒きの人数が多くなったら、作業は一段と早くなる。

そろそろ、四方がまとまったところで、手を止めていた門松も葉ボタン締め。

砂を補充し、門松を調整したら完成だ。

かつては、神社から参道にも集落にもキリコと呼ぶ格子状の砂撒きをしていた銭司の民俗文化。

木津川の砂採取を禁ぜられた現在は市販品の真砂を購入し、切り替えた。

かつて西座・東座両座があったが、6?年前くらいに継ぐ者おらず、座は解散し、装束などは昭和21年生まれのI氏が保管しているそうだ。

ちなみに、I氏は、今もなお自宅の庭に撒いている、と話してくれた。

その場でお願いし、ご自宅でされている砂撒き習俗の取材許可をいただいた。

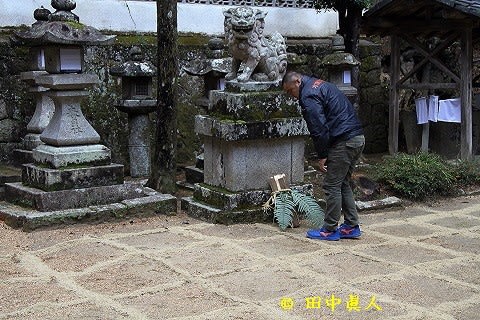

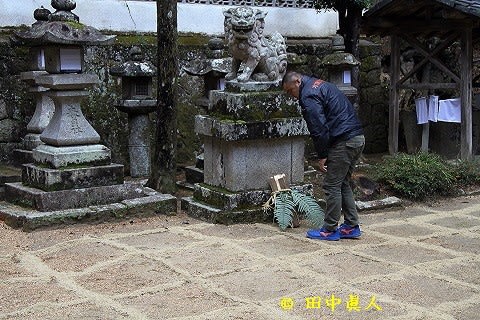

ようやく終わりに近づいたら、ウラジロの葉とともに束にした「才木(※サイギ)」を阿吽の狛犬台に立てる。

仮宮が、社務所に移った場合でも、「才木(※サイギ)」を供える位置は替わりないようだ。

この位置からでは見えないが、社殿下にそれぞれ「才木(※サイギ)」を供えた。

これで、一通りの作業を終えた。

ふと、振り返った才木の山。

才木は、椎の木の割り木。

シバシ(※芝仕)の日に伐りそろえた才木を収めていた建屋に、度々見かける昔の消防ポンプを天井から吊るしていた。

今にも動かせそうな消防ポンプは、龍吐水(※りゅうどすい)。

奈良県内のいくつかの地に保存している龍吐水。

形状はまったく同じだ。

これまで、なんども訪れていたのに、こんなに大きな龍吐水の構造物に気がつかないとは・・・

奈良の龍吐水事例比較に、ここにリンクしておこう。

一つは、明治十一年(1878)~明治二十年あたりにつくられたと推定した龍吐水。

奈良県山添村・切幡(きりはた)の龍吐水。

二つ目の事例は、桜井市・小夫(※おぅぶ)の龍吐水。

三つ目の事例は、嘉永二年(1848)製の宇陀市・榛原の柳の龍吐水。

四つ目の事例は、奈良市東部・上誓多林(かみせたりん)は、安政五年(1858)製の龍吐水。

それぞれの龍吐水は、暮らしの民俗遺産。

大切な遺産は、奈良県内にそれほど多くない。

切に、願う大切に保存継承。

龍吐水に限らず、今や、博物館でさえ、保存が難しい時代。

奈良の文化財は発掘ばっかりに予算投入。

こんなの何の役にもたたん。

県が、そんなものを保存する意味がない、といったとか・・。

県の御上の一人の上位者の声でばっさり捨てられてしまう。

ちなみに、相楽郡・銭司村の龍吐水は、明治廿一年九月。

江戸時代ではないが、消防ポンプに放水口もある美品の逸品である。

撮影を終えて、帰り際に見た社務所。

地下室なのか、それとも・・・

石垣で組んだ土台に建つ社務所に囲炉裏があるようだ。

年に一度、伐採に伐りだし。

これらはみな、子どもたちの作業であった。

奈良でも芝仕(しばし)に雑木などを集めてくるのは、子どもたちの役目。

それにしてもだ。社務所下の石積構造がすごい。

崩れないように組んだ石積み。

頑丈に積んだ石組みに圧倒されるが、外面を支える柱が、どことなく弱弱しく感じる。

(R3.12.30 EOS7D/SB805SH 撮影)

この年、この月の初めの電話は、晦日の30日に行われる京都府木津川市加茂町銭司の春日神社。

晦日に神社境内に撒く砂撒き。

年が明けてからは、勧請縄をかける行事がある。

奈良の春日大社との関係が深い春日神社調べは各地におよぶ。

当地の春日神社も多分に漏れず、奈良春日の若宮社の遷宮を受け、後旧社殿を移された。

時代は幕末辺りのようだ。

本社、末社などが並ぶ端に建つ「春日大明神」灯籠から、推定しても移した時代は、江戸の慶長十九年以降に建てられたのであろう。

詳しくは、平成19年3月に、京都府教育委員会から発刊された第24集『京都の文化財』に掲載している銭司・春日神社の項を参照いただきたい。

この調べものに、尋ねた宮司は、木津川市木津大谷の地に鎮座する岡田国神社の中岡宮司。

岡田国神社もまた、元宮は春日社である。

宮司の話によれば、銭司の春日神社は、現在造営事業の関係で社殿は遷宮中であるが・・の但し書き。

この年は、遷宮仮宮期の砂撒き、勧請縄かけになる、という。

実は、岡田国神社の中岡宮司とは、何度か取材でお世話になったことがある。

一つは、令和元年の7月に行われた木津川市木津・南大路天王神社木津の祇園さん行事。

もう一つは、翌年の令和2年7月1日に行われた木津川市市坂幣羅坂神社の夏祭に出逢っている。

また、銭司・春日神社の砂撒きと勧請縄は、度々の調査に拝見していたが、実際に撒く作業や縄かけ神事は拝見していないので、あらためて一連の状況が、拝見できるのでは、と思って同行することにした。

ちなみに銭司・春日神社の砂撒きを初めて拝見したのは、平成30年の1月6日。

それまでに2度訪問したが砂撒きの日程がわからず、スルー訪問になっていただけに、平成30日の正月明けに観た砂撒き、勧請縄の状態に感動したものだ。

数年後に訪れた正月三日なら、どなたかと巡り会える。

そう思ってやってきた令和3年の正月三日。

出会いは、あったがそれ以上の詳しさ調査できずにいた。

それだけに、Kさんからの連絡は嬉しい。

再、再、再訪は令和3年の12月30日。

午前中に門松立てと砂撒きが行われるそうだ。

今期の神社は造営事業。

棟札に弘化年があり、19神を祀る銭司の社殿。

遷宮に、神々は仮宮に移っている。

歴史を記す棟木は多数。

神事に用いられたカワラケも多数。

宮総代のI氏の許可を得て撮影したが、神像公開は、遠慮した。

最も大切な木製の神像に同じく木製の阿吽像は4体。

時代がいつなのか、明白ではないようだが、見る限り相当な年代を踏んでいる旧き雰囲気を醸し出す神像であった。

午前9時。

さて、砂撒き作業に門松飾りがはじまった。

まずは、本社下境内に横一直線になるように、長いロープを張る。

端から端までをロープがたるまないように張る。

造営事業の今年は、神遷しに社務所に仮宮を設えている。

そちら側から、ロープを張り、その線に基づいて境内に筋を引く。

引く道具は、おそらく端材。

ロープの線に沿って、外れないように筋を引く。

門松は、今年に限って社務所の真ん前に据える。

松、竹、梅に赤い実をつけた南天などは、だいたいの形を整えていた。

どうやら、先に設えていたようで、最後に葉ボタンを添えるようだ。

筋引きをしたら、その位置に砂を撒く。

最初に撒いた砂は、既に乾いた砂の色。

湿り気が乾いて白っぽくなっていた。

砂撒きは、道具の箕に入れて、当該箇所の筋にそって砂を落とす。

道具の箕を揺らしながら作業をすれば、おのずと砂が落ちる。

このシーンでは、左右真ん中に縦位置に引く筋引き。

横位置も縦位置もメジャーで計測し、きっちりした網の目のような方形に砂を撒く。

砂撒きは、横線から撒いていき、縦線へ。

砂撒きの人数が多くなったら、作業は一段と早くなる。

そろそろ、四方がまとまったところで、手を止めていた門松も葉ボタン締め。

砂を補充し、門松を調整したら完成だ。

かつては、神社から参道にも集落にもキリコと呼ぶ格子状の砂撒きをしていた銭司の民俗文化。

木津川の砂採取を禁ぜられた現在は市販品の真砂を購入し、切り替えた。

かつて西座・東座両座があったが、6?年前くらいに継ぐ者おらず、座は解散し、装束などは昭和21年生まれのI氏が保管しているそうだ。

ちなみに、I氏は、今もなお自宅の庭に撒いている、と話してくれた。

その場でお願いし、ご自宅でされている砂撒き習俗の取材許可をいただいた。

ようやく終わりに近づいたら、ウラジロの葉とともに束にした「才木(※サイギ)」を阿吽の狛犬台に立てる。

仮宮が、社務所に移った場合でも、「才木(※サイギ)」を供える位置は替わりないようだ。

この位置からでは見えないが、社殿下にそれぞれ「才木(※サイギ)」を供えた。

これで、一通りの作業を終えた。

ふと、振り返った才木の山。

才木は、椎の木の割り木。

シバシ(※芝仕)の日に伐りそろえた才木を収めていた建屋に、度々見かける昔の消防ポンプを天井から吊るしていた。

今にも動かせそうな消防ポンプは、龍吐水(※りゅうどすい)。

奈良県内のいくつかの地に保存している龍吐水。

形状はまったく同じだ。

これまで、なんども訪れていたのに、こんなに大きな龍吐水の構造物に気がつかないとは・・・

奈良の龍吐水事例比較に、ここにリンクしておこう。

一つは、明治十一年(1878)~明治二十年あたりにつくられたと推定した龍吐水。

奈良県山添村・切幡(きりはた)の龍吐水。

二つ目の事例は、桜井市・小夫(※おぅぶ)の龍吐水。

三つ目の事例は、嘉永二年(1848)製の宇陀市・榛原の柳の龍吐水。

四つ目の事例は、奈良市東部・上誓多林(かみせたりん)は、安政五年(1858)製の龍吐水。

それぞれの龍吐水は、暮らしの民俗遺産。

大切な遺産は、奈良県内にそれほど多くない。

切に、願う大切に保存継承。

龍吐水に限らず、今や、博物館でさえ、保存が難しい時代。

奈良の文化財は発掘ばっかりに予算投入。

こんなの何の役にもたたん。

県が、そんなものを保存する意味がない、といったとか・・。

県の御上の一人の上位者の声でばっさり捨てられてしまう。

ちなみに、相楽郡・銭司村の龍吐水は、明治廿一年九月。

江戸時代ではないが、消防ポンプに放水口もある美品の逸品である。

撮影を終えて、帰り際に見た社務所。

地下室なのか、それとも・・・

石垣で組んだ土台に建つ社務所に囲炉裏があるようだ。

年に一度、伐採に伐りだし。

これらはみな、子どもたちの作業であった。

奈良でも芝仕(しばし)に雑木などを集めてくるのは、子どもたちの役目。

それにしてもだ。社務所下の石積構造がすごい。

崩れないように組んだ石積み。

頑丈に積んだ石組みに圧倒されるが、外面を支える柱が、どことなく弱弱しく感じる。

(R3.12.30 EOS7D/SB805SH 撮影)