平成23年度から25年度にかけて奈良県の伝統芸能調査に県文化財課ならびに大和郡山市教育委員会より委託を受けて調査の任に就いた。

私が担当する調査は四つ。

「大和郡山市白土町・白土の子供の念仏と大人の念仏」、「桜井市萱森・萱森の六斎念仏」、「大和郡山市田中町・田中甲斐神社の御湯焚き」、「田原本町/天理市・法貴寺郷・池神社の神楽と御湯」の調査報告書を執筆した。

その報告書は大書。分厚い報告書になった『奈良県の民俗芸能-奈良県民俗芸能緊急調査報告書-』である。

「大和郡山市田中町・田中甲斐神社の御湯焚き」における神楽の延長線に浪速神楽があった。

その関係性も調査することになった。

当時、気になっていた神楽がある。

八つの湯釜を用いる三輪恵比須神社の湯立て神事である。

湯立ての作法に特徴があると思われた巫女さんの所作を拝見したのは平成26年2月7日だった。

文字数の関係で調査した浪速神楽の件はカットされた。

原案に書いた報告文は以下の通りである。

「『大阪府の民俗芸能-大阪府民俗芸能緊急調査報告書-佐備神社(大阪府富田林市佐備)の浪速神楽-』によれば、神社祭祀においてさまざまな神楽がおこなわれる。演者は「もともといくつかの流派による浪速神楽があったが、神楽の整備と伝承を目的として、大正九年ころに富永正千代氏によって関西雅楽松風会が組織された。富永流は正千代氏から受け継いだ故大平炤・太平千代子両氏、さらに娘婿の佐備神社宮司の宮原幸夫氏に受け継がれている。昭和五十八年より同神社の春の祭を神楽祭として神楽を奉納するようになった」。奉納神楽の一部においておこなわれるのが「花湯」と呼ばれる湯立神楽である。両手に持った笹束で「細かく刻んだ紙を挟んで撒き散らし、湯に見立てた」としていたが、文字数制限のために採用は見送られた。

執筆した時期は平成26年の6月頃だった。

「湯立神楽は湯釜の湯を沸かして神を勧請し清めの舞いをする。奈良県内でみられる湯立神事はすべてに亘って湯を使っている。笹を湯に浸けて湯滴を飛ばす。その湯滴が湯の花のように見えることからその名がついたと思われる佐備神社の「花湯」である。湯に見立てた紙散らしの様相をもってその名がついたと推定される。また、演場は仮設舞台となるために湯が使えず、紙片にしたとも思えるが、田中町の甲斐神社における湯立ての儀式を「湯花神事」と称していたのも頷ける作法である。」

このときの調査の際に知った佐備神社の神楽演目は、午前中に式神楽、扇四方拝、大山、胡蝶吾妻、悠久の舞。午後は四條流包丁道、式神楽、早神楽、御神楽、大海の舞、豊栄の舞、浦安の舞、花湯、鈴扇であった。

午後の部に行われる花湯を直接拝見したい。

そう思ってから数年経った今年、ようやく実現しそうになった。

と、いうのも委嘱期間を終えて解放されたと思ったが、翌年の平成27年7月に身体を壊してしまった。

入院治療に通院を余儀なくされた。

車で自由に行けるようになってようやく実現できる佐備は大阪府富田林市内にある旧村である。

平成26年1月に叔母が亡くなって出かけた葬儀場が富田林斎場。

従弟の誘導で見失った斎場に向かうコースを電話で伝えてもらったルートに佐備があった。

電話で伝える府道を走る際に、ここら辺りに鎮座するのだろうと思っていた。

それはともかく佐備神社は間違わないようにカーナビゲーションにセットして走行する。

旧村になる佐備。

神社の所在地はナビゲーションが案内する道に沿って走るのであるが、村の道はとても狭い。

狭いうえに所在地がわかり難い。

なんとか辿り着いて駐車場に到着した。

取材であるから主宰者にお願いする。

本来なら当日までに挨拶を済ませておきたいが、遠地であるため度々出かけるわけにはいけない。

申しわけないが当日の挨拶になってしまった。

社務所の呼び鈴を押して出てこられた宮司が宮原幸夫さんだった。

取材の主旨を伝えて承諾してもらった浪速神楽の撮影・取材である。

元々は、ここ佐備神社の行事作法に神楽祭はなかったという。

神楽殿を建てたのは平成2年十月吉日。

新築に奉賛会の芳名に金二百万円も寄進した人の名がある。

その名は大平炤氏であった。

神楽殿などを拝見していたときに通りすぎる女性神職とお会いした。

お話しを伺えば、三輪恵比須神社の宮司から何年か前に頼まれて以来出仕されているとのこと。

また、佐備神社では禰宜職を勤めているという巫女さんは宮司の娘さんだった。

宮原幸夫宮司が云うには娘は神楽を継いでもらっているということだった。

ここ佐備神社で習得した花湯神楽を三輪恵比須神社で所作しているとわかって、独特の作法は道理で、と思った。

ご縁があった湯立てであるが、禰宜のNさんが云うには、出仕するまでは三輪の里に住む巫女が作法していたそうだ。

このことを聞いてようやく納得できる巫女さんの交替。

数年おきに交替されたのちに拝見した平成26年に行きついたのであった。

大阪府下、各地に浪速神楽があったが、実にさまざまな形式であったらしい。

各家元によって作法が違っていた。

後世に正しく伝えるべく、浪花神楽をどうしていくか、神社庁の判断は・・。

当時、佐備神社に勤めていた富永正千代氏が研究をされた。

各地にあった我流の浪速神楽は時代とともに変化していた。

作法は楽曲とともに纏められ、統合した。

その神楽舞は大平氏に継承されたが、代を継ぐ者がなく、娘婿の宮原幸夫さんが神社庁のバックアップの下、現在に至る。

継承してきた浪速神楽はDVD化したものを観るだけでは習得できない作法。

視聴しても身につくものではない難しい所作であるという。

大阪府松原市。

河内天美の我堂八幡宮の湯立神楽記事に浪速神楽継承の経緯が書かれている。

また、宮原幸夫さんのプロフィールはこちらのプログラムに書かれていたので参照させてもらった。

また、日本全国の神楽を体形だって解説される巫女ブログもあったので、参考にする。

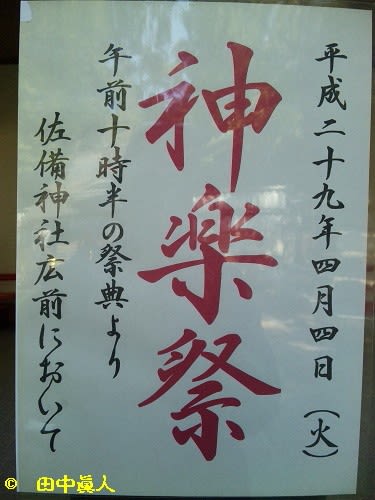

さて、本日の佐備神社の神楽祭である。

案内によれば今回で35回目になる神楽祭。

ここ4年間はずっと雨だったという。

下支えする村氏子の人たちもそういう神楽の日。

この日は久しぶりの快晴。

空は真っ青に広がった。晴れの舞台に奉納する神楽舞に訪れる人は多くもない。

冨永流の浪速神楽を継ぐ人は宮原家のご一統さん。

浪速神楽を所作する他流派はさまざまであるらしい。

それらと区別するためもあって、創始家元の冠にした「冨永流浪速神楽」である。

所作は演舞ではなく、神さんに捧げる神楽。

精神を込めて舞をする。

楽曲を譜面化しようとした学者さんがいたそうだ。

演奏は雅楽でもない難しい楽曲。

なんとか譜面化したという一子相伝の作法で奉じる。

本社殿前にずらりと提灯を吊っていた。

献灯された人たちの数は多い。

その前に建つ灯籠に刻印が見られた。

奥にある燈籠に「妙見大明神」があった。

もう一つに「天王尊 文化十三(※丙子)年(1816)」。

“天王尊”は主祭神の“天太玉命”であろうか。

また、摂社に水分神社、天神社。末社に相模国一ノ宮寒川神社、丹後国一ノ宮寒川神社、撞賢木神社、山城国一ノ宮加茂神社、信濃国一ノ宮諏訪神社、菅原神社に妙見宮とあることから「妙見大明神」の灯籠である。

ということであれば、「天王尊」は祭神素盞嗚命を祭る天神社である。

素盞嗚命は牛頭天王で呼ばれることも多い神さん。

牛頭天王をもって“天王尊”を記した灯籠であった。

また、灯籠が並ぶ正面門前両脇に狛犬が一対。

刻印は「文政九戌年(1826)九月」であった。

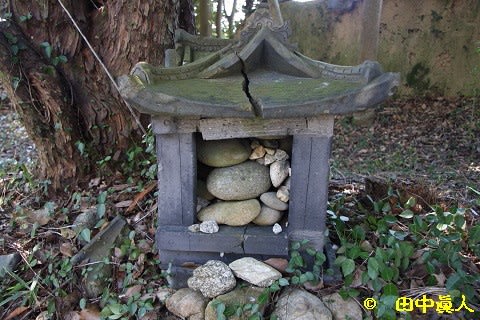

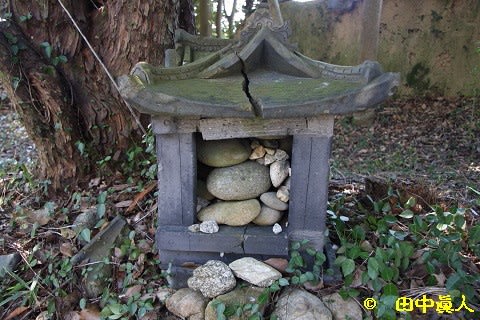

ちなみに鳥居を潜った参道に付近に見つけた瓦屋根の社が不思議な情景を醸し出していた。

社内に詰め込んだ大石である。

その周りには小さな石も詰めている。

何らかの願掛けをしているような気もするが・・。

宮司並びに禰宜が参進される。

神楽舞を舞う八乙女たちが後続につく。

本社殿に拝礼されて祓の詞。

そして祓の儀は供物。

神職ならびに参拝者も祓ってくださる。

宮司一拝に参拝者も揃って頭を下げる。

神楽奉奏中はお静かに、そして本殿前の移動、通行はご遠慮くださいと但し書きがある。

神さんに奉する間は当然のことである。

楽曲が奏でられる中、八乙女が陶器製の器を運んでこられた。

解説によればあまっちゃを神さんに献じるとのことである。

そして、宮司の祝詞奏上。

「佐備の川の畔に遠き古より坐ます大神の・・・春日の・・・かしこみかしこみまぉおす」。

「天安正月(※二年の858年)より、数えること、1459年間の年を迎え・・平成29年の良き年、良き月に神楽祭を奉ること・・捧げまつる・・関西雅楽松風会(8人)、冨永流浪速神楽、八乙女たちの立ち舞う・・まごころをもちて・・世の人々の福、幸をしめしたまえとかしこみまぉおす」と奏上された。(※中略)

玉串奉奠は富田林市議会、町総代代表、神社総代代表、常任世話人、大阪府神社関係者一同、参列者代表らが捧げる。

奉奠を終えて宮司は5年ぶりに快晴になったこの日の神楽祭に歓びのご挨拶をされた。

当神社において継承してきた浪速神楽。

今に至るまでの経緯を話された宮司は関西雅楽松風会の一員でもある。

これより始まる数々の神楽舞を紹介、解説もされる。

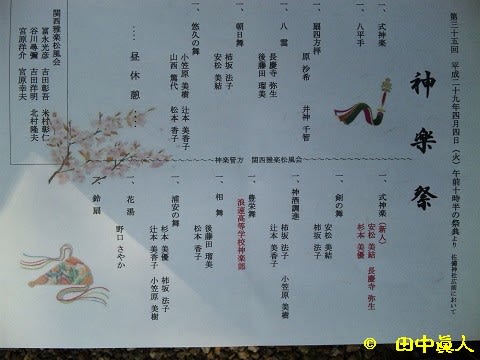

この年の楽曲は午前に式神楽、八平手(やひらで)、扇四方拝、八雲(やくも)、朝日舞、悠久の舞。

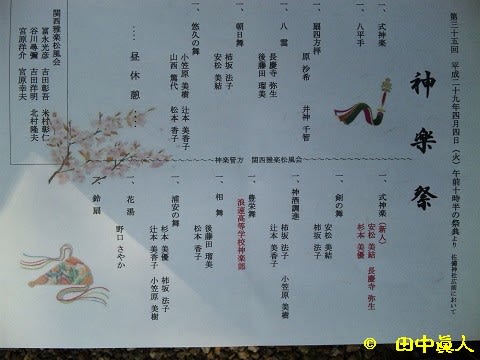

昼の休憩を挟んだ午後は式神楽(新人八乙女)、剣の舞、神酒調進(みきちょうしん)、豊栄舞(とよさかのまい)<浪速高等学校神楽部)、相舞(あいまい)、浦安の舞、花湯、鈴扇である。プログラムは受付の際に配られるので参考されたい。

11時8分・・始めに「式神楽」。

採り物の鈴は右手にもつ。

6人の八乙女が舞う式神楽の別名は祭典神楽である。

つまり式、祭典の初めに舞う神楽である。

11時10分・・2番目は4人の八乙女が舞う「八平手(やひらで)」。

始まりと終わりに楽奏者が手打ちをするのも特徴である。

お供えの舞でもある「八平手」に採り物はない。

“素舞い”だという。

11時16分・・3番目が「扇四方拝」。

楽奏に「大和琴」がある。

比較的よく見られる神楽舞であると解説される。

ときおりバチッと弾ける音色が聞こえる。

龍笛の吹く音色に大太鼓、横笛も奏でる。

また、すり鉦の妙鉢も鳴らすし、鼓、笙も。

11時25分・・4番目は「八雲(やくも)」。

楽奏は5人。

「八雲」はその名のごとく八岐大蛇(やまたのおろち)。

特徴的な白い蛇(おろち)が採り物である。

神話に基づいた神楽。

もろ刃の剣の劔。

つまりは天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)である。

木綿の中に線を詰めていると解説される。

11時35分・・5番目は「朝日舞」。

採り物は榊。

昭和25年に神社庁がこしらえた。

男神楽が舞うことから別名に宮司舞の名がある。

11時37分・・6番目に「悠久の舞」。

神前神楽の一つで、昭和15年、奉祝の際に作られた。

当初は男舞であったが、女舞に移り、継承している。

天冠の花簪(はなかんざし)が特徴。

右手に花束をもつ。

春は桜の花であるが、秋は菊の花に替わる「悠久の舞」は華やかで美しさがある。

午前の部は以上である。

お昼の時間帯は楽奏者ならびに八乙女たちも休憩に入る。

参列者は神社が準備された振る舞いをよばれる。

振る舞いのおにぎりは新嘗祭に奉ったお米を炊いて作ったという。

パック折にあしらった柿の葉は彩りある2種。

五目おにぎりが二つに白おにぎりは一つ。

香物に桜漬け、コウコにキュウリも。

しかも、ヨモギの草餅も手造りにお臼まであるもてなし振る舞いにありがたく手を合わせていただく。

ゆっくり寛がせてもらったことに感謝する。

13時1分・・午後の部の初めも「式神楽」。

新人7人の八乙女が舞う鈴神楽である。

奉仕する新人3人の花束贈呈もあった。

座り方が独特。剣の舞とは違うところ見てください、と解説される。

13時10分・・午後の2番目は2人が舞う「剣の舞」。

ポピュラーな舞いであると解説される。

この舞いも座り方が独特。

すっと立てるようになるまでは半年もかかるという。

片刃の剣、ひとり剣、五人剣、などがあり、舞いも長時間になるそうだ。

13時21分・・3番目は「神酒調進(みきちょうしん)」。

久方ぶりに奉納される神楽舞。

雄蝶雌蝶(おちょうめちょう)の金銀の長柄の銚子。

お神酒を注ぐ祭具は祝い事の酒盃に用いられる。

衣装も独特の特徴をもつ「神酒調進」。

金の長柄の銚子から銀の長柄の銚子へ。

そして酒盃に注ぐ。

金から銀。

銀から盃へ。

三杯も注がれたように見えたから三々九度の儀式であろう。

その間にあった所作に長柄の銚子から長柄の銚子の酒注ぎである。

まるで酒を継ぎ足しているかのようの思えた所作は加御酒(くわえごし)であろう。

最後に八乙女から受け取った盃は白いカワラケ盃。

禰宜が受け取って神さんに捧げる。

そして下げた盃は再び八乙女に戻される。

そこで登場する白衣姿の男性。

総代代表が受け取って向きを換える。

神さん向かってから神酒を飲む。

13時50分・・4番目は浪速高等学校神楽部の人たちが舞う「豊栄舞(とよさかのまい)」である。

この舞いは昭和25年、神社庁において制定された祭祀舞。

豊栄舞は別名に「乙女舞」とある。

つまり、朝日舞は男性神職が舞う「宮司舞」で、女性が「乙女舞」に成り立つそうだ。

戦前は代々神楽として継承してきた豊栄舞。

陣羽織の金襴「千早」を着用するが、正確には「舞衣(まいぎぬ)」を着ると解説される。

天冠は黄色い花。

光、影の関係で輝きが見えないときもある。

初々しい姿で舞いを終えた神楽部の人たちは、一人ずつ花束の贈呈を受けていた。

14時00分・・5番目は二人が舞う「相舞(あいまい)」である。

採り物は檜扇(ひおうぎ)に鈴。

一般的に見られる神楽舞である。

14時20分・・6番目は一般的に各地の神社祭礼に舞われる「浦安の舞」。

舞振りはシンプルであるほど難しい。

特に歩きが難しいと解説される。

浦安の舞の歩き方は少し違うらしいが、私にはそれがわからない。

昭和15年、祝賀の会にすべての神社において一斉に奉られた。

今は神殿神楽と云われている浪速神楽であるが、冨永流はさらに神楽らしく、したという。

舞は桃の天冠をつけて檜扇(ひおうぎ)を採りもつ。

舞いは進展するにつれ檜扇から持ち替えた鈴に移り、再び檜扇に換わる。

衣装は昭和15年に奉られた本物ですと紹介される。

14時37分・・いよいよ登場する「花湯」は7番目。

この舞いを拝見しに奈良県から峠を越えて大阪南部地域にやってきた。

始めに屋内に納めていた花湯の道具を舞台に運び出す。

神職でもある若い男性は宮司の息子さん。

神事である三輪恵比須神社の御湯に姉の禰宜とともに出仕されているという。

文楽で名高い国立文楽劇場のこけら落としもあれば、ご神前に奉納するのが本義の神楽の花湯。

神社関係団体に信頼があると紹介される。

幣を抱える禰宜さんが登場する。

キリヌサを山盛りにした花湯釜の前に立ってから腰を屈め低頭する。

龍笛、太鼓の音が鳴る。

幣をもったまま左右に身を動かして頭を下げる。

それを3度繰り返して後方に置いてあった鈴を採りもつ。

右手に鈴、左手に幣をもち左右に広げる。

鈴を鳴らしながら前に動かせて何度か交差させる。

身を右に移して同じ所作。

そして前方に向きを構えて時計回りに2回転。

正面に戻ってまたもや鈴と幣を何度か交差したら、今度は左側に身を動かして同じ所作を。

そして逆回りに2回転して正面に戻る。

何度か正面交差をしたら、またもや右に身を移して時計回りに2回転。

こうして鈴舞を終えたら後方にある台に鈴を納める。

正面に戻って左右に大きく幣を振る。

身を左に移して左右に大きく幣を振る。

後方に身を置き換えて左右に大きく幣を振る。

そして右に身を廻して幣を振る。

おそらく四方拝の祓えであろう。

そして正面に戻った禰宜は幣の柄の部分を花湯釜に差し込むように入れる。

ゆったりと小さくかき混ぜるように柄を動かして前方にすっと跳ねた。

そうすることによって花湯のキリヌサがふわっと前に飛び散った。

次も幣を大きく左右に振る。

そして後方に移動したら幣は台の上に納める。

次の採り物の二束の笹を手にして正面に向かう。

笹は交差したまま正面につく。

何度か上下に振った笹は両手。

花湯を盛っているキリヌサの山を右から、左から寄せるように笹を動かす。

キリヌサは笹とともに揚げるようにして顔に近づける。

まるで花湯を笹でもって拝んでいるかのような所作である。

なんどかしたのちである。

二束の笹で集めたかのようにした大量のキリヌサは身を右から正面、そして左へと移す。

その際に少しの隙間を空けたのか、さらさら、さらさらとキリヌサは空中を舞うかのように、そして流れるような状態に撒かれた。

その間にシャッター音が跳ねる。

連続的なシャッターは機械音。

楽奏の音色に被せてしまうのが辛い。

右へ、後方へ、右へと時計回りに身を動かしながらキリヌサを空中に流す。

次は逆回転。

左に、左に身を動かしながらキリヌサを空中に流す姿が美しい。

そして正面に戻って再び時計回りの所作をする。

その間に押したシャッター数は80。

少ない方だと思うが・・。

再び正面に戻って・・。

キリヌサの山を潜らせるかのように笹を内部に押し寄せる。

と、思った瞬間に立ち上るキリヌサ。

花湯所作が最高潮に達する形に圧倒される。

キリヌサを納めていた桶から次から次へと上空に飛び出して舞い上がる白い点々はまさに花びらが空中一面に百花繚乱する様である。

二束の笹は花びらを舞いあげる扇の役目。

勢いのある所作で舞い上がる速度は早く、量も多いからまたまたシャッター数が増えてしまう。

ときにはもっと上空にも立ち上げて笹の扇で舞いあげる。

桜咲く時期にはちょっと早いが桜吹雪が舞うそのもののように見えた。

桶からすくいあげるようにする花吹雪所作は何度かされる。

楽奏も鳴りも最高潮になった。

桶には何も残らない、空っぽになるまでし続けたのであろう。

座した禰宜と同時に楽奏も静かになって鳴りやんだ。

拍手を2度されて笹束を桶に置いたら下がってゆく。

圧倒されるその間に押し続けたシャッター数は170シャッター。

雪が積もったかのようになった舞台から下がっていった。

花湯の所作はおよそ12分間。

今回、奉納された中では一番の長丁場であった。

14時52分・・締めくくりの神楽は「鈴扇」。

納めの神楽に採りもつ扇はどちらが表か裏か存知しないが、銀色の面から返せば金色になっている。

最後は鈴扇を舞っていた八乙女たちが舞台より観客に向かって鈴を振っていた。

祓いの鈴をいただいてありがたく手を合わす。

今回で35回目の奉納になる佐備神社の神楽祭。

快晴の日、しかもさわさわ流れる風、実に穏やかになったこの日の舞いは始めてだとアナウンスされる。

28曲からなる冨永流浪速神楽の旋律は実に難しいと話される。

この日に舞われた神楽は以上の通りであったが、毎年に同じものを観ることもない。

神楽舞は奉納であるゆえ、毎回、異なるので愉しんでいただきたいと云われた。

また、浪速神楽をネット検索されたらユーチューブにいっぱいアップされていることがわかる。

それが本物であるのか、疑わしいものもあるのでご注意されたいと付言された。

正当な神楽をこれからも勤めていきたいと〆の挨拶に拍手喝采を浴びた。

また、神楽舞に詳しい動画をアップされている「西野神社社務日誌」も参考になるのでリンクしておく。

(H29. 4. 4 EOS40D撮影)

(H29. 4. 4 SB932SH撮影)

私が担当する調査は四つ。

「大和郡山市白土町・白土の子供の念仏と大人の念仏」、「桜井市萱森・萱森の六斎念仏」、「大和郡山市田中町・田中甲斐神社の御湯焚き」、「田原本町/天理市・法貴寺郷・池神社の神楽と御湯」の調査報告書を執筆した。

その報告書は大書。分厚い報告書になった『奈良県の民俗芸能-奈良県民俗芸能緊急調査報告書-』である。

「大和郡山市田中町・田中甲斐神社の御湯焚き」における神楽の延長線に浪速神楽があった。

その関係性も調査することになった。

当時、気になっていた神楽がある。

八つの湯釜を用いる三輪恵比須神社の湯立て神事である。

湯立ての作法に特徴があると思われた巫女さんの所作を拝見したのは平成26年2月7日だった。

文字数の関係で調査した浪速神楽の件はカットされた。

原案に書いた報告文は以下の通りである。

「『大阪府の民俗芸能-大阪府民俗芸能緊急調査報告書-佐備神社(大阪府富田林市佐備)の浪速神楽-』によれば、神社祭祀においてさまざまな神楽がおこなわれる。演者は「もともといくつかの流派による浪速神楽があったが、神楽の整備と伝承を目的として、大正九年ころに富永正千代氏によって関西雅楽松風会が組織された。富永流は正千代氏から受け継いだ故大平炤・太平千代子両氏、さらに娘婿の佐備神社宮司の宮原幸夫氏に受け継がれている。昭和五十八年より同神社の春の祭を神楽祭として神楽を奉納するようになった」。奉納神楽の一部においておこなわれるのが「花湯」と呼ばれる湯立神楽である。両手に持った笹束で「細かく刻んだ紙を挟んで撒き散らし、湯に見立てた」としていたが、文字数制限のために採用は見送られた。

執筆した時期は平成26年の6月頃だった。

「湯立神楽は湯釜の湯を沸かして神を勧請し清めの舞いをする。奈良県内でみられる湯立神事はすべてに亘って湯を使っている。笹を湯に浸けて湯滴を飛ばす。その湯滴が湯の花のように見えることからその名がついたと思われる佐備神社の「花湯」である。湯に見立てた紙散らしの様相をもってその名がついたと推定される。また、演場は仮設舞台となるために湯が使えず、紙片にしたとも思えるが、田中町の甲斐神社における湯立ての儀式を「湯花神事」と称していたのも頷ける作法である。」

このときの調査の際に知った佐備神社の神楽演目は、午前中に式神楽、扇四方拝、大山、胡蝶吾妻、悠久の舞。午後は四條流包丁道、式神楽、早神楽、御神楽、大海の舞、豊栄の舞、浦安の舞、花湯、鈴扇であった。

午後の部に行われる花湯を直接拝見したい。

そう思ってから数年経った今年、ようやく実現しそうになった。

と、いうのも委嘱期間を終えて解放されたと思ったが、翌年の平成27年7月に身体を壊してしまった。

入院治療に通院を余儀なくされた。

車で自由に行けるようになってようやく実現できる佐備は大阪府富田林市内にある旧村である。

平成26年1月に叔母が亡くなって出かけた葬儀場が富田林斎場。

従弟の誘導で見失った斎場に向かうコースを電話で伝えてもらったルートに佐備があった。

電話で伝える府道を走る際に、ここら辺りに鎮座するのだろうと思っていた。

それはともかく佐備神社は間違わないようにカーナビゲーションにセットして走行する。

旧村になる佐備。

神社の所在地はナビゲーションが案内する道に沿って走るのであるが、村の道はとても狭い。

狭いうえに所在地がわかり難い。

なんとか辿り着いて駐車場に到着した。

取材であるから主宰者にお願いする。

本来なら当日までに挨拶を済ませておきたいが、遠地であるため度々出かけるわけにはいけない。

申しわけないが当日の挨拶になってしまった。

社務所の呼び鈴を押して出てこられた宮司が宮原幸夫さんだった。

取材の主旨を伝えて承諾してもらった浪速神楽の撮影・取材である。

元々は、ここ佐備神社の行事作法に神楽祭はなかったという。

神楽殿を建てたのは平成2年十月吉日。

新築に奉賛会の芳名に金二百万円も寄進した人の名がある。

その名は大平炤氏であった。

神楽殿などを拝見していたときに通りすぎる女性神職とお会いした。

お話しを伺えば、三輪恵比須神社の宮司から何年か前に頼まれて以来出仕されているとのこと。

また、佐備神社では禰宜職を勤めているという巫女さんは宮司の娘さんだった。

宮原幸夫宮司が云うには娘は神楽を継いでもらっているということだった。

ここ佐備神社で習得した花湯神楽を三輪恵比須神社で所作しているとわかって、独特の作法は道理で、と思った。

ご縁があった湯立てであるが、禰宜のNさんが云うには、出仕するまでは三輪の里に住む巫女が作法していたそうだ。

このことを聞いてようやく納得できる巫女さんの交替。

数年おきに交替されたのちに拝見した平成26年に行きついたのであった。

大阪府下、各地に浪速神楽があったが、実にさまざまな形式であったらしい。

各家元によって作法が違っていた。

後世に正しく伝えるべく、浪花神楽をどうしていくか、神社庁の判断は・・。

当時、佐備神社に勤めていた富永正千代氏が研究をされた。

各地にあった我流の浪速神楽は時代とともに変化していた。

作法は楽曲とともに纏められ、統合した。

その神楽舞は大平氏に継承されたが、代を継ぐ者がなく、娘婿の宮原幸夫さんが神社庁のバックアップの下、現在に至る。

継承してきた浪速神楽はDVD化したものを観るだけでは習得できない作法。

視聴しても身につくものではない難しい所作であるという。

大阪府松原市。

河内天美の我堂八幡宮の湯立神楽記事に浪速神楽継承の経緯が書かれている。

また、宮原幸夫さんのプロフィールはこちらのプログラムに書かれていたので参照させてもらった。

また、日本全国の神楽を体形だって解説される巫女ブログもあったので、参考にする。

さて、本日の佐備神社の神楽祭である。

案内によれば今回で35回目になる神楽祭。

ここ4年間はずっと雨だったという。

下支えする村氏子の人たちもそういう神楽の日。

この日は久しぶりの快晴。

空は真っ青に広がった。晴れの舞台に奉納する神楽舞に訪れる人は多くもない。

冨永流の浪速神楽を継ぐ人は宮原家のご一統さん。

浪速神楽を所作する他流派はさまざまであるらしい。

それらと区別するためもあって、創始家元の冠にした「冨永流浪速神楽」である。

所作は演舞ではなく、神さんに捧げる神楽。

精神を込めて舞をする。

楽曲を譜面化しようとした学者さんがいたそうだ。

演奏は雅楽でもない難しい楽曲。

なんとか譜面化したという一子相伝の作法で奉じる。

本社殿前にずらりと提灯を吊っていた。

献灯された人たちの数は多い。

その前に建つ灯籠に刻印が見られた。

奥にある燈籠に「妙見大明神」があった。

もう一つに「天王尊 文化十三(※丙子)年(1816)」。

“天王尊”は主祭神の“天太玉命”であろうか。

また、摂社に水分神社、天神社。末社に相模国一ノ宮寒川神社、丹後国一ノ宮寒川神社、撞賢木神社、山城国一ノ宮加茂神社、信濃国一ノ宮諏訪神社、菅原神社に妙見宮とあることから「妙見大明神」の灯籠である。

ということであれば、「天王尊」は祭神素盞嗚命を祭る天神社である。

素盞嗚命は牛頭天王で呼ばれることも多い神さん。

牛頭天王をもって“天王尊”を記した灯籠であった。

また、灯籠が並ぶ正面門前両脇に狛犬が一対。

刻印は「文政九戌年(1826)九月」であった。

ちなみに鳥居を潜った参道に付近に見つけた瓦屋根の社が不思議な情景を醸し出していた。

社内に詰め込んだ大石である。

その周りには小さな石も詰めている。

何らかの願掛けをしているような気もするが・・。

宮司並びに禰宜が参進される。

神楽舞を舞う八乙女たちが後続につく。

本社殿に拝礼されて祓の詞。

そして祓の儀は供物。

神職ならびに参拝者も祓ってくださる。

宮司一拝に参拝者も揃って頭を下げる。

神楽奉奏中はお静かに、そして本殿前の移動、通行はご遠慮くださいと但し書きがある。

神さんに奉する間は当然のことである。

楽曲が奏でられる中、八乙女が陶器製の器を運んでこられた。

解説によればあまっちゃを神さんに献じるとのことである。

そして、宮司の祝詞奏上。

「佐備の川の畔に遠き古より坐ます大神の・・・春日の・・・かしこみかしこみまぉおす」。

「天安正月(※二年の858年)より、数えること、1459年間の年を迎え・・平成29年の良き年、良き月に神楽祭を奉ること・・捧げまつる・・関西雅楽松風会(8人)、冨永流浪速神楽、八乙女たちの立ち舞う・・まごころをもちて・・世の人々の福、幸をしめしたまえとかしこみまぉおす」と奏上された。(※中略)

玉串奉奠は富田林市議会、町総代代表、神社総代代表、常任世話人、大阪府神社関係者一同、参列者代表らが捧げる。

奉奠を終えて宮司は5年ぶりに快晴になったこの日の神楽祭に歓びのご挨拶をされた。

当神社において継承してきた浪速神楽。

今に至るまでの経緯を話された宮司は関西雅楽松風会の一員でもある。

これより始まる数々の神楽舞を紹介、解説もされる。

この年の楽曲は午前に式神楽、八平手(やひらで)、扇四方拝、八雲(やくも)、朝日舞、悠久の舞。

昼の休憩を挟んだ午後は式神楽(新人八乙女)、剣の舞、神酒調進(みきちょうしん)、豊栄舞(とよさかのまい)<浪速高等学校神楽部)、相舞(あいまい)、浦安の舞、花湯、鈴扇である。プログラムは受付の際に配られるので参考されたい。

11時8分・・始めに「式神楽」。

採り物の鈴は右手にもつ。

6人の八乙女が舞う式神楽の別名は祭典神楽である。

つまり式、祭典の初めに舞う神楽である。

11時10分・・2番目は4人の八乙女が舞う「八平手(やひらで)」。

始まりと終わりに楽奏者が手打ちをするのも特徴である。

お供えの舞でもある「八平手」に採り物はない。

“素舞い”だという。

11時16分・・3番目が「扇四方拝」。

楽奏に「大和琴」がある。

比較的よく見られる神楽舞であると解説される。

ときおりバチッと弾ける音色が聞こえる。

龍笛の吹く音色に大太鼓、横笛も奏でる。

また、すり鉦の妙鉢も鳴らすし、鼓、笙も。

11時25分・・4番目は「八雲(やくも)」。

楽奏は5人。

「八雲」はその名のごとく八岐大蛇(やまたのおろち)。

特徴的な白い蛇(おろち)が採り物である。

神話に基づいた神楽。

もろ刃の剣の劔。

つまりは天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)である。

木綿の中に線を詰めていると解説される。

11時35分・・5番目は「朝日舞」。

採り物は榊。

昭和25年に神社庁がこしらえた。

男神楽が舞うことから別名に宮司舞の名がある。

11時37分・・6番目に「悠久の舞」。

神前神楽の一つで、昭和15年、奉祝の際に作られた。

当初は男舞であったが、女舞に移り、継承している。

天冠の花簪(はなかんざし)が特徴。

右手に花束をもつ。

春は桜の花であるが、秋は菊の花に替わる「悠久の舞」は華やかで美しさがある。

午前の部は以上である。

お昼の時間帯は楽奏者ならびに八乙女たちも休憩に入る。

参列者は神社が準備された振る舞いをよばれる。

振る舞いのおにぎりは新嘗祭に奉ったお米を炊いて作ったという。

パック折にあしらった柿の葉は彩りある2種。

五目おにぎりが二つに白おにぎりは一つ。

香物に桜漬け、コウコにキュウリも。

しかも、ヨモギの草餅も手造りにお臼まであるもてなし振る舞いにありがたく手を合わせていただく。

ゆっくり寛がせてもらったことに感謝する。

13時1分・・午後の部の初めも「式神楽」。

新人7人の八乙女が舞う鈴神楽である。

奉仕する新人3人の花束贈呈もあった。

座り方が独特。剣の舞とは違うところ見てください、と解説される。

13時10分・・午後の2番目は2人が舞う「剣の舞」。

ポピュラーな舞いであると解説される。

この舞いも座り方が独特。

すっと立てるようになるまでは半年もかかるという。

片刃の剣、ひとり剣、五人剣、などがあり、舞いも長時間になるそうだ。

13時21分・・3番目は「神酒調進(みきちょうしん)」。

久方ぶりに奉納される神楽舞。

雄蝶雌蝶(おちょうめちょう)の金銀の長柄の銚子。

お神酒を注ぐ祭具は祝い事の酒盃に用いられる。

衣装も独特の特徴をもつ「神酒調進」。

金の長柄の銚子から銀の長柄の銚子へ。

そして酒盃に注ぐ。

金から銀。

銀から盃へ。

三杯も注がれたように見えたから三々九度の儀式であろう。

その間にあった所作に長柄の銚子から長柄の銚子の酒注ぎである。

まるで酒を継ぎ足しているかのようの思えた所作は加御酒(くわえごし)であろう。

最後に八乙女から受け取った盃は白いカワラケ盃。

禰宜が受け取って神さんに捧げる。

そして下げた盃は再び八乙女に戻される。

そこで登場する白衣姿の男性。

総代代表が受け取って向きを換える。

神さん向かってから神酒を飲む。

13時50分・・4番目は浪速高等学校神楽部の人たちが舞う「豊栄舞(とよさかのまい)」である。

この舞いは昭和25年、神社庁において制定された祭祀舞。

豊栄舞は別名に「乙女舞」とある。

つまり、朝日舞は男性神職が舞う「宮司舞」で、女性が「乙女舞」に成り立つそうだ。

戦前は代々神楽として継承してきた豊栄舞。

陣羽織の金襴「千早」を着用するが、正確には「舞衣(まいぎぬ)」を着ると解説される。

天冠は黄色い花。

光、影の関係で輝きが見えないときもある。

初々しい姿で舞いを終えた神楽部の人たちは、一人ずつ花束の贈呈を受けていた。

14時00分・・5番目は二人が舞う「相舞(あいまい)」である。

採り物は檜扇(ひおうぎ)に鈴。

一般的に見られる神楽舞である。

14時20分・・6番目は一般的に各地の神社祭礼に舞われる「浦安の舞」。

舞振りはシンプルであるほど難しい。

特に歩きが難しいと解説される。

浦安の舞の歩き方は少し違うらしいが、私にはそれがわからない。

昭和15年、祝賀の会にすべての神社において一斉に奉られた。

今は神殿神楽と云われている浪速神楽であるが、冨永流はさらに神楽らしく、したという。

舞は桃の天冠をつけて檜扇(ひおうぎ)を採りもつ。

舞いは進展するにつれ檜扇から持ち替えた鈴に移り、再び檜扇に換わる。

衣装は昭和15年に奉られた本物ですと紹介される。

14時37分・・いよいよ登場する「花湯」は7番目。

この舞いを拝見しに奈良県から峠を越えて大阪南部地域にやってきた。

始めに屋内に納めていた花湯の道具を舞台に運び出す。

神職でもある若い男性は宮司の息子さん。

神事である三輪恵比須神社の御湯に姉の禰宜とともに出仕されているという。

文楽で名高い国立文楽劇場のこけら落としもあれば、ご神前に奉納するのが本義の神楽の花湯。

神社関係団体に信頼があると紹介される。

幣を抱える禰宜さんが登場する。

キリヌサを山盛りにした花湯釜の前に立ってから腰を屈め低頭する。

龍笛、太鼓の音が鳴る。

幣をもったまま左右に身を動かして頭を下げる。

それを3度繰り返して後方に置いてあった鈴を採りもつ。

右手に鈴、左手に幣をもち左右に広げる。

鈴を鳴らしながら前に動かせて何度か交差させる。

身を右に移して同じ所作。

そして前方に向きを構えて時計回りに2回転。

正面に戻ってまたもや鈴と幣を何度か交差したら、今度は左側に身を動かして同じ所作を。

そして逆回りに2回転して正面に戻る。

何度か正面交差をしたら、またもや右に身を移して時計回りに2回転。

こうして鈴舞を終えたら後方にある台に鈴を納める。

正面に戻って左右に大きく幣を振る。

身を左に移して左右に大きく幣を振る。

後方に身を置き換えて左右に大きく幣を振る。

そして右に身を廻して幣を振る。

おそらく四方拝の祓えであろう。

そして正面に戻った禰宜は幣の柄の部分を花湯釜に差し込むように入れる。

ゆったりと小さくかき混ぜるように柄を動かして前方にすっと跳ねた。

そうすることによって花湯のキリヌサがふわっと前に飛び散った。

次も幣を大きく左右に振る。

そして後方に移動したら幣は台の上に納める。

次の採り物の二束の笹を手にして正面に向かう。

笹は交差したまま正面につく。

何度か上下に振った笹は両手。

花湯を盛っているキリヌサの山を右から、左から寄せるように笹を動かす。

キリヌサは笹とともに揚げるようにして顔に近づける。

まるで花湯を笹でもって拝んでいるかのような所作である。

なんどかしたのちである。

二束の笹で集めたかのようにした大量のキリヌサは身を右から正面、そして左へと移す。

その際に少しの隙間を空けたのか、さらさら、さらさらとキリヌサは空中を舞うかのように、そして流れるような状態に撒かれた。

その間にシャッター音が跳ねる。

連続的なシャッターは機械音。

楽奏の音色に被せてしまうのが辛い。

右へ、後方へ、右へと時計回りに身を動かしながらキリヌサを空中に流す。

次は逆回転。

左に、左に身を動かしながらキリヌサを空中に流す姿が美しい。

そして正面に戻って再び時計回りの所作をする。

その間に押したシャッター数は80。

少ない方だと思うが・・。

再び正面に戻って・・。

キリヌサの山を潜らせるかのように笹を内部に押し寄せる。

と、思った瞬間に立ち上るキリヌサ。

花湯所作が最高潮に達する形に圧倒される。

キリヌサを納めていた桶から次から次へと上空に飛び出して舞い上がる白い点々はまさに花びらが空中一面に百花繚乱する様である。

二束の笹は花びらを舞いあげる扇の役目。

勢いのある所作で舞い上がる速度は早く、量も多いからまたまたシャッター数が増えてしまう。

ときにはもっと上空にも立ち上げて笹の扇で舞いあげる。

桜咲く時期にはちょっと早いが桜吹雪が舞うそのもののように見えた。

桶からすくいあげるようにする花吹雪所作は何度かされる。

楽奏も鳴りも最高潮になった。

桶には何も残らない、空っぽになるまでし続けたのであろう。

座した禰宜と同時に楽奏も静かになって鳴りやんだ。

拍手を2度されて笹束を桶に置いたら下がってゆく。

圧倒されるその間に押し続けたシャッター数は170シャッター。

雪が積もったかのようになった舞台から下がっていった。

花湯の所作はおよそ12分間。

今回、奉納された中では一番の長丁場であった。

14時52分・・締めくくりの神楽は「鈴扇」。

納めの神楽に採りもつ扇はどちらが表か裏か存知しないが、銀色の面から返せば金色になっている。

最後は鈴扇を舞っていた八乙女たちが舞台より観客に向かって鈴を振っていた。

祓いの鈴をいただいてありがたく手を合わす。

今回で35回目の奉納になる佐備神社の神楽祭。

快晴の日、しかもさわさわ流れる風、実に穏やかになったこの日の舞いは始めてだとアナウンスされる。

28曲からなる冨永流浪速神楽の旋律は実に難しいと話される。

この日に舞われた神楽は以上の通りであったが、毎年に同じものを観ることもない。

神楽舞は奉納であるゆえ、毎回、異なるので愉しんでいただきたいと云われた。

また、浪速神楽をネット検索されたらユーチューブにいっぱいアップされていることがわかる。

それが本物であるのか、疑わしいものもあるのでご注意されたいと付言された。

正当な神楽をこれからも勤めていきたいと〆の挨拶に拍手喝采を浴びた。

また、神楽舞に詳しい動画をアップされている「西野神社社務日誌」も参考になるのでリンクしておく。

(H29. 4. 4 EOS40D撮影)

(H29. 4. 4 SB932SH撮影)