半年ほど前の話です・・・

2010年のシンガポール世界大会にレスキューBで参加することになった「M&Y」ですが・・・

レスキューBは、壁に張り付いてる被災者(電気ヒーター)を検知しなければなりません。

そのために、温度センサーをいろいろと探しました。

最初は・・・LEGOの温度センサーを買えば解決・・・

もし、それがだめでも・・・秋月電子を探せばなんとかなるさ・・・

と、安易に考えていたのですが・・・

実際にやってみると、温度を測ることは簡単にできます、でも「離れた場所の温度」を検知することが、とても難しいことが判りました。

離れた場所の温度を測る機械って、サーモグラフィーとかしか思いつかなかったのですが、さすがにそれは無理ですよねぇ。

ネットで調べると・・・非接触型の赤外線温度センサーは、結構沢山あります。

例えば、電子体温計(耳に当てるヤツ)とか・・・

でも、ジュニアのロボットに接続できるようなセンサーモジュールが全然見つかりません。

電子工作の師匠に聞いたら「そういう時には電子温度計を分解して部品を取るんだよ」って・・・そんなの素人には無理です。(泣)

結局、ジャパンオープンのシニア交流会の時に、Mが「NIIT-BLUE」の皆さんから、センサーモジュールを紹介してもらい、一件落着したのでした。

と、前置きが長くなりました・・・・

今回のねたは非接触型の赤外線温度センサーを探しているときに手に入れたものです。

MLX90614

ストロベリーリナックスで、素子だけ 2,100円(税込み)で売られていたものです。

「お~、これは安い!」

しかも、仕様には、すごい機能が「これでもか・・・」と並べられています。

しかし、注意書きに・・・

こちらの商品は、お求めいただいても上記掲載以外のさらに詳しい技術資料・参考資料はございません。上記の資料により購入を検討ください。

と、ありました。

で、「上の資料」というのは、全部英語でさっぱり判りませんでした。

勢いで、買ってみたものの・・・全く使えずにお蔵入りしていました。

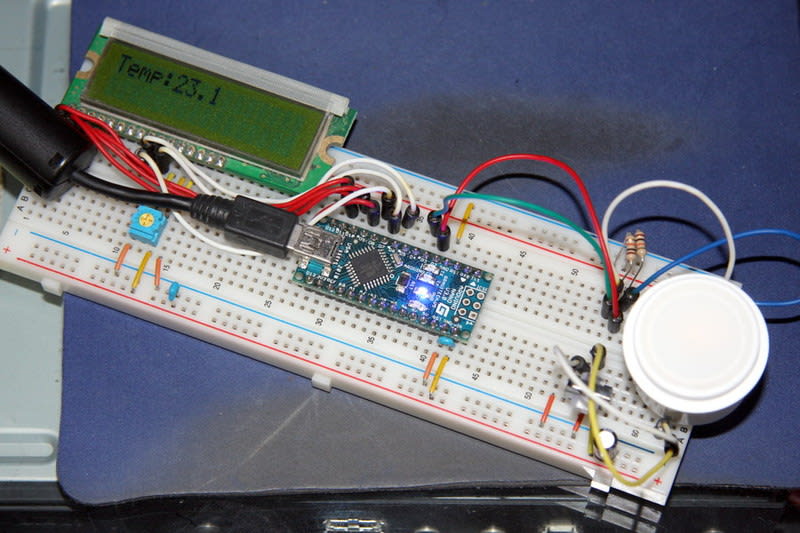

ところが、最近Arduinoを始めたので、改めてネットを検索してみると・・・

なんか、プログラム例(スケッチというのですか)がありました。

実験してみると・・・なんと、簡単に動作確認ができました。

このセンサーは、SMBusという接続方法で、I2Cに似ているものらしいです。

出来てしまうと(使えてしまうと)何とは無いのですけど・・・

面倒なのは、電源が3Vなのです。 (5Vのものも有るらしいです。)

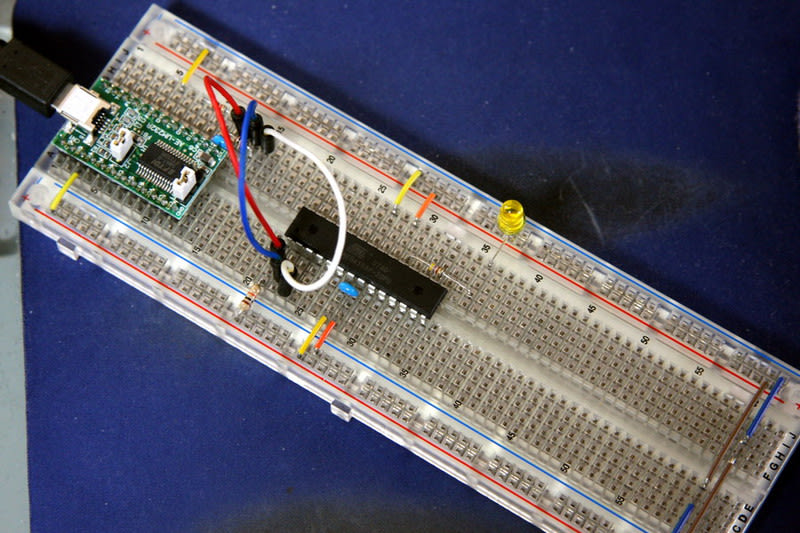

なので、3端子レギュレータで降圧して使います。

素晴しいのは、この単なる素子だけで・・・デジタル出力ができます。

分解能は0.02℃だそうです。

ちょっと変わっているのは、絶対温度で計測されます。

つまり、摂氏0℃は273.15℃です。

普通に気温を測ると、297.0℃と表示されます。

(なので、単に273.2を引いて表示します。)

現在のところ、直接NXTなどで使えるものではありませんが、AVRとかArduinoをセンサー用のフロントプロセッサにすれば、安価で正確な温度センサーとして使えるのではないかと、喜んでいます。