RCJJ 関東ブロックのHPに2020年度の大会の案内が掲載されました。

https://rcjj-kanto.org/kanto/#news669

エントリー期間は

10月26日(土)~11月9日(土)24:00【厳守】

ですが・・・

開催日が一番早い千葉ノードだけは11月2日(土)までと、締め切りが一週間早いです。

そして、その前に会員登録を済ませてしまいましょう。

会員登録は既に実施可能です。

このノード大会のエントリーが始まると・・・新しい年度の始まりを感じます・・・

RCJJ 関東ブロックのHPに2020年度の大会の案内が掲載されました。

https://rcjj-kanto.org/kanto/#news669

エントリー期間は

10月26日(土)~11月9日(土)24:00【厳守】

ですが・・・

開催日が一番早い千葉ノードだけは11月2日(土)までと、締め切りが一週間早いです。

そして、その前に会員登録を済ませてしまいましょう。

会員登録は既に実施可能です。

このノード大会のエントリーが始まると・・・新しい年度の始まりを感じます・・・

前の記事はこちら Rescue Maze 2020 年ルール

Rescue Maze 2020年ルールの続きです。

2.2.5 For the safety of participants and spectators, only lasers of class 1 and 2 are allowed. This will be checked during inspection. Teams using lasers must have the datasheet of the laser, and also must submit them prior to the competition as well as be able to show them during the competiton.

ここは、Rescue Line と共通で、レーザーを使う場合は、データーシートを持参すること、です。

2.2.6 Wireless communication must be used correctly as described on the RCJ website.

: http://junior.robocup.org/robocupjunior-general-rules/.

Robots performing other types of wireless communication need to be deleted or disabled. If the robot has other forms of wireless communication equipment, the team needs to prove that they are disabled. Non-conforming robots may be immediately disqualified from the tournament.

ここも、Rescue Line と共通で、無線の使用についての説明です・・・と書いたところで、Rescue Line のルールを見直したら、Line の方は書き換えられていませんでした。この2.2.6の方が、新しい表現(無線の使用については general Rule を見なさい)だと思います。

3.5.1 To successfully identify a victim, the robot must stop within 15 cm of the victim and blink an indicator which is visible to the referee, and create sound which is audible to the referee, for the full 5 seconds whilst being stationary.

ここも、大きな変更です。

これまで、被災者の発見には2種類のアピール方法がありました。

①ロボットが5秒間停止して、その間ランプを点滅する。(光を発しなくても何かビジュアル的に分かるもの)

②レスキューキットを落とす

この②が審判泣かせで、キットが落ちたのか良く分からないし、ロボットが動いたまま落としたりするので、落とした場所(最初に接地した場所)を特定するのが難しく、キットの得点の判断が困難でした。

昔から、この②をやめてくれ、とお願いをしていたのですが・・・やっと聞き入れられたようです。

(これまでは、ランプを装備していないロボットがあるから・・・という、良く分からない理由で断られていました。)

よし、これで、②は消えた・・・喜んだのですが、逆に①にも余計なものが追加されました。

被災者の発見は

(1)ロボットが被災者の15cm以内で(少なくとも)5秒間停止する

(2)停止中の5秒間にずっとランプを点滅する。(ランプでなくても、審判が認識できるビジュアル的なもの、旗を振るとか)

(3)停止中の5秒間にずっと音を出す。(ブザーとかチャイムとか・・・)

の3つが必要になりました。 (2)があれば(3)は必要無いと思うのですがねえ・・・

まあ、でも、②が無くなったのは審判側としては、大いなる喜びです。

3.5.3 To successfully deploy a rescue kit, a robot must deploy (deployment point) a rescue kit completely within 15 cm of the victim. The deployment point is determined by the location of the rescue kit when the robot moves completely out of the 15cm boundary of the victim.

今度は、レスキューキット配置の得点ですが・・・これも、何度も、要望を出して、やっと聞き入れられたものです。

これまでは、レスキューキットの得点は、ロボットがレスキューキットを落として、キットが最初に接地した場所が被災者の15cm以内かどうかで判断していました。これ、明確なようで明確でありあません。まず、ロボットの下側にキットを落とすロボットは実際に接地した場所が審判には分かりません。そもそも落としたのかも分かりません。ロボットが動き出して、通り過ぎてから・・・キットがあった、じゃあ、キットの得点OKね・・・とやっていました。

ということで、もっと明確に判断できるようにルールを変えてもらいました。

ロボットが、「被災者から15cmの円」を最初に出たときに、レスキューキットが15cmの円の内側にあれば得点!

はい、とっても明確で、判断がしやすいです。

これも、審判側としてルールの改善に拍手です。

3.5.4 長いので追加部分のみ

• Coloured victims:

a) Red: two rescue kits. (Maximum points for rescue kit deployment per victim: 20 points.)

b) Yellow: one rescue kit per victim. (Maximum points for rescue kit deployment per victim: 10 points.)

c) green: zero rescue kits per victim.

** The deployment of the rescue kit may not be scored if it is not clearly visible to the referees (see 1.6.6)

今回追加された色の久被災者ですが・・・私はてっきり文字の被災者を置き換える(文字の被災者を廃止して色の被災者にする)と考えていたのですが、追加されました。追加だと、チームの負担がさらに増えますねぇ。

で、追加された色の被災者は、文字の被災者の3種類に対応しています。

なんか補足(**の部分)でレスキューキットは落としたこと(落とした場所!?)が明確になること、という但し書きが付きました。(笑)

3.6.3 After a lack of progress, the team must reset the robot by using a switch located in a clearly visible location by the referee (see 3.2.8).

これも、Rescue Line と共通ですね。

競技進行停止の時の再スタート手順と操作するスイッチを明確にする・・・単に明確にするだけでなく、「審判が理解できること」が大切です。

はい、変更点(赤文字)はこれくらいですが・・・

今回は、結構大きな変更だと思います。

少なくとも、2019年ルールのロボットは、そのままでは使えません・・・

ちょっと、急に難易度が上がりすぎた感じがします。

また、2~3年して、マッピングチームの技術が確立するまで、マッピングしないチーム(単に片方の壁を見ながら進むロボット)が上位になるのではないかと心配しています。(笑)

さて、RoboCupJunior Rescue のルール確認ですが・・・Rescue Line が終わったので、今度は Rescue Maze です。

Line は、結構大きな変更があったのですが、Maze はどうでしょうか?

で・・・本文を見ていくと、意外と赤い部分が少ないです。

1.2.4 A tile is defined as a 30 x 30 cm space, which is aligned to the grid made up by the walls. The walls can be 15cm in length (i.e.: half the tile length), but at least one of the vertexes of the walls will be aligned to a tile’s vertex, when viewed from above.

さあ、いきなり大変更ですね。

最初に読んだ時・・・壁の長さが15cm、って長さじゃなくて、高さだろ! 間違っているよ・・・と思ったのですが、これはやっぱり壁の長さでした。

これまでは、タイルの大きさ(30cm×30cmの正方形)に準じた壁の長さでした。つまり30cmの倍数ですよね。

でも、今回の変更では、壁の長さは15cmの倍数になりました。

これは・・・難しい!(笑)

1.2.5 Tiles will be used as ramps to allow the robots to “climb” up to and down from different levels. Ramps will not exceed an incline of 25 degrees from the horizontal.

これは追加されたルールですね。

タイルを斜めにして傾斜路にするようです。これは、Rescue Line の傾斜路のように、フィールド内で坂道や2階を作るということでしょう。

1.4 Speed Bumps, Debris, Obstacles, and Steps

Rescue Line には シーソーが追加されましたが、こちら(Maze)は階段が追加されました。

1.4.7 Steps are width of path x 30 cm space and maximum height is 2 cm.

階段は、厚さ2cmで長さ30cmの板のようです。でも、これを1枚置いただけでは階段とは言いませんよね。これを重ねて階段を作るのでしょうか。意図が良く分かりません・・・

1.4.8 The incline of steps (i.e.: the incline of a plate to the horizontal when placed on the steps) will be less than 25 degrees.

階段の傾斜は(傾斜路と同じで)25度以下ということです。 ということは、やっぱり厚さ2cmの板を何枚か重ねて階段を作るのでしょう。

1.4.9 Steps will be place between walls

階段の部分にも壁があるよ・・・というのは分かるのですが・・・普通の経路(高さ15cmの壁)と同じなのか、高い壁になるのかが分かりません。

1.5.1 There are three types of victims: heated victims, visual victims, and coloured victim.

被災者の種類が追加になりました。

これまでは、熱を出す被災者、文字の被災者(3種類)だったのですが、色の被災者(3種類)は追加になりました。

文字は難しいから、色にしたら・・・と言ったのですが、追加したらますます難しくなるじゃん!

1.5.7 Colour victim are printed on or attached to wall. Their size will be 4 cm square. The colour represents the health of the victim.

a) Harmed victim: Red

b) Stable victim: Yellow

c) Unharmed victim: Green

色の被災者は、1辺4cmの正方形で、文字の被災者と同じように、赤:重症、黄:軽傷、緑:無傷 となります。

1.6.6 Deployment of the rescue kit must be very clear to the referee

これは、どれだけ効果があるか分かりませんが・・・レスキューキットを落とした(配置した)ことを審判が明確に分かるようにしなさい・・・ということです。

レスキューキットの得点は、キットが最初に接地した地点で判断するのですが、ロボットの真下に落とすロボットの場合は、落としたキットが15cmの円に入っているのか、入っていないのか分からないし、そもそも落としたのかも分かりません。だから、審判からすると、非常に判断しにくかったのです。

2.1.5 Robots must be equipped a handle which is to be used to pick up the robot during the scoring run.

Rescue Line と同じですね。 競技中に持ち上げ易いように、ロボットに把手を付けなさい、です。

must なので、付けない、ではなく必ず付けなさい・・・です。

(えっ、付けないとルール違反で参加できないのでしょうか!?)

なんか、余計なお世話のような気がしますが・・・

2.1.6 Robots must be equipped with a switch, clearly visible to the referee, of any kind for restarting the robot when a lack of progress occurs.

これも Rescue Line と同じですね。

競技進行停止の再スタートの時の操作を明確に(審判に怪しまれないように・・・笑)しなさい、です。

あれ、まだ(変更が)あるな~

とりあえず、今回はここまで

続きの記事はこちら Rescue Maze 2020 年ルール 続き

昨日の台風19号

すごかったですね・・・

そんな中で、台風の風で家が揺れた! と、思ったら、本当の地震でした。(笑)

台風で、風というより大量の雨で川が氾濫するニュースが流れていました。

我が家の近くには川はないので、安心していたのですが・・・

防災情報などを見ていると、我が家の近くの川に警報が出ている・・・いや、我が家の近くには川はないはず・・・「北沢川?」そんな川の名前は聞いたことがありません。

でも、表示された地図では、やっぱり近くを流れている・・・

で、本日、その正体を探りに行ってきました。

どうも、かつては農業用水だった川に、現在は蓋をして、その上が遊歩道になっているようでした。

ただ、まだ、その遊歩道の下に川(らしきもの)が残っているようです。

で、その川(らしきもの)が台風の大雨であふれるかもしれない・・・という警報だったようです。

もう、何十年も住んでますが・・・そんな川があったとは知りませんでした。

また一つ、勉強になりました。

続きの記事はこちら 北沢川 続き・・・

前の記事はこちら Rescue Line 2020 年ルール さらに続き

Rescue Line の続きです・・・

こんなに変更が多いとは思いませんでした。

シーソーの追加、救助エリアから出口が増えて・・・被災者救助の得点計算が掛け算になったり、レスキューキットを運ぶことまで追加になり・・・もう、お腹一杯、ですよねぇ(笑)

3.5.9 A multiplier of x1.4 will be awarded for the rescue kit placed completely inside an evacuation point.

追加になったレスキューキットの得点です。レスキューキットを避難ポイントに入れると得点が1.4倍になります。

これは大きい!

でも、一体、どれだけのチーム(のロボット)がレスキューキットを認識して運び、さらに避難ポイントに置けるのか・・・!?

3.5.10 An exit bonus is awarded when the robot has reached the goal tile and has completely stopped for more than 5 seconds (this time is included in the total 8 minutes). The exit bonus is a non-negative number and is given by 60 - 5 (total lack of progresses) points.

ロボットがゴールタイルに到達して、少なくとも5秒間停止すると・・・終了ボーナスが得られます。

その得点は、60-5×(競技全体の競技進行停止数)ということで、最高60点、最低0点となります。

3.5.11 The multipliers obtained from evacuations are used to increase the scores obtained from the linetracing course. The scores will be rounded to the nearest integer in each round

被災者の救助で得られた掛け算の係数は、ライントレース部分で得られた得点を増やす役目ですね。

係数を掛けて得られた得点は、毎競技ごとに整数に丸められます。(この rounded to the nearest integer は、一番近い整数にする、ことだと考えるので、丸める=四捨五入して整数にする、だと思います。)

3.6.3 After a lack of progress, the team must reset the robot by using a switch located in a clearly visible location by the referee (see 3.2.8).

競技進行停止の後の再スタート時に、「審判がはっきりと見える場所にあるスイッチを使用してロボットをリセットする必要があります」ということです。再スタート時の怪しい操作を防止する目的でしょうけど・・・なんだかなぁ(笑)

3.6.8 Any seesaws ahead of the robot's path can be moved to the favorable direction when a lack of progress is called.

競技進行停止で、シーソーの前に戻る時は、(再度通れるように)シーソーの位置を戻します。

3.7 Victim and Rescue Kit Placement

3.7章の表題にもレスキューキットが追加されました。

3.7.1 The victims will be located in a random manner in the evacuation zone. There will be two live victims and one dead victim placed in the evacuation point.

はい、これも、今回の大きな変更点ですね。

救助ゾーンにはボールの被災者が配置されますが、その数が固定されました。

銀の被災者が2人、黒の被災者が1人です。

2019年ルールでは、銀の被災者を全員救助してから、黒の被災者を救助すると得点が高かったのですが・・・銀の被災者を「全員救助」したかどうかなんて、分かるわけないですよね・・・ということで、このルール変更は勇気ある改善だと思います。

ところで、最後に 「placed in the evacuation point.」 というのは、間違いですよね。避難ポイントに被災者を配置されても救助できません。「placed in the evacuation zone.」が正しいと思います。(笑)

3.7.2 The rescue kit will be placed away from any scoring elements with a 10cm radius, and must be completely within 5cm radius of the nearest black line at the beginning of the round.

レスキューキットの配置ルールですが・・・得点要素からは10cm以上離れた、黒線から5cm以内の場所・・・に置かれるそうです。

最初なんだから、黒線の上に置かれる・・・で良かったと思うのですがねぇ。

3.8.1 The evacuation point can be placed in any of the non-entry/exit corners in the evacuation zone.

救助ゾーンには入口(これまでは出入口!?)だけでなく、出口もできたので、その部分が追加されました。

3.9.2 The round ends when:

a) the time expires;

b) a team captain calls the end of the round; or

c) the robot exits the rescue course (see 3.5.10).

競技の終了条件として、ゴールタイルで5秒間止まったら・・・になりました。

とりあえず、Rescue Line は、以上ですか・・・

前の記事はこちら Rescue Line 2020 年ルール 続き

Rescue Line 2020 DRAFT の続きです。

3.3.2 The checkpoint marker is a marker that indicates for humans which tiles are checkpoints. It can be 5 mm to 12mm thick and up to 70 mm in diameter. The number of checkpoint markers and their locations will be predetermined by the field designers.

今回の大きな変更の一つですね。これまで、チームの戦略として、チェックポイントを(ある程度)自由に設定できたのですが・・・チームが決めるのではなく、運営者側が決めることになりました。

だったら、チェックポイントに、あの邪魔なマーカーを置く必要はありませんよね。色のついた小さなシールを貼れば良いだけですね。

ところで、3.3.2の2の部分が赤くなっているのは・・・何かの削除があって、項番がズレたことを示しています。

これまで、3.3.2には、競技が始まったら、チームがどの避難場所(Level1 か Level2 か)を使うかを選ばせる・・・と書かれていたのですが、それが無くなりました。だから、選べなくなったのかというと、そういうことはなく(つまり選べます)・・・なぜ、この説明文が無くなったのか謎です。

3.3.10 3.3.11 3.3.12 に scoring run と書かれています。 これは、2019年ルールでは run と表記されていました。 競技全体の話なのか、得点走行の話なのかを明確にするために、scoring を入れてもらいました。

3.5.1 A robot is awarded points for successfully navigating each hazard (gaps in the line, speed bumps, intersections,dead ends, ramps, obstacles, and seesaws). Points are awarded per hazard when the robot has reached the subsequent tile in sequence. A ramp as a hazard accounts for only the inclined tile. Point allocations are, 10 points per gap, 10 points per obstacle, 15 points per intersection/dead end, 10 points per ramp, and 5 points per speed bump, 15 points per seesaw.

長い文章で、さらに真っ赤ですね。

得点の基本についての説明です。

得点要素の障害(英文では hazard)に惑わされることなく、ロボットが正しい順番の次のタイルに行ければ、得点になります。

いろいろあったけど・・・結局、元に戻りました。

で・・・得点は、ギャップ:10点、大きな障害物:10点、交差点:15点、行き止まり:15点、傾斜路:10点、バンプ:5点、シーソー:15点です。シーソーって、そんなに難しいかなぁ!?

3.5.4 Each gap, speed bump, intersection, dead end, obstacle, and seesaw can only be scored once per intended direction through the course. Points are not awarded for subsequent attempts through the course.

これは、得点要素にシーソーが加わっただけですね。

3.5.5 Successful victim rescue: Robots are awarded multipliers for successfully rescuing victims. A successful victim rescue occurs when the victim is moved completely into the evacuation point, and no part of the robot can be in contact with the victim. When the referee determines there has been a successful victim rescue, the victim will be removed from the evacuation zone to allow more victims to be evacuated. The multipliers are allocated as such:

● Level one: x1.2 per successful rescue of a living victim

● Level two: x1.4 per successful rescue of a living victim

● Dead victims will result in the same multiplier as the live victim if more than one live victim has been successfully evacuated

さて、ここも、大きな変更です。

被災者の救助が成功したときの得点です。

今回は・・・掛け算になりました。

Level1で銀の被災者の救助に成功すると、×1.2

Level2で銀の被災者の救助に成功すると、×1.4

になります。

黒い被災者を移送(救助とは言わないですよね・・・笑)した場合は、1名でも銀の被災者を救助した後だと、銀の被災者と同じ係数がかけられます。(逆に、銀の被災者を救助していない場合は、得点は変わらない、ということですね。)

これは、結構でかいですね。

Level1で2人の銀の被災者を救助しても、得点が1.44倍になるだけですが、Level2で2人の銀の被災者を救助すれば、1.96倍になります。被災者の数が増えれば増えるだけ、とてつもない倍々ゲームになります・・・(笑)

3.5.7 When a lack of progress occurs between checkpoints (or checkpoint and exit) containing an evacuation zone, 0.05 will be deducted from the multiplier for each victim rescued (however multipliers will not be less than 1).

救助ゾーンを含むチェックポイントの区間で競技進行停止が発生すると、(被災者救助で稼いだ)掛け算の係数から0.05が差し引かれます。

(ただし、掛け算の係数は、最低値が1.00)

例えば、Level1で被災者を救助すると、係数が1.2になりますが、ここで2回の競技進行停止をしてしまうと、係数が1.1になってしまうということですね。さらに2回の競技進行停止をしてしまうと、係数が1.0となり折角の被災者救助がムダになってしまいます。

あ~ 変更箇所が結構あるので、今回はここまで

続きの記事はこちら Rescue Line 2020 年ルール まだまだ続く

前の記事はこちら Rescue Line 2020 年ルール

Rescue Line 2020 DRAFT の続きです。

1.7.2 The black line will begin again at the exit of the evacuation zone.

救助ゾーンに出口が設定されたので、そこから黒線が再び引かれます・・・という説明ですね。

1.7.2 が追加(挿入)されたので、1.7.3、1.7.4は番号がズレたのですが、項番が赤文字になっていないのは、ダメですねぇ。(苦笑)

1.7.5 At the exit to the evacuation zone, there is a 25 mm x 250 mm strip of green tape on the floor.

救助ゾーンの入口には銀色のテープが貼られますが、出口には緑色のテープが貼られます。

(そして、ゴールタイルには赤色のテープです。ロボットはいろいろな「色」を判断しなければなりません。カラーセンサーが必要でしょうか・・・)

1.8章のタイトルが、何やら赤くなりました。

1.8 Victims and Rescue Kits

レスキューキットと言えば、Rescue Maze ですが・・・Rescue Line にもレスキューキットが設定されました。

1.8.4 A rescue kit is represented by a light block with dimensions 3cm x 3cm x 3cm, and it will be a blue color.

大きさ3cm×3cm×3cmの立方体で、軽く、青いモノです。

1.8.5 The rescue kit, which can be located on the field before the evacuation zone, must be collected and placed in the evacuation point for live victims.

で、この、レスキューキットですが・・・救助ゾ-ンより前のフィールドに設置されています。

どういうふうに置かれるのかは、ここでは規定されていませんねぇ。 黒線の上に置かれるのか・・・

ロボットは、フィールドの中のレスキューキットを運んで、救助ゾーンの生きている被災者の避難ポイントに移動できると得点になるようです。(さらっと、書いたけど、避難ポイントが生きた被災者用と死んだ被災者用に分かれるのかなぁ? 後の方を読んでもそんな記載無いし、最初の絵にも無いよね・・・!?)

2.2.3 For the safety of participants and spectators, only lasers of class 1 and 2 are allowed. This will be checked during inspection. Teams using lasers must have the datasheet of the laser, and also must submit them prior to the competition as well as be able to show them during the competiton.

ロボットがレーザーを使用する場合は、レーザーのデータシートが必要なのですが、文言が追加されています。データシートを競技中も(必要に応じて)提示できなければならないようです。

2.2.6 When batteries are transported or moved, it is strongly recommended that safety bags be used. Reasonable efforts should be made to ensure that robots avoid short circuits and chemical or air leaks.

バッテリーを移動する場合に安全バックに入れることを「強く」おすすめします。

2.2.7 Robots must be equipped a handle which is to be used to pick up the robot during the scoring run.

何で、こんなルールが追加されたのでしょうか?

競技中にロボットを持ち上げるためにハンドルが必要になりました。

大昔(M&Yがラインをやっていた頃)には、競技進行停止で審判がロボットを持ち上げることになっていたために、把手(いわゆるハンドル)を装着するのが流行ったことがあります。今回の把手設置は、どういった意図なのでしょうか? また、把手を装着していないと、車検が通らずに競技に参加できないということでしょうか? う~む

ルールに「得点走行に持ち上げるために」と書かれていますが・・・「僕のロボットは、競技中に持ち上げる必要が無いからハンドルは付けてないんだ」などと言って来るチームがありそうです。(笑)

・・・競技中に持ち上げる必要の無いロボットを作るべきなんじゃないでしょうか!?(笑)

2.2.8 Robots must be equipped with a switch, clearly visible to the referee, of any kind for restarting the robot when a lack of progress occurs.

これも、新たに追加されたルールです。

競技進行停止の時に、再スタートするための操作をするのですが・・・怪しいチームが多いです。(特に怪しいのは Rescue Maze のチームですが・・・)

そこで、競技進行停止後の再スタートに向けての操作をクリアにしよう・・・という趣旨のルール追加だと思います。

なんか、まだありそうなので・・・今回はここまで

続きの記事はこちら Rescue Line 2020 年ルール さらに続き

RoboCupJunior Rescue の2020年ルール(ドラフト版ですが・・・)が公開されたことは認識していましたが・・・

もう、来年のボルドーには行くつもり無し・・・と考えたら、全然ルールを読む気力が失せて、放置していました。

もう、別に、関係ないのですが・・・自分の老化防止として、勇気を出して読んでみました。

以下はあくまでも、M&Y父的な解釈ですので、質問などは、ちゃんとしたところにお願いします。

(おかしなところがあれば笑ってください。笑)

まず、最初の絵が・・・素晴らしい!

サマリーの部分に赤い文字がいっぱいありますが・・・本文の方を見てみます。

1.1.3 There will be a minimum of 8 tiles in a competition field, excluding the start and goal tile.

開始タイルは今までと同じですが、ゴールタイルという言葉が追加されました。

上の絵を見ると、スタートタイルから黒線がうねっていますが、それが救助ゾーンに続きます。これまでは、救助ゾーンで被災者を救助した後には、救助ゾーンの入口から黒線を戻っていたのですが・・・2020年ルールでは、救助ゾーンには入口と出口が設置され、被災者の救助を終えたロボットは出口から出て新たな黒線を辿ってゴールタイル(赤いテープが貼ってある)に行くことになりました。

1.3.4. The line will be 10 cm away from any edge of the field, walls, and/or pillars to support ramps.

ライントレースすべき黒線は、フィールドの端から少なくとも10cm離れて引かれます。同様に、壁や柱からも10cm以上離して引かれます・・・というのが明確になりました。

「to support ramps」は、傾斜路や2階以上の部分でも、タイルの端(いわゆる崖)から黒線までは10cmの距離を確保する・・・ということでしょう。

1.3.5. The line will end with a goal tile, which has a 25mm x 300mm strip of red tape in the centre of the tile, perpendicular to the incoming line.

書かれている通りですが、文章を読むよりも、最初に掲載されている図を見るのが一番分かりやすいですね。ゴールタイルには、赤い線が(黒線に)直角に貼られます。

1.4.4 Obstacles may consist of bricks, blocks, weights and other large, heavy items. Obstacles will be at least 15cm high, and can be fixed to the floor.

大きな障害物の説明ですが・・・最後に床に固定できる・・・と書かれました。

この can be は固定しても良い・・・ということなんだと思いますが、固定しなくても良い・・・とも読めます。

つまり、固定するの、固定しないの、どっちなのでしょうか?

1.4.6で「床に固定している可能性がある」と書かれているので、固定しても、固定しなくても、どちらの場合もありうるようです。

1.4.7 Obstacles will not be placed closer than 25cm from the edge of the field.

大きな障害物の設置場所が新たに規定されました。

これは、フィールドの端に設置すると・・・

例えば右側に回避するとフィールドから落ちちゃう・・・という場合には、左側に回避するしかありません。しかし、フィールドを見てからプログラムに左側に回避を組み込むのは、プレマッピングになっちゃう・・・というジレンマを解消するためにルールのようです。

最初の絵にあるように、フィールドの端からの距離をかせぐために、何もない(黒線のない)タイルを設置すれば簡単に実現可能ですね。

さて、1.6章が、新たに追加されたシーソーです。

1.6.1 A seesaw is a comprised of a tile which can pivot around a hinge placed in the center of a regular tile.

シーソーの説明です。これまで、オーストラリア独自のレスキューラインで使われてきたシーソーが原型なのでしょうか?

もう、上の絵を見て分かるように、ロボットが傾斜路を進むと、バタンと落ちるシーソーです。

1.6.2 The free hinge will be placed 5.5cm above the ground, and the moveable tile is approximately 32cm in length.

真ん中の支柱の高さが5.5cmで、板の長さが32cmです。

傾斜は20度くらいでしょうか・・・(高校生時代の三角関数を思い出しながら計算すると・・・)

1.6.3 The seesaw tile will be a straight line with no scoring elements present.

この可動するシーソーのタイルデザインは、直線で、得点要素(ギャップだとかバンプだとか)は設置しません。

長いので、今回は、ここまで・・・

続きの記事はこちら Rescue Line 2020 年ルール 続き

いつもの100円ショップに行って、買い物をしました。

PayPayで支払おうと思ったら・・・

「すみません、今、現金だけしか扱えないんです」

と言われてしまいました。

聞くと、5分前位からシステムのトラブルでキャッシュレスが扱えないとか・・・

仕方がないので、現金で支払いました。

たったの432円ですが・・・

PayPayで払えば424円になります。

(しかも、PayPayのポイントも付きます)

たったの8円の差ですが・・・

なんだかとっても損をした気分!

NESTロボコンで、一緒に Rescue-Maze のデモをした、チーム「Pallas」

ロボットを見せてもらいました。

LEGOベースですが、自作の大きな車輪が特徴で・・・この大きな車輪は2cmのバンプも軽々と乗り越えます。

LEGOの部品で、ロボットの周囲を囲っているのも、良いかと・・・ただ、ちょっとボディが大きい!

デモンストレーション用に調整してます。

文字の被災者の発見率はなかなかです。

ただ、壁に近かったり遠かったり・・・迷路の走破性は、まだまだ調整要素がありそうです。(伸びしろが有る、という言い方が良ですかね・・・笑)

まあ、さすが、世界大会参加チーム・・・と言っておきます。

最後に、世界大会(シドニー大会)の報告をしてくれました。

お疲れ様でした。

ちなみに、次回(2020年)は、新しいメンバーと再挑戦する・・・と言っていました。

前の記事はこちら いまさら ジャパンオープン2019

はい、今度はサッカーです。

一番動いていたのが・・・小型リーグです。

会場の中で、かなり広いフィールドが与えられていて、ちゃんとした競技になっていました。

(他のリーグはデモ的なものだった・・・)

今回は、結構、観客への解説や、競技状況の説明など・・・よく考えられていたと思います。

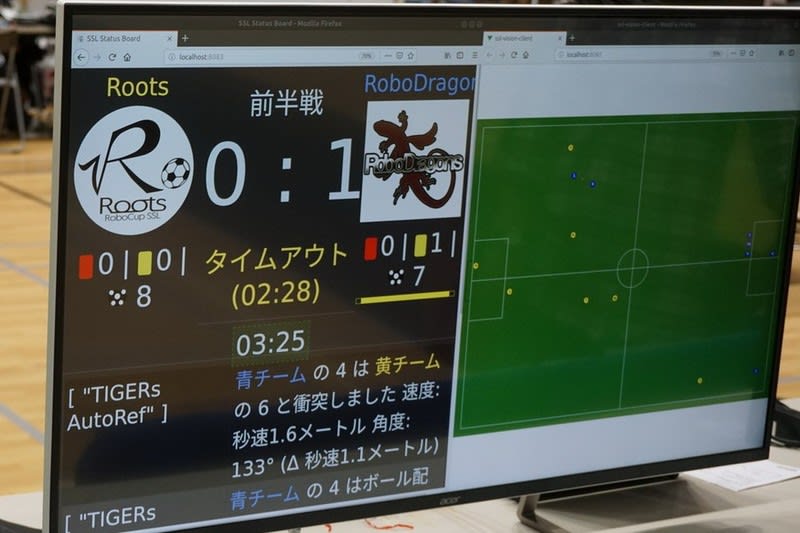

得点なども、リアルタイムで表示されていました。

各チームのチーム名の下にマークが、表示されていて・・・私のお気に入りは、この「笹かまぼこ!?」

小型リーグは、競技運営の半自動化を進めていて、その機能に対応しているチームも増えてきているそうです。

競技は、(半)自動的に進み、何か反則(らしきものが)発生すると、競技が止まります。

一応、上の写真のように反則っぽいことをやった判断が表示され、競技が中断するのですが、ナゼ止まったのかが良く分からず・・・

競技が始まってもすぐに止まる・・・なんだろう・・・また、始まってもすぐに止まる・・・という感じで、退屈な競技でした。(すみません)

ただ、たまに、パスなどの連携プレイが見られるが、素晴らしい!

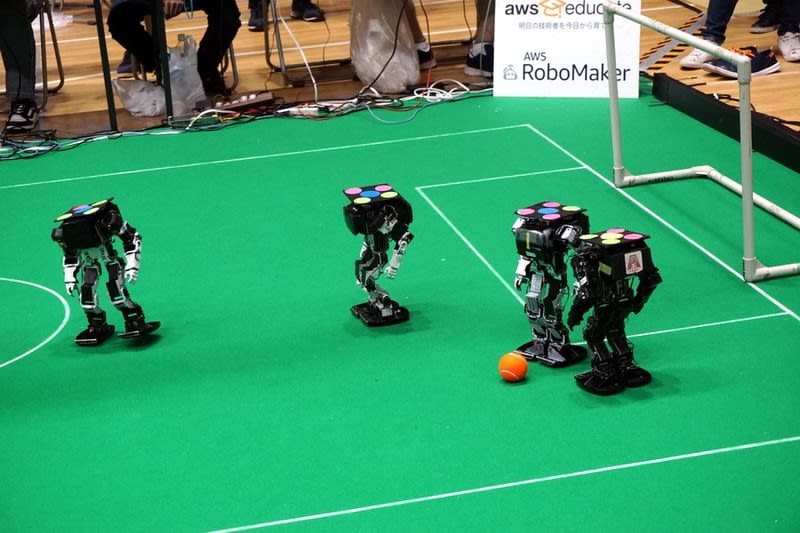

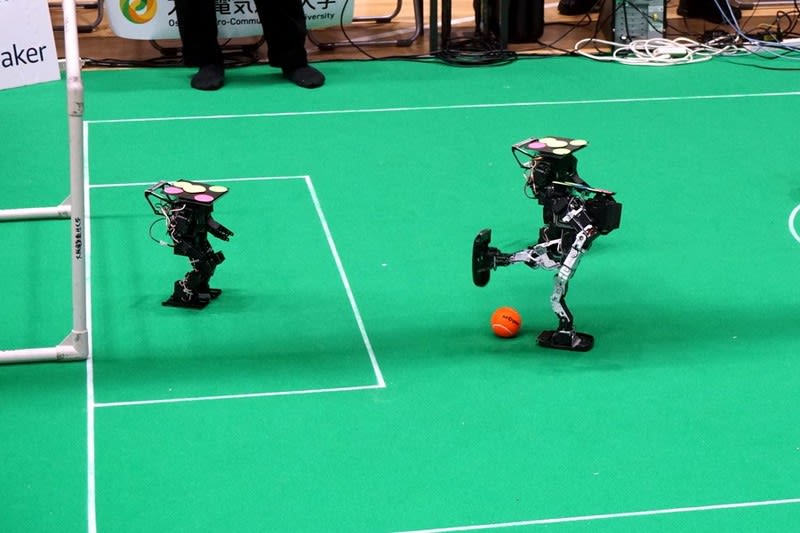

さと、そのとなりでやっていたのが・・・小型の二足歩行リーグです。

もう、これが最高に面白かったです。

動きは、遅いのですが・・・オレンジのボールに頑張って突進するロボット達(でも、遅い・・・)

さあ、ゴール前でシュートのチャンス!

すかっ! 勢いあまって転ぶ!(観客爆笑!)

しかも、競技の解説がめっちゃ楽しい!(おそらく大学の先生が解説をしてくれていました。)

最後が、サッカーシミュレーション

真面目に見たことが無かったのですが、今回は結構、真面目に見ることができました。

こちらは、ゲーム機のサッカーのように、パス、ドリブル、シュート・・・ちゃんとサッカーの試合になってますよ!

今回はなんと、小学生のチームが出ていたとか・・・

確かに、メジャーリーグでも、下限の年齢制限はない訳だし、ロボット作りではなく、プログラム作りを楽しみたい子供は、サッカーシミュレーションに参加するのもアリかと・・・

いまさらですが・・・ロボカップジャパンオープン2019の写真を発掘したりしてましたので、紹介します。

まずは、レスキューです。

いつもは、あまり見ない・・・(すみません)・・・レスキューシュミレーション

こんな感じでやってました。

このマップは、新潟の実際の地図を使っているそうです。

Google Map で見てみると・・・

比べてみると・・・確かに!

で・・・このマップの中で、救急車や消防車が活躍しています。そして、住民の避難をさせています。

さて、実機リーグの方は・・・この暑いのに外にフイールドを組んで競技をしていました。

これは京都大学のロボットですね。

アームで、水道の蛇口のようなコックをひねり(回転)ます。

何か、どんどん要求が高度になりますね。

レスキュー競技で、いつも素晴らしいと思うのが、このポスター

参加チームの紹介がきれいにまとめられています。

続きに記事はこちら いまさら ジャパンオープン2019 続き