(「門」「こころ」「道草」の順に読み返そうとたくらんでいる)

夏目漱石は「思い出す事など」というエッセイで、

《われは常住日夜共に生存競争裏に立つ悪戦の人である》

と書いている。よく知られた一節なので、ご記憶の読者が多いだろう。

「門」を読み返しながら、このことばを思い起こした。

結論めいたことをさきに述べると、本編「門」は、このあとにくる「道草」にも通ずるような“灰色の日常”を描いた秀作である。

若いころはじめて読んだときには、この灰色の意味がわからず、あくびが出そうな退屈さとある種のいらだたしさを強く覚えた。「三四郎」「それから」と読んできたが、参禅の場面など、いかにも唐突で、明らかに失敗していると感じられた。

そうではないのだ。この参禅も、よく読み込んでいくと、主人公野中宗助の日常の一コマとして書かれている。

うっかりしていると、何だこりゃ。「門」というタイトルにこじつけているだけじゃねえの? とつい考えがち(;^ω^)

ところが漱石は、この場面も、宗助の日常の地続きであり、その一コマにすぎない・・・として表現している。

本編を読んだことがない人のために、BOOKデータベースから内容紹介を引用しておく。

《親友の安井を裏切り、その妻であった御米(およね)と結ばれた宗助は、その負い目から、父の遺産相続を叔父の意にまかせ、今また、叔父の死により、弟・小六の学費を打ち切られても積極的解決に乗り出すこともなく、社会の罪人として諦めのなかに暮らしている。そんな彼が、思いがけず耳にした安井の消息に心を乱し、救いを求めて禅寺の門をくぐるのだが。

『三四郎』『それから』に続く三部作。》

宗助は友人安井から、妻御米を奪った罪の意識に怯えながら、路地のどん詰まりの貸家で、しがないサラリーマン(役人)暮らしをしている。つまり「それから」のそれからなのである。

宗助は他人にはあかすことができない過去を背負っているのだ。その忘れたかった6年前の友人安井が、大家坂井の家にあらわれるかも知れないと聞かされ、動揺する。

それをきっかけとして、御米との二人暮らしの平穏な日常が崩壊しかける。その予感に脅かされる。思い余って、宗助は友人の紹介で鎌倉の禅寺へと赴く。

しかし、“悟り”などほど遠く、愚直な自分のふるまいに落胆する。

彼が借りている貸家は、大家坂井の屋敷の崖下にあるという設定になっている。いつ崩れてくるかわからないその崖の存在は、つねに宗助と御米の生活を脅かしている。漱石はその崖を暗喩として使っている。

絶望もなく、希望もない。御米とのささやかな生活が、このさきも維持していければ、それでいいのだ。

そういう脈絡の中での日常が、巧みにとはいえないが、しっかりとディテール豊かに描写されていて、読み応えがある。

子どもにめぐまれない、中年の夫婦。しかも貧しいギリギリの生活にたえている。

大家の坂井や、弟の小六が生きいきと描かれる。坂井の家は子だくさんなので、子のいない野中夫婦とは対照的。

街角でだるまの風船を買ったり、泥棒がへんてこな落とし物をしていったり、やむをえず同居することとなった小六と気づまりな食卓を囲んだり。そういった挿話が本編の読みどころである。

当然ながら、エンタメではないから、これといった事件は起こらないし、それが解決されることもない。カタルシスとはほど遠い、凡庸な登場人物たちの凡庸な日常。

「門」はこういった日常を描いて、深い味わいを醸し出している。

参禅のシーンだって、むしろこの日常を際立たせるための“装置”として働いていると、わたしは読んだ。

本編を読む前に、参考文献として、石原千秋・小森陽一の連続対談「なぜ漱石は終わらないのか」を読んだ。「門」が、明治の世相を色濃く反映していることを、お二人の漱石研究家は根掘り葉掘り追究している。

この本をさきに読んだことによって、わたしの「門」に対する“読み”も多少は深まった。

「思い出す事など」の第19章で、漱石は「互殺の和」ということを述べている。

《力を商(あきない)にする相撲が、四つに組んで、かっきり合った時、土俵の真中に立つ彼等の姿は、存外静かに落ちついている。けれどもその腹は一分と経たたないうちに、恐るべき波を上下描かなければやまない。そうして熱そうな汗の球が幾条(いくすじ)となく背中を流れ出す。

最も安全に見える彼等の姿勢は、この波とこの汗の辛うじて齎(もたらす)努力の結果である。静かなのは相剋(あいこく)する血と骨の、わずかに平均を得た象徴である。これを互殺(ごさつの)和という》(新潮文庫「思い出す事など」221ページ)

「門」は21世紀になって評価があがった小説であろう。以前は失敗作と断じる評者が多かった。そうではないのだ。

漱石はわたしなどが仰ぎ見て、およそ及びもつかない高みに生きた知識人である。

漢詩を書き、英詩もつくった。しかも依頼をうけ「方丈記」の英訳までしている。

俳句は正岡子規の薫陶を浴び2600余句を遺した(そのうち848句は岩波文庫「漱石句集」で確認できる)。

いまふうにいってみれば、多文化の横断者夏目漱石という評価が下されるに違いない。

こういう文学者は日本では二度とは出ないだろうといわれている。しかも、本職は小説家。大学の教授職を擲ち、朝日新聞の不安定な嘱託社員となって、博士号を辞退。死の直前まで、一小説家として「明暗」の執筆に執念を燃やしたのだ。

「夢十夜」や「思い出す事など」は、漱石の“深淵”を物語っている。

評論家柄谷行人さんは、「門」は漱石のターニングポイントであった、と示唆している。

絶望も希望もない灰色の日常。それを見出すことによって、漱石文学の裾野は大きく広がったと称すべきだろう。

明治の作家夏目漱石の極上の逸品。おいしく、おいしくいただきました(。-ω-)

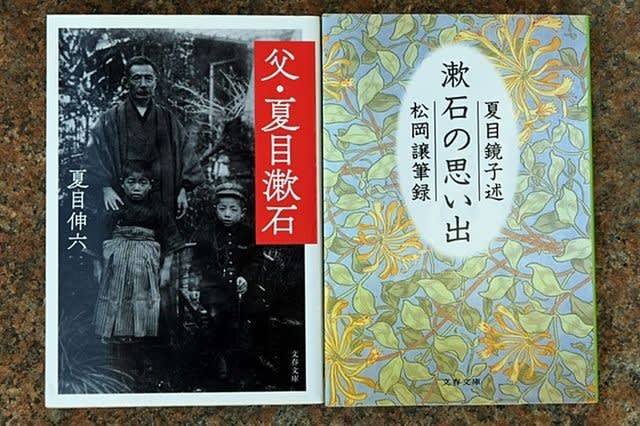

(妻鏡子さんと、次男伸六さんの眼に映じた漱石が語られている。これから読む予定)

(若き日の漱石)

評価:☆☆☆☆☆