今日はヒマなので、日記を二回アップしよう。

一回にまとめてもいいのだけれど、ジャンル違いのものをいろいろつめ込みすぎると、われながら、なにがなにやらわからなくなるので(^^;)

まずは「写真集を振り返る」の三回目。これをもって、とりあえずこのシリーズのラストとする。

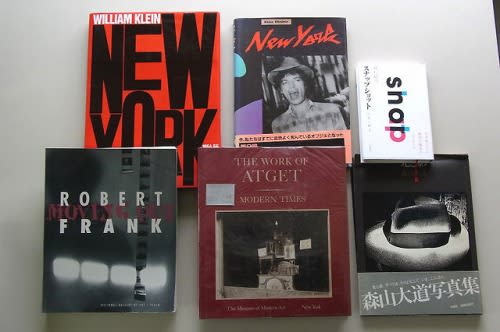

写真は上左から右へウィリアム・クライン(WILLIAM KLEIN)「ニューヨーク(NEWYORK)」、北島敬三「NewYork」、ロバート・フランク「MOVING OUT」、アジェ「THE WORK OF ATGET」、森山大道「光と影」の順。

1)ウィリアム・クライン(WILLIAM KLEIN)「ニューヨーク(NEWYORK)」アメリカ直輸入版 価格不明。

クラインの「ニューヨーク」は、写真史の解説には必ず登場する。その後の写真の潮流を大きく変えてしまった偉大なる写真集である。いつかは手に入れたいとずっと考えていたが、1994年、そのリメイク版を見かけたので、高価だったが、ムリをして買ってきた。この写真集がなければ、世界の写真シーンは、ずいぶんと違ったものになったろう。

“VIVO”の奈良原一高さん、東松照明さん、細江英公さんなど、皆クラインのふところから出てきたといってもいいだろう。森山大道さん、中平卓馬さんら「プロヴォーク」につどった写真家も、ウィリアム・クライン、ロバート・フランクの衝撃をうけて、写真家としての仕事をはじめている。

「LIFE」流のドキュメンタリー写真ではない。第二次大戦後の、狂乱と熱気が坩堝のようにうずまく、“現代の”世界都市が、クラインによってとらえられた。28mmレンズを使ったノーファインダーによるキャンディッド・フォトの精華。クラインは、カルチェ=ブレッソンが発明した手法をさらに徹底しておしすすめ、写真の新たなる地平線をきり開いたのである。

英文による解説、クラインの年譜付。

2)北島敬三「NewYork」白夜書房刊 2800円+税

これは第8回木村伊兵衛賞を受賞した北島さんのデビュー作。「反解釈の写真――ニューヨーク博物館 都市を見る眼」という西井一夫さんの北島敬三論が収録されている。この写真集が、クラインの「ニューヨーク」へのオマージュであるのは明白である。森山さんの教え子である北島さんは、身体をキケンにさらして、全力でマンモス都市、ニューヨークに挑みかかっている。最近の彼の大判、あるいは中判によるスタティックな作風とは、まさに対極!

北島さんに、なにが起こったのだろう・・・と問うてみたくなるような作風の変化なのである。

右の上に置いたのは、倉石信乃さんの写真論「スナップショット 写真の輝き」(大修館書店)で、ここに「遭遇の技術」というすぐれた北島敬三論が収められている。しかし、それを読んでも、わたしにとっては、北島さんの変貌は不可解で、どうも腑に落ちないものがのこる。

3)ロバート・フランク「MOVING OUT」横浜美術館刊 価格不明

ロバート・フランクの写真を知ったのは、写真集団「はぐれ雲」を結成して数年後。はじめは、花や自然の風景を撮るような素朴なアマチュアであったが、仲間の刺激でしだいに、シリアスな“写真の現在”に目覚めていった。長編小説をじっくりと腰をすえて読むように、写真集が“読める”ことに気がついた。そして少しずつたまった水が、あるとき一気に器からあふれ出すことがあるように、たくさんの写真が、わたしのこころに入ってきた。

その中心にあったのが、アジェと、ロバート・フランク「アメリカ人」であった。

本書は横浜美術館で開催された「ロバート・フランク写真展」の、たしかカタログとして購入したはず。「アメリカンズ」の代表作や、フランクのその後の写真が収められた分厚いカタログである。まさか、あの日、本物のフランクに遭遇し、撮影できるとは思わなかった!

「アメリカンズ」で終わって(燃焼しきって)しまったと思われていた。息子に死なれ、妻とも別れて、生き延びるために、自己流謫の地、ノバスコシアへ隠棲していた彼を引っ張り出したのはだれだろう。横浜美術館にあらわれたフランクは、いささか老いてはいたが、わたしの眼には巨象のように大きく見えた。

一時期、彼はわたしの神であったのだ。

4)ウジェーヌ・アジェ「THE WORK OF ATGET」(アメリカ直輸入版 7870円+税)。

ウジェーヌ・アジェについて、わたしが語れることはほとんどない。アジェとは、写真の奇蹟そのものである。写真の中の風景が、写真を見つめる人を、じっと見つめ返す。「おまえはいま、どこにいるのか? おまえは何者か?」と。それが感じられない人にとっては、彼の写真は、単なる20世紀パリの古くさい記録にしか過ぎないだろう。

ベニレス・アボットが、最晩年のアジェと出会って、アジェの肖像をとらえた、あの写真をご存じだろうか? 偉大な栄光につつまれた、有名な写真家ではなく、生活に疲れ、年老い、背が曲がったひとりの凡庸な老人がそこにいる。彼は、そして彼の同時代者は、その仕事の真価には、まったく気がついていなかった。

この種の“歴史の皮肉”はよくあるので、べつにアジェに限ったことではない。しかし・・・アボットがまにあったアジェの肖像を見るたび、深い感動に襲われるのはなぜだろう。

アジェは「後世がつくり出した」写真家でもあるのだ。

これは三冊もっているアジェ写真集の一冊。

5)森山大道「光と影」(冬樹社刊 3600円+税)。

森山さんについてなにを語ったらいいのだろう。いくらでも書けそうな気がするし、人と同じような賛辞しか書けないような気もする。荒木さんもそうだが、森山さんとは、写真のことなのである。20冊くらいもっている写真集の中で、いちばん好きなのはちょっと抒情的な「サン・ルウへの手紙」だけれど、この「光と影」も、好きな写真集の部類に入る。

20年近く以前、森山さんの写真展にいったおり「あ、残念ですね。さっきまでダイドーさんがいたんです。5分くらい前に引き揚げたばかり」と友人の友人にいわれたことがあった。

「あー、そうですか、う~ん」とHさんとわたしが顔を見合わせたのを、いまでも覚えている。そのころ、彼はDaido hystericの仕事をしていて、あらためて、世界中から注目されはじめていた。

森山さんは、現代写真界のカリスマであり、スターである。多くの後進を育て、多大な影響をあたえた。「ハワイ」や「NORTHERN Ⅲ」は巨大すぎて胃にもたれそうなので買わないが、うっかりすると、買ってしまいそうになる(笑)。 70歳に近いいまでも、それだけボリュームのある質の高い仕事をしつづけているのである。

ついでだから、最近買った写真集を2冊ここに置いておこう。

昨秋手に入れた森山さんの「何かへの旅」(月曜社刊 3600円+税)は、1971~74年、雑誌などに発表・放置され、写真集としてまとめられていなかったものを、写真雑誌からのコピーによって蘇らせ、編集しなおしたもの。原板(フィルム)はもう失われてしまっている。わたしが雑誌で見た記憶のあるなつかしいグラビアがいくつかある。「そうだ、この時代に森山さんのカラー作品がいくつかあったな。いまよりラディカルじゃないか!?」なーんて、わくわくしながら、ページを繰ったものである。

右にあるのは、このあいだ入手した高梨豊さんの「囲市」(kakomi-mati クレオ刊 2800円+税)。高梨さんが、いまになって再度東京と向かい合って、全力を出し切るようなよい仕事をしているのは、雑誌等に発表されるグラビアで、その片鱗だけ知っていた。

わたしにはとても“わかりやすい”写真集だけれど、わかりやすすぎて、やや物足りないところがある。「人像」「初國」とならんで、高梨写真ワールド、わたしの3冊目。

刊行は2007年だが、大型書店の写真集コーナーに置いてあった。

ヘアヌードやタレントの写真集とはことなり、アートな写真集は高価だし、発行部数が少ないので、見かけたときにパッと買わないと、なかなか手に入らない。あとから欲しいとおもっても、プレミアがついていたりする。

☆ロバート・フランク画像検索

http://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%AD%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AF&hl=ja&rlz=1T4ADBR_jaJP330JP340&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=1LtJT4XEE-zxmAX3tNH7AQ&ved=0CDsQsAQ&biw=1024&bih=499