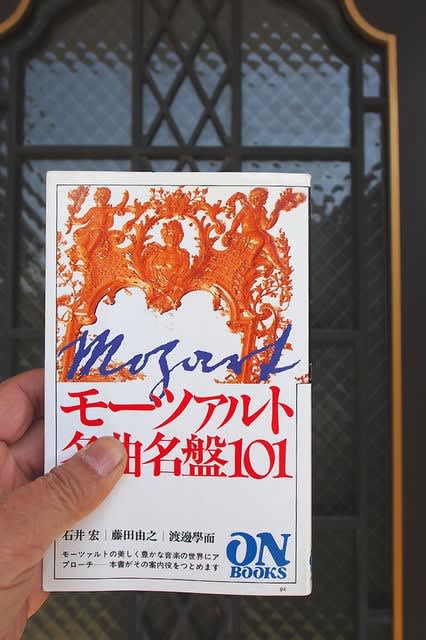

(101という数字は彼が残した名曲の数! これは現在でもよく演奏される曲の数だ)

つぶやきでも書いたが、12月半ば以降、この数ヶ月で300枚前後のディスクがわが家にやってきた。数えたわけでもないから、本当の数はわからない。

はじまりはブルックナーのシンフォニー。しかし、彼は10曲のシンフォニーと数曲の宗教曲を残したのみ。したがって、1~2週間ほどでとりあえず“卒業”となってしまう。

そのあとどうするか?

クラシック音楽の裾野を拡げる目的で、R・シュトラウスやマーラー、ショスタコーヴィチ、そしてフランスのサン=サーンス、ドビュッシー、ラベル・・・さらに20世紀音楽のバルトークや武満徹まで、名曲といわれるクラッシックのレパートリーは一通り聴いてきた。

結局きりがないので、そろそろ方向転換したいとは考えはじめた。だけど、航行する船の舳先はそう簡単には変えられない(^^;)フーム

今日はモーツァルトのピアノソナタに限定して、少し書いておこう(^^♪

クラシック全般にわたって意見、感想を述べようとしたら、収拾がつかなくなるから。

モーツァルトには101もの“名曲・名盤”が存在する。39番から41番までの交響曲を2ヶ月半で作曲したとか、3日で交響曲を一つ書いて、演奏したとか、モーツァルトの伝説についてはいろいろ語られてはいるが、どうも単なる“伝説”にとどまらないところが、モーツァルト=NO.1、つまり天才の天才たる所以なのだ。

名曲は了としよう。

ほとんど99%納得する。しかし・・・名盤となるとそうはいかない。

名盤とは演奏、演奏者、ディスクのことだから、人さまざまである。推薦盤を参考にしながら、自分でチョイスしていくしかないのだ。

古い時代の演奏家から、ごく最近の演奏家まで、“名盤”は限りなく存在し、500枚1000枚聴いたくらいでは、クラシック・ファンは納得しないだろう、わたしだけではないのだ。

群馬には群馬交響楽団があるせいか、リサイクル・ショップには相当数の中古CDが置いてあるので、わたしが買うCDの2/3はこれ。

LPと違ってすり減ってノイズだらけになるわけではないから、お古でもたいして困らないのだ。

(ピアノソナタの全曲はギーゼキングでその昔集めた)

ギーゼキングはわたしの若い時代は定番といわれていた。1番2番3番などの初期のソナタは、普通全曲盤を買わないと手にはいらないので、重宝だった。

(いま一番のお気に入りはこちら。バックハウスとグルダの名盤)

バックハウスの“リサイタル”で、モーツァルトのソナタに目覚めた。そのあとはグルダ。JAZZの味付けがあって、カデンツァどころではなく、即興演奏が愉しめる。音が転げ回っているというか、ピチピチと若鮎が跳ねているような活きのよさ!

(女性ピアニストでは内田光子、ピリスをよく聴く)

内田さんは思いいれが激しくテンポはやや遅い。だが、慣れてしまえば「これはこれ」として受容することができる。ピリスは現代人、さらりと爽やか(^ー^)ノ 一時期モーツァルト弾き女性NO.1として独走したらしく、リサイクル・ショップの在庫は豊富といっていいだろう。

(苦手なグレン・グールトとファジル・サイ。滅多に聴かない)

ピアニストも、体操やフィギュアスケートなどのスポーツと同じく、どんどん若い世代が台頭している。

しか~し、人間が古い、感性も古いため、バックハウス、グルダの地位はゆるがない♪ 女性ピアニストではリリー・クラウスやクララ・ハスキルがいるけど、感心した経験はないなあ。

グールドはあまりにも個性的、バッハの世界にとどめを刺す。

わたしの独断・偏見によれば、バックハウス、グルダのほか、ブレンデルがいれば、まず不自由はないといえる。

モーツァルトの101曲。

80%くらい聴いてきたかしら?

若いころに比べ、聴力がいくらか衰えている。視力は老眼のほか、かすみ眼の症状も出ている(^^;) ピアニッシモを聴きとるため、ボリュームをややあげてみたり、身を乗り出したり。

文学者がことばを使って表現するのと、音楽家が音・響きを使って表現するのと、チャンネルはまったく違うが、そこがおもしろい。

「あんたにモーツァルトの何がわかるというのかね?」

つねにそう自問自答している。

わからないから、もっと聴きたくなる。絵画、写真とことなるのは、音楽は「そこに存在しない」ということ。

どんなに素晴らしい音楽といえども、演奏が終れば、霧のように消えてしまう。

だからまた、すぐに聴きたくなる(=_=)

(参考書の一部)

つぶやきでも書いたが、12月半ば以降、この数ヶ月で300枚前後のディスクがわが家にやってきた。数えたわけでもないから、本当の数はわからない。

はじまりはブルックナーのシンフォニー。しかし、彼は10曲のシンフォニーと数曲の宗教曲を残したのみ。したがって、1~2週間ほどでとりあえず“卒業”となってしまう。

そのあとどうするか?

クラシック音楽の裾野を拡げる目的で、R・シュトラウスやマーラー、ショスタコーヴィチ、そしてフランスのサン=サーンス、ドビュッシー、ラベル・・・さらに20世紀音楽のバルトークや武満徹まで、名曲といわれるクラッシックのレパートリーは一通り聴いてきた。

結局きりがないので、そろそろ方向転換したいとは考えはじめた。だけど、航行する船の舳先はそう簡単には変えられない(^^;)フーム

今日はモーツァルトのピアノソナタに限定して、少し書いておこう(^^♪

クラシック全般にわたって意見、感想を述べようとしたら、収拾がつかなくなるから。

モーツァルトには101もの“名曲・名盤”が存在する。39番から41番までの交響曲を2ヶ月半で作曲したとか、3日で交響曲を一つ書いて、演奏したとか、モーツァルトの伝説についてはいろいろ語られてはいるが、どうも単なる“伝説”にとどまらないところが、モーツァルト=NO.1、つまり天才の天才たる所以なのだ。

名曲は了としよう。

ほとんど99%納得する。しかし・・・名盤となるとそうはいかない。

名盤とは演奏、演奏者、ディスクのことだから、人さまざまである。推薦盤を参考にしながら、自分でチョイスしていくしかないのだ。

古い時代の演奏家から、ごく最近の演奏家まで、“名盤”は限りなく存在し、500枚1000枚聴いたくらいでは、クラシック・ファンは納得しないだろう、わたしだけではないのだ。

群馬には群馬交響楽団があるせいか、リサイクル・ショップには相当数の中古CDが置いてあるので、わたしが買うCDの2/3はこれ。

LPと違ってすり減ってノイズだらけになるわけではないから、お古でもたいして困らないのだ。

(ピアノソナタの全曲はギーゼキングでその昔集めた)

ギーゼキングはわたしの若い時代は定番といわれていた。1番2番3番などの初期のソナタは、普通全曲盤を買わないと手にはいらないので、重宝だった。

(いま一番のお気に入りはこちら。バックハウスとグルダの名盤)

バックハウスの“リサイタル”で、モーツァルトのソナタに目覚めた。そのあとはグルダ。JAZZの味付けがあって、カデンツァどころではなく、即興演奏が愉しめる。音が転げ回っているというか、ピチピチと若鮎が跳ねているような活きのよさ!

(女性ピアニストでは内田光子、ピリスをよく聴く)

内田さんは思いいれが激しくテンポはやや遅い。だが、慣れてしまえば「これはこれ」として受容することができる。ピリスは現代人、さらりと爽やか(^ー^)ノ 一時期モーツァルト弾き女性NO.1として独走したらしく、リサイクル・ショップの在庫は豊富といっていいだろう。

(苦手なグレン・グールトとファジル・サイ。滅多に聴かない)

ピアニストも、体操やフィギュアスケートなどのスポーツと同じく、どんどん若い世代が台頭している。

しか~し、人間が古い、感性も古いため、バックハウス、グルダの地位はゆるがない♪ 女性ピアニストではリリー・クラウスやクララ・ハスキルがいるけど、感心した経験はないなあ。

グールドはあまりにも個性的、バッハの世界にとどめを刺す。

わたしの独断・偏見によれば、バックハウス、グルダのほか、ブレンデルがいれば、まず不自由はないといえる。

モーツァルトの101曲。

80%くらい聴いてきたかしら?

若いころに比べ、聴力がいくらか衰えている。視力は老眼のほか、かすみ眼の症状も出ている(^^;) ピアニッシモを聴きとるため、ボリュームをややあげてみたり、身を乗り出したり。

文学者がことばを使って表現するのと、音楽家が音・響きを使って表現するのと、チャンネルはまったく違うが、そこがおもしろい。

「あんたにモーツァルトの何がわかるというのかね?」

つねにそう自問自答している。

わからないから、もっと聴きたくなる。絵画、写真とことなるのは、音楽は「そこに存在しない」ということ。

どんなに素晴らしい音楽といえども、演奏が終れば、霧のように消えてしまう。

だからまた、すぐに聴きたくなる(=_=)

(参考書の一部)