(わたしが撮影した荷風の墓石。2008年4月17日、雑司ヶ谷霊園)

A.やりたいからやる

B.やるべきだからやる

C.やらざるをえないからやる

人間の行動をある側面から眺め、図式化した場合、この3つのパターンに大きくくくれるのではないかと思われる。

近代文学における3人の巨星をこのパターンにあてはめると、

Aには永井荷風、Bには森鴎外、Cには夏目漱石

大雑把な見取り図として、そんな構図がボンヤリと浮かびあがるのではあるまいか?

「おれの人生、文句があるか」

わがまま勝手のしほうだい、わたしが知るかぎりそんな文学者が二人いる。一人は葛西善蔵、そしてもう一人は永井荷風。

葛西は極貧にあえいだが、荷風はそこそこの金持ちであった。見方によっては、こんなに羨ましい生涯を送った人物は、文学者の中ではほかにいないだろう。

ところで昨日、ある本によって、彼の「牡丹の客」をはじめて読んだ。

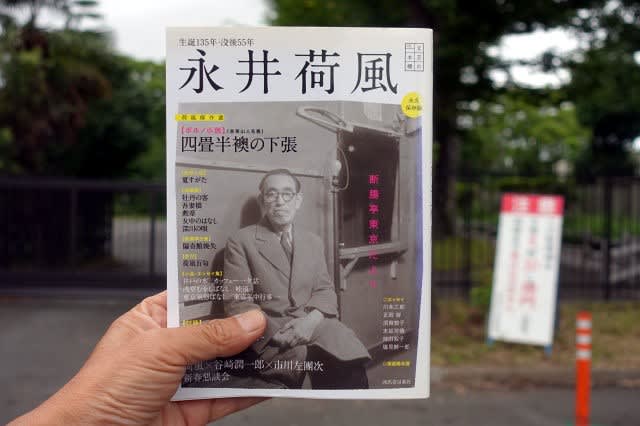

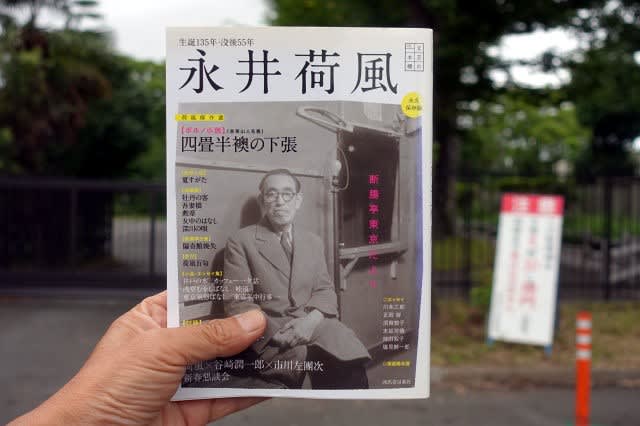

(これがその本。河出書房新社「永井荷風」2014年刊)

かの有名な「四畳半襖の下張」というポルノ小説が掲載されていたから買ったようなものだ。生誕135年、没後55年と銘打たれている。

ここに荷風の短編小説が6編掲載されている。

・勲章

・牡丹の客

・吾妻橋

・深川の唄

・夏すがた

・女中のはなし

「勲章」「深川の唄」以外は、わたしにとっては初見であった。

荷風のファンをもって自認する人なら「ああ、あれね」というだろう。ところが、はじめて読んだわたしは「おおっ、こんな名品がうもれていたか!」と、心を奪われた。それほどの出来映えなのであ~る。

語り手の“自分”は小れんという芸者と、本所の牡丹を見に、両国橋のたもとから早船に乗る。

《雨霽(あまあが)りの故(せい)でもあるか、日は今日から突然永くなり出したように思われた。丁度寺院の天井に渦巻く狩野派の雲を見るような雨後の村雲が空一面幾重にも層をなして動いて居る。其の間々(あいだあいだ)に光沢(つや)のある濃い青空の色と、次第に薄れて行く夕炎(ゆうばえ)の輝きが際立って美しい。

神田川を真直(まっすぐ)に上汐(あげしお)の濃い緑色の水の面は、遠い明神の森に沈んだ夕陽を受けて、今だに磨いた硝子板のように光っていたが、荷船や小舟の輻輳する川口から、正面に開ける大河の面は眺望(ながめ)の遠いだけに夕暮の水は猶更きらきらと目を射る。

角度の正しい石垣の両側に痩せた柳の繁りが絶えず風にゆられて居ながら、如何にも懶(ものう)く静(しずか)に見える。

岸に近い芸者屋の稽古三味線も今は途絶えた。あたりは一刻一刻、雲の動くにつれて夕方ながらに却って明るくなり往来(ゆきき)の人の顔や衣服(きもの)の縞がはっきり見えるばかりか、雨に塵を洗われた後の町全体が如何にも清らかに落ち付いて心持(こころもち)よく見える》(小説「牡丹の客」42ページ。引用は河出書房新社「永井荷風」ただし引用者による改行あり。以下も同じ)

ありきたりな形容だが、さながら一幅の名画を見るような描写の冴えである。

荷風はことばによって、スケッチをしている。風景の移りかわりが、じつに克明に読者の脳裏に浮かんでくるではないか。

わたしは「千曲川のスケッチ」を連想したが、藤村の表現は荷風には及ばない。あえて比較するなら、近代の文学者ならば、「武蔵野」「忘れえぬ人々」の国木田独歩に指を屈するだろう。

ことばが読者のイメージを喚起する。

荷風はことばによって、景物を描写する。たとえばわたしなら、写真を何枚か撮って事足れり・・・とするようなケースである。

それをしないで、ことばによる描写にこだわっているのだ。

後年彼がカメラを見出し、写真を撮り現像まですることになるのは、まことに自然な成りゆきだろう。

登場人物はむしろ脇役で、主役は風景、景物なのである。

やや長くなるが、ラストシーンも引用しておこう。

《唯さえ湿気の多い場末の事で往来は随分泥濘(ぬか)って居る。自分は女と二人で水溜りをよけながら門を這入り、大きな古木の鉢物を並べた庭石の間を伝っていくと、雨を防ぐ低い葦簀(よしず)の天井に夕暮の光を遮った奥庭は一面にもう真暗であった。

丁度二三人の女中が方々に釣したランプに火をつけ廻って居るところで列をなして植付けた牡丹の花は折からの鈍く黄(きいろ)いランプの光に朦朧として僅(わずか)に夕闇の中から浮出して来た。

然し大方はもう散りかけている。散らない花も既に情なく色褪めて蕊(ずい)ばかりが黒く大きく開けて居る。強い日の光や爽かな風に晒して置いたなら疾(とう)に潔く散って了(しま)ったものを、人の力で無理やりに今日までの盛りを保たせた深い疲労と倦怠の情は、庭中の衰えた花の一輪ずつから湧出して、丁度其れに能(よ)く似た自分達二人の心に流れ通うような気がした。

佇立(たたず)んで見て居ると風もなければ歩く人の足音もないのに、彼方の花も此方(こなた)の花も、云合(いいあわ)したように重そうな花瓣(はなびら)を絶え間なく落す。》(37ページ)

目、耳、鼻、手などの感覚器官が、感度のすぐれたアンテナとなって、周囲に向けられている。引用部分だけとっても、光や色に対して敏感に反応しているのがわかるだろう。

小説ということになっているが、随筆と紙一重。

現在ではあまり使われなくなった漢字が多く、送り仮名が少ないためいささか読みにくいのは仕方あるまい。

それでも注意深くことばを追っていくと、この場の空間が、細部にいたるまでじつにありありと読者の脳裏に再現される。

「さあ、書いてみろ。体験したことをこんなふうに、書いてみろ!」といわれたら、絶対に書けない。ことばの正確さ、たおやかで無理のない、自然な修辞法は、鋭い感覚とむすびついて、鮮やかな絵を描き出す。

《「本所の牡丹ッて、たった此れだけの事なの」

「名物に甘(うま)いものなしさ」

「帰りましょう」

「ああ。帰ろう。」》(37ページ)

ラスト4行が、ぴしゃりと決まっている。

わたしが愛読している岩波文庫に「すみだ川・新橋夜話」という一冊がある。

「新橋夜話」は短編集で、「牡丹の客」はその中の一編として収録されている。

最上級の一品料理、わたしはごくりとのどを鳴らさぬばかりであった! 名人芸とは、こういうものであろう。

荷風は色恋をめぐる男と女のゴタゴタを延々書いたものもある。古めかしい色恋沙汰の作者としてもおそらくは一流なのかもしれないが、そういうものはどうしても敬遠したくなる。

この短編は、背後に漢詩人・俳人荷風の目が鋭く光っている。

教養というのは過去に対する知的遺産のことだが、彼の中に膨大なこの遺産が横たわっている。

対象に向けられた目のたしかさは、江戸文化の地層が生み出したものだろう。漢学の素養、あるいは戯作者的、俳句的な“粋”の生活感が、「牡丹の客」を名品ならしめた重要な要素である。

「うむむ、ねばり強くつきあっていけば、こういう作品が、まだまだ発掘できそうだぞ」

わたしの期待は、いましばらく荷風の周辺から離れることはできそうにない。

(荷風晩年の創作ノート。写真はこちらからお借りしました)

https://www.asahi.com/articles/DA3S13120730.html

A.やりたいからやる

B.やるべきだからやる

C.やらざるをえないからやる

人間の行動をある側面から眺め、図式化した場合、この3つのパターンに大きくくくれるのではないかと思われる。

近代文学における3人の巨星をこのパターンにあてはめると、

Aには永井荷風、Bには森鴎外、Cには夏目漱石

大雑把な見取り図として、そんな構図がボンヤリと浮かびあがるのではあるまいか?

「おれの人生、文句があるか」

わがまま勝手のしほうだい、わたしが知るかぎりそんな文学者が二人いる。一人は葛西善蔵、そしてもう一人は永井荷風。

葛西は極貧にあえいだが、荷風はそこそこの金持ちであった。見方によっては、こんなに羨ましい生涯を送った人物は、文学者の中ではほかにいないだろう。

ところで昨日、ある本によって、彼の「牡丹の客」をはじめて読んだ。

(これがその本。河出書房新社「永井荷風」2014年刊)

かの有名な「四畳半襖の下張」というポルノ小説が掲載されていたから買ったようなものだ。生誕135年、没後55年と銘打たれている。

ここに荷風の短編小説が6編掲載されている。

・勲章

・牡丹の客

・吾妻橋

・深川の唄

・夏すがた

・女中のはなし

「勲章」「深川の唄」以外は、わたしにとっては初見であった。

荷風のファンをもって自認する人なら「ああ、あれね」というだろう。ところが、はじめて読んだわたしは「おおっ、こんな名品がうもれていたか!」と、心を奪われた。それほどの出来映えなのであ~る。

語り手の“自分”は小れんという芸者と、本所の牡丹を見に、両国橋のたもとから早船に乗る。

《雨霽(あまあが)りの故(せい)でもあるか、日は今日から突然永くなり出したように思われた。丁度寺院の天井に渦巻く狩野派の雲を見るような雨後の村雲が空一面幾重にも層をなして動いて居る。其の間々(あいだあいだ)に光沢(つや)のある濃い青空の色と、次第に薄れて行く夕炎(ゆうばえ)の輝きが際立って美しい。

神田川を真直(まっすぐ)に上汐(あげしお)の濃い緑色の水の面は、遠い明神の森に沈んだ夕陽を受けて、今だに磨いた硝子板のように光っていたが、荷船や小舟の輻輳する川口から、正面に開ける大河の面は眺望(ながめ)の遠いだけに夕暮の水は猶更きらきらと目を射る。

角度の正しい石垣の両側に痩せた柳の繁りが絶えず風にゆられて居ながら、如何にも懶(ものう)く静(しずか)に見える。

岸に近い芸者屋の稽古三味線も今は途絶えた。あたりは一刻一刻、雲の動くにつれて夕方ながらに却って明るくなり往来(ゆきき)の人の顔や衣服(きもの)の縞がはっきり見えるばかりか、雨に塵を洗われた後の町全体が如何にも清らかに落ち付いて心持(こころもち)よく見える》(小説「牡丹の客」42ページ。引用は河出書房新社「永井荷風」ただし引用者による改行あり。以下も同じ)

ありきたりな形容だが、さながら一幅の名画を見るような描写の冴えである。

荷風はことばによって、スケッチをしている。風景の移りかわりが、じつに克明に読者の脳裏に浮かんでくるではないか。

わたしは「千曲川のスケッチ」を連想したが、藤村の表現は荷風には及ばない。あえて比較するなら、近代の文学者ならば、「武蔵野」「忘れえぬ人々」の国木田独歩に指を屈するだろう。

ことばが読者のイメージを喚起する。

荷風はことばによって、景物を描写する。たとえばわたしなら、写真を何枚か撮って事足れり・・・とするようなケースである。

それをしないで、ことばによる描写にこだわっているのだ。

後年彼がカメラを見出し、写真を撮り現像まですることになるのは、まことに自然な成りゆきだろう。

登場人物はむしろ脇役で、主役は風景、景物なのである。

やや長くなるが、ラストシーンも引用しておこう。

《唯さえ湿気の多い場末の事で往来は随分泥濘(ぬか)って居る。自分は女と二人で水溜りをよけながら門を這入り、大きな古木の鉢物を並べた庭石の間を伝っていくと、雨を防ぐ低い葦簀(よしず)の天井に夕暮の光を遮った奥庭は一面にもう真暗であった。

丁度二三人の女中が方々に釣したランプに火をつけ廻って居るところで列をなして植付けた牡丹の花は折からの鈍く黄(きいろ)いランプの光に朦朧として僅(わずか)に夕闇の中から浮出して来た。

然し大方はもう散りかけている。散らない花も既に情なく色褪めて蕊(ずい)ばかりが黒く大きく開けて居る。強い日の光や爽かな風に晒して置いたなら疾(とう)に潔く散って了(しま)ったものを、人の力で無理やりに今日までの盛りを保たせた深い疲労と倦怠の情は、庭中の衰えた花の一輪ずつから湧出して、丁度其れに能(よ)く似た自分達二人の心に流れ通うような気がした。

佇立(たたず)んで見て居ると風もなければ歩く人の足音もないのに、彼方の花も此方(こなた)の花も、云合(いいあわ)したように重そうな花瓣(はなびら)を絶え間なく落す。》(37ページ)

目、耳、鼻、手などの感覚器官が、感度のすぐれたアンテナとなって、周囲に向けられている。引用部分だけとっても、光や色に対して敏感に反応しているのがわかるだろう。

小説ということになっているが、随筆と紙一重。

現在ではあまり使われなくなった漢字が多く、送り仮名が少ないためいささか読みにくいのは仕方あるまい。

それでも注意深くことばを追っていくと、この場の空間が、細部にいたるまでじつにありありと読者の脳裏に再現される。

「さあ、書いてみろ。体験したことをこんなふうに、書いてみろ!」といわれたら、絶対に書けない。ことばの正確さ、たおやかで無理のない、自然な修辞法は、鋭い感覚とむすびついて、鮮やかな絵を描き出す。

《「本所の牡丹ッて、たった此れだけの事なの」

「名物に甘(うま)いものなしさ」

「帰りましょう」

「ああ。帰ろう。」》(37ページ)

ラスト4行が、ぴしゃりと決まっている。

わたしが愛読している岩波文庫に「すみだ川・新橋夜話」という一冊がある。

「新橋夜話」は短編集で、「牡丹の客」はその中の一編として収録されている。

最上級の一品料理、わたしはごくりとのどを鳴らさぬばかりであった! 名人芸とは、こういうものであろう。

荷風は色恋をめぐる男と女のゴタゴタを延々書いたものもある。古めかしい色恋沙汰の作者としてもおそらくは一流なのかもしれないが、そういうものはどうしても敬遠したくなる。

この短編は、背後に漢詩人・俳人荷風の目が鋭く光っている。

教養というのは過去に対する知的遺産のことだが、彼の中に膨大なこの遺産が横たわっている。

対象に向けられた目のたしかさは、江戸文化の地層が生み出したものだろう。漢学の素養、あるいは戯作者的、俳句的な“粋”の生活感が、「牡丹の客」を名品ならしめた重要な要素である。

「うむむ、ねばり強くつきあっていけば、こういう作品が、まだまだ発掘できそうだぞ」

わたしの期待は、いましばらく荷風の周辺から離れることはできそうにない。

(荷風晩年の創作ノート。写真はこちらからお借りしました)

https://www.asahi.com/articles/DA3S13120730.html