8時45分、起床。

トースト、サラダ、牛乳、紅茶の朝食。

10時に家を出て、大学へ。

同僚の阿比留先生から新著をいただく。

阿比留久美ほか編『「若者/支援」を読み解くブックガイド』(かもがわ出版)

ありがとうございました。

1時から教授会。配られた資料の中に「新型コロナウィルス感染症拡大に対する対応について」という文書があった。本日付で総長から示された方針である。3月24日まで大学が主催する一定規模以上(参加者30人を目安とする)のイベント、高齢者の多くの参加が見込まれるイベント、参加者同士の濃厚接触の可能性の高いイベントは、原則として中止または延期するという内容であった(追記:この時点では3月25日・26日の卒業式についての判断は保留されていたが、2月27日に「卒業式・入学式も中止」と決まった)。また、大学主催以外のイベントについても中止・延期等の自粛の検討をお願いするというものである。

東日本大震災のあった2011年3月・4月と似た状況になってきた。

教授会が終わったのは3時過ぎ。遅い昼食を「天や」に食べに行く。

新商品の西京風銀ダラと白魚天丼を注文することにする。あさりの味噌汁がメニューにあったので、普通の味噌汁をそれに代えてもらう(差額を払って)ことにした。

それならお得なあさり汁セットがありますというので、そうしてもらう。

西京風銀ダラと白魚天丼のあさり汁セット。

天ぷらは6つ。西京風銀ダラ、海老、ほたて、白魚のかき揚げ、蓮根、インゲン。写真通りのボリュームで嬉しい。ただ、目玉の西京風銀ダラだが、元々の味が濃いので、丼ダレはかけなくていいのではないかと思った。

やっぱりアサリの味噌汁は美味しい。シジミもいいと思う。

ほうれん草のおひたしが付いてくるというのがいい。量もちゃんとある。

蕗の薹が単品メニューで出ていたので、追加で注文する。

こちらは写真とはチト形が違う。あまり蕗の薹らしくない。

これは塩(淡路島の藻塩)で食べる。「藻塩」は海藻に何度も海水をかけて塩分を多く含ませた上で燃やし、それを水に溶かして、その上澄み煮つめて採る塩のことである。

来ぬ人を松帆の浦の夕なぎに焼くや藻塩の身もこがれつつ 藤原定家

「松帆の浦」は淡路島北端にある海岸である。「松」は「待つ」の掛詞。

お新香は卓上に置かれていて無料。いまは沢庵。白菜だったら最高なのだが。

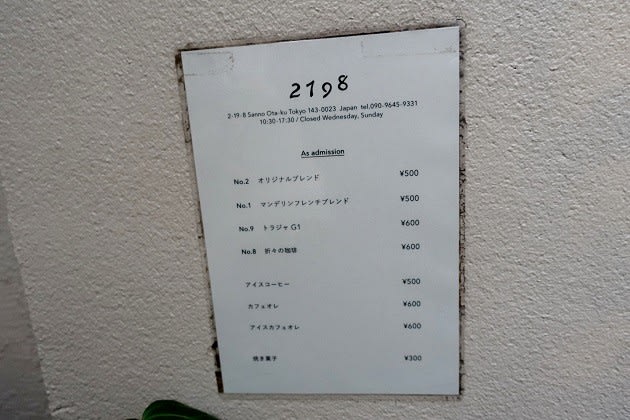

帰りに大森で途中下車し、ジャーマン通りを歩いて「sanno2198」へ。

いまブログへの登場頻度が一番高いカフェである。そのせいだろう、先日も南馬込にお住いの私のブログの読者(私とは面識はなく、早稲田の卒業生でもない)が来店されたそうである(マダム談)。

道を歩いていて、ここがカフェだと気づく人は少ないだろう。一応、植込みのところに「OPEN」という小さなパネルが置かれているが、気づかないだろう。

「メニュー」も出ているのだが、よほど近くに来てしげしげと見なければわからない。

本日のケーキはバナナタルト。珈琲はマダムお薦めの・・・忘れました。

ちなみに「ケーキ」は300円と破格の安さである(こういう場合、ドリンクは必ず注文すべきだし、テイクアウトはできないと考えるべきである)。

常連のミキさんがやってきた。彼女はこの建物の住人である。マダムに「はしごや」で買って来たというビーフシチューをお土産に渡した。「はしごや」というのはジャーマン通りにある酒屋だが、毎週火曜日にマルシェ(市場)を開催していて、肉魚野菜やビーフシチューのような惣菜を売っている店である。とくに鮭の切り身が絶品だとマダムから何度もうかがっている。今日はそのマルシェの日だ。「帰りに行ってみようかな」と私が言うと、ミキさんが、「電話して鮭の切り身をキープしておいてくれるようにいって頼んでおくわ」と言ってくれたので、お願いすることにした。

「はしごや」はジャーマン通りを駅とは反対の方向にもう少し行ったところにあった。鮭の切り身と豚肉の味噌漬けを2枚ずつ購入した。

もう少し足を延して「あんず文庫」に顔を出す。先日、伊藤人誉の没年を調べて教えてくれたお礼を店主さんに言うためだが、室生州々子編『犀星スタイル』(亀鳴社)という面白い本があったので購入する。

夕食は買って来たばかりの鮭、ほうれん草の卵とじ、サラダ(マッシュポテト)、大根の味噌汁、ごはん。

鮭は甘塩で、厚味があり、身もしまっている。確かに美味しい。あのマダムが絶賛するだけのことはある。

デザートは苺。

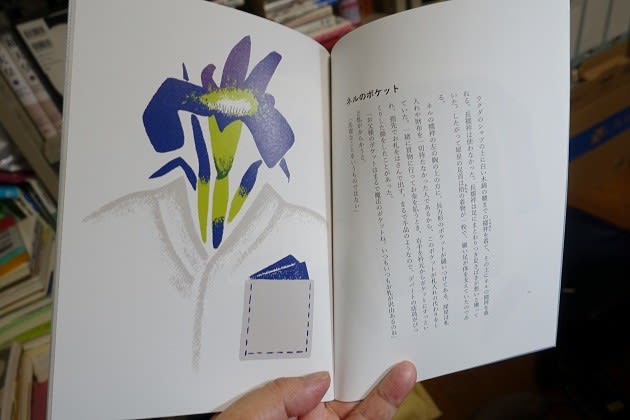

「あんず文庫」で購入した室生洲々子編『犀星スタイル』(亀鳴屋)。古本ではなく、伊藤人誉『馬込の家』を出版した金沢の亀鳴屋から出ている本だ。

室生犀星のライフスタイルを絵と文章で紹介している本である。

犀星は身長が低く、美男子でないことにコンプレックスを覚えていたそうだが、なかなかの洒落者だった。

たとえば「ネルのポケット」

ー「ネルの襦袢の左の胸の上の方に、長方形のポケットが縫いつけてある。犀星は札入れや財布を一切持たなかった人であるから、このポケットが札入れの代りをしていた。一緒に買物に行ってお金を払うとき、右手を衿元からポケットにすっといれ、指先でお札をはさんで出す。まるで手品のようなので、デパートの店員がびっくりした顔をしたことがあった。「お父様のポケットはまるで魔法のポケットね。いつもいつもお札が沢山あるのね」と私がからかうと、「馬鹿なことをいうものではない」ー

文章は犀星の孫で本書の編者である室洲々子(室生犀星記念館館長)が書いている。絵は武藤良子。

室生洲々子のサイン本である。

伊藤人誉『馬込の家』の中にこんな一節がある。

「犀星はいわゆる「ピン札」が好きだった。このことは取引先の銀行内に知れわたっていて、「犀星さんのピン札」という言葉が行員たちのあいだで使われていたくらいである。犀星のピン札は、いつもむき出しのままきもののポケットに入れられていた。そして支払いをするときには、犀星は手をふところに入れて、必要な枚数のピン札をさっと抜き出すのであった。これが詩人のいう金をきれいに使うということだった。とりわけ受け取る人が若い女性の場合には、札の居合抜きをするようなこの奇術めいたやり方が犀星の気に入っていた。心もち顔を上に向けて、にこりともしないで、しかしほくそ笑みを表情のどこかに隠しているようなすました顔付で、相手の反応をうかがっていたことだろう。残念なことに、私はじっさいに犀星がふところからピン札を抜き出して支払いをする現場は、いちども見たことがない。」(109-110頁)

「犀星賛歌」ですな。

3時、就寝。