なんだ、これは・・!

突然このようなタイトルで申し訳ありません。

じつは、ずっと前から、気になっていてきちっと調べておこうと思いながら・・

しかし、こんなテーマだから延び延びになっていました。

どうってことないのでお忙しい方は飛ばしてください。

どういうことかといいますと、植物は、枝の途中などを切ってもその付近から再び組織が再生されるけれども、

動物では、途中で折れたり切れた場合は、そこから再生されることはない。

昔、何かで読んだ話では、動物と植物の組織を建築に例えてうまく表現している言い方があり、

その部分だけ未だに覚えているのですが、つまり、動物のそれは“鉄筋コンクリート”で

植物のそれは“レンガ積み”に似ていると・・。

なるほど、鉄筋コンクリートの途中を切れば、そこから再生させることは不可能であるが、

レンガ積ならば、途中で壊れてもそこから新たなレンガを積んで行けば再生されると・・。

で、ここでは、これだけではなくもう少し根本的な違いなどを調べてみました。

一般的な違いは、ネットの“知恵袋”にありました。

「(1)細胞壁があるかないか。あるのが植物、無いのが動物。

(2)独立栄養であるか、従属栄養であるか。独立栄養であるのが植物。従属栄養であるのが動物。

(3)盛んに動き回るかどうか。動き回らないのが植物(そのため独立栄養で生きていける)。動き回るのが動物(そうやって他の生き物を摂取するため従属栄養である)。

(4)異なる遺伝子が何万とあること。植物にしかない遺伝子が多い、動物にしかない遺伝子が多いなど。

(5)植物は光合成を必ずする。動物は光合成をしない。

厳密に言うと、植物は土から栄養を摂取していますので、独立とも言いがたいし、それに、細胞壁がある動物も発見されるかもしれないし、細胞壁の無い植物が発見されるかもしれない。」

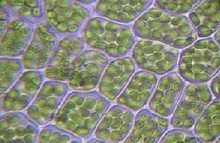

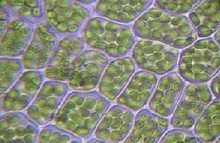

植物の細胞壁

(ウイキペディアより)

(ウイキペディアより)

ちょっと横道にそれるみたいですけど、動物性プランクトンと植物性プランクトンと言ったりしていますが、

「そもそも生物の世界を五界に分ける、すなわち原生生物界、原核生物界、菌界、植物界、動物界の

五界に分けたとき、プランクトンは原核生物界の存在なので、これらは植物でも動物でもありません。」

ということだそうです。

上の分類で、難しい言葉が出てきましたので、ついでに調べました。

「従属栄養生物(じゅうぞくえいようせいぶつ、)とは、生育に必要な炭素を得るために

有機化合物を利用する生物をいう。食物連鎖における消費者または分解者である。

(中略) 動物・菌類のすべて、また細菌の多くが従属栄養生物である。

植物は一般には独立栄養生物であるが、寄生植物および腐生植物は完全または部分的に従属栄養に

変化したものである。食虫植物は生育に必要な窒素を虫から得ているが、炭素は二酸化炭素から得ているので、

独立栄養といえる。

従属栄養生物は無機化合物から炭素を得ることができないので、他の生物から有機化合物を得なければならない。」

また、

「独立栄養生物(どくりつえいようせいぶつ)は、無機化合物(二酸化炭素、重炭酸塩など)だけを

炭素源とし、

無機化合物または光をエネルギー源として生育する生物をいう。食物連鎖では生産者に当たる。

独立栄養生物は、エネルギー源により2つに分けられる:

•光合成独立栄養生物:植物やそのほか多くの光合成生物をいう。

•化学合成独立栄養生物:無機化合物(硫化水素、アンモニア、2価鉄イオンなど)を酸化して

エネルギーを得る細菌(化学合成細菌)をいう。」

そして、

「独立栄養生物はあらゆる生態系の食物連鎖において不可欠の存在である。環境からエネルギーを取り出し、

生育に必要な有機化合物の合成に用いる。従属栄養生物は独立栄養生物またはその生産物を炭素源として利用する。

従って従属栄養生物である動物、菌類や多くの細菌などはエネルギーと栄養の両面で独立栄養生物に依存している。」

なるほど、そういうことか・・!

当たり前に言えば平易な事柄でも、学問的に言うにはかなり難しい表現になるのですね。

さらに、ついでながら動物と植物の組織の成り立ち・・というか違いについて、

ネット上に詳しい分類がありましたので、その要点だけを引用しました。

動物組織の基本形は、 上皮組織、 結合組織、 筋組織、神経組織であり、

植物の組織 は、 分裂組織、表皮組織、 通道組織、 機械組織である。

ここで、“上皮”は、皮膚や内臓などの膜(皮)で、“表皮”は、葉や茎の表面のことなんです。

そして、“細胞の分化”という働きがあって、植物の茎や根の細胞は、活発に体細胞分裂し、

特に決まった働きをまだ持っていない、“未分化な細胞”が存在している。

そして、未分化な細胞から構造や働きの異なる細胞ができ、それぞれの細胞が特異性を持つように

細胞の分化(細胞分化)を行う。

動物と植物の分化のちがいをまとめると、

動物では、個体が出来たときには、ほとんどの細胞が分化を終えている。そして、未分化な細胞が各所に有り、

その細胞が分化し、その一方で、老化した細胞が組織から脱落する。

一方、植物では、常に未分化な細胞の集まりが存在していて、茎頂、根端、形成層に未分化な細胞の

集まりが有り、これが分裂組織を形成している。

なるほど・・・。

まだスッキリしない部分がありますが、まぁ、大体わかったような気がしました。

今日は、春分の日で薄日でしたが近くの黒目川の桜を見に散歩しました。

桜はもう少しですが今年は早いですね。川では鯉が産卵の為でしょうか、時折バシャバシャと激しい音を立て

水しぶきを上げて流れをさかのぼっていました。

カルガモはそれを横目にゆうゆうと浮かんでいました。

菜の花と東上線(電車は、副都心線) 振り返ると黒目川(桜堤)

突然このようなタイトルで申し訳ありません。

じつは、ずっと前から、気になっていてきちっと調べておこうと思いながら・・

しかし、こんなテーマだから延び延びになっていました。

どうってことないのでお忙しい方は飛ばしてください。

どういうことかといいますと、植物は、枝の途中などを切ってもその付近から再び組織が再生されるけれども、

動物では、途中で折れたり切れた場合は、そこから再生されることはない。

昔、何かで読んだ話では、動物と植物の組織を建築に例えてうまく表現している言い方があり、

その部分だけ未だに覚えているのですが、つまり、動物のそれは“鉄筋コンクリート”で

植物のそれは“レンガ積み”に似ていると・・。

なるほど、鉄筋コンクリートの途中を切れば、そこから再生させることは不可能であるが、

レンガ積ならば、途中で壊れてもそこから新たなレンガを積んで行けば再生されると・・。

で、ここでは、これだけではなくもう少し根本的な違いなどを調べてみました。

一般的な違いは、ネットの“知恵袋”にありました。

「(1)細胞壁があるかないか。あるのが植物、無いのが動物。

(2)独立栄養であるか、従属栄養であるか。独立栄養であるのが植物。従属栄養であるのが動物。

(3)盛んに動き回るかどうか。動き回らないのが植物(そのため独立栄養で生きていける)。動き回るのが動物(そうやって他の生き物を摂取するため従属栄養である)。

(4)異なる遺伝子が何万とあること。植物にしかない遺伝子が多い、動物にしかない遺伝子が多いなど。

(5)植物は光合成を必ずする。動物は光合成をしない。

厳密に言うと、植物は土から栄養を摂取していますので、独立とも言いがたいし、それに、細胞壁がある動物も発見されるかもしれないし、細胞壁の無い植物が発見されるかもしれない。」

植物の細胞壁

(ウイキペディアより)

(ウイキペディアより)ちょっと横道にそれるみたいですけど、動物性プランクトンと植物性プランクトンと言ったりしていますが、

「そもそも生物の世界を五界に分ける、すなわち原生生物界、原核生物界、菌界、植物界、動物界の

五界に分けたとき、プランクトンは原核生物界の存在なので、これらは植物でも動物でもありません。」

ということだそうです。

上の分類で、難しい言葉が出てきましたので、ついでに調べました。

「従属栄養生物(じゅうぞくえいようせいぶつ、)とは、生育に必要な炭素を得るために

有機化合物を利用する生物をいう。食物連鎖における消費者または分解者である。

(中略) 動物・菌類のすべて、また細菌の多くが従属栄養生物である。

植物は一般には独立栄養生物であるが、寄生植物および腐生植物は完全または部分的に従属栄養に

変化したものである。食虫植物は生育に必要な窒素を虫から得ているが、炭素は二酸化炭素から得ているので、

独立栄養といえる。

従属栄養生物は無機化合物から炭素を得ることができないので、他の生物から有機化合物を得なければならない。」

また、

「独立栄養生物(どくりつえいようせいぶつ)は、無機化合物(二酸化炭素、重炭酸塩など)だけを

炭素源とし、

無機化合物または光をエネルギー源として生育する生物をいう。食物連鎖では生産者に当たる。

独立栄養生物は、エネルギー源により2つに分けられる:

•光合成独立栄養生物:植物やそのほか多くの光合成生物をいう。

•化学合成独立栄養生物:無機化合物(硫化水素、アンモニア、2価鉄イオンなど)を酸化して

エネルギーを得る細菌(化学合成細菌)をいう。」

そして、

「独立栄養生物はあらゆる生態系の食物連鎖において不可欠の存在である。環境からエネルギーを取り出し、

生育に必要な有機化合物の合成に用いる。従属栄養生物は独立栄養生物またはその生産物を炭素源として利用する。

従って従属栄養生物である動物、菌類や多くの細菌などはエネルギーと栄養の両面で独立栄養生物に依存している。」

なるほど、そういうことか・・!

当たり前に言えば平易な事柄でも、学問的に言うにはかなり難しい表現になるのですね。

さらに、ついでながら動物と植物の組織の成り立ち・・というか違いについて、

ネット上に詳しい分類がありましたので、その要点だけを引用しました。

動物組織の基本形は、 上皮組織、 結合組織、 筋組織、神経組織であり、

植物の組織 は、 分裂組織、表皮組織、 通道組織、 機械組織である。

ここで、“上皮”は、皮膚や内臓などの膜(皮)で、“表皮”は、葉や茎の表面のことなんです。

そして、“細胞の分化”という働きがあって、植物の茎や根の細胞は、活発に体細胞分裂し、

特に決まった働きをまだ持っていない、“未分化な細胞”が存在している。

そして、未分化な細胞から構造や働きの異なる細胞ができ、それぞれの細胞が特異性を持つように

細胞の分化(細胞分化)を行う。

動物と植物の分化のちがいをまとめると、

動物では、個体が出来たときには、ほとんどの細胞が分化を終えている。そして、未分化な細胞が各所に有り、

その細胞が分化し、その一方で、老化した細胞が組織から脱落する。

一方、植物では、常に未分化な細胞の集まりが存在していて、茎頂、根端、形成層に未分化な細胞の

集まりが有り、これが分裂組織を形成している。

なるほど・・・。

まだスッキリしない部分がありますが、まぁ、大体わかったような気がしました。

今日は、春分の日で薄日でしたが近くの黒目川の桜を見に散歩しました。

桜はもう少しですが今年は早いですね。川では鯉が産卵の為でしょうか、時折バシャバシャと激しい音を立て

水しぶきを上げて流れをさかのぼっていました。

カルガモはそれを横目にゆうゆうと浮かんでいました。

菜の花と東上線(電車は、副都心線) 振り返ると黒目川(桜堤)