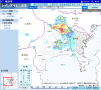

県内の雨の区域は、まだまだ県央部で強い雨を降らしてはいるが、北から南の海上に抜けつつあるようだ。私の住んでいる横浜の中心街はほんの少しお湿り程度に降って終わったと思われる。

我が家の団地から見える空には雲の切れ間から星が見え始めた。雷ももうなっていない。しかし大雨・洪水・雷注意報は継続している。

【追記:22時直前に大雨・洪水注意報は解除となった】

先ほどからブラームスのピアノの「7つの幻想小曲集」(作品116、1892)を聴いている。ブラームス59歳の作品。私はこの7つの曲が気に入っている。12年ぶりのピアノ曲集であり、続く作品117、118、119と続けて書かれた。

よくもこれだけ性格の違う曲を丁寧に並べたのかと思う。激しい曲、静かな曲、情動的な曲、沈潜的な曲、この変化の妙に感心してしまう。決して聴きあきることの7つの小品だと思う。

我が家の団地から見える空には雲の切れ間から星が見え始めた。雷ももうなっていない。しかし大雨・洪水・雷注意報は継続している。

【追記:22時直前に大雨・洪水注意報は解除となった】

先ほどからブラームスのピアノの「7つの幻想小曲集」(作品116、1892)を聴いている。ブラームス59歳の作品。私はこの7つの曲が気に入っている。12年ぶりのピアノ曲集であり、続く作品117、118、119と続けて書かれた。

よくもこれだけ性格の違う曲を丁寧に並べたのかと思う。激しい曲、静かな曲、情動的な曲、沈潜的な曲、この変化の妙に感心してしまう。決して聴きあきることの7つの小品だと思う。