最近注目されている日本の黒土、「黒ボク土」はきわめて身近な土だが、国外に見られない日本独自の土だそうだ。

その土を握るとボクボクしているのでその名前がついた。

1万年以上かけてそれを作ってきたのが縄文人だという。

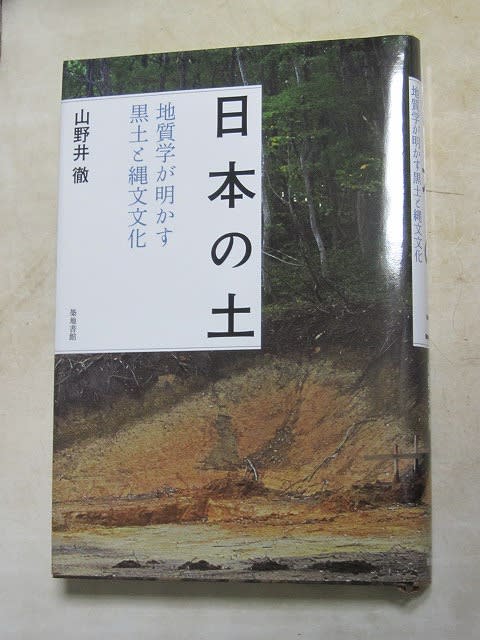

その謎解きを地質学から丹念に紐解いた画期的著書、山野井徹『日本の土』(築地書館 2015.2)をやっと読み終える。

日本列島を覆う表土の2割を占める黒ボク土は、動植物の遺体の有機物からなる腐食土とそれを保持する役割を持った微粒炭が入っている。

黒ボク土の場所は火山の裾野や丘陵に多く、縄文遺跡の分布と一致することをつきとめる。

つまり、旧石器遺跡は褐色土から、縄文土器は黒ボク土から出土する。

微粒炭はなぜ広く存在するようになったかの推理。

縄文集落はもちろんその周りに広く分布する微粒炭は、縄文人による野焼き・山焼きによるという。

つまり、野焼きで集落の周りに草原を形成しそこで山菜を育てたようで、そこからゼンマイの胞子が大量に出土している。

こうした人為的な土壌の存在は世界的にも珍しいという。

世界に先駆けて定住を始めた縄文人は、このことにより弥生時代の稲作を採用しないでも持続的な社会を平和的に形成してきた。

やや専門的な著書で読みにくかったが、縄文人と黒土とのつながりを立証していく真摯な学者の姿勢が伝わってくる。

あらためて、縄文文化の世界的な先進性とその意味を現代的に明らかにしていく大切さを再認識する。

その土を握るとボクボクしているのでその名前がついた。

1万年以上かけてそれを作ってきたのが縄文人だという。

その謎解きを地質学から丹念に紐解いた画期的著書、山野井徹『日本の土』(築地書館 2015.2)をやっと読み終える。

日本列島を覆う表土の2割を占める黒ボク土は、動植物の遺体の有機物からなる腐食土とそれを保持する役割を持った微粒炭が入っている。

黒ボク土の場所は火山の裾野や丘陵に多く、縄文遺跡の分布と一致することをつきとめる。

つまり、旧石器遺跡は褐色土から、縄文土器は黒ボク土から出土する。

微粒炭はなぜ広く存在するようになったかの推理。

縄文集落はもちろんその周りに広く分布する微粒炭は、縄文人による野焼き・山焼きによるという。

つまり、野焼きで集落の周りに草原を形成しそこで山菜を育てたようで、そこからゼンマイの胞子が大量に出土している。

こうした人為的な土壌の存在は世界的にも珍しいという。

世界に先駆けて定住を始めた縄文人は、このことにより弥生時代の稲作を採用しないでも持続的な社会を平和的に形成してきた。

やや専門的な著書で読みにくかったが、縄文人と黒土とのつながりを立証していく真摯な学者の姿勢が伝わってくる。

あらためて、縄文文化の世界的な先進性とその意味を現代的に明らかにしていく大切さを再認識する。