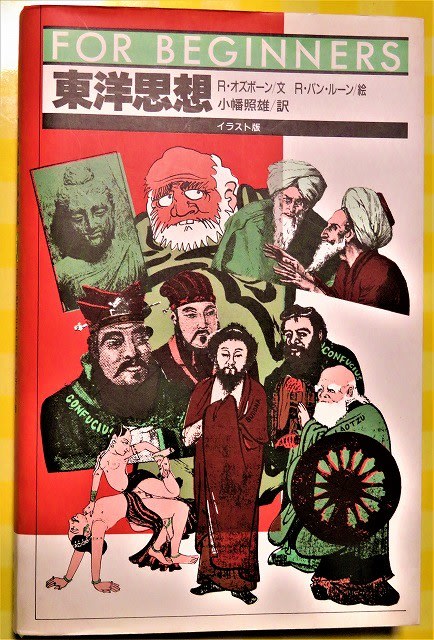

市井に生きるダビンチさんから渡されたイラスト版『東洋思想』(R・オズボーン、現代書館、1997.1)を読む。イラストも文章もイギリス人らしいが、外国人が東洋をどう見ているかが興味があった。インド哲学と中国哲学を両者で折半するような本の構成となっていた。それほどに二つの流れは大きいと言える。

「東洋思想の中心にあるのは、煩悩・自己・覚者・永遠の生命という4つのテーマ」だという。自己の内面を見つめ、思想と宗教も混然としているところが西洋との違いだ。いっぽう、西洋はその東洋を誤解し支配の対象としてきたと著者は分析し、思想と宗教とを分けて考える特徴があるという。

入門書らしく初心者にわかりやすく東西の考え方の違いを描いていく。面白いことに、東西の思想・哲学の発生は同じ紀元前5・6世紀ごろらしい。インドの流れは複雑でそのまま現代のインドに引き継がれているほどに大河のままだ。西洋では一神教に代表されるような絶対的価値が重視されるが、インドでは自己の解脱を多様に混然として求めてきた、ということになりそうだ。

中国は、儒教・仏教・道教が三大哲学と言われるが、とりわけ、道教や儒教は自然の力と「道」の力との調和から「徳」が生ずるというように、それが国家や家族の指針にもなっていったが、同時に世俗的な習俗や因習も産んでしまう。

対立する概念を統一した「陰陽道」は、ヘーゲルの弁証法と酷似しているし、それらは日本にも伝わり独自の変化を遂げながら現代の暮しを支えている。著者は、結びで「東洋の叡智こそ西欧文化の知的傲慢さと近視眼的な破壊性を癒す薬草なのかもしれません」と謙虚な見解を残しているのが素晴らしい。

哲学書をイラストや漫画で伝えるのは至難の業だ。しかし、短時間ながらその片鱗に接することでこれからの針路を構築していく作業にはプラスになると思う。それにしても、東洋思想のなかに日本がその一角をしっかり確保できないのはなぜかも考えさせられる。それは現在の日本の危機と歴史を見つめる作業からしか生まれない。日本も自分も思想的にはやっぱり混沌の中にいる現状にある。そんな近況をダビンチさんは察したのかもしれない。