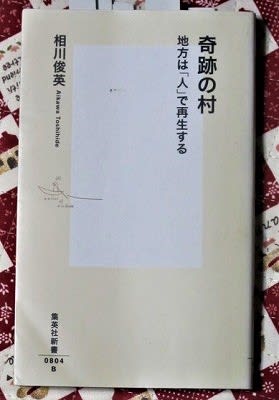

ジャーナリストの相川俊英『奇跡の村/地方は<人>で再生する』(集英社新書、2015.10)を読む。小さな中山間地の三つのムラの地域おこしの奮闘が紹介されている。最初に紹介しているのは、「長野県下條村」だった。いち早く若者定住促進住宅を建設し、独自の入居基準を策定して全国有数の出生率をあげているのが注目。民間出のカリスマ村長の存在も大きいが、課題は仕事をこなすのに精一杯という現状で、ものを考える次世代の成長が鍵としている。この辺はどこの自治体も同じだが、職場の地域に対する気風が高いのが魅力的だ。

次は、むかし車で立ち寄ったことがある「群馬県南牧村」だった。ここは新住民の転入促進のために徹底した「空き家調査」を粘り強く展開してきたところにある。その主体が商店や商工会青年部という民間のチカラによるところが大きい。それを行政がバックアップし、知らない人に貸したくないという地元の大家に対し、村が古民家を買い上げ改装し、それをHPに公開している。それによって新住民が増えていき、その新住民ネットワークが今では一緒に活動しているという。

転入者への補助金やふるさと納税など目先の支援ではなく、根本的なつながりを丁寧に形成していくことを教訓としている。最後に、ときどき訪問したことがある「神奈川県藤野町」の斬新な報告だった。県の推奨による「ふるさと芸術村」構想に興味があって屋外に展示されている作品を個人的に見に行ったこともあった。工場や企業誘致ではなく「人の誘致」という独自発想が魅力的だった。

さらには、「パーマカルチャー」という日本の環境保全型農業の本拠地があって、その様子もチラリと見に行ったのだ。芸術もパーマカルチャーもまだ地域に根ざしているとは見えなかったのが当時の感想だった。そのうえ本書によれば、自由闊達な「シュタイナー学校」を閉校した小学校で迎えいれたり、地産地消の食・エネルギーにこだわったイギリスで発祥した「トランジション」運動を日本でいち早く始めている「地域力」もすごい。

そうした藤野町は魅力的だったが、個人的には狭い国道の排気ガスが気になっていてオイラの移住先にはならなかった。作者は、地元の開発路線と新住民の脱成長路線の軋轢は平行線をたどるという現実を否定しない。むしろ、嫌だとごねる地元住民のほうが新住民を受け入れる包容力・温かさ・文化風土があることを指摘しているのは鋭い。三つの村には、人と人とをつなぐ役場職員の奮闘と柔軟性とが必ず存在しているのを忘れない。それは大いに納得する。

メークインの花。

メークインの花。 北海黄金の花。

北海黄金の花。 シャドークイーン花

シャドークイーン花