2008年7月26日の石仏巡りは、栃木県上三川町へ行きました。私の住まう宇都宮とは隣接していますので移動時間が短く、午前八時には現場へ到着しての石仏調査開始という有様です。従って、普段では近場でもったいないと滅多に行かない上三川町ですが、何しろ毎日の暑さにウンザリで、遠出する気力もなかったので、今回は近場で間に合わせようと考えてのことです。

特に今回の目的は、上三川町には「昭和五十五年庚申塔」がただ一基だけあると、かつて鹿沼市の田村某氏が東京の石川博司氏に報告していましたので、それを実見することにありました。実はこれ、以前にも探しに行ったのですが何としても見つけられずに退散した苦い思い出がある庚申塔なのです。

そこで今回は、田村氏が報告した「上三川町本郷上郷 戸舘」という所在地をより広く解釈して、その周辺地域への聞き込み調査から開始です。※元々、その所在地として「上三川町本郷」という「本郷」とは行政区域であって実際の地番名ではないので、次の「上郷」に的を絞りつつ「戸舘」という小字名を見つけることにあった。

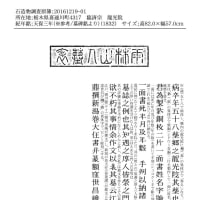

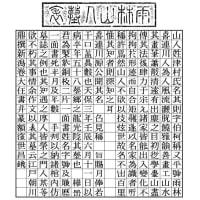

ところがどっこい、あちこちと場所を変えて聞き込み調査をするも、そんな「戸舘」という地名など聞いたことがない。「あっちへ行ってから聞いてみな!」と、どこへ行っても言われるばかりで、ついに上郷に隣接する蓼沼地区まで侵入しての聞き込みとなったが、依然として全く手懸かり無し。やはり今回もお手上げかと諦めかけたところ、西蓼沼の日吉神社境内に地区の皆さんがお祭り法被を着て多数集まっている。急いで駆け込み、事情を話すも結果は同じであったが、私が庚申の話を持ち込んだ事から皆さんで勝手に庚申の話になり、「何でも最近、あそこでは長年続いていた庚申講もついに中止になったらしい」「持っていた掛け軸やら何やら、止めるために足尾の庚申山まで納めに行ったらしい」という話しになる。少しばかり気になったので、その話の続きを聞けば、前回の庚申年頃にも石塔を建てたほどの熱心な地区だったという。これぞ、私の求めていた昭和庚申年塔!。早速、そのおおよその地区を教えて貰ってすっ飛んでいったことを言うまでもない。その地区とは「上三川町上郷 三間在家」の「登上(トカミ)」地区。その地区へ入ってから、農家を訪ねて聞けばたちどころに所在地が判明。それは、三間在家地区のお稲荷から鬼怒川の土手に向かい、そこに植えてある大きな桜の木の下だった。そして喜び勇んで駆け寄れば、そこにあったのは田村氏の報告した「昭和五十五年十一月二十五日」紀年銘ではなく、「昭和五十四年十一月二十五日」と、昭和庚申年塔にはならぬ一年前の紀年銘だった。

以前から、田村氏の報告する石仏についての信憑性には問題があると聞かされていたが、ここまでデタラメな報告をされると憤りを通り越えて、それを信じた自分に苦笑する。今回の石仏巡り前半は、このたった一基の庚申塔で終わりとなってしまったが、それでもこれで栃木県の昭和庚申年塔調査も正しい数字に少しでも近づいたと、汗だらけになった体を近くの小川に流れる清流でさっぱりする。

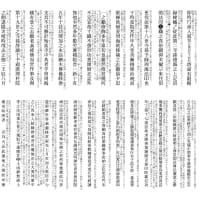

そんなこんなで、遅い昼食を風が吹き抜けて気持ちよい土手で取り、午後はどこへ行こうか思案する。そしてこれまで行こうと思いながら躊躇していた、上三川町大山地区の浄光寺さんと決める。その最大の目的は、常光寺さんにある板碑調査である。それは昭和五十年頃に服部清道先生が調査した、背丈ほどの栃木県では珍しく大きな正和年間の「時宗名号」という板碑二基である。その拓本を欲しかったが、現状では足場がないと取れないので諦め、その下にある小さな板碑三基を手拓する事にした。ついでに、境内にある石造物などを調査したので全てが終えたのは午後も三時を過ぎてしまった。この時点で、今日の石仏巡りは終了することに決定。暑さこそ昨日よりはましなものの、その分湿気は酷くて全身汗まみれで、腕や顔などは赤く腫れているような状態。早く帰ってシャワーを浴びたいのがこの時点での最大の目標となる。なにしろ、相変わらず私の車には冷房がないので窓を全開にして遠くもない宇都宮へ最短距離を取って帰宅する。勿論、車内に置いた手拓用紙を風で吹き飛ばされないよう気をつけながら…。

※さて、来週の石仏巡りは、よんどころない事情のためまたまたお休みとなります。ここの所、二週間に一度の石仏巡りとなってしまっていますが、年齢とこの暑さではそれくらいが丁度良いかなと思っています(笑)

特に今回の目的は、上三川町には「昭和五十五年庚申塔」がただ一基だけあると、かつて鹿沼市の田村某氏が東京の石川博司氏に報告していましたので、それを実見することにありました。実はこれ、以前にも探しに行ったのですが何としても見つけられずに退散した苦い思い出がある庚申塔なのです。

そこで今回は、田村氏が報告した「上三川町本郷上郷 戸舘」という所在地をより広く解釈して、その周辺地域への聞き込み調査から開始です。※元々、その所在地として「上三川町本郷」という「本郷」とは行政区域であって実際の地番名ではないので、次の「上郷」に的を絞りつつ「戸舘」という小字名を見つけることにあった。

ところがどっこい、あちこちと場所を変えて聞き込み調査をするも、そんな「戸舘」という地名など聞いたことがない。「あっちへ行ってから聞いてみな!」と、どこへ行っても言われるばかりで、ついに上郷に隣接する蓼沼地区まで侵入しての聞き込みとなったが、依然として全く手懸かり無し。やはり今回もお手上げかと諦めかけたところ、西蓼沼の日吉神社境内に地区の皆さんがお祭り法被を着て多数集まっている。急いで駆け込み、事情を話すも結果は同じであったが、私が庚申の話を持ち込んだ事から皆さんで勝手に庚申の話になり、「何でも最近、あそこでは長年続いていた庚申講もついに中止になったらしい」「持っていた掛け軸やら何やら、止めるために足尾の庚申山まで納めに行ったらしい」という話しになる。少しばかり気になったので、その話の続きを聞けば、前回の庚申年頃にも石塔を建てたほどの熱心な地区だったという。これぞ、私の求めていた昭和庚申年塔!。早速、そのおおよその地区を教えて貰ってすっ飛んでいったことを言うまでもない。その地区とは「上三川町上郷 三間在家」の「登上(トカミ)」地区。その地区へ入ってから、農家を訪ねて聞けばたちどころに所在地が判明。それは、三間在家地区のお稲荷から鬼怒川の土手に向かい、そこに植えてある大きな桜の木の下だった。そして喜び勇んで駆け寄れば、そこにあったのは田村氏の報告した「昭和五十五年十一月二十五日」紀年銘ではなく、「昭和五十四年十一月二十五日」と、昭和庚申年塔にはならぬ一年前の紀年銘だった。

以前から、田村氏の報告する石仏についての信憑性には問題があると聞かされていたが、ここまでデタラメな報告をされると憤りを通り越えて、それを信じた自分に苦笑する。今回の石仏巡り前半は、このたった一基の庚申塔で終わりとなってしまったが、それでもこれで栃木県の昭和庚申年塔調査も正しい数字に少しでも近づいたと、汗だらけになった体を近くの小川に流れる清流でさっぱりする。

そんなこんなで、遅い昼食を風が吹き抜けて気持ちよい土手で取り、午後はどこへ行こうか思案する。そしてこれまで行こうと思いながら躊躇していた、上三川町大山地区の浄光寺さんと決める。その最大の目的は、常光寺さんにある板碑調査である。それは昭和五十年頃に服部清道先生が調査した、背丈ほどの栃木県では珍しく大きな正和年間の「時宗名号」という板碑二基である。その拓本を欲しかったが、現状では足場がないと取れないので諦め、その下にある小さな板碑三基を手拓する事にした。ついでに、境内にある石造物などを調査したので全てが終えたのは午後も三時を過ぎてしまった。この時点で、今日の石仏巡りは終了することに決定。暑さこそ昨日よりはましなものの、その分湿気は酷くて全身汗まみれで、腕や顔などは赤く腫れているような状態。早く帰ってシャワーを浴びたいのがこの時点での最大の目標となる。なにしろ、相変わらず私の車には冷房がないので窓を全開にして遠くもない宇都宮へ最短距離を取って帰宅する。勿論、車内に置いた手拓用紙を風で吹き飛ばされないよう気をつけながら…。

※さて、来週の石仏巡りは、よんどころない事情のためまたまたお休みとなります。ここの所、二週間に一度の石仏巡りとなってしまっていますが、年齢とこの暑さではそれくらいが丁度良いかなと思っています(笑)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます