先週金曜日、霧降高原でニッコウキスゲの群落を見てから高尾の自宅へ向かいました。当初は国道119号から宇都宮で国道4号バイバスに乗り五霞ICまで南下して圏央道で戻る予定でした。しかし、いつも同じコースで少し飽きてきたので、別ルートを検討。奥日光から金精峠を越えて片品村、沼田経由で関越自動車道で戻るルートが思いつきますが、ちょっと時間がかかりそう。そこで、今まで利用したことのない足尾から大間々へ抜ける国道122号を利用してみることにしました。このルートは大正解。予想以上に快適で常時60~80km/hで走行、信号もほとんどありません。途中、足尾の街や草木湖など見所がありますが今回はパスします。その代わり、信号待ちでググって出てきた桐生市の山上の多重塔に立ち寄ることにしました。北関東自動車道の伊勢崎ICへ向かう途中に位置します。

桐生といえば、当日全国最高の40.4℃を観測したことを後で知りました。そして伊勢崎は全国2位の40.3℃。狙って訪れたわけではありませんが、20℃以下の霧降高原、22~23℃の日光から下ってくると、完全に別世界でした。窓から吹き込む風は熱風です。

目的の山上の多宝塔は、雄大な赤城山を目の前に見る丘の上に佇んでいました。確かに山の上です。しかし、周りには何もありません。

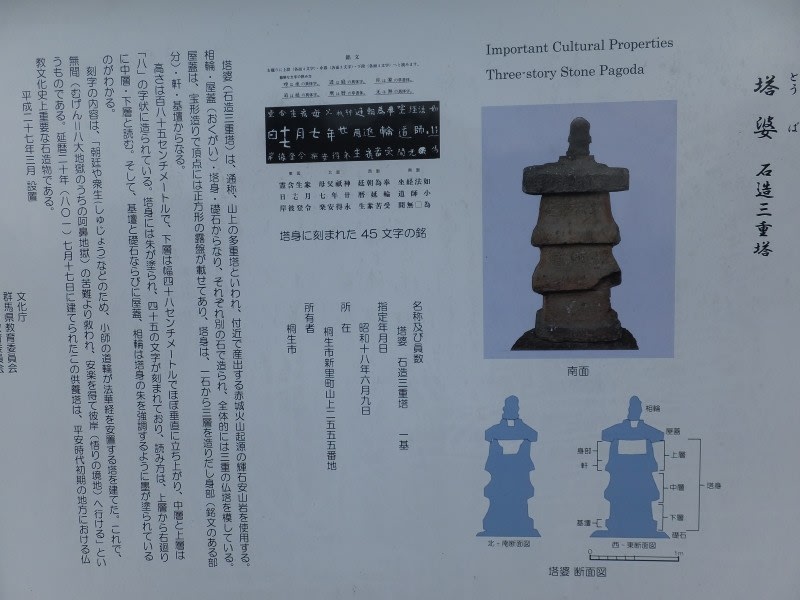

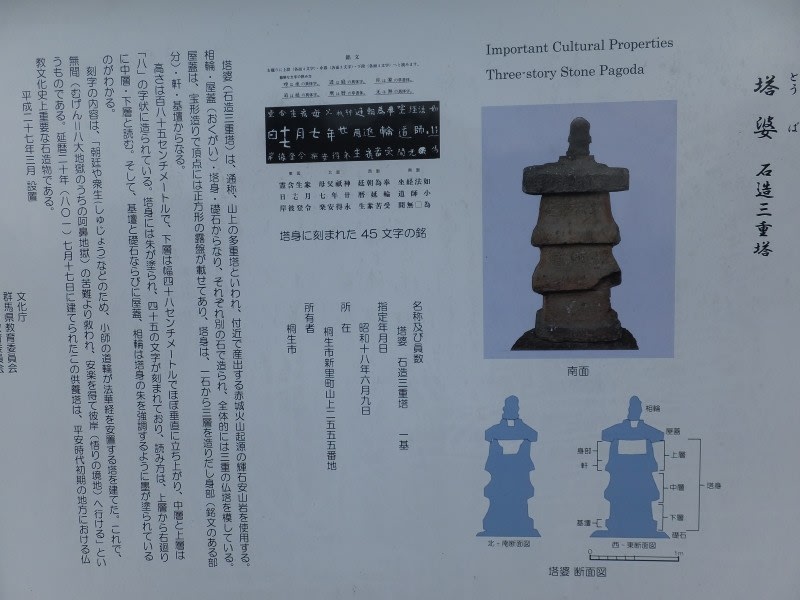

説明によると、この塔婆(石造三重塔)は通称、山上の多重塔と呼ばれ、国指定重要文化財です。平安時代初期の延暦20年に僧の道輪によって建てられた供養塔です。塔には安楽と平和を願う45の文字が刻まれ、当時の仏教文化を知る上で大変貴重な遺産となっています。桐生市のHPから説明文を引用します。

通称、山上の多重塔は、形式上では塔婆・石造三層塔といわれます。塔身の三層の部分は一石で造りだされています。高さは1.85メートルで、下層は幅48センチメートルで垂直に立ち上がり、中層と上層は「八」の字状に造られています。それぞれの塔身には朱が塗られ、45 の文字が刻まれています。読み方は、上層から右廻りに中層・下層と読みます。そして、基壇と基礎ならびに笠石は塔身の朱を強調するように墨が塗られているのがわかります。

刻字の内容は、「朝廷や衆生(しゅじょう)などのため、小師の道輪が法華経を安置する塔を建てた。これで、無間(むげん)(八大地獄のうちの阿鼻地獄)の苦難より救われ、安楽を得て彼岸(悟りの境地)へ行ける」というものです。延暦20年(801)7月17日に建てられたこの供養塔は、平安時代初期の地方における仏教文化史上、重要な石造物のため全国的に知られています。(引用終わり)

平安時代の石塔は立派な施設の中にあり風雨から守られています。長い間、冬場の赤城おろしにさらされてきたのでしょう。風化してほとんどの文字は読めません。西側の中段には、右から輪、延、暦と刻まれているそうです。輪は何となくわかります。

北側の上段は、神、祇、父、母の4文字、中段は甘、年、七。上段の母も読めます。

南面の上、中段をズーム。中段の小、師、道はそれらしく読み取れました。

石造三重塔の外(東側)にも石像がたっています。

もう一度全景を撮影。

赤城山の全景。左から、荒山、地蔵岳、駒ヶ岳、黒檜山でしょうか。。。

地蔵岳から黒檜山をズームします。

続いて、石造多宝塔へ向かう途中に道を間違って訪れた常広寺を紹介しておきます。多宝塔から1kmほど離れた場所の山上城跡公園の麓にあります。

常広寺の山門

江戸の地名名づけの里と刻まれた石柱、山上郷右衛門ゆかりの寺と彫られた石碑。いずれも新しそうです。説明が無いので経緯はよくわかりませんが、江戸の地名名づけの里の詳細を知りたいところです。ネット情報によると、江戸黎明期に江戸に行った常広寺の和尚が請われて江戸各地の名前を付けたとか???

常広寺の正式名は曹洞宗赤城山天正院常廣寺。開山時期は、焼失により定かではなく、山上城の廃城後と考えられています。院号が天正であることから安土・桃山時代と推定されています。

ん? 山門の先のこれは何?

山門をくぐり、左手に弁財天堂があります。桐生市の市指定重要文化財となっています。桐生市のHPによると、弁財天堂は七尺(約2.1メートル)方一間造りで、向拝柱につく木鼻や紅梁の上の欄間には、精巧な彫刻が施されています。天井には流麗な弁財天の天井絵があります。そして堂宇には狩野派の流れをくむといわれる法橋永春による雲龍の図が描かれています。そして弁財天堂の左奥の石灯籠は奇妙な形をしています。

なかなか見ごたえある彫刻です。歴史を感じます。弁財天の天井絵は残念ながら見ることができません。

山門の先の右側には鐘楼。こちらは比較的新しそうです。

本堂前にやってきました。左側には石柱と獅子の像

こちらは七福神の石板

本堂右手には、蓮華葉に座った一葉観世音菩薩、仏様?の頭、そして道元禅師の像が並んでいました。

本堂の裏手は工事中でしたが、ちらっと拝見します。

本堂から続く本殿。その手前には本堂から八雲大龍神にかけて龍神橋が渡されていました。

帰りに山上城跡公園の本丸跡広場を訪れてみました。(おしまい)