昨年9月に始まった新聞の連載、五木寛之著「小説 親鸞」。

今年の8月31日、354回をもって、その前半を終了した。

ブログの世界での話題沸騰もあり、我も試みんとて新聞切り抜きを始めた。

ついに毎日くせになり、切り抜きを貯め込む羽目となり分厚く段ボールに重なった。

思い切って我流製本してみることにした。幸い私の周りには器用この上ない手作り製本の先輩がおられる。行き詰まったらそこへ駆け込めばなんとかなるだろう…みたいな他力本願もあって、何はともあれスタートした。

1~150回までと、151~最終回までとでは紙面の大きさが異なっている。前半が2㎝長い。これで前・後半の仕分けは必然的に決まった。

相手は新聞紙である。紙腰が弱い、紙質は落ちる。これでもかつては紙の製品チェックのプロである。

なんとか新聞紙のご機嫌を取りながら、分厚い背中に糊付けから始まり、しっかり固めて表紙作り。ただの1枚も抜け落ちることはない。糊が効いている。

あーでもない・こーでもない…。久しぶりに本気になって試行錯誤の繰り返し。

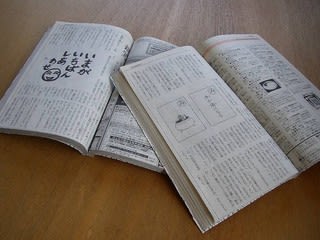

出来た。ついに出来た。前編後編の2冊。われながら見事な仕上がり…と言うことにしよう。製本の先輩からも取り敢えずOKをもらった。

世界にこれしかない小説親鸞のオリジナル製本。やりゃー出来るじゃん!!

これにヒントを得て、次なる目標は…。

いつの日にか、自分で書きためた物が、この手で製本できれば大儲け。

比叡のお山や、京都六角堂、さらには吉水草庵を舞台に、修行・苦行を積んだ親鸞若き日の物語りだけに、yattaro-もこれを機会にもっともっと修行を積まなければ……。 手遅れなどと言わないでね~~。

( 写真: この手で作り上げたオリジナル製本「小説 親鸞」上下巻 )

今年の8月31日、354回をもって、その前半を終了した。

ブログの世界での話題沸騰もあり、我も試みんとて新聞切り抜きを始めた。

ついに毎日くせになり、切り抜きを貯め込む羽目となり分厚く段ボールに重なった。

思い切って我流製本してみることにした。幸い私の周りには器用この上ない手作り製本の先輩がおられる。行き詰まったらそこへ駆け込めばなんとかなるだろう…みたいな他力本願もあって、何はともあれスタートした。

1~150回までと、151~最終回までとでは紙面の大きさが異なっている。前半が2㎝長い。これで前・後半の仕分けは必然的に決まった。

相手は新聞紙である。紙腰が弱い、紙質は落ちる。これでもかつては紙の製品チェックのプロである。

なんとか新聞紙のご機嫌を取りながら、分厚い背中に糊付けから始まり、しっかり固めて表紙作り。ただの1枚も抜け落ちることはない。糊が効いている。

あーでもない・こーでもない…。久しぶりに本気になって試行錯誤の繰り返し。

出来た。ついに出来た。前編後編の2冊。われながら見事な仕上がり…と言うことにしよう。製本の先輩からも取り敢えずOKをもらった。

世界にこれしかない小説親鸞のオリジナル製本。やりゃー出来るじゃん!!

これにヒントを得て、次なる目標は…。

いつの日にか、自分で書きためた物が、この手で製本できれば大儲け。

比叡のお山や、京都六角堂、さらには吉水草庵を舞台に、修行・苦行を積んだ親鸞若き日の物語りだけに、yattaro-もこれを機会にもっともっと修行を積まなければ……。 手遅れなどと言わないでね~~。

( 写真: この手で作り上げたオリジナル製本「小説 親鸞」上下巻 )