どこに行っても桜が満開!!日本中の各地からさくら便りが届いています。

これは家の前のさくらを仰ぎ見たもの

百花繚乱の中、体調を崩して悪い咳が止まらず、憂鬱な気分が続いています。

「そろそろ歳を自覚して、暮らしをペースダウンしたほうがいいよ」とか

「あちこち出かけるのは少なくして、その分晴耕雨読だね」なんていわれると

「そうね」と言いながらも、内心「そんなのムリ」と思うのです。

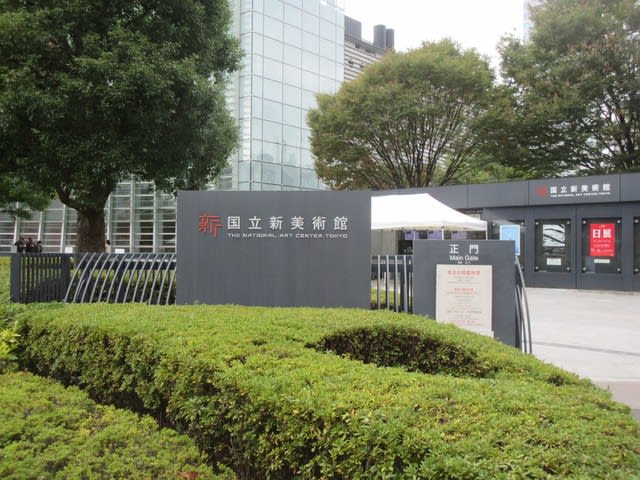

ところで、先日、静岡県立美術館で行われていた毎日書道展系の展覧会に行ってきました。

静岡では珍しい感じの、現代書道展 を興味深く拝見しました。

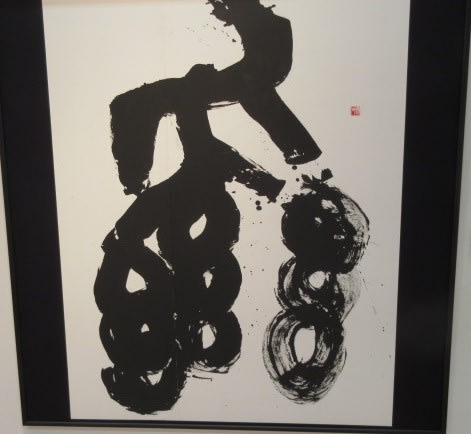

「百花争鳴」

(写真は、会場の作品の一部です、撮影はOKでしたので)

写真の「百花争鳴」は、普通の筆では書けないような線と面を使った斬新な書でした。

題名から、ふと花が咲き乱れている様を表したのかな、と思ったのです。

でも、釈文を読むと「多くの学者が自由に自説を発表し論争すること」とありました。

*

花の季節によく目にする「百花繚乱」も、いろいろな花が咲き乱れること、

転じて秀れた人物が多く出て優れた業績が一時にたくさん現れることを言いますから、

「百家」を「百花」に託したもので、

「百家争鳴」多くの人が自由に論争すること「百花争鳴」としたものと納得したのです。

*

その時、ふと思ったのです。

「現代書道って、古来からの文字文化の伝統を離れて、どこに向かって行くのかしら?

「現代」書道と従来の書道との基準の違いって何かしら?」と。

会場の会員の方にそうお聞きしたら

「 墨の線の動きと変化を紙の上に描いたものなら、文字でなくても現代書道の仲間です。

知的造形芸術の一環をなすもの、それが現代書道なんです」とのこと。

*

そうか、何でもありなんだ!

一般の理解を超えた不確かなものの中にある「確かさ」というか「新しさ」

その中にある「未知の可能性 」を追及しているんだろうな! と妙に納得。

*

実は、不確かさの中の「確かさ」を模索しているのは、私自身でもあるのです。