ぶり返す秋雨の中 急ぎ買う 釣舟草が 値引きされたよ

■

【環境工学分科論】

【バイオ燃料実用化】

アサヒビールの「食の基盤技術研究所」は、バイオエタ

ノールの製造などで需要が高まっている酵素「セルラー

ゼ」を、従来の数十分の一程度の低コストで生産する技

術を世界で初めて開発したという。「セルラーゼ」は、

稲わらや麦わらなど未利用資源に含まれるセルロースを

糖に分解する酵素。食品加工分野やエネルギー分野など

で用途拡大が期待されているが、コストが高いことが課

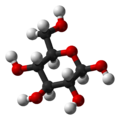

題となっていた。 β-1,4-グルカン

β-1,4-グルカン

同研究所は、酵素の培地として、一般的なブドウ糖や乳

糖などではなく、使用済みのOA用紙や新聞紙、ダンボー

ルなどの古紙を活用。硫酸アンモニウムと水を加えた培

地に、カビの一種を投入し、「セルラーゼ」を多量に培

養することに成功した。廃棄物である古紙を利用し、低

コストで酵素「セルラーゼ」の生産ができる技術として、

バイオエタノール製造での実用化をめざす(2009/09/25)。

■

特許: P4083194「液体麹の製造方法」

図 明らかとなった原生生物細胞内共生TG1細菌の役割

■

また、月桂冠の「バイオエタノールの製造方法」による

と、非食用炭素源の籾殻や稲ワラ、間伐材等のセルロー

ス系廃バイオマスは、廃棄又は焼却されている。セルロ

ースは多数のグルコース分子がβ-グルコシド結合によ

り直鎖状に重合した天然高分子である。セルロースは化

学的に非常に強固な構造で分解が困難で、セルロースや

ヘミセルロースを含むバイオマスに対して酸処理や超臨

界処理を施し、発酵微生物が資化できるグルコースにま

で原料処理をおこなう手法も考案されているがこれらは

強酸あるいは高温・高圧を必要とするなど、設備面への

過負荷や高エネルギーコストが問題点とされている。 超米ウコン/月桂冠

超米ウコン/月桂冠

一方、セルロースやヘミセルロースなどを本来資化でき

ない発酵微生物に対して、分子生物学的手法を用いて機

能改変を施し、非食料炭素源からの直接エタノール発酵

を目指した研究が行われているが、未だ、実験室での研

究レベルを脱してはいない。高濃度の結晶性セルロース

可溶化して高濃度のバイオエタノールを生産は、(1)

結晶性セルロース(反応物中結晶性セルロース濃度:10

~20%(w/v))を反応温度:250~370℃、反応圧

力:30~40MPa、かつ反応時間:1~2秒でで亜

臨界水処理し、(2)生成セルラーゼを表層に配置した

酵母で加水分解と発酵をさせるというものである。

特許: P2009-183249/月桂冠

これらの技術新聞の凄いところは、わたし(たち)が意

識的に推進している」の新石器時代×新弥生時代(バイ

オミミックリ)の「農工融合」の地球環境推進の1つで

あるバイオアルコール製造の実用化の可能性見せたこと

である。また、セルラーゼ(加水分解酵素)を体内生産

するシロアリなどの原生生物細胞内共生TG1細菌のゲノム

解析が完了しており、材木を放り込めば高濃度のバイオ

アルコールが出来るという夢の実現にまた近づいたとい

う思いである。

■

【加速する太陽電池普及】

民間調査会社の富士経済は、太陽電池や二次電池、燃料

電池、LEDの製造装置の世界市場を調査した結果を発表。

レポート予測では、2015年に最も大きい市場は太陽電池

製造装置市場で、2008年比2.4倍の1兆4,090億円、最も

拡大する市場は燃料電池製造装置市場で2008年比11.7倍

の3,156億円。二次電池製造装置市場は2,516億円、LED製

造装置市場は1,711億円とともに2008年比2.4倍(「2015

年製造装置世界市場を予測、太陽電池は2.4倍、燃料電池

は11.7倍」2009/09/30)。

■

中でも主要デバイスとして、薄膜シリコン太陽電池製造

装置は2015年に2008年比6.7倍の4,594億円、PEFC(固体

高分子形燃料電池)製造装置は同11.6 倍の1,702 億円、

リチウムイオン二次電池製造装置は同2.5倍の2,059 億円

になると予測しているという。

太陽電池分野は、結晶シリコン型、薄膜シリコン型、CI

(G)S型、有機薄膜型の製造装置を対象に調査。結晶シ

リコン型と薄膜シリコン型の設備投資が積極的で、結晶

シリコン型では、メーカー各社が2010年に2008年度比2~

3倍程度の設備増強の見込み、薄膜シリコン型では今後、

前年比1.5~2倍の設備投資が継続されると予測されてい

る。CI(G)S型は拡大する市場に合わせて設備投資が増

加し、技術革新に伴い急速な市場拡大が見込まれるとし

ている。有機薄膜型は、現状研究段階であるため、本格

的な量産化が始まるのは2015年以降とみている。

■

ところで、ソーラーパネルとは光電変換素子を組み込ん

だものだが「ネオコンバーテック」(「贋アカシアと虹

と共に」)から言えば、「農工融合」の典型的な製品。

勿論、ウェアラブルという概念にも展開するが、ここは

オーソドキシーに建屋の屋根機能の、或いは壁機能の高

次化の展開に触れたい。世界的な政治経済の幻想的基軸

としての「先端技術本位制」は『デジタル革命』の第5

則(「柘植にダウンサイジング」)の範疇に入る。屋根

を葺くとは雨よけと光電変換機能の一体化を意味する。

このことを拡張すると、多階構造の最上部は光電変換層

(その意味ではシリコン半導体だけでなく、植物培養層

でもいい)とすれば、その階下は居住(消費)空間若し

くは生産空間になる。このでは農産物、工業製品、各種

サービスを生産することになる。そのように考えれば、

土地利用面積は幾何数的に倍増する。故に、このような

土地利用政策を推進するに当たっては、巨額の投資を必

要とする建屋構造物の費用を政府・自治体は無利子(+

手数料)で貸し出しする制度も検討すべきだと考える。

■

釣船草、吊舟草(学名 Impatiens textorii )は、ツリフネ

ソウ科ツリフネソウ属に分類される一年生草本植物。

ムラサキツリフネ(紫釣船)とも呼ばれる。日本では

北海道・本州・四国・九州の低山から山地にかけて分

布し、水辺などのやや湿った薄暗い場所に自生する。

花期は夏から秋(山地では 8月頃から、低地では 9〜10

月)。茎の先端部から細長い花序が伸び、そこに赤紫色

で 3〜4cm ほどの横長の花が釣り下がるように多数咲く。

9月の反動で雨の日が続く。ジム帰り近くで花を買って

レジに行くと定価の半値でいいという。なんか得した気

持で帰り早速鉢植えに。そんな小さな幸せを歌う。大き

く深い花がたくさん咲くので、主にマルハナバチなど大

型のハナバチや、ツリアブ類などが好んで集まり、花粉

を媒介する。種子が熟すと、ホウセンカなどと同様に弾

けて飛び散るように拡がる。船をつった形の花咲かす「

ツリフネソウ」。花言葉は「安楽」。

■

民主党政権が早くももたついている。「ムダ削減」の精

査を押し付け合つている。理解できないのは内部で確認

できていない情報がばらけて出てくるのは何とも格好の

悪い。各省庁からの外部報道については、何らかの官邸

の内部規律があってしかるべきだと思うが如何に。次に

このまま緊縮財政政策を続けては。収縮を止めないと日

本経済は干上がってしまうとこれまた老婆心がもたげる。

サモアに続きスマトラ沖で大地震が発生した。一刻も早

く復旧出来るように祈るとともに、国際機構レベルの地

震対策ユニットを常設すべきだと思う。環太平洋火山帯

に連鎖する可能性? 専門家は否定するが、人智を超え

たところで因果律が存在しているのではと杞憂の過剰反

応か ^^;。

■