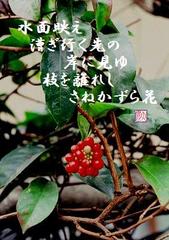

水面映え 漕ぎ行く先の岸に見ゆ 枝を離れし さねかずら花

■

予算の第一次概要が決まった。その額の多さと歳入の逓

減のバランスの上で民主党党首の発言が揺れ動いている。

「これから精査に入る」のひとことで済むはずなのに、

多言過ぎる。これに対し橋下大阪府知事が「民間の平均

賃金を上回る公務員賃金を削減しろ」と提言した。正論

だ。もう少し付け加えるなら「国会議員数と暫定的給料

削減」に数パーセントと記入すべきだろう。

■ National Policy Unit

National Policy Unit

因みに、民間と公務員の所得格差を比較すると民間の平

均を450万円、公務員(357万人)を680万円(約1.5倍)と

すると、82兆円/年の格差となる。これを国民に均等に

還元すると大凡、68万円/人となる。大雑把がこれは民

間人1,820万人の雇用拡大に振り向けられる。橋下知事の

言いたいことを咀嚼すると、この様に反社会的(反レー

ニン的)な日本の実態が浮き上がってくる。

※ 国家公務員数

※ 地方公務員数

※ 所得格差

■ 国家戦略局

国家戦略局

それから、もうひとつ気になることがある。政府の社会

保障領域への対応速度。今回のリーマンショックの市場

と政府の失敗に対する緩衝にもなるはずだった劣化した

社会保障の再構築だ。新インフル対策は、国家戦略室に

移し対応、厚労大臣は年金問題に専任出来るようにしな

がら、憲法25条番号制(『紅葉葵と通貨バスケット』)

と、日本型社会保障構築準備を国家戦略室でユニット(

『白薔薇と機動的対策部隊』)を形成することだ。

■ The Beatles - Money

The Beatles - Money

■ 電子マネー

電子マネー

丁度、15年前「電子マネー制度導入」の調査をする機

会があった。電子マネーは、貨幣経済が実質的に貨幣と

いう物品によってやり取りされていた所を、電子的なデ

ータによって決算する手法である。その意味では電子的

な電信で実質市場経済が動いている状態も一種の貨幣の

電子マネー化といえるが、一般に電子マネーという場合

は、この決済手段を末端の小売レベルにまで推し進めた

状態を指す(『萱と連帯と孤立』)。

■

15年経てどうかと問われれば、現金不決済がなくなる

ことの利便性増とポイント収集(決済促進の潤滑油)の

2つだが、後者について限界があり(必然性として見切

っている)、前者は安心保障とシステム(ビジネルモデ

ル)のスリム化に関心がある。実際、カードばかり増え

面倒でカードレス化が最大のテーマ(『デジタル革命』

の第5則)だ。

■

仮想マネー型(プリペイド型とポストペイ型)と非接触

型の2方式あるが、特に欧米では、クレカやデビット決

済が普及しているので、日本のような形態の電子マネー

が普及する余地が無い。また、日本の電子マネーが「ガ

ラパゴス化」してるのも他国への普及を閉ざす。カード

が増える原因や背景は、下記の理由による。

(1)顧客(会員)の個人情報の取得(付則情報)

(2)決済経費の軽減

(3)相互運用への抵抗(ex、競合、業界、技術事情)

ネッワーク犯罪(不正アクセス)というセキュリティ(

安心保障)の完備(フィッシング詐欺やファーミングな

どの犯罪防止の整備)や、地域通貨などのドメスティク

運用も期待されている(これを「地方分権カード」と呼

び、行政サービスとの相互運用を絡めて考えれば、面白

いサービスが開発されるかもしれない)。

■

![]() ABBA money

ABBA money

■

サネカズラ(実葛、学名:Kadsura japonica)はマツブサ

科の常緑つる性木本。ビナンカズラ(美男葛)ともいう

が、これは昔つるから粘液をとって整髪料に使った。盆

栽もされる。関東地方以西、西日本から中国南部までの

照葉樹林によく見られる。葉は長さ数cmでつやがあり互

生。ふつう雌雄異株で、8 月頃開く花は径 1cm ほど、10 枚

前後の白い花被に包まれ、中央におしべ、めしべがそれ

ぞれ多数らせん状に集まる。

■

名にし負はば 逢坂山のさねかづら 人に知られで くるよしもがな

藤原定方/『後撰和歌集』

雌花の花床は結実とともにふくらみ、キイチゴを大きく

したような丸い集合果をつくって冬に赤く熟しよく目立

つ。果実を漢方薬の五味子の代わりに使うこともある。

昨夜から、息子の友達が宿泊で遊びに来るというので、

細かい準備の末、長浜のホテルで泊まり、竹生島まで行

くと聞き、歌を書く。いつの時代も蒼き時代は一期一会

の感性で生きている。そんなことを表現したかった。短

歌では「さ寝」の掛詞として使われる。モクレン科の低

木である「サネカズラ」。花言葉は「再会」。

■

【お勧め一冊】

「成功の反復に意味はない。その「安定志向」が会社を

滅ぼす!」。三年ぶりに社長に復帰した柳井氏が目にし

たのは、かつてのベンチャースピリッツを忘れ、大企業

病に冒された社内の現状だった-ユニクロは、この「最

大の危機」にいかに対峙し、世界一を目指す組織を作り

上げていったのか? 経営トップが明かす悪戦苦闘の記

録。前著『一勝九敗』から六年、待望の最新経営論!

■

顧客を満足させ続けることを徹底的に追及し、現場、現

物、現実にこだわり、大きな目標を持ち、常識にとらわ

れず、リーダーが全社員が努力し続けるよう鼓舞する。

これが、ユニクロだと。

■