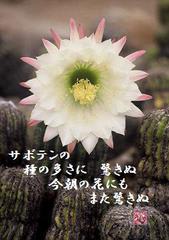

サボテンの 種の多さに 驚きぬ 今朝の花にも また驚きぬ

■

あしたの会

あしたの会

八ッ場ダム建設中止の動向を見て、「これが政治なんだ

なぁ~」と。国家官僚としては大型建設をこなすほど楽

なものはない。ゼネコンに丸投げ、ゼネコンは系列、下

請けに丸投げ。調整は地元議員先生や顔役にお任せ。揉

めそうな場合は、派閥の長におまかせ。官僚は元官僚と

して関連団体に天下りと渡り(この高度成長期の日本型

ケイジアンの構図は、戦前の軍・顔・官と同じ、「やり

はじたらやめられない」)。新政権は熟れていないから、

<撤収特別予算>が準備できていないのは可愛そうな気が

するが(※利水若しくは、治水に特化縮小するのかの選

択肢は検討してみてはどうか)。

■

6世紀後半に南蛮人が日本に持ち込まれたのが初めとさ

れる。彼らが「ウチワサボテン」の樹液をシャボン(石

けん)としてつかっていたため「しゃぼてん」と呼ばれ

るようになったとする説が有力。花も美しい「サボテン

」。花言葉は「風刺」「恩情」

■

「ユダヤ人ってなんなの」と唐突に夕食後彼女が尋ねる。

どうして、それほどまでにイスラエルにこだわるのか理

解できなくはないが、昔、領土だったから二千年経って

武力で建国するなんて、余りにも、学習能力がないので

はないのかと思ってしまう。

■ Bruno Bauer

Bruno Bauer

バウアーは、政治的解放を人間的解放を混同してい

る。キリスト教国家のみを批判し、国家そのものを

批判していない。真の解放とは、そのような市民と

公民との対立そのものの解消、すなわちキリスト教

国家批判ではなく、国家一般、国家そのものへの批

判こそが、なされるべきである。

カール・マルクス「ユダヤ人問題」

宗教は悩めるもののため息であり、心なき世界の心

情であるとともに、精神なき状態の精神である。そ

れは民衆の阿片である。民衆の幻想的幸福である宗

教を廃棄することは、民衆の現実的幸福を要求する

ことである。民衆の状態についての幻想を放棄せよ

と要求することは、幻想を必要とするような状態を

放棄せよという要求することである。

同著「ヘーゲル法哲学批判序説」

と、ここでは、ユダヤ人のマルクスのお復習いだが宗教、

国家、貨幣という幻想の廃絶の実現がいかに困難かをマ

ルクスは炙り出す役割をはたしている。

■ Judaism, Zionism and Anti-Zionism

Judaism, Zionism and Anti-Zionism

理性と知性を欠いた議論、記事はここでは退席いただく

として、ヤコブ・ラブキン(モントリオール大学教授)

の「ユダヤ人と旧ソ連の記憶―文学・宗教の交差―」の

講演を考察し以下にまとめる。

■ Yakov M Rabkin

Yakov M Rabkin

第二神殿時代以降のユダヤ人のアイデンティティ構築の

歴史を概観し、18世紀の欧州に端を発する啓蒙主義思想

の影響を受けたロシアこそが、民族的定義に依る「無神

論者としてのユダヤ人」という新たな自己理解の創出地

であったことを社会史的観点から浮き彫りにした。![]()

ラビ・ユダヤ教の理解によれば、ユダヤの信仰共同体を

担い支えているのは、専らトーラーとその教説である。

この自己理解は、ユダヤ教を土地や神殿などの地理上の

規定から解き放ち、他所へと移送可能な宗教とした点、

またトーラーとその教説にのみに基礎を置くことで政治

的野心を総じて放棄し、移住先の支配者と良好な関係を

結ぶことを可能にした点で、ディアスポラ以降、今日に

至るまで重要な意味を持っている。

■

キリスト教圏の欧州ではユダヤ人は長らく迫害の対象と

なってきたが、18世紀から19世紀初頭にかけて啓蒙主義

が台頭することで、その状況に大きな変化が生じる。信

仰の相違に依らない人間性と、その平等性を唱える啓蒙

思想の普及により、ユダヤ人にも他の国民と同等の市民

権が与えられた。それはまた宗教の世俗化をも惹起する

ものでもあり、ユダヤ教内部では改革派ユダヤ教などリ

ベラリズムの潮流を生み出した。

■

啓蒙専制君主エカテリーナ2世の即位により、ロシア帝

国にも啓蒙主義の潮流が波及し、一部ユダヤ人がユダヤ

教から離反し始めた。居住地選択の自由が認められてい

たドイツやフランスとは異なり、農奴制の影響が残存す

るロシア帝国では、多くの農奴と同様にユダヤ人はユダ

ヤ人居住区に留まらざるを得なかった。その結果、その

制限された地域の内部で、正統派ユダヤ教徒と世俗的ユ

ダヤ人との軋轢、緊張関係が他国では見られないほどに

高まってゆくこととなる。

■

その際、世俗的ユダヤ人は宗教的要素を退け、言語(イ

ディッシュ語)と土地(ユダヤ人居住区)という民族的

要素にアイデンティティの基礎を求めた。ここに民族的

自己規定に依拠した「無神論者としてのユダヤ人」が創

出されたのである。この無神論者のユダヤ人は、19世紀

末から始まるのシオニズム運動積極的な担い手となって

ゆく。

1881年のロシア皇帝暗殺を契機にポグロムがロシア全土

に波及し、ユダヤ人の間では「約束の地」に自民族の国

家を建立しようとの気運が高まるが、その初期シオニズ

ム運動の指導的役割を果たしたのは、ユダヤ人固有の領

土を獲得し、そこでユダヤ文化を開花させることを悲願

とする彼らであった。1920年代から30年代にかけてのソ

ビエト国内での宗教弾圧や第二次大戦後の苦境を経た結

果、無神論者のユダヤ人にとって、多大な労苦を負うこ

となく自民族の文化を保存、発展させることが可能とな

る安住の地はイスラエルのみとなる。

■

また同時に、イスラエルにおける彼らの文化構築への専

心は新たな抗争の火種ともなった。それは、かつてロシ

ア帝国のユダヤ人居住区で生じたものと同じであり、つ

まりは正統派ユダヤ教と無神論者のユダヤ人との抗争で

ある。この対立は今日のイスラエルにおいてもなお解決

を見ていない。

■

なるほどそういうことか。アジア専制主義的な後進性を

引き摺っているのかと腑に落とす。

GLOBE(091019) の「ユダヤ教徒がシオニズムに反発する

理由」(同著者)で、パレスチナの地にユダヤ人のホー

ムランド建設を目指す「シオニズム(Zionism)は、聖地エル

サレムに由来する。これは宗教イデオロギーでなく、政

治的イデオロギとして19世紀後半に欧州で誕生。戒律、

律法に従う人々の宗数的共同体のユダヤ人社会に欧州の

ナショナリズムを当てはめたものだ。独自言語 (ヘブラ

イ語)を持つ国民、民族として「ユダヤ人」(The Jews)を位

置づけた国民国家主義だとし以下の様に語る。

■

日本人が、お寺に参拝しなくても 「日本人」という民族的

アイデンティティーを持てるが、世俗化した東欧系ユダ

ヤ人は、シオニズムによって、民族的アイデンティティ

ーを持ち、欧州の反ユダヤ主義(a nti-Semitiszm )に対抗し

少数者の権利を主張できるようになった。イスラエルの

ある学者は「我々がこの土地を求める理由は単純だ。神

は存在しない。だが、神はこの土地を我々に約束したのだ

」と。この発言はシオニズムが非宗数的な政治的主張で

あることをよく示している。

■

20世紀のドイツ系ユダヤ人の政治思想家 ハンナ・アーレ

ント(1906~75 )は自身もシオニストだったが、シオニス

ト国家の樹立には否定的だった。彼女はイスラエルが建

国された 1948年の段階で、シオニスト国家を作れば、絶

え間ない紛争が続くと見ていた。昨年後、事態はまさに

その通りになっている。昨年暮れから今年初めにガザで

起きたスラエルの軍事行動は、彼女の見通した事態が現

実化したものなのだと述べる。

残念だが容量が尽きそうだ。この続きは明日にでも。

■