北海道の小樽へ観光旅行した際に、金融資料館がとても良かったので紹介したいと思います♪

この金融資料館は、東京駅や日本銀行本店など日本近代建築の礎を築いた辰野金吾らが設計し明治45年(1912年)7月25日に完成した日本銀行旧小樽支店の建物を活用して、平成15年(2003年)5月に開設されたもので、日本銀行の歴史や業務、金融の仕組みなどを分かりやすく解説して、金融や経済について理解を深めることができる資料館となっています♪

↑金融資料館

↑金融資料館の場所

主な展示物としては以下となります♪

(1)日本銀行のあゆみ

(2)よみがえる”北のウォール街”

(3)お札ギャラリー

(4)お札の発行に関する仕事

(5)物価の安定に関する仕事

(6)金融システムの安定に関する仕事

(7)これが金庫だ

特に(1)と(2)に感銘を受けたので、主にこれらについて紹介したいと思います♪

明治初期は、小樽は人口2000人あまりの小さな漁村だったようです♪

1869年(明治2年)に明治政府は開拓使を設置し、小樽は北海道開発とともに商業都市へと歩み始めたようです。

おそらく進出してきたロシアに対抗するためだと思います♪

また当時は小樽はニシン漁が盛んだったようですね♪

↑明治初期の小樽の説明

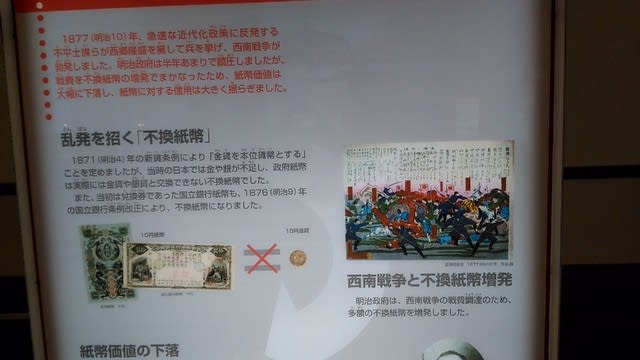

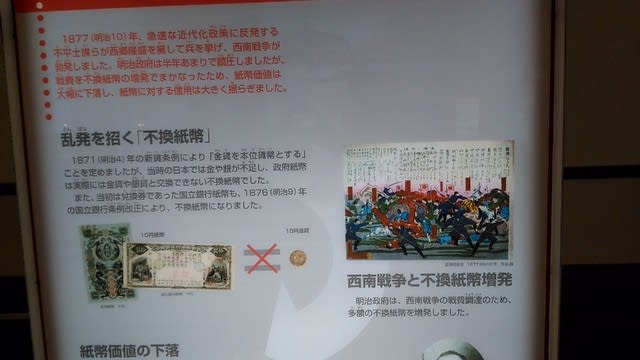

1877年(明治10年)に西南戦争が勃発しましたが、戦費を金貨や銀貨に交換できない不換紙幣の増発で賄ったために紙幣価値は大幅に下落し、米価は2倍に急騰したようです。

↑西南戦争等の説明

↑西南戦争後の紙幣流通高の推移や米価等

そんな中、1881年(明治14年)10月に松方正義が大蔵卿に就任し、日本銀行はその「松方財政」の中で誕生したようです。

そんな時代背景があったんですね。

具体的には松方正義は、西南戦争後の紙幣価値の下落は不換紙幣の過剰な発行が原因と考え、緊縮財政による剰余金で不換紙幣の整理を断行し、また中央銀行設立による兌換制度の確立を訴え、短期間のうちに日本銀行創立の準備を進め、1882年(明治15年)10月10日に日本銀行が開業したようです。

↑日本銀行開業の経緯等

ふぅ~ん!昔はそうだったんだ、戦争が起こってその後インフレになって、そしてそれを抑えるために緊縮財政をやって大変だったんだ~で、スルーしそうですが、これは現在の状況とつながるのではないでしょうか。

現在日本はアベノミクスで毎年80兆円ほど不換なお金を日本銀行が増発して国債等を買う量的金融緩和を行っており、逆にアメリカ等はそれをやめて正常化に向かいつつあるので、今後円安ドル高に向かい、輸入品が高くなるので日本はインフレになるのではないでしょうか。

そしてそれを抑えるためには緊縮財政や税率を上げる必要があり、国民生活は厳しくなるのではないでしょうか^_^;)

そんなことを考えてしまいました^_^;)

それから、主要国の金本位制移行時期の展示がありましたが、各国は足並みをそろえているんですね♪

大変興味深いと思います♪

↑主要国の金本位制移行時期の展示

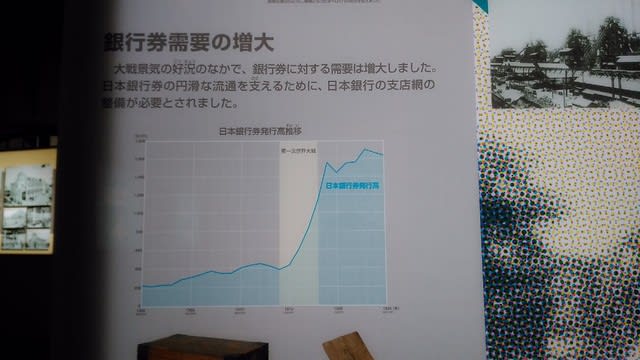

そして第一次世界大戦の頃は貿易高が約4倍にも上がっているのには驚きましたね♪

ヨーロッパ全土が戦争に巻き込まれるなか、欧州への軍需品をはじめとする輸出が増大した大戦景気ですね♪

大戦中は輸出高が輸入高を大幅に上回っているのが特筆ですね。

↑第一次世界大戦前後の貿易高推移

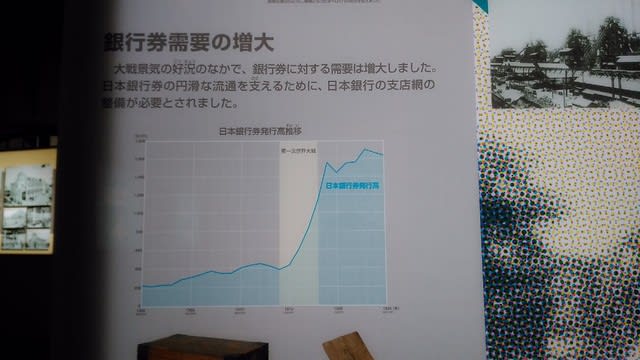

また、好景気の到来とともに日本銀行券に対する需要は増大し、円滑な流通を支えるために日本銀行の支店網の整備が必要になったとはナルホドです。

当時はATM等はないのですから、紙幣をそのまま各地に運ぶ必要があったようです。

↑第一時世界大戦頃の説明

↑日本銀行券発行高推移

↑当時新設された日本銀行の支店

それから、貿易港や北海道の金融拠点としての「小樽」の説明も興味深かったですね♪

小樽は1882年(明治15年)に手宮から幌内までの鉄道が全通すると、石炭・木材・農産物の移出港として北海道の陸海交通の要衝を占めるようになり、特に第一次世界大戦の大戦景気をきっかけに輸出が大幅に増加したようです♪

↑貿易港「小樽」の説明

そして小樽港の輸出先は、アジアやロシア(シベリア)が大きなウェイト(石炭・木材・農産物など)を占めていましたが、第一次世界大戦以降、ヨーロッパや北アメリカも大きな輸出先となり、特にヨーロッパへの主力輸出品がエンドウ豆だったとは驚きでしたね♪

後で調べてみましたが、ヨーロッパでは配給制が敷かれるなど食糧事情が悪化したためのようです。

また、当時からオーストラリアやアフリカにも輸出していたとは驚きですね。

↑小樽港の地域別輸出高

また、小樽港の輸出高は第一次世界大戦をきっかけとして急増し、函館や室蘭と比べてかなり増えて道内一だったようです。

↑道内主要港の輸出高

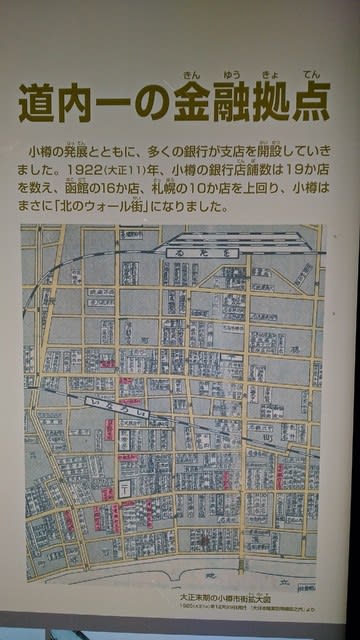

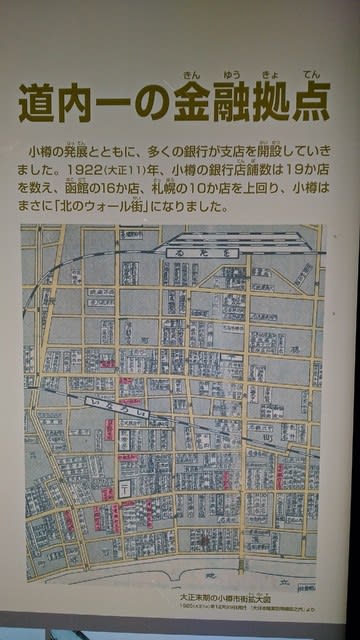

そのため、小樽は金融拠点としても発展し、銀行店舗数は19カ店を数え、函館の16カ店、札幌の10カ店を上回り、「北のウォール街」と呼ばれたようです♪

↑大正末期の小樽市街拡大図

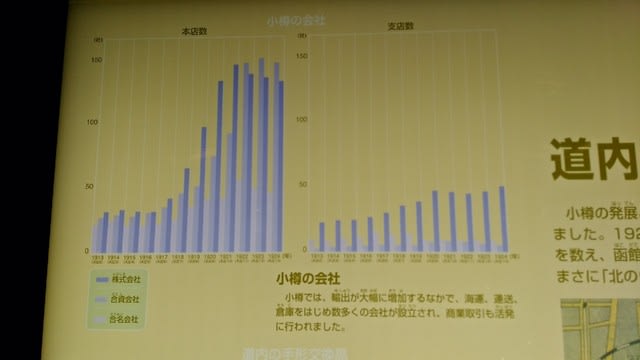

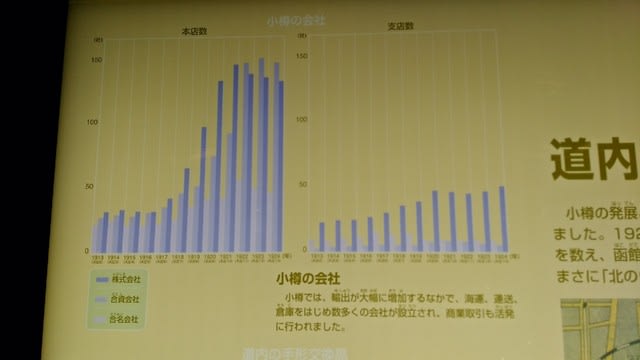

また小樽の会社数も激増したようです。

↑小樽の会社

↑道内の手形交換高

それから、1923年(大正12年)や1927年(昭和2年)等のモノの値段の比較もありましたね。

昭和2年には金融恐慌に伴いその日本銀行券の引き出しにあてるためその発行高が急激に増えたこともあります。

日本の人口も5758万人から6114万人と増えてもいますね。

↑1923年(大正12年)や1927年(昭和2年)等のモノの値段の比較

↑急増した日本銀行券

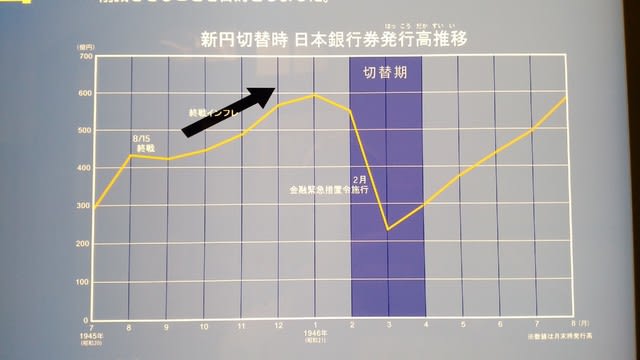

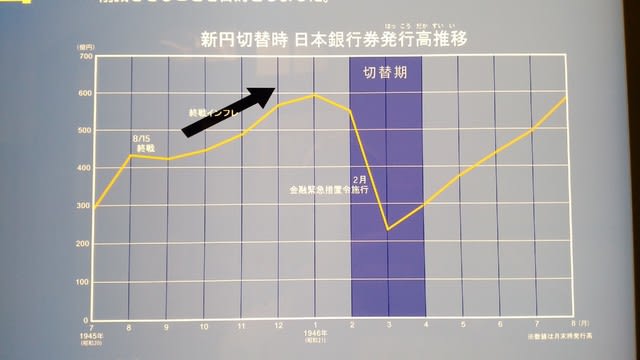

それから、新円切替の説明があり興味深かったですね。

第二次世界大戦後の終戦処理費として巨額の財政支出が行われ、急激なインフレーションが進行し、そのインフレを抑制するために「新円切替」という預金封鎖、つまり今まで持っていた紙幣の現金資産が国債同様ほぼ無価値となったようです。

日本銀行券の発行高が一時約1/3になったとは驚きですね。

現在の日本は毎年巨額の財政赤字を起こし、その額は約1000兆円にも達していると思いますが、今後もこのような混乱がないことを期待したいです。

↑新円切替時の発行高推移の説明

↑新円切替

小樽の金融資料館は、日本の金融の歴史や小樽の発展の歴史等について学べ、とてもオススメです!

お勧めなお話(2017年上半期)

<今日の独り言>

Twitterをご覧ください!フォローをよろしくお願いします。

この金融資料館は、東京駅や日本銀行本店など日本近代建築の礎を築いた辰野金吾らが設計し明治45年(1912年)7月25日に完成した日本銀行旧小樽支店の建物を活用して、平成15年(2003年)5月に開設されたもので、日本銀行の歴史や業務、金融の仕組みなどを分かりやすく解説して、金融や経済について理解を深めることができる資料館となっています♪

↑金融資料館

↑金融資料館の場所

主な展示物としては以下となります♪

(1)日本銀行のあゆみ

(2)よみがえる”北のウォール街”

(3)お札ギャラリー

(4)お札の発行に関する仕事

(5)物価の安定に関する仕事

(6)金融システムの安定に関する仕事

(7)これが金庫だ

特に(1)と(2)に感銘を受けたので、主にこれらについて紹介したいと思います♪

明治初期は、小樽は人口2000人あまりの小さな漁村だったようです♪

1869年(明治2年)に明治政府は開拓使を設置し、小樽は北海道開発とともに商業都市へと歩み始めたようです。

おそらく進出してきたロシアに対抗するためだと思います♪

また当時は小樽はニシン漁が盛んだったようですね♪

↑明治初期の小樽の説明

1877年(明治10年)に西南戦争が勃発しましたが、戦費を金貨や銀貨に交換できない不換紙幣の増発で賄ったために紙幣価値は大幅に下落し、米価は2倍に急騰したようです。

↑西南戦争等の説明

↑西南戦争後の紙幣流通高の推移や米価等

そんな中、1881年(明治14年)10月に松方正義が大蔵卿に就任し、日本銀行はその「松方財政」の中で誕生したようです。

そんな時代背景があったんですね。

具体的には松方正義は、西南戦争後の紙幣価値の下落は不換紙幣の過剰な発行が原因と考え、緊縮財政による剰余金で不換紙幣の整理を断行し、また中央銀行設立による兌換制度の確立を訴え、短期間のうちに日本銀行創立の準備を進め、1882年(明治15年)10月10日に日本銀行が開業したようです。

↑日本銀行開業の経緯等

ふぅ~ん!昔はそうだったんだ、戦争が起こってその後インフレになって、そしてそれを抑えるために緊縮財政をやって大変だったんだ~で、スルーしそうですが、これは現在の状況とつながるのではないでしょうか。

現在日本はアベノミクスで毎年80兆円ほど不換なお金を日本銀行が増発して国債等を買う量的金融緩和を行っており、逆にアメリカ等はそれをやめて正常化に向かいつつあるので、今後円安ドル高に向かい、輸入品が高くなるので日本はインフレになるのではないでしょうか。

そしてそれを抑えるためには緊縮財政や税率を上げる必要があり、国民生活は厳しくなるのではないでしょうか^_^;)

そんなことを考えてしまいました^_^;)

それから、主要国の金本位制移行時期の展示がありましたが、各国は足並みをそろえているんですね♪

大変興味深いと思います♪

↑主要国の金本位制移行時期の展示

そして第一次世界大戦の頃は貿易高が約4倍にも上がっているのには驚きましたね♪

ヨーロッパ全土が戦争に巻き込まれるなか、欧州への軍需品をはじめとする輸出が増大した大戦景気ですね♪

大戦中は輸出高が輸入高を大幅に上回っているのが特筆ですね。

↑第一次世界大戦前後の貿易高推移

また、好景気の到来とともに日本銀行券に対する需要は増大し、円滑な流通を支えるために日本銀行の支店網の整備が必要になったとはナルホドです。

当時はATM等はないのですから、紙幣をそのまま各地に運ぶ必要があったようです。

↑第一時世界大戦頃の説明

↑日本銀行券発行高推移

↑当時新設された日本銀行の支店

それから、貿易港や北海道の金融拠点としての「小樽」の説明も興味深かったですね♪

小樽は1882年(明治15年)に手宮から幌内までの鉄道が全通すると、石炭・木材・農産物の移出港として北海道の陸海交通の要衝を占めるようになり、特に第一次世界大戦の大戦景気をきっかけに輸出が大幅に増加したようです♪

↑貿易港「小樽」の説明

そして小樽港の輸出先は、アジアやロシア(シベリア)が大きなウェイト(石炭・木材・農産物など)を占めていましたが、第一次世界大戦以降、ヨーロッパや北アメリカも大きな輸出先となり、特にヨーロッパへの主力輸出品がエンドウ豆だったとは驚きでしたね♪

後で調べてみましたが、ヨーロッパでは配給制が敷かれるなど食糧事情が悪化したためのようです。

また、当時からオーストラリアやアフリカにも輸出していたとは驚きですね。

↑小樽港の地域別輸出高

また、小樽港の輸出高は第一次世界大戦をきっかけとして急増し、函館や室蘭と比べてかなり増えて道内一だったようです。

↑道内主要港の輸出高

そのため、小樽は金融拠点としても発展し、銀行店舗数は19カ店を数え、函館の16カ店、札幌の10カ店を上回り、「北のウォール街」と呼ばれたようです♪

↑大正末期の小樽市街拡大図

また小樽の会社数も激増したようです。

↑小樽の会社

↑道内の手形交換高

それから、1923年(大正12年)や1927年(昭和2年)等のモノの値段の比較もありましたね。

昭和2年には金融恐慌に伴いその日本銀行券の引き出しにあてるためその発行高が急激に増えたこともあります。

日本の人口も5758万人から6114万人と増えてもいますね。

↑1923年(大正12年)や1927年(昭和2年)等のモノの値段の比較

↑急増した日本銀行券

それから、新円切替の説明があり興味深かったですね。

第二次世界大戦後の終戦処理費として巨額の財政支出が行われ、急激なインフレーションが進行し、そのインフレを抑制するために「新円切替」という預金封鎖、つまり今まで持っていた紙幣の現金資産が国債同様ほぼ無価値となったようです。

日本銀行券の発行高が一時約1/3になったとは驚きですね。

現在の日本は毎年巨額の財政赤字を起こし、その額は約1000兆円にも達していると思いますが、今後もこのような混乱がないことを期待したいです。

↑新円切替時の発行高推移の説明

↑新円切替

小樽の金融資料館は、日本の金融の歴史や小樽の発展の歴史等について学べ、とてもオススメです!

お勧めなお話(2017年上半期)

<今日の独り言>

Twitterをご覧ください!フォローをよろしくお願いします。