都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「花鳥 - 愛でる心、彩る技<若冲を中心に> 第3期」 6/18

宮内庁三の丸尚蔵館(千代田区千代田1-1 皇居東御苑内 大手門側)

「花鳥 - 愛でる心、彩る技<若冲を中心に> 第3期」

6/3-7/2

尚蔵館で開催されている若冲展もいよいよ第3期目を迎えました。今回は若冲以外にも、「渡来の中国絵画」と題された、中国の元・明の時代の絵画が大変に優れています。いつも若冲についてばかり書いてしまっているので、今度だけはこちらから感想を進めていきたいと思います。

まずは伝趙昌の「牡丹図」(元 14C)からいきましょう。美しく映えたピンクと紅色の牡丹。花びらはひらひらと風に舞っているように大きく開いています。若冲の描く牡丹よりも少し大振りでしょうか。そして画面左下で咲く一輪のたんぽぽ。とても可愛気です。また右下のたんぽぽは花が既に落ちてしまっているのでしょうか。葉っぱだけがむなしく残っていました。

続いては伝李安忠の「竹粟に鶉雀図」(元 14C)です。竹に飛来した何羽もの雀と、その下で群れる鶉たち。それぞれ、雀は17羽、鶉は9羽ほどいるようです。それにしてもこの雀の表情、実に生き生きとしています。この空間にしてはやや多過ぎるようにも思えますが、羽を広げて舞っていたり、また栗を嬉しそうに啄んでいたりと、とても忙しなく動き廻っていました。(栗を啄む雀と言えば、今回展示されている若冲の「秋塘群雀図」も同じです。)一方の鶉は、鳥と言うよりもどこかモグラのようにずんぐりとしています。飛んでいる一羽を除けば、皆、羽を休めてしばらく休憩ということなのでしょうか。竹笹のくびれた表現など、植物も丁寧に良く描かれていました。

そして伝銭選の「百鳥図」(明 16C)。私が今回の展覧会で一番惹かれた作品です。何と言っても中央に立つ二羽の鳳凰が目立ちます。百獣の王ならぬ、無数の鳥を従えて、威風堂々と陽を仰いでいる。また表情はまるで仏様のお顔ようです。さすがに霊鳥ということで、他から隔絶した非リアルの顔を持っています。何とも有難いお顔です。また首筋から尾にかけての描写も見事です。まるで艶やかな着物を纏っているかのように、精緻に美しく描かれています。青や赤の色とりどりに配された鳥たちと、勇壮でいて、またどこか可愛らしくもある鳳凰のコラボレーション。若冲の鳳凰図の展示も待ち遠しいところではありますが、ここで思わぬ魅力的な作品に出会うことが出来ました。これは一推しです。

中国絵画では、他にも「墨梅図」や「餐香宿艶図巻」などが見応え満点です。ただ、それらの感想を書いていくとさらにエントリが長くなってしまいます。と言うわけでやはり若冲です。いつものように一点ずつ挙げていきます。

「梅花小禽図」(作品番号2-2)

梅の木だけをとれば、「梅花皓月図」と構図が似ているかもしれません。特に中央部分の幹の描写でしょうか、大きく右へ反り、その上で縦方向に伸びていく様子がかなり似ています。(全体的に右下の部分に多く余白がとられているのも同様でしょうか。)また、画面下部の地面の描写はとても大胆です。サッサッと墨を引いたかのようにして瞬く間に地面を作り出してしまう。そして草がまるでひげのように生えていました。興味深い描写です。

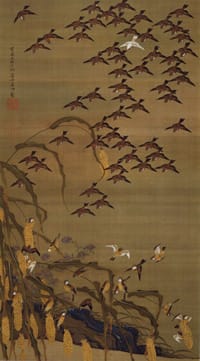

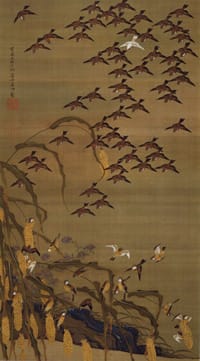

「秋塘群雀図」(作品番号2-4)

実際にも雀が群がって飛ぶ光景はよく目にしますが、ここまで一直線になって飛来していたら、おそらく恐怖感すら覚えてしまうでしょう。栗を啄んだ雀たちは、それこそ餌にありついて大忙しとでもいうように生き生きと動き回っていますが、ともかく飛んでいる雀たちは、まるで編隊を組んだ飛行部隊のように整然と並んでいます。そして中央の白い雀。何故かこれだけが真っ白です。ただだからと言って特別大きく描かれていたりするわけでもなく、不思議と群れに溶け込んでいます。一見、目立つようでも、全体には殆ど違和感を与えていない。彼は一体何者なのでしょうか。

「紫陽花双鶏図」(作品番号2-6)

今の季節にぴったりな作品です。角張った紫陽花の花びらが一枚一枚丁寧に重ねられていました。もちろん色は皆それぞれ微妙に異なっています。しその葉を大きくさせたような葉っぱと、複雑に絡み合った枝の様子。紫陽花の全体の特徴を見事に捉えています。そしてその下で構える二羽の鶏です。左の鶏は黒い尾をこれ見よがしと伸ばして、いかにもこのためにポーズをとったような印象を与えますが、右側の鶏がかなり滑稽な仕草をしています。ひょいっと足を頭に載せている。頭がかゆくなってしまったのでしょうか。実に奇妙です。またその鶏の羽の部分にも注目したいところです。まるで水玉模様が浮き出ているかのように描かれています。草間のドットも真っ青(?)なほどに精緻で立体的な描写。これには驚かされました。

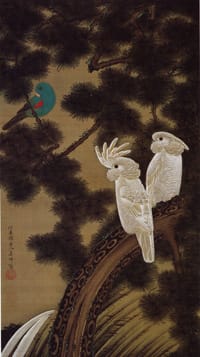

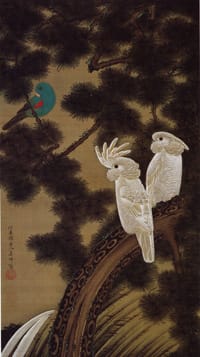

「老松鸚鵡図」(作品番号2-12)

二羽の鸚鵡の透き通るような羽も美しいのですが、それよりも目が引かれたのはその鸚鵡の止まった木の描写でした。徹底して緻密に描かれた鸚鵡とは対照的です。あまりにも大胆でダイナミックに伸びた木。今にも下から突き上がってきそうなほど、グイッと力強く曲がっています。またその木肌はまるでヘビの模様のようです。とても生々しく感じました。

「芦鵞図」(作品番号2-13)

とても大きな鵞鳥が描かれた作品です。それにしても何とも間抜けなその表情。ガーガーと鳴き声をたてているのか、口元が大きく開いています。そして、この作品も上の鸚鵡図と同様に、背景の描写に目が引かれました。墨を、半ば粗雑とも言えるように大きく引き伸ばして、草の茂る様子を巧みに表現している。まるで鵞鳥に大きく被さって、今にも襲いかかろうとしているようです。静的でどっしりとした鵞鳥と、非常にザワザワとしている動的な草の表現。その対比も見事かと思いました。

「蓮池遊魚図」(作品番号2-17)

魚を描いた作品がようやく登場しました。相変わらずどこから捉えているのか分からないような謎めいた構図です。ただし、四方を囲む蓮を額と見立てて、スイスイと泳ぐ魚をその中に置いたと考えれば、何ともバランスの良い一枚の絵画が完成します。またもちろん、絵具が溶け出しているように瑞々しい蓮の花や、枯れた部分まで細かく表現された葉の描写も見事でした。

第3期は来月2日までの開催です。(第4期は来月8日から始まります。)またいよいよ東博の「若冲と江戸絵画展」のオープニング(7/4から)も迫ってきました。今年の夏は若冲の魅力にどっぷりと浸ることが出来そうです。

*関連エントリ

「花鳥 - 愛でる心、彩る技<若冲を中心に>」 三の丸尚蔵館 第1期(4/9)・第2期(5/22)

「花鳥 - 愛でる心、彩る技<若冲を中心に> 第3期」

6/3-7/2

尚蔵館で開催されている若冲展もいよいよ第3期目を迎えました。今回は若冲以外にも、「渡来の中国絵画」と題された、中国の元・明の時代の絵画が大変に優れています。いつも若冲についてばかり書いてしまっているので、今度だけはこちらから感想を進めていきたいと思います。

まずは伝趙昌の「牡丹図」(元 14C)からいきましょう。美しく映えたピンクと紅色の牡丹。花びらはひらひらと風に舞っているように大きく開いています。若冲の描く牡丹よりも少し大振りでしょうか。そして画面左下で咲く一輪のたんぽぽ。とても可愛気です。また右下のたんぽぽは花が既に落ちてしまっているのでしょうか。葉っぱだけがむなしく残っていました。

続いては伝李安忠の「竹粟に鶉雀図」(元 14C)です。竹に飛来した何羽もの雀と、その下で群れる鶉たち。それぞれ、雀は17羽、鶉は9羽ほどいるようです。それにしてもこの雀の表情、実に生き生きとしています。この空間にしてはやや多過ぎるようにも思えますが、羽を広げて舞っていたり、また栗を嬉しそうに啄んでいたりと、とても忙しなく動き廻っていました。(栗を啄む雀と言えば、今回展示されている若冲の「秋塘群雀図」も同じです。)一方の鶉は、鳥と言うよりもどこかモグラのようにずんぐりとしています。飛んでいる一羽を除けば、皆、羽を休めてしばらく休憩ということなのでしょうか。竹笹のくびれた表現など、植物も丁寧に良く描かれていました。

そして伝銭選の「百鳥図」(明 16C)。私が今回の展覧会で一番惹かれた作品です。何と言っても中央に立つ二羽の鳳凰が目立ちます。百獣の王ならぬ、無数の鳥を従えて、威風堂々と陽を仰いでいる。また表情はまるで仏様のお顔ようです。さすがに霊鳥ということで、他から隔絶した非リアルの顔を持っています。何とも有難いお顔です。また首筋から尾にかけての描写も見事です。まるで艶やかな着物を纏っているかのように、精緻に美しく描かれています。青や赤の色とりどりに配された鳥たちと、勇壮でいて、またどこか可愛らしくもある鳳凰のコラボレーション。若冲の鳳凰図の展示も待ち遠しいところではありますが、ここで思わぬ魅力的な作品に出会うことが出来ました。これは一推しです。

中国絵画では、他にも「墨梅図」や「餐香宿艶図巻」などが見応え満点です。ただ、それらの感想を書いていくとさらにエントリが長くなってしまいます。と言うわけでやはり若冲です。いつものように一点ずつ挙げていきます。

「梅花小禽図」(作品番号2-2)

梅の木だけをとれば、「梅花皓月図」と構図が似ているかもしれません。特に中央部分の幹の描写でしょうか、大きく右へ反り、その上で縦方向に伸びていく様子がかなり似ています。(全体的に右下の部分に多く余白がとられているのも同様でしょうか。)また、画面下部の地面の描写はとても大胆です。サッサッと墨を引いたかのようにして瞬く間に地面を作り出してしまう。そして草がまるでひげのように生えていました。興味深い描写です。

「秋塘群雀図」(作品番号2-4)

実際にも雀が群がって飛ぶ光景はよく目にしますが、ここまで一直線になって飛来していたら、おそらく恐怖感すら覚えてしまうでしょう。栗を啄んだ雀たちは、それこそ餌にありついて大忙しとでもいうように生き生きと動き回っていますが、ともかく飛んでいる雀たちは、まるで編隊を組んだ飛行部隊のように整然と並んでいます。そして中央の白い雀。何故かこれだけが真っ白です。ただだからと言って特別大きく描かれていたりするわけでもなく、不思議と群れに溶け込んでいます。一見、目立つようでも、全体には殆ど違和感を与えていない。彼は一体何者なのでしょうか。

「紫陽花双鶏図」(作品番号2-6)

今の季節にぴったりな作品です。角張った紫陽花の花びらが一枚一枚丁寧に重ねられていました。もちろん色は皆それぞれ微妙に異なっています。しその葉を大きくさせたような葉っぱと、複雑に絡み合った枝の様子。紫陽花の全体の特徴を見事に捉えています。そしてその下で構える二羽の鶏です。左の鶏は黒い尾をこれ見よがしと伸ばして、いかにもこのためにポーズをとったような印象を与えますが、右側の鶏がかなり滑稽な仕草をしています。ひょいっと足を頭に載せている。頭がかゆくなってしまったのでしょうか。実に奇妙です。またその鶏の羽の部分にも注目したいところです。まるで水玉模様が浮き出ているかのように描かれています。草間のドットも真っ青(?)なほどに精緻で立体的な描写。これには驚かされました。

「老松鸚鵡図」(作品番号2-12)

二羽の鸚鵡の透き通るような羽も美しいのですが、それよりも目が引かれたのはその鸚鵡の止まった木の描写でした。徹底して緻密に描かれた鸚鵡とは対照的です。あまりにも大胆でダイナミックに伸びた木。今にも下から突き上がってきそうなほど、グイッと力強く曲がっています。またその木肌はまるでヘビの模様のようです。とても生々しく感じました。

「芦鵞図」(作品番号2-13)

とても大きな鵞鳥が描かれた作品です。それにしても何とも間抜けなその表情。ガーガーと鳴き声をたてているのか、口元が大きく開いています。そして、この作品も上の鸚鵡図と同様に、背景の描写に目が引かれました。墨を、半ば粗雑とも言えるように大きく引き伸ばして、草の茂る様子を巧みに表現している。まるで鵞鳥に大きく被さって、今にも襲いかかろうとしているようです。静的でどっしりとした鵞鳥と、非常にザワザワとしている動的な草の表現。その対比も見事かと思いました。

「蓮池遊魚図」(作品番号2-17)

魚を描いた作品がようやく登場しました。相変わらずどこから捉えているのか分からないような謎めいた構図です。ただし、四方を囲む蓮を額と見立てて、スイスイと泳ぐ魚をその中に置いたと考えれば、何ともバランスの良い一枚の絵画が完成します。またもちろん、絵具が溶け出しているように瑞々しい蓮の花や、枯れた部分まで細かく表現された葉の描写も見事でした。

第3期は来月2日までの開催です。(第4期は来月8日から始まります。)またいよいよ東博の「若冲と江戸絵画展」のオープニング(7/4から)も迫ってきました。今年の夏は若冲の魅力にどっぷりと浸ることが出来そうです。

*関連エントリ

「花鳥 - 愛でる心、彩る技<若冲を中心に>」 三の丸尚蔵館 第1期(4/9)・第2期(5/22)

コメント ( 15 ) | Trackback ( 0 )