都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

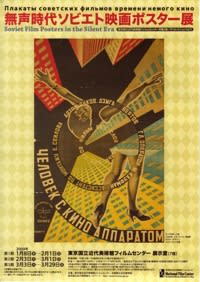

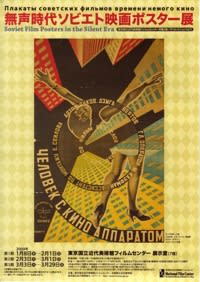

「無声時代ソビエト映画ポスター展」 東京国立近代美術館フィルムセンター

東京国立近代美術館フィルムセンター(中央区京橋3-7-6)

「無声時代ソビエト映画ポスター展」(第3期)

3/3-29

主に1920年代に制作されたソビエトの映画ポスターを概観します。東近美フィルムセンターで開催中の表題の展覧会へ行ってきました。

同館には約5万枚もの映画ポスターが所蔵されていますが、その中でも特に貴重であるののがソビエト無声映画時代の作品です。本展示ではソビエト文化研究家の袋一平が蒐集した140枚を3回に分け、各回50枚程度ずつ紹介しています。(現在は最終期)1920年代と言えばまさに今、埼玉県美巡回中の「ロシア・アヴァンギャルド展」でも俯瞰した構成主義の時代に他なりません。ソビエトは当時、新社会建設のために映画芸術を果敢に開拓していました。その結果が一連の野心的なポスター群を生み出すことに繋がっていたようです。

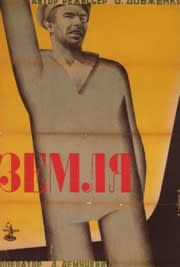

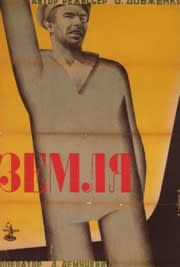

当時、ポスター制作の中心となっていたステンベリク兄弟の「大地」(1930)を見てマレーヴィッチを思い出したのは私だけでしょうか。リアルな顔はさておくとしても、その背景の黄色と黒の大胆な色面配置、そして体を象る単純な直線と曲線の構成は、マレーヴィッチがシュプレマティズム以降に到達した世界に良く似ています。また同兄弟の作としては汽車をモチーフとした「トゥルクシブ」(1929)も印象に残りました。迫り来る汽車の前に男女が登場します。彼らの間には一体どのようなドラマがあったのでしょうか。そのような詮索もしたくなる作品でした。

最後に一枚、「詩人の青春」(1937)に目がとまりました。ブロンドの髪を靡かせた横顔は、拙ブログのタイトルを引用した「チャイルド・ハロルドの巡礼」を書いた詩人バイロンに良く似ています。ひょっとすると彼の肖像を借りているのかもしれません。

「対訳 バイロン詩集 - イギリス詩人選/岩波文庫」

「対訳 バイロン詩集 - イギリス詩人選/岩波文庫」

映画のあらすじの紹介があればなお良かったとは思いましたが、グラフィック・アート展として見ても気軽に楽しめるのではないでしょうか。入場料200円も良心的です。

今月29日までの開催です。なお7月より京都国立近代美術館へと巡回(7/3~8/23)します。

「無声時代ソビエト映画ポスター展」(第3期)

3/3-29

主に1920年代に制作されたソビエトの映画ポスターを概観します。東近美フィルムセンターで開催中の表題の展覧会へ行ってきました。

同館には約5万枚もの映画ポスターが所蔵されていますが、その中でも特に貴重であるののがソビエト無声映画時代の作品です。本展示ではソビエト文化研究家の袋一平が蒐集した140枚を3回に分け、各回50枚程度ずつ紹介しています。(現在は最終期)1920年代と言えばまさに今、埼玉県美巡回中の「ロシア・アヴァンギャルド展」でも俯瞰した構成主義の時代に他なりません。ソビエトは当時、新社会建設のために映画芸術を果敢に開拓していました。その結果が一連の野心的なポスター群を生み出すことに繋がっていたようです。

当時、ポスター制作の中心となっていたステンベリク兄弟の「大地」(1930)を見てマレーヴィッチを思い出したのは私だけでしょうか。リアルな顔はさておくとしても、その背景の黄色と黒の大胆な色面配置、そして体を象る単純な直線と曲線の構成は、マレーヴィッチがシュプレマティズム以降に到達した世界に良く似ています。また同兄弟の作としては汽車をモチーフとした「トゥルクシブ」(1929)も印象に残りました。迫り来る汽車の前に男女が登場します。彼らの間には一体どのようなドラマがあったのでしょうか。そのような詮索もしたくなる作品でした。

最後に一枚、「詩人の青春」(1937)に目がとまりました。ブロンドの髪を靡かせた横顔は、拙ブログのタイトルを引用した「チャイルド・ハロルドの巡礼」を書いた詩人バイロンに良く似ています。ひょっとすると彼の肖像を借りているのかもしれません。

「対訳 バイロン詩集 - イギリス詩人選/岩波文庫」

「対訳 バイロン詩集 - イギリス詩人選/岩波文庫」映画のあらすじの紹介があればなお良かったとは思いましたが、グラフィック・アート展として見ても気軽に楽しめるのではないでしょうか。入場料200円も良心的です。

今月29日までの開催です。なお7月より京都国立近代美術館へと巡回(7/3~8/23)します。

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )