都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

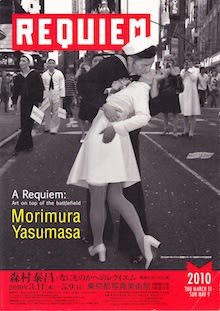

「森村泰昌 なにものかへのレクイエム」 東京都写真美術館

東京都写真美術館(目黒区三田1-13-3 恵比寿ガーデンプレイス内)

「森村泰昌 なにものかへのレクイエム 戦場の頂上の芸術」

3/11-5/9

東京都写真美術館で開催中の「森村泰昌 なにものかへのレクイエム 戦場の頂上の芸術」へ行ってきました。

美術館での森村の個展というと、二、三年前の浜美での「美の教室展」を思い出しますが、その毛色は異なるとは言え、率直なところ今回の方がより心に響くものがありました。展示は映像、写真と、仕掛けはいつもながらに至ってシンプルですが、言わばその成り済ましは、当然ながら単なるセルフポートレートの域を超え、モデルの価値を著しく相対化させています。歴史上の人物から現在と過去、そして現実と虚構の間を彷徨っているような感覚は、森村の変身を通して伝わってきました。

展示は森村がかねてより手がけてきた「20世紀の男たち」に扮するシリーズ、計4章で構成されていましたが、そのうちでも印象に深いのは、既に画廊などで発表済みの第一、第二章ではなく、今回新作として発表された第三、第四章でした。ここでも森村はダリやイブ・クライン、それにポロックらのアーティストから、第二次大戦時における歴史の重要な一ページを当事者として生きた人物に成り済ましながら、かつて世界で蓄積されてきた様々な記憶を呼び覚ましています。森村によるマッカーサーと昭和天皇を、森村の実家を背景に捉えた一枚の写真には、彼自身の強い過去への追憶が感じられました。これは異色の作品です。

しかしながら最も見るべきは、約20分超にも及ぶ新作の映像作品、「海の幸・戦場の頂上の旗」に他なりません。硫黄島のかの有名なモニュメントに登場する兵士たちは、先の作品にも登場した森村の実家の記憶と溶け合いながら、かの海岸を望む小高い丘に全く未知の白旗を打ち立てました。もちろんその旗に記される色と形は、それぞれ見る者に委ねられています。ここに「なにものかへのレクイエム」は集大成として記念碑的に打ち立てられるとともに、その幕を静かに降ろしました。

私自身、森村に対してどこか一筋縄ではいかない、要するにやや苦手であるのも事実ですが、今回の回顧展はかつて見た森村の展示でとりわけ深くまた重い余韻を味わいました。パロディー云々では到底受け止められない何かが確実に存在しています。

会場内は意外なほど閑散としていました。この内容をもってすればもっと多くの方が入ってしかるべきだと思います。

5月9日まで開催されています。

「森村泰昌 なにものかへのレクイエム 戦場の頂上の芸術」

3/11-5/9

東京都写真美術館で開催中の「森村泰昌 なにものかへのレクイエム 戦場の頂上の芸術」へ行ってきました。

美術館での森村の個展というと、二、三年前の浜美での「美の教室展」を思い出しますが、その毛色は異なるとは言え、率直なところ今回の方がより心に響くものがありました。展示は映像、写真と、仕掛けはいつもながらに至ってシンプルですが、言わばその成り済ましは、当然ながら単なるセルフポートレートの域を超え、モデルの価値を著しく相対化させています。歴史上の人物から現在と過去、そして現実と虚構の間を彷徨っているような感覚は、森村の変身を通して伝わってきました。

展示は森村がかねてより手がけてきた「20世紀の男たち」に扮するシリーズ、計4章で構成されていましたが、そのうちでも印象に深いのは、既に画廊などで発表済みの第一、第二章ではなく、今回新作として発表された第三、第四章でした。ここでも森村はダリやイブ・クライン、それにポロックらのアーティストから、第二次大戦時における歴史の重要な一ページを当事者として生きた人物に成り済ましながら、かつて世界で蓄積されてきた様々な記憶を呼び覚ましています。森村によるマッカーサーと昭和天皇を、森村の実家を背景に捉えた一枚の写真には、彼自身の強い過去への追憶が感じられました。これは異色の作品です。

しかしながら最も見るべきは、約20分超にも及ぶ新作の映像作品、「海の幸・戦場の頂上の旗」に他なりません。硫黄島のかの有名なモニュメントに登場する兵士たちは、先の作品にも登場した森村の実家の記憶と溶け合いながら、かの海岸を望む小高い丘に全く未知の白旗を打ち立てました。もちろんその旗に記される色と形は、それぞれ見る者に委ねられています。ここに「なにものかへのレクイエム」は集大成として記念碑的に打ち立てられるとともに、その幕を静かに降ろしました。

私自身、森村に対してどこか一筋縄ではいかない、要するにやや苦手であるのも事実ですが、今回の回顧展はかつて見た森村の展示でとりわけ深くまた重い余韻を味わいました。パロディー云々では到底受け止められない何かが確実に存在しています。

会場内は意外なほど閑散としていました。この内容をもってすればもっと多くの方が入ってしかるべきだと思います。

5月9日まで開催されています。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )