都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

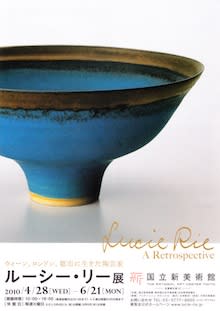

「ルーシー・リー展」 国立新美術館

国立新美術館(港区六本木7-22-2)

「ルーシー・リー展 ウィーン、ロンドン、都市に生きた陶芸家」

4/28~6/21

国立新美術館で開催中の「ルーシー・リー展」のプレスプレビューに参加してきました。

かつてこのチラシを観て以来、非常に楽しみにしていた展覧会の一つでしたが、実際に接してもその思いは全く裏切られることはありませんでした。むしろルーシー・リーへの半ば愛情がより高まったとしても過言ではないかもしれません。

構成は作家の経歴を時間軸で辿るシンプルな3章立てでした。

・初期ウィーン時代

・形成期―ロンドン時代

・円熟期

実際のところ、彼女の魅力を知るには実際の作品に当たるのが一番ですが、ここでは私の見た展示の要点を8つほど挙げて、展覧会の流れと全体像を追ってみたいと思います。鑑賞の参考にしていただければ幸いです。

1.ルーシー・リー、その人生を振り返る

実はこの展覧会、ルーシー・リーの器を楽しみながら、彼女の人となりに触れることが出来るというのが最大の見どころです。

最近でも例えば東近美工芸館など、ルーシー・リーの作品自体を見る機会は少なくありませんでしたが、彼女のメモや手紙を紹介しながら、第2次大戦による亡命した事実云々など、その人生とリンクさせて提示する企画はなかなかありませんでした。

そうした意味で会場中盤に待ち構える、ルーシー・リーの制作の様子を捉えた映像(約20分)は必見と言えるのではないでしょうか。

2.器の原型~ウィーン工房やバウハウスデザイン~

ルーシー・リーというとラッパ型の花器などのイメージが強いかもしれませんが、そこへ至るまでに様々な試行錯誤をしていたことも見逃せません。

中でも制作初期、ウィーン工房時代の作品は、一見しただけではルーシー・リーだと気がつかないほど、後の作風とは大きく異なっています。ここでは花びらのような曲線も印象に深い、極めて装飾美に溢れた作品を作り上げました。

また一転してバウハウスデザインに則った器など、機能性を意識させるモダンな作品もいくつか手がけています。展示前半は知られざるルーシー・リーの制作を楽しめました。

3.釉薬への飽くなき探究心~釉薬ノート~

ピンクやイエロー、そしてコバルトブルーなど、彼女の魅力の一つには器の鮮やかな色合いがあるのは言うまでもありませんが、展示ではそうした色を彼女はどのようにして取得したのかについても触れられています。

釉薬ノートと呼ばれる資料類には、その配合の具合が事細かに記されていました。

またもう一つ、彼女の作品に特徴的な溶岩釉と呼ばれる作品も数多く出ています。これらは陶磁の影響も指摘されるだけに、まさに日本の器を連想出来る面もあるのではないでしょうか。

4.掻き落としの技法(スグラッフィート)

ルーシー・リーの作品を細かに見ていくと、その表面に非常に細かい線が何本も走っていることが分かります。これらは彼女が土器の壺からヒントを得たという掻き落とし、つまりスグラッフィートと呼ばれる技法で作られていました。

縄文土器の縄紋様をイメージする部分もあるのではないでしょうか。ルーシー・リーの器は一様に洗練されている印象を与えるのは事実ですが、実はそこには素朴で何やら土着的な、手仕事の温もりのようなものを感じさせるのも重要なポイントではあるのかもしれません。

5.ルーシー・リーとハンス・コパー

ルーシー・リーを取り巻く人々の中でもとりわけ重要なのが、彼女のアシスタントしても働いていたハンス・コパーです。ルーシー・リーの工房にて様々なテーブル・ウェアを作り上げていきました。

コパーと出会った時期、彼女はリーチの批評などを受け、その制作に自信を失いかけていた頃でもあったそうです。しかしながらコパーとの共作によって様々な技法に挑戦しながら、それを取り戻していきました。

6.ウェッジウッドのプロトタイプ

その愛すべき器を見ているとついつい手にとってみたくなってしまいますが、最も実際に使ってみたいと思うのがウェッジウッドから委嘱を受けて制作されたマグカップでした。

結果的にこれらは世に出ることはなく、こうしたプロトタイプの形で残るのみに終わってしまいましたが、ルーシー・リーのまた新たな魅力を伺い知れる作品と言えるのかもしれあせん。

7.陶器ボタン

ルーシー・リーは渡英後の1940年から1950年にかけ、かねてより交流のあった人物の依頼で、半ば生活のために陶器ボタンの制作に励みました。

ボタンは会場唯一の暗室にてまるで宝石が輝くように浮かび上がっています。またイヤリング、ブローチ、さらには鏡などの装身具もいくつか手がけていました。

8.鉢と花器の美しき響宴

どちらかというと機能優先の新美ホワイトキューブと、ルーシー・リーの作品が意外にも相性が良いのには驚かされました。借景の白は、彼女の器の繊細なフォルムと色を半ば邪魔することが一切ありません。器はあたかも白いキャンバスへ色を染み込ませていくかのように並んでいました。

日本の茶器や中国の壺の他、古代の土器、さらには西洋の聖杯など、多様なイメージを連想させて見ることが出来るのも、ルーシー・リー作品の言わば強みではないでしょうか。そのシンプルながらも洗練されたスタイルは、見る側の想像力を強く喚起させます。

ルーシー・リーの器を眺めた後に待ち構えるミュージアムショップがまた洒落ています。そのスタイリッシュなムードは、一瞬、ミュージアムショップではなく展示室がそのまま続いているような印象を与えられるほどでした。

図録も秀逸です。器のソフトな色味も比較的美しく印刷されていました。ズバリ買いの一冊です。

5月中に関連する講演会が企画されています。

5月16日(日)14:00-15:30

「工芸とモダンデザイン:ルーシー・リーの時代」

金子賢治(前東京国立近代美術館工芸課長・茨城県陶芸美術館長)

5月30日(日)14:00-15:30

「ルーシー・リーの制作技法について」

小山耕一氏(陶芸家)

会場:国立新美術館3階講堂

定員:各回先着250名

聴講無料。ただし本展の観覧券(半券可)が必要。

会期当初はかなり混雑していたそうですが、GW以降は人出もやや落ち着いてきたそうです。私もそろそろ再訪したいと思います。

6月21日までの開催です。もちろん自信を持っておすすめします。

注)写真の撮影と掲載は主催者の許可を得ています。

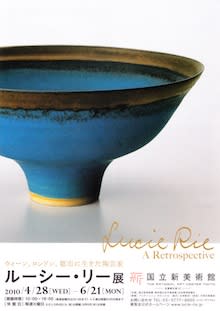

「ルーシー・リー展 ウィーン、ロンドン、都市に生きた陶芸家」

4/28~6/21

国立新美術館で開催中の「ルーシー・リー展」のプレスプレビューに参加してきました。

かつてこのチラシを観て以来、非常に楽しみにしていた展覧会の一つでしたが、実際に接してもその思いは全く裏切られることはありませんでした。むしろルーシー・リーへの半ば愛情がより高まったとしても過言ではないかもしれません。

構成は作家の経歴を時間軸で辿るシンプルな3章立てでした。

・初期ウィーン時代

・形成期―ロンドン時代

・円熟期

実際のところ、彼女の魅力を知るには実際の作品に当たるのが一番ですが、ここでは私の見た展示の要点を8つほど挙げて、展覧会の流れと全体像を追ってみたいと思います。鑑賞の参考にしていただければ幸いです。

1.ルーシー・リー、その人生を振り返る

実はこの展覧会、ルーシー・リーの器を楽しみながら、彼女の人となりに触れることが出来るというのが最大の見どころです。

最近でも例えば東近美工芸館など、ルーシー・リーの作品自体を見る機会は少なくありませんでしたが、彼女のメモや手紙を紹介しながら、第2次大戦による亡命した事実云々など、その人生とリンクさせて提示する企画はなかなかありませんでした。

そうした意味で会場中盤に待ち構える、ルーシー・リーの制作の様子を捉えた映像(約20分)は必見と言えるのではないでしょうか。

2.器の原型~ウィーン工房やバウハウスデザイン~

ルーシー・リーというとラッパ型の花器などのイメージが強いかもしれませんが、そこへ至るまでに様々な試行錯誤をしていたことも見逃せません。

中でも制作初期、ウィーン工房時代の作品は、一見しただけではルーシー・リーだと気がつかないほど、後の作風とは大きく異なっています。ここでは花びらのような曲線も印象に深い、極めて装飾美に溢れた作品を作り上げました。

また一転してバウハウスデザインに則った器など、機能性を意識させるモダンな作品もいくつか手がけています。展示前半は知られざるルーシー・リーの制作を楽しめました。

3.釉薬への飽くなき探究心~釉薬ノート~

ピンクやイエロー、そしてコバルトブルーなど、彼女の魅力の一つには器の鮮やかな色合いがあるのは言うまでもありませんが、展示ではそうした色を彼女はどのようにして取得したのかについても触れられています。

釉薬ノートと呼ばれる資料類には、その配合の具合が事細かに記されていました。

またもう一つ、彼女の作品に特徴的な溶岩釉と呼ばれる作品も数多く出ています。これらは陶磁の影響も指摘されるだけに、まさに日本の器を連想出来る面もあるのではないでしょうか。

4.掻き落としの技法(スグラッフィート)

ルーシー・リーの作品を細かに見ていくと、その表面に非常に細かい線が何本も走っていることが分かります。これらは彼女が土器の壺からヒントを得たという掻き落とし、つまりスグラッフィートと呼ばれる技法で作られていました。

縄文土器の縄紋様をイメージする部分もあるのではないでしょうか。ルーシー・リーの器は一様に洗練されている印象を与えるのは事実ですが、実はそこには素朴で何やら土着的な、手仕事の温もりのようなものを感じさせるのも重要なポイントではあるのかもしれません。

5.ルーシー・リーとハンス・コパー

ルーシー・リーを取り巻く人々の中でもとりわけ重要なのが、彼女のアシスタントしても働いていたハンス・コパーです。ルーシー・リーの工房にて様々なテーブル・ウェアを作り上げていきました。

コパーと出会った時期、彼女はリーチの批評などを受け、その制作に自信を失いかけていた頃でもあったそうです。しかしながらコパーとの共作によって様々な技法に挑戦しながら、それを取り戻していきました。

6.ウェッジウッドのプロトタイプ

その愛すべき器を見ているとついつい手にとってみたくなってしまいますが、最も実際に使ってみたいと思うのがウェッジウッドから委嘱を受けて制作されたマグカップでした。

結果的にこれらは世に出ることはなく、こうしたプロトタイプの形で残るのみに終わってしまいましたが、ルーシー・リーのまた新たな魅力を伺い知れる作品と言えるのかもしれあせん。

7.陶器ボタン

ルーシー・リーは渡英後の1940年から1950年にかけ、かねてより交流のあった人物の依頼で、半ば生活のために陶器ボタンの制作に励みました。

ボタンは会場唯一の暗室にてまるで宝石が輝くように浮かび上がっています。またイヤリング、ブローチ、さらには鏡などの装身具もいくつか手がけていました。

8.鉢と花器の美しき響宴

どちらかというと機能優先の新美ホワイトキューブと、ルーシー・リーの作品が意外にも相性が良いのには驚かされました。借景の白は、彼女の器の繊細なフォルムと色を半ば邪魔することが一切ありません。器はあたかも白いキャンバスへ色を染み込ませていくかのように並んでいました。

日本の茶器や中国の壺の他、古代の土器、さらには西洋の聖杯など、多様なイメージを連想させて見ることが出来るのも、ルーシー・リー作品の言わば強みではないでしょうか。そのシンプルながらも洗練されたスタイルは、見る側の想像力を強く喚起させます。

ルーシー・リーの器を眺めた後に待ち構えるミュージアムショップがまた洒落ています。そのスタイリッシュなムードは、一瞬、ミュージアムショップではなく展示室がそのまま続いているような印象を与えられるほどでした。

図録も秀逸です。器のソフトな色味も比較的美しく印刷されていました。ズバリ買いの一冊です。

5月中に関連する講演会が企画されています。

5月16日(日)14:00-15:30

「工芸とモダンデザイン:ルーシー・リーの時代」

金子賢治(前東京国立近代美術館工芸課長・茨城県陶芸美術館長)

5月30日(日)14:00-15:30

「ルーシー・リーの制作技法について」

小山耕一氏(陶芸家)

会場:国立新美術館3階講堂

定員:各回先着250名

聴講無料。ただし本展の観覧券(半券可)が必要。

会期当初はかなり混雑していたそうですが、GW以降は人出もやや落ち着いてきたそうです。私もそろそろ再訪したいと思います。

6月21日までの開催です。もちろん自信を持っておすすめします。

注)写真の撮影と掲載は主催者の許可を得ています。

コメント ( 7 ) | Trackback ( 0 )