都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「仙谷朋子『Touch of Sight』」 ZENSHI

ZENSHI(江東区清澄1-3-2 6階)

「仙谷朋子『Touch of Sight』」

2006/12/16-2007/1/20

ZENSHIの開廊展でも印象深かった仙谷朋子の初個展です。とある公園の木陰を捉えた写真が、闇の中で微睡んでいる光の美しさを表現します。闇と光のブレンドが心地良い作品です。

仙谷の写真では、光と闇がともに対峙することなく、まるでコーヒーにクリームを入れた瞬間のようにゆっくりと混ざり合い、お互いの頬を撫でるかの如く優しく触れ合っています。作品は日中に撮影されたもののようですが、鬱蒼と生い茂る緑の下では、光はあくまでも闇を追い出すことなく控えめに揺らいでいるだけでした。葉のプカプカと浮かぶ日陰の沼に光が差し込んだとき、水面がメタリックな質感を帯びて輝き出し、葉が微かにキラキラと煌めきます。その光景から感じられるささやかな幸福感が魅力的です。

20日までの開催です。(1/13鑑賞)

「仙谷朋子『Touch of Sight』」

2006/12/16-2007/1/20

ZENSHIの開廊展でも印象深かった仙谷朋子の初個展です。とある公園の木陰を捉えた写真が、闇の中で微睡んでいる光の美しさを表現します。闇と光のブレンドが心地良い作品です。

仙谷の写真では、光と闇がともに対峙することなく、まるでコーヒーにクリームを入れた瞬間のようにゆっくりと混ざり合い、お互いの頬を撫でるかの如く優しく触れ合っています。作品は日中に撮影されたもののようですが、鬱蒼と生い茂る緑の下では、光はあくまでも闇を追い出すことなく控えめに揺らいでいるだけでした。葉のプカプカと浮かぶ日陰の沼に光が差し込んだとき、水面がメタリックな質感を帯びて輝き出し、葉が微かにキラキラと煌めきます。その光景から感じられるささやかな幸福感が魅力的です。

20日までの開催です。(1/13鑑賞)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

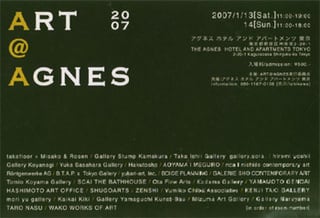

「A@A アート・アット・アグネス 2007」

アグネスホテル アンド アパートメンツ東京(新宿区神楽坂2-20-1)

「A@A アート・アット・アグネス 2007」

1/13-14(会期終了)

主に現代アートを扱う画廊31軒が、先日の土日に、神楽坂の「アグネスホテル」へ集いました。昨年も開催されていましたが、今年初めて一般向けに開放された企画です。(昨年は招待制でした。)受付にて入場料の500円を支払い、5階から2階までの客室をぐるぐると巡ります。要するに、それぞれの客室が出展ギャラリーのブースと化しているわけです。

アグネスホテルはあまり大きなホテルではありません。入口では入場規制も行われるほど混雑していました。よって、どのブース(=客室)も見学客で大変に賑わっています。しかもその殆どがシングルルームです。20名も入れば身動きもとれません。昨年まで招待制だったというのにも頷けるような盛況ぶりでした。(私としては息苦しさも感じるほどでした…。)

イベントとしては非常に良く出来ていました。通常は各地に点在する画廊を、同じ建物内の、しかも殆ど同じ構造の部屋に並べることによって、各々の特性が明瞭に現れてきます。ベットに作品を置き、天井にはビデオ・アートを映し出し、さらにはシャワールームやトイレの中にまで作品をディスプレイするという念のいれようです。もちろん、作品は基本的に展示されているというよりも販売されているわけですが、客室全体が一つのインスタレーションとしても楽しめるように構成されていました。ホテルの客室という場自体がアートを盛り立てています。さながら、ホテル内をアートを探しに冒険するような感覚です。

印象に残ったブースは、やはり普段から出向いているギャラリーでした。こればかりはもはや相性の問題かもしれませんが、清澄の各画廊や六本木のレントゲン、さらには初台の二つの画廊や谷中のバスハウス、それにミヅマなどが特に充実して見えます。また、東京にいてはなかなか情報の入りにくい大阪の画廊が参加していたのも嬉しいところでした。感度の異なる未知の作品にも出会うことが出来ます。

受付ロビーでのJ-WAVEの生放送、さらにはホテル前の公園での野外企画、さらには緊張感に満ちた「BOICE PLANNING」の活動など、たんなる画廊の見世物市を超えたようなイベントに仕上がっていました。ホテルの客室にてアートを楽しむという新鮮な体験が、さらに増幅されるような仕掛けも随所に施されています。

キャパシティや混雑の問題などもあり、ゆっくりと作品を見ることだけは叶いません。ただしその分、最新の現代アートの風に触れながら、ギャラリーの面白さを体感出来るイベントになっていたと思います。来年の行方にも注目したいです。(1/13鑑賞)

*関連リンク

「A@A アート・アット・アグネス 2007」公式HP/出展ギャラリー一覧

J-WAVE 「ART@AGNES」フォトレポート

ホテルコンシェルジュ・スタッフレポート

「A@A アート・アット・アグネス 2007」

1/13-14(会期終了)

主に現代アートを扱う画廊31軒が、先日の土日に、神楽坂の「アグネスホテル」へ集いました。昨年も開催されていましたが、今年初めて一般向けに開放された企画です。(昨年は招待制でした。)受付にて入場料の500円を支払い、5階から2階までの客室をぐるぐると巡ります。要するに、それぞれの客室が出展ギャラリーのブースと化しているわけです。

アグネスホテルはあまり大きなホテルではありません。入口では入場規制も行われるほど混雑していました。よって、どのブース(=客室)も見学客で大変に賑わっています。しかもその殆どがシングルルームです。20名も入れば身動きもとれません。昨年まで招待制だったというのにも頷けるような盛況ぶりでした。(私としては息苦しさも感じるほどでした…。)

イベントとしては非常に良く出来ていました。通常は各地に点在する画廊を、同じ建物内の、しかも殆ど同じ構造の部屋に並べることによって、各々の特性が明瞭に現れてきます。ベットに作品を置き、天井にはビデオ・アートを映し出し、さらにはシャワールームやトイレの中にまで作品をディスプレイするという念のいれようです。もちろん、作品は基本的に展示されているというよりも販売されているわけですが、客室全体が一つのインスタレーションとしても楽しめるように構成されていました。ホテルの客室という場自体がアートを盛り立てています。さながら、ホテル内をアートを探しに冒険するような感覚です。

印象に残ったブースは、やはり普段から出向いているギャラリーでした。こればかりはもはや相性の問題かもしれませんが、清澄の各画廊や六本木のレントゲン、さらには初台の二つの画廊や谷中のバスハウス、それにミヅマなどが特に充実して見えます。また、東京にいてはなかなか情報の入りにくい大阪の画廊が参加していたのも嬉しいところでした。感度の異なる未知の作品にも出会うことが出来ます。

受付ロビーでのJ-WAVEの生放送、さらにはホテル前の公園での野外企画、さらには緊張感に満ちた「BOICE PLANNING」の活動など、たんなる画廊の見世物市を超えたようなイベントに仕上がっていました。ホテルの客室にてアートを楽しむという新鮮な体験が、さらに増幅されるような仕掛けも随所に施されています。

キャパシティや混雑の問題などもあり、ゆっくりと作品を見ることだけは叶いません。ただしその分、最新の現代アートの風に触れながら、ギャラリーの面白さを体感出来るイベントになっていたと思います。来年の行方にも注目したいです。(1/13鑑賞)

*関連リンク

「A@A アート・アット・アグネス 2007」公式HP/出展ギャラリー一覧

J-WAVE 「ART@AGNES」フォトレポート

ホテルコンシェルジュ・スタッフレポート

コメント ( 9 ) | Trackback ( 0 )

「シベリウス・ウィーク」 NHK-FM ベストオブクラシック

明日から一週間、NHK-FMのベストオブクラシック(19:30-)では、メモリアルイヤーのシベリウスが集中して取り上げられます。オラモ&フィンランド放送響による、交響曲の全曲放送が最大の聴きどころのようです。

1/15(月) 交響曲第1番/第3番/交響詩「フィンランディア」他

1/16(火) 交響曲第4番/第2番/「鶴のいる風景」他

1/18(木) 交響曲第5番/第6番「「悲しいワルツ」/交響詩「タピオラ」他

1/19(金) 交響曲第7番/「クレルヴォ」

指揮 サカリ・オラモ

演奏 フィンランド放送交響楽団

収録 ベルゲン(ノルウェー):「グリーグホール」

ヘルシンキ(フィンランド):「フィンランディアホール」

2006年6月

もう間もなく始まる来日ツアーに合わせた企画なのかもしれません。ちなみに17日の水曜日は、N響B定期の生中継があるのでお休みです。

また今夜の「N響アワー」(北欧音楽の魅力)でも、シベリウスが一部取り上げられます。こちらは、N響&デュトワの「フィンランディア」と、オラモ&N響の「組曲カレリヤから行進曲風に」が予定されていました。

シベリウスは好きな作曲家の一人です。昨年のショスタコーヴィチのように、実演でも多く接することが出来ればと思います。放送の詳細等については、NHKの番組表をご確認下さい。

「シベリウス:交響曲第1、2、3番/ベルグルンド/ヨーロッパ室内管弦楽団」

「シベリウス:交響曲第1、2、3番/ベルグルンド/ヨーロッパ室内管弦楽団」

1/15(月) 交響曲第1番/第3番/交響詩「フィンランディア」他

1/16(火) 交響曲第4番/第2番/「鶴のいる風景」他

1/18(木) 交響曲第5番/第6番「「悲しいワルツ」/交響詩「タピオラ」他

1/19(金) 交響曲第7番/「クレルヴォ」

指揮 サカリ・オラモ

演奏 フィンランド放送交響楽団

収録 ベルゲン(ノルウェー):「グリーグホール」

ヘルシンキ(フィンランド):「フィンランディアホール」

2006年6月

もう間もなく始まる来日ツアーに合わせた企画なのかもしれません。ちなみに17日の水曜日は、N響B定期の生中継があるのでお休みです。

また今夜の「N響アワー」(北欧音楽の魅力)でも、シベリウスが一部取り上げられます。こちらは、N響&デュトワの「フィンランディア」と、オラモ&N響の「組曲カレリヤから行進曲風に」が予定されていました。

シベリウスは好きな作曲家の一人です。昨年のショスタコーヴィチのように、実演でも多く接することが出来ればと思います。放送の詳細等については、NHKの番組表をご確認下さい。

「シベリウス:交響曲第1、2、3番/ベルグルンド/ヨーロッパ室内管弦楽団」

「シベリウス:交響曲第1、2、3番/ベルグルンド/ヨーロッパ室内管弦楽団」コメント ( 3 ) | Trackback ( 0 )

「戸方庵井上コレクション名品展」 板橋区立美術館

板橋区立美術館(板橋区赤塚5-34-27)

「『嗚呼 しづかなる墨』 群馬県立近代美術館所蔵 戸方庵井上コレクション名品展」

2006/11/25-2007/1/14

中国絵画や水墨画、それに琳派などの優れた名品が揃っていました。群響の設立者としても知られる実業家、井上房一郎(1898-1993)のコレクションが初めて東京で公開される展覧会です。

中国絵画からしてなかなか魅力的な作品が並んでいます。墨の濃淡だけでぶどうを表現し、そのフラット画面に器用に収めた伝日観の「葡萄図」(元時代)や、まるで綿花のような梅の白い花が咲き誇り、画面を二分する枝がスッと引かれた伝銭永の「墨梅図」(明時代)はともに味わい深い名品です。その洒落た構図感にも惹かれました。

巨匠らの集う日本絵画もまた壮観です。筆の先を利用したのか、舞う烏が即興的な感覚で描かれた一休宗純の「枯木寒鴉図」や、白隠を先取りした宮本武蔵の「達磨図」、それに大塩平八郎の描いた富士の作品など、あまり見慣れない作品も展示されています。幅広く蒐集した井上のセンスをうかがわせる作品群です。

お目当て(?)の抱一は二点出品されていました。小品の「朝顔図」は、言ってみればベタな作品ではありますが、丁寧に彩色された味わいと、花の中から灯りがもれているような表現には温もりが感じられます。またもう一点の「屋形船図」は優れた水墨画です。画面中央にまで垂れ込んだ雲が雨を降らせて、精緻に描き込まれた船頭が忙しそうに舟を漕いでいます。無駄のない、簡潔極まりない描写でありながらも、その情景がリアルに伝わってくる作品でした。

琳派では尾形乾山の「富士山図」が一興です。シンメトリーの富士から、恐ろしく巨大な松がキノコのように生えています。そのアンバランスな縮尺の感覚はもはや不気味ですらありますが、にょろっとのびる松には親しみも感じました。その他には中村芳中の「梅図」なども見応え十分です。まるで軟体動物のような曲がりくねったような梅が、草花の根の如くのびていました。

ポスターにも掲載されている葛飾北斎の「鯉図」は貫禄十分です。他の画家と比べるには次元が違うとさえ思ってしまうほどのデッサン力を駆使して、鯉が跳ねる姿が力強く描かれています。背景の澄み渡る水色の美しさと、口を開け、ヒレをそれこそ手足のようにばたつかせて動く鯉の躍動感、それに水に揺れ、また溶けていくような水草の繊細な表現はもう見事という他ありません。

白隠の「座頭渡橋図」も見逃せない作品です。丸木橋の上を恐る恐る渡る人たちが描かれていますが、その腰のひけた描写や、這いつくばって歩く様子の臨場感が極めて優れています。横一線に力強く引かれた橋と左右の岩場(?)、そして背景のうっすらと浮かび出す山々など、墨の濃淡の表現が巧みな奥行き感を生み出していました。これは一推しの名品です。

さてこの美術館では、いつもは見逃してしまうようなキャプションにも注目したいところです。平易な言葉でありながらも、率直でかつ主観的な意見が堂々と述べられています。「玉堂にしてはゆるい。」(山中訪隠図/浦上玉堂)や「たらしこみはちょっとやり過ぎ。」(梅図/中村芳中)、それに「落ち込んだときに思い出したい作品。」(芥子図)などというのは、おおよそ他の美術館ではまず見られない表現です。遊び心にも溢れています。(その一方で、図録には専門的な解説が掲載されています。これも嬉しい配慮です。)

板橋区立美術館へ行ったのは今回が初めてでした。最寄りの三田線西高島平駅からは徒歩15分弱で到着します。ただし駅からのアプローチの殆どは、住宅街の中を横断する高速道の側道です。全くをもって散歩を楽しめるような雰囲気ではありません。(と言っても歩けない距離ではないので、バスを長々と待つのであれば私は徒歩を選択します。)ちなみに、高島平駅(西高島平駅ではないのでご注意下さい。)と成増駅より出ているバスは1時間に2本程度です。美術館HPよりリンクされているバス時刻表を予め確認してから出向いた方が確実かと思います。

明日までの開催ですが、お時間に余裕のある方には是非おすすめします。(また明日14時からは、群響メンバーによる無料の『ロビーコンサート』も予定されています。)(1/13鑑賞)

「『嗚呼 しづかなる墨』 群馬県立近代美術館所蔵 戸方庵井上コレクション名品展」

2006/11/25-2007/1/14

中国絵画や水墨画、それに琳派などの優れた名品が揃っていました。群響の設立者としても知られる実業家、井上房一郎(1898-1993)のコレクションが初めて東京で公開される展覧会です。

中国絵画からしてなかなか魅力的な作品が並んでいます。墨の濃淡だけでぶどうを表現し、そのフラット画面に器用に収めた伝日観の「葡萄図」(元時代)や、まるで綿花のような梅の白い花が咲き誇り、画面を二分する枝がスッと引かれた伝銭永の「墨梅図」(明時代)はともに味わい深い名品です。その洒落た構図感にも惹かれました。

巨匠らの集う日本絵画もまた壮観です。筆の先を利用したのか、舞う烏が即興的な感覚で描かれた一休宗純の「枯木寒鴉図」や、白隠を先取りした宮本武蔵の「達磨図」、それに大塩平八郎の描いた富士の作品など、あまり見慣れない作品も展示されています。幅広く蒐集した井上のセンスをうかがわせる作品群です。

お目当て(?)の抱一は二点出品されていました。小品の「朝顔図」は、言ってみればベタな作品ではありますが、丁寧に彩色された味わいと、花の中から灯りがもれているような表現には温もりが感じられます。またもう一点の「屋形船図」は優れた水墨画です。画面中央にまで垂れ込んだ雲が雨を降らせて、精緻に描き込まれた船頭が忙しそうに舟を漕いでいます。無駄のない、簡潔極まりない描写でありながらも、その情景がリアルに伝わってくる作品でした。

琳派では尾形乾山の「富士山図」が一興です。シンメトリーの富士から、恐ろしく巨大な松がキノコのように生えています。そのアンバランスな縮尺の感覚はもはや不気味ですらありますが、にょろっとのびる松には親しみも感じました。その他には中村芳中の「梅図」なども見応え十分です。まるで軟体動物のような曲がりくねったような梅が、草花の根の如くのびていました。

ポスターにも掲載されている葛飾北斎の「鯉図」は貫禄十分です。他の画家と比べるには次元が違うとさえ思ってしまうほどのデッサン力を駆使して、鯉が跳ねる姿が力強く描かれています。背景の澄み渡る水色の美しさと、口を開け、ヒレをそれこそ手足のようにばたつかせて動く鯉の躍動感、それに水に揺れ、また溶けていくような水草の繊細な表現はもう見事という他ありません。

白隠の「座頭渡橋図」も見逃せない作品です。丸木橋の上を恐る恐る渡る人たちが描かれていますが、その腰のひけた描写や、這いつくばって歩く様子の臨場感が極めて優れています。横一線に力強く引かれた橋と左右の岩場(?)、そして背景のうっすらと浮かび出す山々など、墨の濃淡の表現が巧みな奥行き感を生み出していました。これは一推しの名品です。

さてこの美術館では、いつもは見逃してしまうようなキャプションにも注目したいところです。平易な言葉でありながらも、率直でかつ主観的な意見が堂々と述べられています。「玉堂にしてはゆるい。」(山中訪隠図/浦上玉堂)や「たらしこみはちょっとやり過ぎ。」(梅図/中村芳中)、それに「落ち込んだときに思い出したい作品。」(芥子図)などというのは、おおよそ他の美術館ではまず見られない表現です。遊び心にも溢れています。(その一方で、図録には専門的な解説が掲載されています。これも嬉しい配慮です。)

板橋区立美術館へ行ったのは今回が初めてでした。最寄りの三田線西高島平駅からは徒歩15分弱で到着します。ただし駅からのアプローチの殆どは、住宅街の中を横断する高速道の側道です。全くをもって散歩を楽しめるような雰囲気ではありません。(と言っても歩けない距離ではないので、バスを長々と待つのであれば私は徒歩を選択します。)ちなみに、高島平駅(西高島平駅ではないのでご注意下さい。)と成増駅より出ているバスは1時間に2本程度です。美術館HPよりリンクされているバス時刻表を予め確認してから出向いた方が確実かと思います。

明日までの開催ですが、お時間に余裕のある方には是非おすすめします。(また明日14時からは、群響メンバーによる無料の『ロビーコンサート』も予定されています。)(1/13鑑賞)

コメント ( 5 ) | Trackback ( 0 )

「ARTISTS JAPAN」刊行!

後れ馳せながら買ってきました。「スタートレック」や「ガンダム」などのファクトファイルで知られる、デアゴスティーニ・ジャパンの新シリーズです。タイトルは「美術全集 日本絵画の巨匠たち 『ARTISTS JAPAN』」。栄えある創刊号に登場したのは、日本美術史上最大の巨匠(?!)である葛飾北斎でした。

ディアゴスティーニジャパン公式HP

週刊「ARTISTS JAPAN」

創刊号ということで、内容の幾らかはシリーズ全体の見取り図(ガイド)に割かれています。その他は、豊富な図版を掲載しての北斎の紹介です。大判のギャラリーをはじめ、見るだけでも楽しめるような内容でしたが、意外にもテキスト量が多いのには驚きました。これからじっくりと読んでみます。

私は全く知りませんでしたが、今回の「ARTISTS JAPAN」は、以前に別出版社から刊行(1992年)された冊子の再発なのだそうです。ちなみに、取り上げられる作家は計60名。雪舟から応挙、大観や佐伯祐三、それに東郷青児と、かなり幅広い絵師や画家がアナウンスされていました。

全60号ラインナップ

これだけ紹介しておいて言うのも恐縮ですが、全部買ってしまうと置き場所にも困る上、この手の雑誌はあまり見返すことがないので、まずはお気に入りのアーティストだけでも購入したいと思います。ところで価格は創刊号のみ290円ですが、その他は全て590円とのことです。(全部揃えると35100円!)また、ディアゴスティーニならではの特製バインダーや、プレゼントなども企画も揃っていました。この辺の売り方は上手です。

最新の研究や発見の結果等を盛り込んだDVD(例えば「知るを楽しむ ギョッとする江戸の絵画」風に…。)などが付いていると、単なる再発よりももっと面白かったかと思います。まずは書店にてご覧下さい。

ディアゴスティーニジャパン公式HP

週刊「ARTISTS JAPAN」

創刊号ということで、内容の幾らかはシリーズ全体の見取り図(ガイド)に割かれています。その他は、豊富な図版を掲載しての北斎の紹介です。大判のギャラリーをはじめ、見るだけでも楽しめるような内容でしたが、意外にもテキスト量が多いのには驚きました。これからじっくりと読んでみます。

私は全く知りませんでしたが、今回の「ARTISTS JAPAN」は、以前に別出版社から刊行(1992年)された冊子の再発なのだそうです。ちなみに、取り上げられる作家は計60名。雪舟から応挙、大観や佐伯祐三、それに東郷青児と、かなり幅広い絵師や画家がアナウンスされていました。

全60号ラインナップ

これだけ紹介しておいて言うのも恐縮ですが、全部買ってしまうと置き場所にも困る上、この手の雑誌はあまり見返すことがないので、まずはお気に入りのアーティストだけでも購入したいと思います。ところで価格は創刊号のみ290円ですが、その他は全て590円とのことです。(全部揃えると35100円!)また、ディアゴスティーニならではの特製バインダーや、プレゼントなども企画も揃っていました。この辺の売り方は上手です。

最新の研究や発見の結果等を盛り込んだDVD(例えば「知るを楽しむ ギョッとする江戸の絵画」風に…。)などが付いていると、単なる再発よりももっと面白かったかと思います。まずは書店にてご覧下さい。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「所蔵作品展第2部 サトウ画廊 1955-1981」 千葉市美術館

千葉市美術館(千葉市中央区中央3-10-8)

「所蔵作品展第2部 サトウ画廊 1955-1981 - 若く、熱い日々 - 」

2006/12/11-2007/1/14

「草間彌生・荒川修作・篠原有司男」展と同時開催中の展覧会です。共通のチケットで入場することが出来ます。

「サトウ画廊」とは、1955年に銀座にオープンし、1981年にその役目を終えた、主に同時代の現代アートを取り扱っていた画廊です。千葉市美術館では1991年、画廊主の佐藤友太郎氏から計407点の美術品の寄贈を受けました。この展覧会では、その一部、30名の作家による計110点が紹介されています。さすがに一画廊の所蔵品ということで、コレクションにはかなりクセがあるようにも見受けられましたが、まずは掘り出し物を探すような感覚で楽しみました。

渡辺恂三の抽象画がなかなか印象的です。白のキャンバス地に、クラインブルーをも彷彿させる青みが、まるで魂のように浮遊しています。また、通称「グロッタ展」と呼ばれた企画展の作品には強いインパクトが感じられました。これは、美術評論家の東野芳明が1957年、ボッシュやグリューネヴァルトなどの「グロテスク」なイメージを喚起させる画家に倣って、4名の日本人作家を取り上げたグループ展です。小山田二郎や河原温らのビックネームも登場していました。ちなみに東野芳明は一昨年末に亡くなりましたが、現代美術だけでなく幅広く美術全般を論じた高名な評論家です。その名もズバリ、「グロッタの画家」という著作も残しています。

この展覧会で最も記憶に残ったのは中村宏の二作品でした。特に「望遠鏡列車」(1965)は鮮烈です。一見しただけで、その摩訶不思議な世界観に取り込まれてしまいます。MOTで開催される大個展(中村宏 - 図画事件)が待ち遠しくもなる作品です。

私が出向いた時はあいにくの天候だったせいか、会場の入りは全くお寒い限り(2、3名ほどしかおられませんでした。)でしたが、所蔵品を上手く見せることに長けた同美術館ならではの良い展覧会だと思います。明後日、14日までの開催です。(1/6鑑賞)

*関連エントリ

「所蔵作品展第1部 特集展示 草間彌生・荒川修作・篠原有司男」

「所蔵作品展第2部 サトウ画廊 1955-1981 - 若く、熱い日々 - 」

2006/12/11-2007/1/14

「草間彌生・荒川修作・篠原有司男」展と同時開催中の展覧会です。共通のチケットで入場することが出来ます。

「サトウ画廊」とは、1955年に銀座にオープンし、1981年にその役目を終えた、主に同時代の現代アートを取り扱っていた画廊です。千葉市美術館では1991年、画廊主の佐藤友太郎氏から計407点の美術品の寄贈を受けました。この展覧会では、その一部、30名の作家による計110点が紹介されています。さすがに一画廊の所蔵品ということで、コレクションにはかなりクセがあるようにも見受けられましたが、まずは掘り出し物を探すような感覚で楽しみました。

渡辺恂三の抽象画がなかなか印象的です。白のキャンバス地に、クラインブルーをも彷彿させる青みが、まるで魂のように浮遊しています。また、通称「グロッタ展」と呼ばれた企画展の作品には強いインパクトが感じられました。これは、美術評論家の東野芳明が1957年、ボッシュやグリューネヴァルトなどの「グロテスク」なイメージを喚起させる画家に倣って、4名の日本人作家を取り上げたグループ展です。小山田二郎や河原温らのビックネームも登場していました。ちなみに東野芳明は一昨年末に亡くなりましたが、現代美術だけでなく幅広く美術全般を論じた高名な評論家です。その名もズバリ、「グロッタの画家」という著作も残しています。

この展覧会で最も記憶に残ったのは中村宏の二作品でした。特に「望遠鏡列車」(1965)は鮮烈です。一見しただけで、その摩訶不思議な世界観に取り込まれてしまいます。MOTで開催される大個展(中村宏 - 図画事件)が待ち遠しくもなる作品です。

私が出向いた時はあいにくの天候だったせいか、会場の入りは全くお寒い限り(2、3名ほどしかおられませんでした。)でしたが、所蔵品を上手く見せることに長けた同美術館ならではの良い展覧会だと思います。明後日、14日までの開催です。(1/6鑑賞)

*関連エントリ

「所蔵作品展第1部 特集展示 草間彌生・荒川修作・篠原有司男」

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

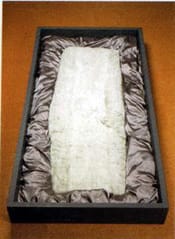

「所蔵作品展第1部 特集展示 草間彌生・荒川修作・篠原有司男」 千葉市美術館

千葉市美術館(千葉市中央区中央3-10-8)

「所蔵作品展第1部 特集展示 草間彌生・荒川修作・篠原有司男」

2006/12/11-2007/1/14

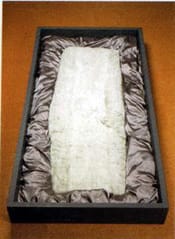

千葉市美術館の所蔵品から、表題の3名を紹介するグループ展です。大作のオブジェから絵画までを含む、草間彌生18点、荒川修作6点、篠原有司男4点の計28点で構成されています。中でも草間の作品は質量共に充実していました。ファンにはたまらない展覧会かもしれません。(?)

草間では、広々とした展示室の中央に配された二点のオブジェ、「最後の晩餐」(1981)と「幻の青春をあとにして」(1988)が目立っています。ともに例のカラフルな突起物によって象られた立体作品(「晩餐」は食卓、「幻~」はボートです。)ですが、その鮮やかな色遣いが突起物自体の不気味な気配を打ち消して、何やらポップ・アート風な感覚を生み出していました。もはやほぼお馴染みともなった代表作の一つではありますが、改めてその強い存在感を感じ取ることが出来たように思います。

グレーのキャンバスに白の油絵具がドットを描く、「No.Bホワイト」(1959)は美しい作品です。油彩のタッチによるドットがキャンバスの隅々にまで広がり、全体を網目状に覆い尽くしています。画面は一見フラットな味わいではありますが、良く見ると所々に上から下へと絵具が流れているような動きがあり、奇妙な奥行き感とざわついた感触を確かめることが出来ました。また草間の平面では、対となる二点の作品、「星雲」(1990)と「銀河」(1991)も優れています。「星雲」ではタイル目地のような白い円が無数に描かれ、それこそキャンバスに白い石がベタッと敷きつめられたような味わいがありますが、「銀河」は黒のキャンバスに白い円がまるで穴のように描かれていて、しばらく見ているとそこへ吸い込まれてしまうような感覚さえ受けます。同じドットによる作品でも、このように多様なバリエーションを展開し、それぞれに面白さがあるのが草間の魅力の一つかもしれません。その他、1950年代前半のドローイングや、キスリング風(?)の女性肖像画にも見応えがありました。草間作品をこれほどまとめて拝見したのは、以前に東京国立近代美術館で開催された大個展以来のことです。

荒川修作のセメントを用いた二点のオブジェからは、その静謐な雰囲気を突き破るような強い迫力が感じられます。まさしく棺桶のような長方形の木箱が、中に子どもほどの大きさのセメントの塊を積んで並んでいました。セメントにはまるで体毛のような綿がまとわり、それが木箱に敷かれた布に包まれて置かれています。そしてそのセメントの質感は、それこそゴムか粘土のような生々しい感触です。もはやこれを見て死体を連想しない方はおられないでしょう。もちろん異臭こそ漂っていませんが、思わず鼻を背けてしまいたくなるような不気味な作品でした。

篠原の激しい絵画とオブジェもまた異彩を放っています。ドギツイ色彩と荒々しい造形によるバイク型のオブジェ「モーターサイクルカンザシ」(1984)が、意外にもリアルに出来ているのには面白く感じました。他の絵画の中の人物が、そのまま表へ飛び出してきたかのようです。

この展覧会の第二部にあたる「サトウ画廊」については、また後日別のエントリにて触れたいと思います。今月14日までの開催です。(1/6鑑賞)

*関連エントリ

「所蔵作品展第2部 サトウ画廊 1955-1981」

「所蔵作品展第1部 特集展示 草間彌生・荒川修作・篠原有司男」

2006/12/11-2007/1/14

千葉市美術館の所蔵品から、表題の3名を紹介するグループ展です。大作のオブジェから絵画までを含む、草間彌生18点、荒川修作6点、篠原有司男4点の計28点で構成されています。中でも草間の作品は質量共に充実していました。ファンにはたまらない展覧会かもしれません。(?)

草間では、広々とした展示室の中央に配された二点のオブジェ、「最後の晩餐」(1981)と「幻の青春をあとにして」(1988)が目立っています。ともに例のカラフルな突起物によって象られた立体作品(「晩餐」は食卓、「幻~」はボートです。)ですが、その鮮やかな色遣いが突起物自体の不気味な気配を打ち消して、何やらポップ・アート風な感覚を生み出していました。もはやほぼお馴染みともなった代表作の一つではありますが、改めてその強い存在感を感じ取ることが出来たように思います。

グレーのキャンバスに白の油絵具がドットを描く、「No.Bホワイト」(1959)は美しい作品です。油彩のタッチによるドットがキャンバスの隅々にまで広がり、全体を網目状に覆い尽くしています。画面は一見フラットな味わいではありますが、良く見ると所々に上から下へと絵具が流れているような動きがあり、奇妙な奥行き感とざわついた感触を確かめることが出来ました。また草間の平面では、対となる二点の作品、「星雲」(1990)と「銀河」(1991)も優れています。「星雲」ではタイル目地のような白い円が無数に描かれ、それこそキャンバスに白い石がベタッと敷きつめられたような味わいがありますが、「銀河」は黒のキャンバスに白い円がまるで穴のように描かれていて、しばらく見ているとそこへ吸い込まれてしまうような感覚さえ受けます。同じドットによる作品でも、このように多様なバリエーションを展開し、それぞれに面白さがあるのが草間の魅力の一つかもしれません。その他、1950年代前半のドローイングや、キスリング風(?)の女性肖像画にも見応えがありました。草間作品をこれほどまとめて拝見したのは、以前に東京国立近代美術館で開催された大個展以来のことです。

荒川修作のセメントを用いた二点のオブジェからは、その静謐な雰囲気を突き破るような強い迫力が感じられます。まさしく棺桶のような長方形の木箱が、中に子どもほどの大きさのセメントの塊を積んで並んでいました。セメントにはまるで体毛のような綿がまとわり、それが木箱に敷かれた布に包まれて置かれています。そしてそのセメントの質感は、それこそゴムか粘土のような生々しい感触です。もはやこれを見て死体を連想しない方はおられないでしょう。もちろん異臭こそ漂っていませんが、思わず鼻を背けてしまいたくなるような不気味な作品でした。

篠原の激しい絵画とオブジェもまた異彩を放っています。ドギツイ色彩と荒々しい造形によるバイク型のオブジェ「モーターサイクルカンザシ」(1984)が、意外にもリアルに出来ているのには面白く感じました。他の絵画の中の人物が、そのまま表へ飛び出してきたかのようです。

この展覧会の第二部にあたる「サトウ画廊」については、また後日別のエントリにて触れたいと思います。今月14日までの開催です。(1/6鑑賞)

*関連エントリ

「所蔵作品展第2部 サトウ画廊 1955-1981」

コメント ( 3 ) | Trackback ( 0 )

ネトレプコの「清教徒」(+METライブビューイング)

メトロポリタン歌劇場インターネットライブ(BartokRadio)

曲 ベッリーニ 歌劇「清教徒」

指揮 パトリック・サマーズ

演奏 メトロポリタン歌劇場管弦楽団

キャスト

エルヴィーラ アンナ・ネトレプコ

アルトゥーロ エリック・カトラー

リッカルド フランコ・ヴにァッサロ

ジョルジオ ジョン・レイリー

お馴染みのBartokRadioのオンデマンドで楽しみました。先日行われたメトロポリタン歌劇場の公演より、ネトレプコ主演の「清教徒」です。

意外にも一番印象深かったのはネトレプコの美声ではなく、公演を手堅くまとめた指揮のサマーズでした。メトの力強いオーケストラを決して無理にドライブすることなく、合唱と歌手のサポート徹して、イタリアオペラ随一の旋律美を思う存分楽しませてくれます。後半こそやや緊張感の削がれた箇所もあったようですが、驚くほど開放的で伸びやかなベッリーニでした。

BartokRadioオンデマンド

*Szombat(土曜日)の19時から22時の部分に収録されています。今週末まで聴くことが可能です。

ところで、今、メトロポリタン歌劇場のホットな話題と言えば、先日より日本でも開催された「METライブビューイング」ではないでしょうか。これは、メトロポリタン歌劇場のオペラ公演が、光ファイバーを経由して世界各国に配信される企画とのことですが、今週の木・金曜日(11日、12日)には、ルテアトル銀座でもこの「清教徒」が上演されます。入場料は4000円です。率直に申し上げて、いくらメトとは言え、スクリーンで観ることを鑑みれば少々高いのではないかと思いますが、これもまたオペラの新しい楽しみ方になるのかもしれません。もし時間に余裕があれば私も足を運びたいです。

*関連リンク

「ネットラジオ関連」

オペラキャスト

番組表wiki - 海外ネットラジオのクラシック音楽番組

「ライブビューイング関連」

歌舞伎座で楽しむ「魔笛」 NY・METが映像配信(asahi.com)

METライブビューイング公式サイト(松竹)

曲 ベッリーニ 歌劇「清教徒」

指揮 パトリック・サマーズ

演奏 メトロポリタン歌劇場管弦楽団

キャスト

エルヴィーラ アンナ・ネトレプコ

アルトゥーロ エリック・カトラー

リッカルド フランコ・ヴにァッサロ

ジョルジオ ジョン・レイリー

お馴染みのBartokRadioのオンデマンドで楽しみました。先日行われたメトロポリタン歌劇場の公演より、ネトレプコ主演の「清教徒」です。

意外にも一番印象深かったのはネトレプコの美声ではなく、公演を手堅くまとめた指揮のサマーズでした。メトの力強いオーケストラを決して無理にドライブすることなく、合唱と歌手のサポート徹して、イタリアオペラ随一の旋律美を思う存分楽しませてくれます。後半こそやや緊張感の削がれた箇所もあったようですが、驚くほど開放的で伸びやかなベッリーニでした。

BartokRadioオンデマンド

*Szombat(土曜日)の19時から22時の部分に収録されています。今週末まで聴くことが可能です。

ところで、今、メトロポリタン歌劇場のホットな話題と言えば、先日より日本でも開催された「METライブビューイング」ではないでしょうか。これは、メトロポリタン歌劇場のオペラ公演が、光ファイバーを経由して世界各国に配信される企画とのことですが、今週の木・金曜日(11日、12日)には、ルテアトル銀座でもこの「清教徒」が上演されます。入場料は4000円です。率直に申し上げて、いくらメトとは言え、スクリーンで観ることを鑑みれば少々高いのではないかと思いますが、これもまたオペラの新しい楽しみ方になるのかもしれません。もし時間に余裕があれば私も足を運びたいです。

*関連リンク

「ネットラジオ関連」

オペラキャスト

番組表wiki - 海外ネットラジオのクラシック音楽番組

「ライブビューイング関連」

歌舞伎座で楽しむ「魔笛」 NY・METが映像配信(asahi.com)

METライブビューイング公式サイト(松竹)

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「ギメ東洋美術館所蔵 浮世絵名品展」 太田記念美術館

太田記念美術館(渋谷区神宮前1-10-10)

「ギメ東洋美術館所蔵 浮世絵名品展」

1/3-2/25

会期初日に行ってきました。世界屈指の浮世絵コレクションを誇る、フランス国立ギメ美術館の所蔵品を紹介する展覧会です。中でも、何と100年ぶりに初めて対幅で展示されたという、北斎の「龍図」と「虎図」の共演が目立っていました。

虎が鋭い目つきでハッキリと龍を見据えているのに対して、龍は我関せずとでも言ったように何くわぬ顔で泰然と構えています。地面へグサリと突き刺さるように伸びた爪が凶暴な虎の逞しさを伝え、漆黒の闇より不気味に浮かび上がる様子が龍の神性を思わせていました。ただし両作品とも、北斎にしては随分と造形に堅さがあるような印象も受けます。龍を象るメタリックな感覚と、平面的でありながらも首を大きく曲げた虎の描写が独特です。また、カーテンが靡くように流れる雨の表現と、龍を取り囲む黒煙のような雲も興味深い表現でした。一世紀ぶりのご対面ということで、それぞれが力を誇示するかのように対峙しているというよりも、やや控えめに見合っているように思えるのも面白いところです。

北斎では「千絵の海 総州銚子」が優れています。例の大浪を思わせる荒々しい海の描かれた作品ですが、海岸を襲うその波からは、ザザーッという水の音が聞こえてくるような感覚さえ受けました。上からも下からも押し寄せる波が山の稜線を描くように合わり、そこからはまるで珊瑚のような泡が湧き上がっています。ダイナミックでありながらも、精緻に計算された構図の妙が冴える作品です。

北尾重政の「野葡萄を食べる兎」には驚きました。擬人化されたような兎が、目を赤らませて、卑しそうに野葡萄をがぶりついています。これほどおどろどろしい、化け物姿の兎もあまりありません。この不気味さには、北斎の「百物語/お岩さん」も真っ青です。

一番感銘を受けたのは、河鍋暁斎の「釈迦如来図」でした。真っ赤な衣を無造作に纏う釈迦が、足を無造作に組んで堂々と座っています。この釈迦はキリストに見立てられた姿とのことですが、私には例えば野武士のような逞しさと、浮世を器用に渡り行く俗っぽさ(決して悪い意味ではありません。)を感じました。有難い作品に大変失礼ではありますが、これでは聖人というよりもまるで剣豪かギャングのボスです。精緻に描かれた肉体もまた見応えがありました。(ちなみに、この作品は何と暁斎本人がエミール・ギメに贈ったものだそうです。)

展示替えが計4回も予定されています。(一度に展示される作品は、全180点のうち70点程度に過ぎません。)2/25日までの開催です。(1/3鑑賞)

*会期

前期 1/3-1/14 1/16-1/26

後期 2/1-2/12 2/14-2/25

全期間展示(北斎「龍図」/「虎図」/「猿回し図」/「海老図扇面」、広重「隅田川月景」、暁斎「釈迦如来図」、その他版本数冊。)

*展示替えリスト(pdfファイル)

*100円割引券(NHKプロモーション)

「ギメ東洋美術館所蔵 浮世絵名品展」

1/3-2/25

会期初日に行ってきました。世界屈指の浮世絵コレクションを誇る、フランス国立ギメ美術館の所蔵品を紹介する展覧会です。中でも、何と100年ぶりに初めて対幅で展示されたという、北斎の「龍図」と「虎図」の共演が目立っていました。

虎が鋭い目つきでハッキリと龍を見据えているのに対して、龍は我関せずとでも言ったように何くわぬ顔で泰然と構えています。地面へグサリと突き刺さるように伸びた爪が凶暴な虎の逞しさを伝え、漆黒の闇より不気味に浮かび上がる様子が龍の神性を思わせていました。ただし両作品とも、北斎にしては随分と造形に堅さがあるような印象も受けます。龍を象るメタリックな感覚と、平面的でありながらも首を大きく曲げた虎の描写が独特です。また、カーテンが靡くように流れる雨の表現と、龍を取り囲む黒煙のような雲も興味深い表現でした。一世紀ぶりのご対面ということで、それぞれが力を誇示するかのように対峙しているというよりも、やや控えめに見合っているように思えるのも面白いところです。

北斎では「千絵の海 総州銚子」が優れています。例の大浪を思わせる荒々しい海の描かれた作品ですが、海岸を襲うその波からは、ザザーッという水の音が聞こえてくるような感覚さえ受けました。上からも下からも押し寄せる波が山の稜線を描くように合わり、そこからはまるで珊瑚のような泡が湧き上がっています。ダイナミックでありながらも、精緻に計算された構図の妙が冴える作品です。

北尾重政の「野葡萄を食べる兎」には驚きました。擬人化されたような兎が、目を赤らませて、卑しそうに野葡萄をがぶりついています。これほどおどろどろしい、化け物姿の兎もあまりありません。この不気味さには、北斎の「百物語/お岩さん」も真っ青です。

一番感銘を受けたのは、河鍋暁斎の「釈迦如来図」でした。真っ赤な衣を無造作に纏う釈迦が、足を無造作に組んで堂々と座っています。この釈迦はキリストに見立てられた姿とのことですが、私には例えば野武士のような逞しさと、浮世を器用に渡り行く俗っぽさ(決して悪い意味ではありません。)を感じました。有難い作品に大変失礼ではありますが、これでは聖人というよりもまるで剣豪かギャングのボスです。精緻に描かれた肉体もまた見応えがありました。(ちなみに、この作品は何と暁斎本人がエミール・ギメに贈ったものだそうです。)

展示替えが計4回も予定されています。(一度に展示される作品は、全180点のうち70点程度に過ぎません。)2/25日までの開催です。(1/3鑑賞)

*会期

前期 1/3-1/14 1/16-1/26

後期 2/1-2/12 2/14-2/25

全期間展示(北斎「龍図」/「虎図」/「猿回し図」/「海老図扇面」、広重「隅田川月景」、暁斎「釈迦如来図」、その他版本数冊。)

*展示替えリスト(pdfファイル)

*100円割引券(NHKプロモーション)

コメント ( 12 ) | Trackback ( 0 )

「特別公開 横山大観 生々流転」 東京国立近代美術館

東京国立近代美術館(千代田区北の丸公園3-1)

「特別公開 横山大観 生々流転」

1/2-3/4

今年の特別公開は充実しています。全長40mにも及ぶ名作「生々流転」(1923)が一挙公開されているだけでなく、大観の他の作品4、5点と合わせて特別ギャラリーが設けられているのです。さながらミニ大観展の様相を呈していました。

「生々流転」については以前も触れたことがあるので繰り返しませんが、ともかくあれほど長大な画面の中に殆ど弛緩した部分が見られない素晴らしい作品です。線描を一切排し、墨の濃淡だけで描かれたいわゆる「朦朧体」の技法が、深い山から始まり地を駆け抜け、そして天へと昇っていく自然と生命の物語を極めて幻想的に表現しています。もちろん圧巻なのは、龍が波間より出現し巨大な渦へと消えていく最後の場面でしょう。全てが消え去った後の白の平穏は、一番初めに登場した山にかかる白い靄と共通します。天に帰った万物は、自然や生き物を潤わし、そして活力を与えようと、再び山より降りてきているのです。まさに流転です。

「年に一度の特別公開 横山大観『生々流転』前半」

「年に一度の特別公開 横山大観『生々流転』後半」

(一昨年前に、一度拝見しています。)

「生々流転」の他では「南溟の夜」(1944)が絶品でした。星屑の瞬く空と波打つ海、そして海に洗われる森が渾然一体となって描かれています。海から空へと連なり行く色のグラデーションはもちろんのこと、立体感に溢れた白波と、波や霧に飲まれて朧げに佇む木立の描写が何とも絶妙です。星に夢を願い、深い奥行きを見せる大海原に無限を感じ、森に迫る波に自然の逞しさを思う。私が拝見した大観の中でも、一、二を争うほどに美しい作品かと感じました。これは名品です。

「生々流転」については会期末までの展示ですが、その他の作品については展示替えがあります。以下をご参照下さい。

*出品作品

通期展示(1/2-3/4)

「生々流転」/「或る日の太平洋」

前期(1/2-2/4)

「観音」/「満ち来る朝潮」/「南溟の夜」

後期(2/6-3/4)

「菊慈童」/「東山」/「春風万里乃濤」

常設展示のチケットで観覧可能です。3月4日まで開催されています。(1/3鑑賞)

「特別公開 横山大観 生々流転」

1/2-3/4

今年の特別公開は充実しています。全長40mにも及ぶ名作「生々流転」(1923)が一挙公開されているだけでなく、大観の他の作品4、5点と合わせて特別ギャラリーが設けられているのです。さながらミニ大観展の様相を呈していました。

「生々流転」については以前も触れたことがあるので繰り返しませんが、ともかくあれほど長大な画面の中に殆ど弛緩した部分が見られない素晴らしい作品です。線描を一切排し、墨の濃淡だけで描かれたいわゆる「朦朧体」の技法が、深い山から始まり地を駆け抜け、そして天へと昇っていく自然と生命の物語を極めて幻想的に表現しています。もちろん圧巻なのは、龍が波間より出現し巨大な渦へと消えていく最後の場面でしょう。全てが消え去った後の白の平穏は、一番初めに登場した山にかかる白い靄と共通します。天に帰った万物は、自然や生き物を潤わし、そして活力を与えようと、再び山より降りてきているのです。まさに流転です。

「年に一度の特別公開 横山大観『生々流転』前半」

「年に一度の特別公開 横山大観『生々流転』後半」

(一昨年前に、一度拝見しています。)

「生々流転」の他では「南溟の夜」(1944)が絶品でした。星屑の瞬く空と波打つ海、そして海に洗われる森が渾然一体となって描かれています。海から空へと連なり行く色のグラデーションはもちろんのこと、立体感に溢れた白波と、波や霧に飲まれて朧げに佇む木立の描写が何とも絶妙です。星に夢を願い、深い奥行きを見せる大海原に無限を感じ、森に迫る波に自然の逞しさを思う。私が拝見した大観の中でも、一、二を争うほどに美しい作品かと感じました。これは名品です。

「生々流転」については会期末までの展示ですが、その他の作品については展示替えがあります。以下をご参照下さい。

*出品作品

通期展示(1/2-3/4)

「生々流転」/「或る日の太平洋」

前期(1/2-2/4)

「観音」/「満ち来る朝潮」/「南溟の夜」

後期(2/6-3/4)

「菊慈童」/「東山」/「春風万里乃濤」

常設展示のチケットで観覧可能です。3月4日まで開催されています。(1/3鑑賞)

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「博物館に初もうで」(2007) 東京国立博物館

東京国立博物館(台東区上野公園13-9)

「新春特別展示 - 亥と一富士二鷹三茄子 - 」(本館特別1室・特別2室)

「新春特集陳列 - 吉祥 - 」(東洋館第8室)

1/2-28

毎年恒例、東博の通称「初もうで展」です。会期初日の2日に行ってきました。三が日から美術館や博物館へ出向くのは今年が初めてかもしれません。

獅子舞や和太鼓演奏など、東博全体が正月ムード満点の華やいだ雰囲気で賑わっていましたが、(想像以上に混雑していました。)いわゆる「初もうで展」は本館の二室(特別1室、2室)と東洋館の一室(第8室)などで開催されています。それぞれ、今年の干支である亥や羽子板にかるた、そして富士など、正月にちなんだおめでたい主題の作品が展示されていました。

日本人にとって亥はかなり身近な動物かと思いますが、不思議とそれをモチーフとした作品はあまりありません。「亥と一富士二鷹三茄子」(本館)では、上目遣いで睨んでいるような亥の描かれた岸連山の「亥図」(19世紀)と、何やら豚のようにも見える雄雌の亥が構えた森徹山の「和合図」(19世紀)が印象に残りました。そのニコニコしているような姿が微笑ましい作品です。(ちなみに殆どの作品ではイノシシの牙が前向きに描かれていますが、実際には後ろ向きに付いているのだそうです。)

「書き初め」ならぬ「描き初め」として鶴と亀が描かれた江戸坦庵の「元旦試筆」(19世紀)も、正月ならではの作品です。鶴はいたってごく普通に描かれていますが、亀の尾が水に消えていくかように表現されて、幾分抽象的な面白さを見せていました。水の中をスイスイと泳ぐ亀が想像されます。

鶴や米俵、それに海老や亀などの縁起物を、思いっきり欲張って舟へと載せた尾形光琳の「宝船図」(17世紀)も見所の一つです。即興的なタッチにて描かれていますが、このような宝船を描いた紙を枕の下に敷いて寝ると、良い初夢が見られるという言い伝えがあったのだそうです。思わず土産に一枚欲しくなってしまうような作品でした。

東洋館の「吉祥」展では、松の枝が網のように広がり、そして無造作に垂れている金ぜんの「老松図」(1458)が異彩を放っています。中国では不老長寿を象徴するというお目出たいはずの松が、黒ずんで、暗鬱な雰囲気を漂わせながら画面全体を支配しています。不気味です。

その他には、年末年始の主題を描いた浮世絵の展示(本館10室)や、昨年もこの時期に国宝室に展示されていた等伯の「松林図屏風」なども目玉になっています。恥ずかしながら私はまだ、この「松林図屏風」の魅力に気付くことが出来ていませんが、展示室の照明が去年よりも明るいせいか幾分見通しも良く、空間がうっすらとそびえる右後方の山へと収斂されていくような感覚を味わいました。何はともあれ、毎年このようにして見続けられるのは有難いことです。

「初もうで展」は常設展示のチケットで入場することが出来ます。今月28日までの開催です。*本館10室「浮世絵と衣装」は、浮世絵が今月14日、衣装が来月18日までの展示です。*(1/2鑑賞)

「新春特別展示 - 亥と一富士二鷹三茄子 - 」(本館特別1室・特別2室)

「新春特集陳列 - 吉祥 - 」(東洋館第8室)

1/2-28

毎年恒例、東博の通称「初もうで展」です。会期初日の2日に行ってきました。三が日から美術館や博物館へ出向くのは今年が初めてかもしれません。

獅子舞や和太鼓演奏など、東博全体が正月ムード満点の華やいだ雰囲気で賑わっていましたが、(想像以上に混雑していました。)いわゆる「初もうで展」は本館の二室(特別1室、2室)と東洋館の一室(第8室)などで開催されています。それぞれ、今年の干支である亥や羽子板にかるた、そして富士など、正月にちなんだおめでたい主題の作品が展示されていました。

日本人にとって亥はかなり身近な動物かと思いますが、不思議とそれをモチーフとした作品はあまりありません。「亥と一富士二鷹三茄子」(本館)では、上目遣いで睨んでいるような亥の描かれた岸連山の「亥図」(19世紀)と、何やら豚のようにも見える雄雌の亥が構えた森徹山の「和合図」(19世紀)が印象に残りました。そのニコニコしているような姿が微笑ましい作品です。(ちなみに殆どの作品ではイノシシの牙が前向きに描かれていますが、実際には後ろ向きに付いているのだそうです。)

「書き初め」ならぬ「描き初め」として鶴と亀が描かれた江戸坦庵の「元旦試筆」(19世紀)も、正月ならではの作品です。鶴はいたってごく普通に描かれていますが、亀の尾が水に消えていくかように表現されて、幾分抽象的な面白さを見せていました。水の中をスイスイと泳ぐ亀が想像されます。

鶴や米俵、それに海老や亀などの縁起物を、思いっきり欲張って舟へと載せた尾形光琳の「宝船図」(17世紀)も見所の一つです。即興的なタッチにて描かれていますが、このような宝船を描いた紙を枕の下に敷いて寝ると、良い初夢が見られるという言い伝えがあったのだそうです。思わず土産に一枚欲しくなってしまうような作品でした。

東洋館の「吉祥」展では、松の枝が網のように広がり、そして無造作に垂れている金ぜんの「老松図」(1458)が異彩を放っています。中国では不老長寿を象徴するというお目出たいはずの松が、黒ずんで、暗鬱な雰囲気を漂わせながら画面全体を支配しています。不気味です。

その他には、年末年始の主題を描いた浮世絵の展示(本館10室)や、昨年もこの時期に国宝室に展示されていた等伯の「松林図屏風」なども目玉になっています。恥ずかしながら私はまだ、この「松林図屏風」の魅力に気付くことが出来ていませんが、展示室の照明が去年よりも明るいせいか幾分見通しも良く、空間がうっすらとそびえる右後方の山へと収斂されていくような感覚を味わいました。何はともあれ、毎年このようにして見続けられるのは有難いことです。

「初もうで展」は常設展示のチケットで入場することが出来ます。今月28日までの開催です。*本館10室「浮世絵と衣装」は、浮世絵が今月14日、衣装が来月18日までの展示です。*(1/2鑑賞)

コメント ( 5 ) | Trackback ( 0 )

門外不出の名品がともに初来日! 「受胎告知」(ダ・ヴィンチ)と「牛乳を注ぐ女」(フェルメール)

ウフィツィ美術館の至宝、レオナルド・ダ・ヴィンチの「受胎告知」が今年3月に来日することは既に知られていますが、今年秋にはフェルメールの傑作「牛乳を注ぐ女」が初めて日本で公開されます。つい先日にアナウンスがあったようです。

特別展「レオナルド・ダ・ヴィンチ - 天才の実像」

東京国立博物館(上野)

会期:3/20-6/17

2007年3月20日から、レオナルド・ダ・ヴィンチの傑作「受胎告知」を中心とする特別展「レオナルド・ダ・ヴィンチ ― 天才の実像」を、上野の東京国立博物館で開催します。この展覧会は2007年1月までイタリア・フィレンツェのウフィツィ美術館で開催されている企画展を日本向けに再構成したものです。

本展では、イタリアが誇る至宝「受胎告知」をダ・ヴィンチの創造世界の始まりにすえ、手稿をもとに制作した模型や映像などを用いて、芸術と科学にわたる広範な試みの全てを紹介していきます。500年前に生きた一人の人間が成し遂げた偉大な精神活動の記録を余すところなく概観できる、これまでにない展覧会です。

「フェルメール『牛乳を注ぐ女』とオランダ風俗画展」

国立新美術館(1/21開館 六本木)

会期:9/26-12/17

17世紀オランダ黄金時代に風俗画家として活躍したヨハネス・フェルメール(1632-75)。現存する30数点の中でも傑作中の傑作で、所蔵するオランダ国立美術館門外不出の作品である「牛乳を注ぐ女」が日本初公開となります。

当時、未曾有の経済的発展により富裕な市民階級が台頭したオランダでは、それまでの歴史画にかわり日常生活の情景を描いた風俗画が大いに流行した。本展では、ヤン・ステーンからゴッホに多大な影響を与えた19世紀のヨゼフ・イスラエルスまで、フェルメールの同作を中心に、油彩、水彩、版画、工芸品計110余点でオランダにおける風俗画の多様な展開を紹介します。

フェルメールの展覧会の詳細についてはまだ出ていないようですが、ダ・ヴィンチ展を含めた関連情報は、他の充実したWebサイト等をご参照下さい。ともかく非常に楽しみです。

*ダ・ヴィンチ関連

展覧会公式サイト

池上英洋の第弐研究室(展覧会監修者の池上先生のブログ。)

Leonardo Da Vinch(レオナルド・ダ・ヴィンチ専用ブログ。juliaさん運営。)

*フェルメール関連

BLUE HEAVEN(国内最大のフェルメールサイト。)

弐代目・青い日記帳「フェルメール『牛乳を注ぐ女』初来日!」(BLUE HEAVENのTakさんの記事です。)

東京新聞の本展覧会情報(ページ下方に載っています。)

「ダ・ヴィンチの遺言/池上英洋/河出書房新社」

「ダ・ヴィンチの遺言/池上英洋/河出書房新社」

「フェルメールの世界 - 17世紀オランダ風俗画家の軌跡/小林頼子/日本放送出版協会」

「フェルメールの世界 - 17世紀オランダ風俗画家の軌跡/小林頼子/日本放送出版協会」

特別展「レオナルド・ダ・ヴィンチ - 天才の実像」

東京国立博物館(上野)

会期:3/20-6/17

2007年3月20日から、レオナルド・ダ・ヴィンチの傑作「受胎告知」を中心とする特別展「レオナルド・ダ・ヴィンチ ― 天才の実像」を、上野の東京国立博物館で開催します。この展覧会は2007年1月までイタリア・フィレンツェのウフィツィ美術館で開催されている企画展を日本向けに再構成したものです。

本展では、イタリアが誇る至宝「受胎告知」をダ・ヴィンチの創造世界の始まりにすえ、手稿をもとに制作した模型や映像などを用いて、芸術と科学にわたる広範な試みの全てを紹介していきます。500年前に生きた一人の人間が成し遂げた偉大な精神活動の記録を余すところなく概観できる、これまでにない展覧会です。

「フェルメール『牛乳を注ぐ女』とオランダ風俗画展」

国立新美術館(1/21開館 六本木)

会期:9/26-12/17

17世紀オランダ黄金時代に風俗画家として活躍したヨハネス・フェルメール(1632-75)。現存する30数点の中でも傑作中の傑作で、所蔵するオランダ国立美術館門外不出の作品である「牛乳を注ぐ女」が日本初公開となります。

当時、未曾有の経済的発展により富裕な市民階級が台頭したオランダでは、それまでの歴史画にかわり日常生活の情景を描いた風俗画が大いに流行した。本展では、ヤン・ステーンからゴッホに多大な影響を与えた19世紀のヨゼフ・イスラエルスまで、フェルメールの同作を中心に、油彩、水彩、版画、工芸品計110余点でオランダにおける風俗画の多様な展開を紹介します。

フェルメールの展覧会の詳細についてはまだ出ていないようですが、ダ・ヴィンチ展を含めた関連情報は、他の充実したWebサイト等をご参照下さい。ともかく非常に楽しみです。

*ダ・ヴィンチ関連

展覧会公式サイト

池上英洋の第弐研究室(展覧会監修者の池上先生のブログ。)

Leonardo Da Vinch(レオナルド・ダ・ヴィンチ専用ブログ。juliaさん運営。)

*フェルメール関連

BLUE HEAVEN(国内最大のフェルメールサイト。)

弐代目・青い日記帳「フェルメール『牛乳を注ぐ女』初来日!」(BLUE HEAVENのTakさんの記事です。)

東京新聞の本展覧会情報(ページ下方に載っています。)

「ダ・ヴィンチの遺言/池上英洋/河出書房新社」

「ダ・ヴィンチの遺言/池上英洋/河出書房新社」 「フェルメールの世界 - 17世紀オランダ風俗画家の軌跡/小林頼子/日本放送出版協会」

「フェルメールの世界 - 17世紀オランダ風俗画家の軌跡/小林頼子/日本放送出版協会」コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

メモリアルイヤー 2007

今年「記念年」を迎える芸術家です。昨年も少しだけリストアップしましたが、今年も挙げてみます。

クラシック音楽

生誕90年 ヴィーラント・ワーグナー(1917-1966) ルドルフ・バウムガルトナー(1917-2002) ディヌ・リパッティ(1917-1950)

生誕100年 松平頼則(1907-2001) ヘルムート・ヴァルヒャ(1907-1991)

生誕110年 ジョージ・セル(1897-1970) エーリヒ・ウォルフガング・コルンゴルト(1897-1957)

生誕120年 エイトル・ヴィラ=ロボス(1887-1959) アルトゥール・ルービンシュタイン(1887-1982)

生誕150年 エドワード・エルガー(1857-1934) セシル・シャミナード(1857-1944)

生誕210年 フランツ・シューベルト(1797-1828) ガエターノ・ドニゼッティ(1797-1848)

生誕250年 イグナツ・プライエル(1757-1831)

没後5年 ギュンター・ヴァント(1912-2002)

没後10年 ゲオルグ・ショルティ(1912-1997) 黛敏郎(1929-1997)

没後15年 オリヴィエ・メシアン(1908-1992)

没後20年 ドミトリー・カバレフスキー(1904-1987) オイゲン・ヨッフム(1902-1987) ジャクリーヌ・デュ・プレ(1945-1987)

没後25年 グレン・グールド(1932-1982) マリオ・デル=モナコ(1915-1982)

没後30年 レオポルド・ストコフスキー(1882-1977) マリア・カラス(1923-1977) 諸井三郎(1903-1977)

没後40年 カール・シューリヒト(1880-1967) ヴィクトル・デ・サバタ(1892-1967) アンドレ・クリュイタンス(1905-1967) エットーレ・バスティアニーニ(1922-1967)

没後45年 フランツ・コンヴィチュニー(1901-1962) ハンス・ロスバウト(1895-1962) ブルーノ・ワルター(1876-1962)

没後50年 アルトゥーロ・トスカニーニ(1867-1957) ジャン・シベリウス(1865-1957) ベニャミーノ・ジーリ(1890-1957)

没後70年 ジョージ・ガーシュウィン(1898-1937) モーリス・ラヴェル(1875-1937) アルベール・ルーセル(1869-1937) カロル・シマノフスキ(1882-1937)

没後100年 エドヴァルド・グリーグ(1843-1907) ヨーゼフ・ヨアヒム(1831-1907)

没後150年 カール・ツェルニー(1791-1857) ミハイル・グリンカ(1804-1857)

没後250年 ドメニコ・スカルラッティ(1685-1757)

没後300年 ディートリヒ・ブクステフーデ(1637-1707)

美術

生誕80年 加山又造(1927-2004)

生誕100年 フリーダ・カーロ(1907-1954)

生誕110年 ポール・デルヴォー(1897-1994) 東郷青児(1897-1978)

生誕120年 マルク・シャガール(1887-1985) マルセル・デュシャン(1887-1968) ル・コルビュジエ(1887-1965)

生誕130年 ラウル・デュフィ(1877-1953)

生誕140年 エミール・ノルデ(1867-1956)

生誕210年 歌川広重(1797-1858)

生誕260年 司馬江漢(1747-1818)

没後10年 池田満寿夫(1934-1997) 牛島憲之(1900-1997)

没後30年 田中一村(1908-1977) 熊谷守一(1880-1977)

没後20年 アンディ・ウォーホル(1928-1987)

没後35年 伊東深水(1898-1972) 鏑木清方(1878-1972) 吉原治良(1905-1972)

没後40年 エドワード・ホッパー(1882-1967) ルネ・マグリット(1898-1967) ヨハネス・イッテン(1888-1967)

没後50年 コンスタンティン・ブランクーシ(1876-1957) 川合玉堂(1873-1957) 小林古径(1883-1957)

没後60年 ピエール・ボナール(1867-1947)

没後80年 萬鉄五郎(1885-1927)

没後90年 ジョン・ウィリアム・ウォーターハウス(1849-1917) エドガー・ドガ(1834-1917) オーギュスト・ロダン(1840-1917)

没後100年 浅井忠(1856-1907)

没後400年 ジェンティーレ・ベッリーニ(1429-1507)

昨年のクラシックではともかくモーツァルトとショスタコーヴィチが目立っていましたが、今年はまずエルガー(生誕150年)やシベリウス(没後50年)などが注目されるかもしれません。その他では、ラヴェル、ルーセル、シマノフスキらの集う「没後70年組」も面白いと思います。またヴィラ=ロボスは、今年、生誕110年と没後50年を同時に迎えます。こちらも注目です。

美術では、既に記念年を前にして回顧展が開催された小林古径やノルデが、それぞれ没後50年、生誕140年を迎えます。また今年、森美術館で回顧展(5/26-9/24)が予定されているル・コルビュジエも生誕120年です。

この他にもメモリアルイヤーを迎える芸術家がいらっしゃると思います。情報をお寄せいただければ幸いです。

クラシック音楽

生誕90年 ヴィーラント・ワーグナー(1917-1966) ルドルフ・バウムガルトナー(1917-2002) ディヌ・リパッティ(1917-1950)

生誕100年 松平頼則(1907-2001) ヘルムート・ヴァルヒャ(1907-1991)

生誕110年 ジョージ・セル(1897-1970) エーリヒ・ウォルフガング・コルンゴルト(1897-1957)

生誕120年 エイトル・ヴィラ=ロボス(1887-1959) アルトゥール・ルービンシュタイン(1887-1982)

生誕150年 エドワード・エルガー(1857-1934) セシル・シャミナード(1857-1944)

生誕210年 フランツ・シューベルト(1797-1828) ガエターノ・ドニゼッティ(1797-1848)

生誕250年 イグナツ・プライエル(1757-1831)

没後5年 ギュンター・ヴァント(1912-2002)

没後10年 ゲオルグ・ショルティ(1912-1997) 黛敏郎(1929-1997)

没後15年 オリヴィエ・メシアン(1908-1992)

没後20年 ドミトリー・カバレフスキー(1904-1987) オイゲン・ヨッフム(1902-1987) ジャクリーヌ・デュ・プレ(1945-1987)

没後25年 グレン・グールド(1932-1982) マリオ・デル=モナコ(1915-1982)

没後30年 レオポルド・ストコフスキー(1882-1977) マリア・カラス(1923-1977) 諸井三郎(1903-1977)

没後40年 カール・シューリヒト(1880-1967) ヴィクトル・デ・サバタ(1892-1967) アンドレ・クリュイタンス(1905-1967) エットーレ・バスティアニーニ(1922-1967)

没後45年 フランツ・コンヴィチュニー(1901-1962) ハンス・ロスバウト(1895-1962) ブルーノ・ワルター(1876-1962)

没後50年 アルトゥーロ・トスカニーニ(1867-1957) ジャン・シベリウス(1865-1957) ベニャミーノ・ジーリ(1890-1957)

没後70年 ジョージ・ガーシュウィン(1898-1937) モーリス・ラヴェル(1875-1937) アルベール・ルーセル(1869-1937) カロル・シマノフスキ(1882-1937)

没後100年 エドヴァルド・グリーグ(1843-1907) ヨーゼフ・ヨアヒム(1831-1907)

没後150年 カール・ツェルニー(1791-1857) ミハイル・グリンカ(1804-1857)

没後250年 ドメニコ・スカルラッティ(1685-1757)

没後300年 ディートリヒ・ブクステフーデ(1637-1707)

美術

生誕80年 加山又造(1927-2004)

生誕100年 フリーダ・カーロ(1907-1954)

生誕110年 ポール・デルヴォー(1897-1994) 東郷青児(1897-1978)

生誕120年 マルク・シャガール(1887-1985) マルセル・デュシャン(1887-1968) ル・コルビュジエ(1887-1965)

生誕130年 ラウル・デュフィ(1877-1953)

生誕140年 エミール・ノルデ(1867-1956)

生誕210年 歌川広重(1797-1858)

生誕260年 司馬江漢(1747-1818)

没後10年 池田満寿夫(1934-1997) 牛島憲之(1900-1997)

没後30年 田中一村(1908-1977) 熊谷守一(1880-1977)

没後20年 アンディ・ウォーホル(1928-1987)

没後35年 伊東深水(1898-1972) 鏑木清方(1878-1972) 吉原治良(1905-1972)

没後40年 エドワード・ホッパー(1882-1967) ルネ・マグリット(1898-1967) ヨハネス・イッテン(1888-1967)

没後50年 コンスタンティン・ブランクーシ(1876-1957) 川合玉堂(1873-1957) 小林古径(1883-1957)

没後60年 ピエール・ボナール(1867-1947)

没後80年 萬鉄五郎(1885-1927)

没後90年 ジョン・ウィリアム・ウォーターハウス(1849-1917) エドガー・ドガ(1834-1917) オーギュスト・ロダン(1840-1917)

没後100年 浅井忠(1856-1907)

没後400年 ジェンティーレ・ベッリーニ(1429-1507)

昨年のクラシックではともかくモーツァルトとショスタコーヴィチが目立っていましたが、今年はまずエルガー(生誕150年)やシベリウス(没後50年)などが注目されるかもしれません。その他では、ラヴェル、ルーセル、シマノフスキらの集う「没後70年組」も面白いと思います。またヴィラ=ロボスは、今年、生誕110年と没後50年を同時に迎えます。こちらも注目です。

美術では、既に記念年を前にして回顧展が開催された小林古径やノルデが、それぞれ没後50年、生誕140年を迎えます。また今年、森美術館で回顧展(5/26-9/24)が予定されているル・コルビュジエも生誕120年です。

この他にもメモリアルイヤーを迎える芸術家がいらっしゃると思います。情報をお寄せいただければ幸いです。

コメント ( 6 ) | Trackback ( 0 )

謹賀新年 2007

新年明けましておめでとうございます。

本年もみなさまにとって素晴らしい一年であるよう、心よりお祈り申し上げます。

*酒井抱一「花鳥十二ヶ月図(一月)」(尚蔵館本)より。(宮内庁三の丸尚蔵館蔵)

結局、今年もNHK-FMのバイロイト音楽祭を聴いて年を越しました。元日はお天気も良いそうなので、初詣へでもぶらりと出かける予定です。また2日は、展覧会初めということで、東京国立博物館の通称「初もうで展」に出向きたいと思います。

それでは、今年もこの「はろるど・わーど」をどうぞ宜しくお願いします。

本年もみなさまにとって素晴らしい一年であるよう、心よりお祈り申し上げます。

*酒井抱一「花鳥十二ヶ月図(一月)」(尚蔵館本)より。(宮内庁三の丸尚蔵館蔵)

結局、今年もNHK-FMのバイロイト音楽祭を聴いて年を越しました。元日はお天気も良いそうなので、初詣へでもぶらりと出かける予定です。また2日は、展覧会初めということで、東京国立博物館の通称「初もうで展」に出向きたいと思います。

それでは、今年もこの「はろるど・わーど」をどうぞ宜しくお願いします。

コメント ( 14 ) | Trackback ( 0 )

| 次ページ » |