都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「レオナルド・ダ・ヴィンチ - 天才の実像」 東京国立博物館(その2・平成館)

東京国立博物館(台東区上野公園13-9)

「レオナルド・ダ・ヴィンチ - 天才の実像」

3/20-6/17

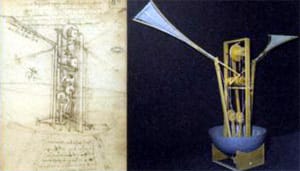

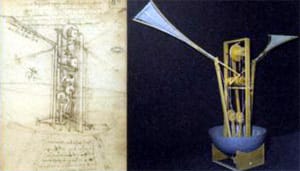

「その1・受胎告知」より続きます。第二会場の平成館では、ウフィツィ美術館で開催された企画展を日本向けにアレンジした内容が公開されていました。主にパネル、映像、模型、及び手稿(複製本)の展示です。レオナルドの飽くなき探究心を、様々な角度から概観していきます。

1. レオナルド・ダ・ヴィンチの生涯

2. 「受胎告知」 - 思索の原点

3. レオナルドの書斎

4. 「かたち」のとらえ方

5. 万物の「運動」

6. 絵画への結実

「受胎告知」を掘り下げた解説のあるセクション2は、むしろ特5室の実物を鑑賞する前に見た方が良いかもしれません。「受胎告知」より広がるレオナルドの創意が、様々な作品を引用しながら鮮やかに解かれています。「受胎告知」を右より見ることを強力に勧める映像シアターの解説よりも、余程、見応えがありました。これは必見です。

この展示で見逃せないのは、平成館の会場にて唯一、レオナルドの時代の彫刻作品である伝レオナルドの「少年キリスト」です。テラコッタ(粘土を焼いて作られた作品。)による小さな胸像が、ガラスケースの中にて目立たずに展示されています。ややうつむき加減の端正な少年の横顔と、波打つ長髪には、まさにレオナルドらしい美意識が表れているのではないでしょうか。そしてここで興味深いのは、この作品に秘めたある種の二面性です。正面及び左より眺めると、純粋で清らかな少年の面持ちを見ることができますが、作品の右手(とりわけその下手から。)へ廻ると、何やら荒々しくも猛々しい、強靭な意思を感じさせる力強い男性像へと変化して見えるのです。モデルはあくまでもキリストではありますが、ここには人の内面に潜む激しさも表現されているのではないかと感じました。

セクション3以降は、ウフィツィ美術館での企画展のさながら日本巡回展です。膨大な手稿の中に見るレオナルドの関心の所在は、どこか空想科学的でもあり、また時に極めて実証的でした。パリ手稿にある飛行船や鳥人間は、かつて人間の抱いていた空へのあこがれを、何とか実現可能なものへと探求し続けたレオナルドの頭脳の痕跡です。また川や樹木、それに血管の枝分かれを、同じような形態として見た発想も興味深く感じました。万物を統制する何かを見出す視点こそ、どこか近代以前の思考の有り様を思わせますが、神を持ち出さずに、それを科学に置き換えて説明しようとしたレオナルドの姿勢は、現代でも価値を持ちうるのではないか感じます。その論証の正否の問題ではありません。

特に印象に残ったのは、スフォルツァ騎馬像と、「最後の晩餐」に見る人物の動きの展示でした。会場の壁より突き出す巨大な騎馬像の模型を見るだけで、レオナルドが途方もない事業をしようとしたことを体感出来るのではないでしょうか。リアリティーに富んだ馬の造形に彼の解剖学的な視線を見出すとともに、その複雑怪奇な鋳造方法にその発想の大胆さを見る思いがしました。また「最後の晩餐」では、個々の登場人物に異なった感情を埋め込み、それに見合った動きを捉えたレオナルドのイメージの深さに驚かされます。その他、黙示録をも想像させる大洪水の素描なども迫力がありました。

会場の広さに比べて、展示物がやや多かったかもしれません。特に手稿などはどれも小さく、「受胎告知」の特5室とはまた異なった意味で混雑しています。ゆっくり見るのであれば、相当の時間を用意しておいた方が良さそうです。

私はどちらかというと、「受胎告知」をじっくり見ることに時間をとりましたが、ほぼ模型、パネルだけで構成されたこの平成館の展示も非常に良く出来ていました。この種の内容ではこれまでで一番楽しめたかもしれません。

「その1・受胎告知」のエントリでも触れましたが、出来れば金曜日の夜間開館時間帯(20時まで)での鑑賞をおすすめします。6月17日までの開催です。(4/6鑑賞)

*関連エントリ

「レオナルド・ダ・ヴィンチ - 天才の実像」 東京国立博物館(その1・受胎告知)

「レオナルド・ダ・ヴィンチ - 天才の実像」

3/20-6/17

「その1・受胎告知」より続きます。第二会場の平成館では、ウフィツィ美術館で開催された企画展を日本向けにアレンジした内容が公開されていました。主にパネル、映像、模型、及び手稿(複製本)の展示です。レオナルドの飽くなき探究心を、様々な角度から概観していきます。

1. レオナルド・ダ・ヴィンチの生涯

2. 「受胎告知」 - 思索の原点

3. レオナルドの書斎

4. 「かたち」のとらえ方

5. 万物の「運動」

6. 絵画への結実

「受胎告知」を掘り下げた解説のあるセクション2は、むしろ特5室の実物を鑑賞する前に見た方が良いかもしれません。「受胎告知」より広がるレオナルドの創意が、様々な作品を引用しながら鮮やかに解かれています。「受胎告知」を右より見ることを強力に勧める映像シアターの解説よりも、余程、見応えがありました。これは必見です。

この展示で見逃せないのは、平成館の会場にて唯一、レオナルドの時代の彫刻作品である伝レオナルドの「少年キリスト」です。テラコッタ(粘土を焼いて作られた作品。)による小さな胸像が、ガラスケースの中にて目立たずに展示されています。ややうつむき加減の端正な少年の横顔と、波打つ長髪には、まさにレオナルドらしい美意識が表れているのではないでしょうか。そしてここで興味深いのは、この作品に秘めたある種の二面性です。正面及び左より眺めると、純粋で清らかな少年の面持ちを見ることができますが、作品の右手(とりわけその下手から。)へ廻ると、何やら荒々しくも猛々しい、強靭な意思を感じさせる力強い男性像へと変化して見えるのです。モデルはあくまでもキリストではありますが、ここには人の内面に潜む激しさも表現されているのではないかと感じました。

セクション3以降は、ウフィツィ美術館での企画展のさながら日本巡回展です。膨大な手稿の中に見るレオナルドの関心の所在は、どこか空想科学的でもあり、また時に極めて実証的でした。パリ手稿にある飛行船や鳥人間は、かつて人間の抱いていた空へのあこがれを、何とか実現可能なものへと探求し続けたレオナルドの頭脳の痕跡です。また川や樹木、それに血管の枝分かれを、同じような形態として見た発想も興味深く感じました。万物を統制する何かを見出す視点こそ、どこか近代以前の思考の有り様を思わせますが、神を持ち出さずに、それを科学に置き換えて説明しようとしたレオナルドの姿勢は、現代でも価値を持ちうるのではないか感じます。その論証の正否の問題ではありません。

特に印象に残ったのは、スフォルツァ騎馬像と、「最後の晩餐」に見る人物の動きの展示でした。会場の壁より突き出す巨大な騎馬像の模型を見るだけで、レオナルドが途方もない事業をしようとしたことを体感出来るのではないでしょうか。リアリティーに富んだ馬の造形に彼の解剖学的な視線を見出すとともに、その複雑怪奇な鋳造方法にその発想の大胆さを見る思いがしました。また「最後の晩餐」では、個々の登場人物に異なった感情を埋め込み、それに見合った動きを捉えたレオナルドのイメージの深さに驚かされます。その他、黙示録をも想像させる大洪水の素描なども迫力がありました。

会場の広さに比べて、展示物がやや多かったかもしれません。特に手稿などはどれも小さく、「受胎告知」の特5室とはまた異なった意味で混雑しています。ゆっくり見るのであれば、相当の時間を用意しておいた方が良さそうです。

私はどちらかというと、「受胎告知」をじっくり見ることに時間をとりましたが、ほぼ模型、パネルだけで構成されたこの平成館の展示も非常に良く出来ていました。この種の内容ではこれまでで一番楽しめたかもしれません。

「その1・受胎告知」のエントリでも触れましたが、出来れば金曜日の夜間開館時間帯(20時まで)での鑑賞をおすすめします。6月17日までの開催です。(4/6鑑賞)

*関連エントリ

「レオナルド・ダ・ヴィンチ - 天才の実像」 東京国立博物館(その1・受胎告知)

コメント ( 6 ) | Trackback ( 0 )

「レオナルド・ダ・ヴィンチ - 天才の実像」 東京国立博物館(その1・受胎告知)

東京国立博物館・本館(台東区上野公園13-9)

「レオナルド・ダ・ヴィンチ - 天才の実像」

3/20-6/17

そろそろ会期も中盤に差し掛かってきました。東京国立博物館で開催中の「レオナルド・ダ・ヴィンチ - 天才の実像」展です。レオナルド初期の傑作であり、またかの「最後の晩餐」に次ぐ大作でもあるという「受胎告知」(ウフィツィ美術館蔵)が、初めてイタリア国外に出て展示されています。各メディア等でも頻繁に取り上げられている展覧会です。既に注目度は満点です。

展示は二部に分かれていますが、「受胎告知」は博物館本館正面の特別5室(第一会場)で公開されています。(第二会場は平成館です。以前、ウフィツィ美術館で開催された企画展が日本向けにアレンジされています。)特5室への入場の際には、美術展では異例とも言える荷物検査も行われていました。その雰囲気からして他の展覧会とは一線を画しています。

「受胎告知」は展示室の最奥部にて静かに鎮座していました。遠方の正面より見てまず印象に残ったのは、厳格なルネサンス遠近法に基づくはずのこの作品が、不思議とどこかひどく不安定な、言い換えれば、見る側の視点を定めさせないような構図感を漂わせているということでした。ガブリエルとマリアによる受胎告知のドラマは、遠近法の消失点である高山に収斂されるようにしてのみ込まれ、こちら側へ迫ってくるような求心力があまり感じられません。それに二者の間隔も奇妙なほど開いています。そしてその空間に、大気遠近法によって美しい青みを帯びた山がそびえ立っているのです。しかもそれは不自然なほどに目立っていました。

しばらく前景の告知のシーンを見ていた自分が、いつの間にやらその山を含めた奥の遠景に目が移っていることに気がつきました。またマリアの後ろ側に見る歪んだ石壁や、ガブリエルの後方に立ち並ぶ極めて図形的な木々の描写などは、何やらシュルレアリスム絵画に登場するような不気味な静謐感を漂わせています。絵の「全体」よりも「部分」に強く意識の働く作品です。それぞれのモチーフが、複雑なパズルを組み合わせるかのようにして一つに繋がっています。そして、そこに歪みも感じられるわけなのです。

いわゆるマリアの右手の問題は、確かに絵の右側に立って鑑賞することで殆ど解決してしまいました。右方向より眺めれば、正面より見ると異様なほど長く伸びる手も適正なものへと変化していきます。また、石壁に強く表れた歪みもほぼ無くなっていました。少なくとも見かけ上、マリア側全体における歪みは相当に解消されています。

ただしそれでも、私はこの作品を右手より、またマリアの背中側より見ることについて賛成することは出来ません。何故ならそれは、右方向より見ることで、マリアの存在感が損なわれる、ひいては「受胎告知」のドラマにそぐわないとも言える流れが絵の中に生まれるからです。マリアの正面、もしくは右手より見ると、視線はまず石壁の遠近法を伝わるかのように遠景へと移され、すぐにかの記号的な木々へと向うことが分かります。そしてその後、ようやく前景へと戻って、この絵で最も充実して描かれているガブリエルへと到達することになるのです。つまり右側より見ると、マリアの眼前にいるはずのガブリエルが、あくまでも遠景を無視しない限り直接的に鑑賞することが難しくなってしまいます。また、ガブリエルよりまさしく受胎を告げられたマリアというこの作品の構図が、マリア方向から眺めることによって転倒してしまうのではないでしょうか。マリアの右手の問題などは、まさしくレオナルドの未熟だった部分を覆い隠そうとする、後世の言ってみれば「後知恵」的な発想ではないかとさえ思いました。アナモルフォーズ(歪曲技法)をこの絵画に当てはめるのは早計かと感じます。初めに完璧ありきではお話になりません。

と言うことで、結局、私が一番落ち着きを持って見ることが出来たのは、絵の中央より左手の位置、つまりややガブリエル側によった場所でした。天使ガブリエルが神の言葉を告げ、マリアがそれに戸惑うという一連の流れが発せられているのは、やはり画中の生気溢れるガブリエルの強い眼差しとその神々しき手の指先です。彼の視線を追うようにしてマリアをのぞむことが、「受胎告知」のドラマをこの画にて追体験出来る唯一の方法ではないでしょうか。そしてマリアの後方はすぐ石壁にて覆われています。確かに遠近法の若干の歪みにて、マリアはやや窮屈な場所に立っているようにも思えますが、ガブリエルの目を追ってみると、その圧倒的な存在感が石壁の重厚感と相まってひしひしと伝わってくるのです。右手の問題に囚われて、マリアの存在感を消してしまうのは如何なものかと思います。このドラマの主人公はやはりマリアなのです。

マリアがガブリエルに比べると凡庸だとも言われるのは、おそらくガブリエルの描写があまりにも素晴らしいからではないでしょうか。口をやや半開きにした、端正な顔立ちの、いかにもレオナルド好みな中性的な表情は、緊張感のある眼差しの力も借りて、実に生き生きとした天使の姿を描き切っています。またやや赤らんだような頬も美しく、お馴染みの水流のような巻き毛もひたすら流麗です。仄かに光の差し込んだ百合、もしくは美少年には不釣り合いにも見える猛々しいも羽も、ともに驚くほど精緻な描写にて表現されていました。

一方のマリアに見る、やや表現に硬いとも言われる顔の表情ですが、それはむしろ彼女の強い母性を示しているからではないかと思いました。ふっくらと丸みを帯びた顔の輪郭や、「告知」を受けながらも全てを達観したような泰然としたその眼差し、そしてやや肉付きのよい胴から下半身にかけては、それこそ既に何名もの子どもを宿し、また育て切った母親だけが持つような力強さと慈愛すら感じさせています。このマリアは凡庸でも、また表情が硬いわけでもありません。むしろここには描き手、つまりレオナルドにとっての理想の母性像の投影した姿があると言ってしまうのは危険でしょうか。さながら遠景にてそびえ立つ高山のように、またさもガブリエルの告知などは知っていたかと言わんばかりのその姿は、どこか孤独ではありながらも、逞しく漲る母性の力を見出すことが出来ます。これくらい悠然とせずに、どのように子を育てるのか。ここに母親の一種の理想像を見る思いもしました。

ガブリエルの足元に広がる植物の園や、マリアの前に鎮座する書見台などは、何としてでもがぶり付きで見ながら、その絶妙な画肌の感触を確かめたい部分です。花々はまるで人間の感情を持つかのように憂いをたたえながら咲き乱れ、書見台はその原料の石を混ぜ込んだのではないかと思うほど優れた質感にて表現されています。また書見台より垂れるレースは、あたかも清らかに流れる一筋の水のように美しく描かれていました。マリアの下に広がるタイルの目地も、もはや肉眼では確認するのが困難なほど、精巧な筆のタッチにて乾いた質感を表現しています。作品に近づけば近づくほど、眼前に息をのむような美しい光景が出現する作品です。マリアの衣装の折重なる様子などは、何度眺めて見ても飽きることはありません。

遥か彼方の高山より広がる遠景は、例えば水辺の周囲に広がる街の連なりや浮かぶ舟などの精巧な描写によって、前景の告知のシーンとは全く異なった、一種の「現実」の世界が広がっていることを感じさせてくれました。ただし、その前にて立ち並ぶ木々だけはどうしても納得出来ません。あれほど細やかな遠景を描くレオナルドが、どうしてこのようなそれこそシールでも貼ったような、極めて平面的な木を並べたのでしょうか。その部分にだけ、さながら木の標本を写し取ったかのような場が広がっています。明らかに異質です。

最後に会場について触れたいと思います。特5室での展示はこの「受胎告知」一点のみです。ゲートを抜けると、すぐさまひな壇の奥に飾られている作品を眺めることが出来ます。まずは、絵より一段上に昇った部分より見るのが効果的です。そこでは絵の全体を確かめながら、比較的自由に鑑賞することが可能かと思います。そしてじっくりと味わった後は、絵の前へと続く列に並ぶことをおすすめします。(画肌を味わうには最前列でないとかなり難しいと思います。)ただしここは立ち止まることを許されていません。終始、ゆっくり歩きながらの鑑賞です。また絵の前を抜けてしまうと、列に戻ることもほぼ出来ません。(空いていれば別です。)列に並ぶのはあくまでも鑑賞の最後です。(ただし特5室は、当日に限り最入場が可能です。一回出てから、もう一度見ると言うのも良さそうです。)

思っていたほど混雑している印象はありませんが、もしじっくりと拝見したいのであれば、私も鑑賞した金曜日の夜間開館時間帯(17:00-20:00)を強力におすすめ致します。特に19時以降は驚くほど館内が空いていました。先に第二会場の展示を見て、最後の一時間だけ特5室で粘るのも良いのではないでしょうか。閉館前の数十分は殆ど絵の前を自由に行き来することが出来ます。何度も何度もがぶりつきで見ることが可能です。

記事が長くなってしまいました。第二会場の展示については「その2」へ続けたいと思います。

*関連エントリ

「レオナルド・ダ・ヴィンチ - 天才の実像」 東京国立博物館(その2・平成館)

「レオナルド・ダ・ヴィンチ - 天才の実像」

3/20-6/17

そろそろ会期も中盤に差し掛かってきました。東京国立博物館で開催中の「レオナルド・ダ・ヴィンチ - 天才の実像」展です。レオナルド初期の傑作であり、またかの「最後の晩餐」に次ぐ大作でもあるという「受胎告知」(ウフィツィ美術館蔵)が、初めてイタリア国外に出て展示されています。各メディア等でも頻繁に取り上げられている展覧会です。既に注目度は満点です。

展示は二部に分かれていますが、「受胎告知」は博物館本館正面の特別5室(第一会場)で公開されています。(第二会場は平成館です。以前、ウフィツィ美術館で開催された企画展が日本向けにアレンジされています。)特5室への入場の際には、美術展では異例とも言える荷物検査も行われていました。その雰囲気からして他の展覧会とは一線を画しています。

「受胎告知」は展示室の最奥部にて静かに鎮座していました。遠方の正面より見てまず印象に残ったのは、厳格なルネサンス遠近法に基づくはずのこの作品が、不思議とどこかひどく不安定な、言い換えれば、見る側の視点を定めさせないような構図感を漂わせているということでした。ガブリエルとマリアによる受胎告知のドラマは、遠近法の消失点である高山に収斂されるようにしてのみ込まれ、こちら側へ迫ってくるような求心力があまり感じられません。それに二者の間隔も奇妙なほど開いています。そしてその空間に、大気遠近法によって美しい青みを帯びた山がそびえ立っているのです。しかもそれは不自然なほどに目立っていました。

しばらく前景の告知のシーンを見ていた自分が、いつの間にやらその山を含めた奥の遠景に目が移っていることに気がつきました。またマリアの後ろ側に見る歪んだ石壁や、ガブリエルの後方に立ち並ぶ極めて図形的な木々の描写などは、何やらシュルレアリスム絵画に登場するような不気味な静謐感を漂わせています。絵の「全体」よりも「部分」に強く意識の働く作品です。それぞれのモチーフが、複雑なパズルを組み合わせるかのようにして一つに繋がっています。そして、そこに歪みも感じられるわけなのです。

いわゆるマリアの右手の問題は、確かに絵の右側に立って鑑賞することで殆ど解決してしまいました。右方向より眺めれば、正面より見ると異様なほど長く伸びる手も適正なものへと変化していきます。また、石壁に強く表れた歪みもほぼ無くなっていました。少なくとも見かけ上、マリア側全体における歪みは相当に解消されています。

ただしそれでも、私はこの作品を右手より、またマリアの背中側より見ることについて賛成することは出来ません。何故ならそれは、右方向より見ることで、マリアの存在感が損なわれる、ひいては「受胎告知」のドラマにそぐわないとも言える流れが絵の中に生まれるからです。マリアの正面、もしくは右手より見ると、視線はまず石壁の遠近法を伝わるかのように遠景へと移され、すぐにかの記号的な木々へと向うことが分かります。そしてその後、ようやく前景へと戻って、この絵で最も充実して描かれているガブリエルへと到達することになるのです。つまり右側より見ると、マリアの眼前にいるはずのガブリエルが、あくまでも遠景を無視しない限り直接的に鑑賞することが難しくなってしまいます。また、ガブリエルよりまさしく受胎を告げられたマリアというこの作品の構図が、マリア方向から眺めることによって転倒してしまうのではないでしょうか。マリアの右手の問題などは、まさしくレオナルドの未熟だった部分を覆い隠そうとする、後世の言ってみれば「後知恵」的な発想ではないかとさえ思いました。アナモルフォーズ(歪曲技法)をこの絵画に当てはめるのは早計かと感じます。初めに完璧ありきではお話になりません。

と言うことで、結局、私が一番落ち着きを持って見ることが出来たのは、絵の中央より左手の位置、つまりややガブリエル側によった場所でした。天使ガブリエルが神の言葉を告げ、マリアがそれに戸惑うという一連の流れが発せられているのは、やはり画中の生気溢れるガブリエルの強い眼差しとその神々しき手の指先です。彼の視線を追うようにしてマリアをのぞむことが、「受胎告知」のドラマをこの画にて追体験出来る唯一の方法ではないでしょうか。そしてマリアの後方はすぐ石壁にて覆われています。確かに遠近法の若干の歪みにて、マリアはやや窮屈な場所に立っているようにも思えますが、ガブリエルの目を追ってみると、その圧倒的な存在感が石壁の重厚感と相まってひしひしと伝わってくるのです。右手の問題に囚われて、マリアの存在感を消してしまうのは如何なものかと思います。このドラマの主人公はやはりマリアなのです。

マリアがガブリエルに比べると凡庸だとも言われるのは、おそらくガブリエルの描写があまりにも素晴らしいからではないでしょうか。口をやや半開きにした、端正な顔立ちの、いかにもレオナルド好みな中性的な表情は、緊張感のある眼差しの力も借りて、実に生き生きとした天使の姿を描き切っています。またやや赤らんだような頬も美しく、お馴染みの水流のような巻き毛もひたすら流麗です。仄かに光の差し込んだ百合、もしくは美少年には不釣り合いにも見える猛々しいも羽も、ともに驚くほど精緻な描写にて表現されていました。

一方のマリアに見る、やや表現に硬いとも言われる顔の表情ですが、それはむしろ彼女の強い母性を示しているからではないかと思いました。ふっくらと丸みを帯びた顔の輪郭や、「告知」を受けながらも全てを達観したような泰然としたその眼差し、そしてやや肉付きのよい胴から下半身にかけては、それこそ既に何名もの子どもを宿し、また育て切った母親だけが持つような力強さと慈愛すら感じさせています。このマリアは凡庸でも、また表情が硬いわけでもありません。むしろここには描き手、つまりレオナルドにとっての理想の母性像の投影した姿があると言ってしまうのは危険でしょうか。さながら遠景にてそびえ立つ高山のように、またさもガブリエルの告知などは知っていたかと言わんばかりのその姿は、どこか孤独ではありながらも、逞しく漲る母性の力を見出すことが出来ます。これくらい悠然とせずに、どのように子を育てるのか。ここに母親の一種の理想像を見る思いもしました。

ガブリエルの足元に広がる植物の園や、マリアの前に鎮座する書見台などは、何としてでもがぶり付きで見ながら、その絶妙な画肌の感触を確かめたい部分です。花々はまるで人間の感情を持つかのように憂いをたたえながら咲き乱れ、書見台はその原料の石を混ぜ込んだのではないかと思うほど優れた質感にて表現されています。また書見台より垂れるレースは、あたかも清らかに流れる一筋の水のように美しく描かれていました。マリアの下に広がるタイルの目地も、もはや肉眼では確認するのが困難なほど、精巧な筆のタッチにて乾いた質感を表現しています。作品に近づけば近づくほど、眼前に息をのむような美しい光景が出現する作品です。マリアの衣装の折重なる様子などは、何度眺めて見ても飽きることはありません。

遥か彼方の高山より広がる遠景は、例えば水辺の周囲に広がる街の連なりや浮かぶ舟などの精巧な描写によって、前景の告知のシーンとは全く異なった、一種の「現実」の世界が広がっていることを感じさせてくれました。ただし、その前にて立ち並ぶ木々だけはどうしても納得出来ません。あれほど細やかな遠景を描くレオナルドが、どうしてこのようなそれこそシールでも貼ったような、極めて平面的な木を並べたのでしょうか。その部分にだけ、さながら木の標本を写し取ったかのような場が広がっています。明らかに異質です。

最後に会場について触れたいと思います。特5室での展示はこの「受胎告知」一点のみです。ゲートを抜けると、すぐさまひな壇の奥に飾られている作品を眺めることが出来ます。まずは、絵より一段上に昇った部分より見るのが効果的です。そこでは絵の全体を確かめながら、比較的自由に鑑賞することが可能かと思います。そしてじっくりと味わった後は、絵の前へと続く列に並ぶことをおすすめします。(画肌を味わうには最前列でないとかなり難しいと思います。)ただしここは立ち止まることを許されていません。終始、ゆっくり歩きながらの鑑賞です。また絵の前を抜けてしまうと、列に戻ることもほぼ出来ません。(空いていれば別です。)列に並ぶのはあくまでも鑑賞の最後です。(ただし特5室は、当日に限り最入場が可能です。一回出てから、もう一度見ると言うのも良さそうです。)

思っていたほど混雑している印象はありませんが、もしじっくりと拝見したいのであれば、私も鑑賞した金曜日の夜間開館時間帯(17:00-20:00)を強力におすすめ致します。特に19時以降は驚くほど館内が空いていました。先に第二会場の展示を見て、最後の一時間だけ特5室で粘るのも良いのではないでしょうか。閉館前の数十分は殆ど絵の前を自由に行き来することが出来ます。何度も何度もがぶりつきで見ることが可能です。

記事が長くなってしまいました。第二会場の展示については「その2」へ続けたいと思います。

*関連エントリ

「レオナルド・ダ・ヴィンチ - 天才の実像」 東京国立博物館(その2・平成館)

コメント ( 15 ) | Trackback ( 0 )

「アートフェア東京2007」 東京国際フォーラム

東京国際フォーラム・展示ホール(千代田区丸の内3-5-1)

「アートフェア東京2007」

4/10-12

日本最大のアートの見本市、「アートフェア東京2007」へ行ってきました。2005年の初回に引き続いての二度目の開催です。

会場には、主に在京の画廊、約100軒近くの展示ブースがひしめき合っていました。取り扱いジャンルはコンテンポラリーが目立つものの、古美術や近代洋画などもあり、実に多様です。○×百万円する楽茶碗より、これまた百万以上の値の付いていたリヒターの絵画、さらにはブース内にて公開制作中でもあった名和晃平のオブジェから、一点5万円ほどの若手作家の絵画まで、価格帯も作品も非常に幅広く揃っていました。なかなかこれほど多くの作品の並ぶ中で、魅力ある未知の作家を発見するのは難しい作業ではありますが、買うという視点を前提にアートを見るのも新鮮な感覚だと思います。

せっかく出向きながら、ただウロウロとするだけでは勿体ないので、ちょうど私が入場した頃に始まったガイドツアーに参加しました。(「WHY NOT LIVE for ART ?」18時より。)ガイドを務めたのは、オペラシティアートギャラリーの学芸員を務める飯田志保子氏で、その引率の元、数名の参加者とともに現代美術を扱ういくつかの画廊を見て廻ります。内容はどちらかといえば、「アートをどう買うか。」よりも「どう見るか。」という、やや美術館サイドの視線に立ったものでしたが、画廊での作品の基本的な「見方」(プライスカード云々など。)の説明を聞き、また他の参加者と「この作品を家のどこに置くか。」などと話し合う間に、所定の1時間がすぐに過ぎてしまいました。ちなみにこのツアーはお土産付きです。オペラシティアートギャラリーのチケットをいただきました。

「ラウンジ・トーク 現代アートを買うために」(柏をたのしむ@水上デザインオフィス)

*プレイベントへ行かれたmizdesignさんのブログです。ラウンジトークの詳細なレポートが掲載されています。必見です。

「アートフェア」自体はまだ二回目です。現状では毎年の開催を目指しながら、まずは一定の認知度を高めていく段階なのかもしれません。ただ率直に申し上げると、イベントとして見るなら規模、もしくは内容の面白さに欠け、また「見本市」としての成功(売上げなど。)を追求するなら、取り扱い作品、特に価格帯が中途半端であるような印象も受けました。(おそらく、もっと「大家」の、またより「高い」作品を望む方もいらっしゃるのではないでしょうか。)今回はトークシリーズや私の参加したツアーなど、一定のイベント色があったのは事実ですが、残念ながら土・日の開催はなく、立地に優れた会場を用いながらも外から集客する工夫が全くと言って良いほど為されていません。また逆に「見本市」として価値を高めるには、もっとジャンルを整理しながら専門性を強めることも必要です。もちろん、「イベント」と「売れる」ことが両立するのがベストかもしれませんが、現状ではそのどちらに向いているのがが極めて見出しにくいように感じます。夜九時までの開催でありながら、近隣の勤め帰りの会社員の方々が続々入場するような光景はあまり見られません。突き詰めて言ってしまえば、まだどうしても内輪色の濃い企画なのです。その辺りが、「アートファン層の拡大と、それにともなうアートマーケットの拡大。」(上記mizdesignさんのブログより。)の、とりわけ「ともなう」以降の難しさを示しているのではないかとも思いました。

さて、会場で一番売れていた作品は、レントゲンヴェルゲのあるがせいじのオブジェ(5000円!)でした。これは、かの「ex-chamber museum」のDADA.さんが企画された「封筒の中のギャラリー」の第三弾で、約80のエディションのうち既に30部がはけています。ちなみに封筒の中のギャラリーについては、WEBショップの「竹ノ輪」で購入することが出来るそうです。そちらもご参照下さい。

竹ノ輪SHOP

封筒の中のギャラリー vol.1 寺内誠

封筒の中のギャラリー vol.2 安岡亜蘭

「封筒の中のギャラリーVol.3 あるがせいじ/作家インタビュー」(ex-chamber museum)

来年は土日を挟んでの開催が予定されているそうです。さらにスケールアップしたアートフェアを待ち望みたいです。(4/11鑑賞)

「アートフェア東京2007」

4/10-12

日本最大のアートの見本市、「アートフェア東京2007」へ行ってきました。2005年の初回に引き続いての二度目の開催です。

会場には、主に在京の画廊、約100軒近くの展示ブースがひしめき合っていました。取り扱いジャンルはコンテンポラリーが目立つものの、古美術や近代洋画などもあり、実に多様です。○×百万円する楽茶碗より、これまた百万以上の値の付いていたリヒターの絵画、さらにはブース内にて公開制作中でもあった名和晃平のオブジェから、一点5万円ほどの若手作家の絵画まで、価格帯も作品も非常に幅広く揃っていました。なかなかこれほど多くの作品の並ぶ中で、魅力ある未知の作家を発見するのは難しい作業ではありますが、買うという視点を前提にアートを見るのも新鮮な感覚だと思います。

せっかく出向きながら、ただウロウロとするだけでは勿体ないので、ちょうど私が入場した頃に始まったガイドツアーに参加しました。(「WHY NOT LIVE for ART ?」18時より。)ガイドを務めたのは、オペラシティアートギャラリーの学芸員を務める飯田志保子氏で、その引率の元、数名の参加者とともに現代美術を扱ういくつかの画廊を見て廻ります。内容はどちらかといえば、「アートをどう買うか。」よりも「どう見るか。」という、やや美術館サイドの視線に立ったものでしたが、画廊での作品の基本的な「見方」(プライスカード云々など。)の説明を聞き、また他の参加者と「この作品を家のどこに置くか。」などと話し合う間に、所定の1時間がすぐに過ぎてしまいました。ちなみにこのツアーはお土産付きです。オペラシティアートギャラリーのチケットをいただきました。

「ラウンジ・トーク 現代アートを買うために」(柏をたのしむ@水上デザインオフィス)

*プレイベントへ行かれたmizdesignさんのブログです。ラウンジトークの詳細なレポートが掲載されています。必見です。

「アートフェア」自体はまだ二回目です。現状では毎年の開催を目指しながら、まずは一定の認知度を高めていく段階なのかもしれません。ただ率直に申し上げると、イベントとして見るなら規模、もしくは内容の面白さに欠け、また「見本市」としての成功(売上げなど。)を追求するなら、取り扱い作品、特に価格帯が中途半端であるような印象も受けました。(おそらく、もっと「大家」の、またより「高い」作品を望む方もいらっしゃるのではないでしょうか。)今回はトークシリーズや私の参加したツアーなど、一定のイベント色があったのは事実ですが、残念ながら土・日の開催はなく、立地に優れた会場を用いながらも外から集客する工夫が全くと言って良いほど為されていません。また逆に「見本市」として価値を高めるには、もっとジャンルを整理しながら専門性を強めることも必要です。もちろん、「イベント」と「売れる」ことが両立するのがベストかもしれませんが、現状ではそのどちらに向いているのがが極めて見出しにくいように感じます。夜九時までの開催でありながら、近隣の勤め帰りの会社員の方々が続々入場するような光景はあまり見られません。突き詰めて言ってしまえば、まだどうしても内輪色の濃い企画なのです。その辺りが、「アートファン層の拡大と、それにともなうアートマーケットの拡大。」(上記mizdesignさんのブログより。)の、とりわけ「ともなう」以降の難しさを示しているのではないかとも思いました。

さて、会場で一番売れていた作品は、レントゲンヴェルゲのあるがせいじのオブジェ(5000円!)でした。これは、かの「ex-chamber museum」のDADA.さんが企画された「封筒の中のギャラリー」の第三弾で、約80のエディションのうち既に30部がはけています。ちなみに封筒の中のギャラリーについては、WEBショップの「竹ノ輪」で購入することが出来るそうです。そちらもご参照下さい。

竹ノ輪SHOP

封筒の中のギャラリー vol.1 寺内誠

封筒の中のギャラリー vol.2 安岡亜蘭

「封筒の中のギャラリーVol.3 あるがせいじ/作家インタビュー」(ex-chamber museum)

来年は土日を挟んでの開催が予定されているそうです。さらにスケールアップしたアートフェアを待ち望みたいです。(4/11鑑賞)

コメント ( 7 ) | Trackback ( 0 )

「琳派 四季のきょうえん(その1)」 畠山記念館

畠山記念館(港区白金台2-20-12)

「琳派 四季のきょうえん」

4/3-6/10

早々に行ってきました。畠山記念館で開催中の「琳派 四季のきょうえん」展です。同記念館所蔵の琳派コレクションが、約6年ぶりに公開されています。

「畠山記念館で6年ぶりの琳派展」(展示替え情報など。一度、拙ブログでもご紹介しています。)

まずはお目当ての抱一です。今回、出品されていたのは全部で4点でしたが、中でも「四季花木図屏風」は目立っていました。バークコレクションの「桜花図屏風」を思わせるような上向きの桜の木の下には、四季の草花が右から左へと時を追って描かれています。たらし込みの幹の瑞々しさ、仄かにピンク色を帯びた白い桜の花びら、そしてあたかもそよ風に靡いているような百合や朝顔などは、どれも抱一ならではの精緻なタッチで表現されていました。また、ススキの描写こそさすがに「夏秋草図屏風」の神業的な筆の流れには及びませんが、草花は総じて生々しく、あたかもその香りすら漂ってくるような臨場感をも感じさせています。それに金泥による土の表現も華麗です。無理なく、草木を引き立てるように配されています。

屋根先にちょこんとのった一匹の猫が夕涼みをする「賤が屋の夕顔図」も、その余白の妙も含めて、情緒豊かな魅力ある作品でした。夕顔の下よりゆらゆらと立ち上る煙(蚊遣りの煙です。)が夏の夕暮れを伝え、その屋根下での生活の情景を静かに連想させてくれます。筆の力も抜けた、軽やかで即興的な作品です。猫の行き先も気になります。

軽妙な「夕顔図」と比べて、堅牢な構成感を見せているのは「立雛図」です。松や菊、それに金地の模様などを丁寧に塗りわけ、気品に溢れた立雛の様子を可愛らしくも表現しています。また、上部に貼られた自詠の和歌の色紙も洒落ています。主張し過ぎることがありません。

さて抱一以外では、光琳の「白梅模様小袖貼付屏風」が見事でした。金地の屏風に、力強い白梅の柄をとった小袖が艶やかに貼付けられています。枝振りは緊張感にも溢れ、しなやかなカーブを描きながら四方へと伸びていました。これぞ光琳とでも言うような、隙のない、逞しい造形描写を思わせる作品です。

工芸品では光悦や乾山の楽焼茶碗が印象に残りました。中でも光悦の「赤楽茶碗 銘雪峯」は圧倒的です。あたかも雪が積もるように白釉が口部に掛けられ、まるで稲光のように走る火割れが側面を飾っています。また火割れの部分に見る金粉も引き立っていました。楽焼に独特な重々しい静謐感が、この煌めく火割れによって一変しています。これは斬新です。

いわゆる乾山焼をやや苦手とする私ですが、「黒楽茶碗 銘武蔵野」には強く惹かれました。鈍く光る黒楽の胴の部分には、満月と大きく揺れるススキが美しく描かれています。その他、「結鉾香合」や、比較的絵柄の落ち着いた「銹絵染付笹文茶碗」にも魅力を感じます。共に白梅や笹が、素朴な風情で描かれた作品でした。

その他では、一見しただけでは彼のものとは分からないような其一の「曲水宴図」も興味深い作品です。南画を思わせる描写にて、宴の様子を細やかなタッチで表現しています。ここにはまだ、光琳より受け継ぐ、力強く斬新な造形の美は見られません。それがかえって新鮮にも感じました。

次回は、抱一の「十二ヶ月花鳥図」(畠山本)の展示される期間(4/17-5/6)に足を運びたいと思います。

6月10日までの開催です。(4/6鑑賞)

*関連エントリ

「畠山記念館で6年ぶりの琳派展」

「琳派 四季のきょうえん」

4/3-6/10

早々に行ってきました。畠山記念館で開催中の「琳派 四季のきょうえん」展です。同記念館所蔵の琳派コレクションが、約6年ぶりに公開されています。

「畠山記念館で6年ぶりの琳派展」(展示替え情報など。一度、拙ブログでもご紹介しています。)

まずはお目当ての抱一です。今回、出品されていたのは全部で4点でしたが、中でも「四季花木図屏風」は目立っていました。バークコレクションの「桜花図屏風」を思わせるような上向きの桜の木の下には、四季の草花が右から左へと時を追って描かれています。たらし込みの幹の瑞々しさ、仄かにピンク色を帯びた白い桜の花びら、そしてあたかもそよ風に靡いているような百合や朝顔などは、どれも抱一ならではの精緻なタッチで表現されていました。また、ススキの描写こそさすがに「夏秋草図屏風」の神業的な筆の流れには及びませんが、草花は総じて生々しく、あたかもその香りすら漂ってくるような臨場感をも感じさせています。それに金泥による土の表現も華麗です。無理なく、草木を引き立てるように配されています。

屋根先にちょこんとのった一匹の猫が夕涼みをする「賤が屋の夕顔図」も、その余白の妙も含めて、情緒豊かな魅力ある作品でした。夕顔の下よりゆらゆらと立ち上る煙(蚊遣りの煙です。)が夏の夕暮れを伝え、その屋根下での生活の情景を静かに連想させてくれます。筆の力も抜けた、軽やかで即興的な作品です。猫の行き先も気になります。

軽妙な「夕顔図」と比べて、堅牢な構成感を見せているのは「立雛図」です。松や菊、それに金地の模様などを丁寧に塗りわけ、気品に溢れた立雛の様子を可愛らしくも表現しています。また、上部に貼られた自詠の和歌の色紙も洒落ています。主張し過ぎることがありません。

さて抱一以外では、光琳の「白梅模様小袖貼付屏風」が見事でした。金地の屏風に、力強い白梅の柄をとった小袖が艶やかに貼付けられています。枝振りは緊張感にも溢れ、しなやかなカーブを描きながら四方へと伸びていました。これぞ光琳とでも言うような、隙のない、逞しい造形描写を思わせる作品です。

工芸品では光悦や乾山の楽焼茶碗が印象に残りました。中でも光悦の「赤楽茶碗 銘雪峯」は圧倒的です。あたかも雪が積もるように白釉が口部に掛けられ、まるで稲光のように走る火割れが側面を飾っています。また火割れの部分に見る金粉も引き立っていました。楽焼に独特な重々しい静謐感が、この煌めく火割れによって一変しています。これは斬新です。

いわゆる乾山焼をやや苦手とする私ですが、「黒楽茶碗 銘武蔵野」には強く惹かれました。鈍く光る黒楽の胴の部分には、満月と大きく揺れるススキが美しく描かれています。その他、「結鉾香合」や、比較的絵柄の落ち着いた「銹絵染付笹文茶碗」にも魅力を感じます。共に白梅や笹が、素朴な風情で描かれた作品でした。

その他では、一見しただけでは彼のものとは分からないような其一の「曲水宴図」も興味深い作品です。南画を思わせる描写にて、宴の様子を細やかなタッチで表現しています。ここにはまだ、光琳より受け継ぐ、力強く斬新な造形の美は見られません。それがかえって新鮮にも感じました。

次回は、抱一の「十二ヶ月花鳥図」(畠山本)の展示される期間(4/17-5/6)に足を運びたいと思います。

6月10日までの開催です。(4/6鑑賞)

*関連エントリ

「畠山記念館で6年ぶりの琳派展」

コメント ( 3 ) | Trackback ( 0 )

「志野と織部 - 風流なるうつわ - 」 出光美術館

出光美術館(千代田区丸の内3-1-1 帝劇ビル9階)

「志野と織部 - 風流なるうつわ - 」

2/20-4/22

志野にも織部にも疎い私でも楽しめました。共に桃山時代に生まれ、「和のうつわのシンボルとも言うべき存在」(パンフレットより。)である美濃陶器を概観する展覧会です。

それまでの「うつわの概念」を変革したとさえ言われる両焼物に甲乙を付けることは出来ませんが、私の好みの問題で言えば断然、志野を推したいと思います。志野は織部の持つ「歪みの美意識」こそあまり感じられませんが、その分、造形はシンプルで、端正で落ち着いたフォルムが静かな温もりを醸し出しているようです。美濃の白い土の力を借りて創作された「白いうつわ」は、特に茶碗などに樂焼のイメージを感じさせていました。草むらを跳ねる兎の光景をまとう「志野兎文茶碗」や、赤茶けた夕焼けを重々しい感触で示す「紅志野茶碗 銘夕陽」は魅力的です。また、やや歪な円を描いた鉢に花鳥画の世界を展開させた「志野草花文鉢」も、決して派手になり過ぎません。流麗な味わいを感じさせます。

志野の次に惹かれたのは黄瀬戸でした。こちらは志野よりもさらに地味な感触ではありますが、その切れ味鋭いシャープなフォルムと、独特の沈んだ黄色が他と一線を画しています。見込みも広く安定感もあり、草花模様が横へ静かに流れる「黄瀬戸茶碗 銘春霞」が心に残りました。

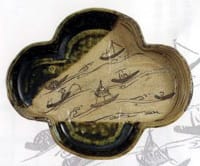

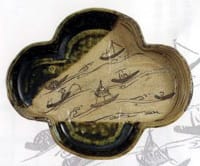

歪みを強く意識させたフォルムと、詩的でかつ洒落たデザインを見せる織部は、もはやどれも器の前衛と言って良い作品ばかりです。私にとってはやや過激に思える部分もありましたが、例えば「織部舟人物文蓋物」の絵柄には驚かされました。斜めに切り取られた川面の風景が、器の内部に生き生きとした様で描かれています。釣り糸を小舟より垂らす人物や、流れる川の表現は実にリアリティーに富んでいました。器を通して、どこか別の川辺の世界を覗いているかのような錯覚さえ感じます。これは見事です。

単に志野と織部の名品を並べるだけではなく、その特徴を伝えながら、各々の魅力を上手く引き出した展覧会です。切り口や構成にも優れています。今月22日までの開催です。(4/7鑑賞)

「志野と織部 - 風流なるうつわ - 」

2/20-4/22

志野にも織部にも疎い私でも楽しめました。共に桃山時代に生まれ、「和のうつわのシンボルとも言うべき存在」(パンフレットより。)である美濃陶器を概観する展覧会です。

それまでの「うつわの概念」を変革したとさえ言われる両焼物に甲乙を付けることは出来ませんが、私の好みの問題で言えば断然、志野を推したいと思います。志野は織部の持つ「歪みの美意識」こそあまり感じられませんが、その分、造形はシンプルで、端正で落ち着いたフォルムが静かな温もりを醸し出しているようです。美濃の白い土の力を借りて創作された「白いうつわ」は、特に茶碗などに樂焼のイメージを感じさせていました。草むらを跳ねる兎の光景をまとう「志野兎文茶碗」や、赤茶けた夕焼けを重々しい感触で示す「紅志野茶碗 銘夕陽」は魅力的です。また、やや歪な円を描いた鉢に花鳥画の世界を展開させた「志野草花文鉢」も、決して派手になり過ぎません。流麗な味わいを感じさせます。

志野の次に惹かれたのは黄瀬戸でした。こちらは志野よりもさらに地味な感触ではありますが、その切れ味鋭いシャープなフォルムと、独特の沈んだ黄色が他と一線を画しています。見込みも広く安定感もあり、草花模様が横へ静かに流れる「黄瀬戸茶碗 銘春霞」が心に残りました。

歪みを強く意識させたフォルムと、詩的でかつ洒落たデザインを見せる織部は、もはやどれも器の前衛と言って良い作品ばかりです。私にとってはやや過激に思える部分もありましたが、例えば「織部舟人物文蓋物」の絵柄には驚かされました。斜めに切り取られた川面の風景が、器の内部に生き生きとした様で描かれています。釣り糸を小舟より垂らす人物や、流れる川の表現は実にリアリティーに富んでいました。器を通して、どこか別の川辺の世界を覗いているかのような錯覚さえ感じます。これは見事です。

単に志野と織部の名品を並べるだけではなく、その特徴を伝えながら、各々の魅力を上手く引き出した展覧会です。切り口や構成にも優れています。今月22日までの開催です。(4/7鑑賞)

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

「田村正樹展」 アートスペース羅針盤

アートスペース羅針盤(中央区京橋3-5-3 京栄ビル2階)

「田村正樹展」

4/2-7(会期終了)

滔々と流れる時間や空間の渦を、和紙や胡粉の質感を用いて美しく表現します。田村正樹の個展を見てきました。

白や肌色、もしくは赤茶けた色面が幾重にもせめぎ合って姿を現したのは、具象と抽象の間を彷徨う一つの大きな海でした。深淵の闇を思わせる空間に、まるで星の連なるリングが浮き上がったかと思うと、はたまた地上を洗い流す大波や、空で絶えず変化する雲のイメージも思い浮かびます。また顔料やアクリルを使用した丁寧な画肌は、一見、軽やかではありながらもかなり重厚です。多様に変化する個々のモチーフが、見る側へ力強く迫ってくるとするよりも、絵の中へ深く沈み込んでいくような感覚を受けました。躍動感は少なく、むしろ閉ざされた静謐な場が絵に定着しています。

アクリルを塗って胡粉を散らし、さらには和紙を張り合わせ、時に剥がすというシンプルながらも凝った技法が、絵に確かな存在感をもたらしていました。ただし、それぞれの質感を持つ各素材が、全体として組合わさった時に生まれる新鮮味にはやや乏しかったかもしれません。大胆なタッチから生まれた大きな流れこそ画中に存在していますが、塗り固められた樹脂や和紙などによって、繊細なモチーフやイメージが幾分かき消されてしまっているようにも見えます。もう一歩、絵より外へと広がるような伸びやかさもあればと感じました。

今年8月には、銀座一丁目のKs Galleryにて再度の個展も予定されています。全体的にはとても良いイメージを得たので、是非そちらへも足を運びたいです。(4/7鑑賞)

「田村正樹展」

4/2-7(会期終了)

滔々と流れる時間や空間の渦を、和紙や胡粉の質感を用いて美しく表現します。田村正樹の個展を見てきました。

白や肌色、もしくは赤茶けた色面が幾重にもせめぎ合って姿を現したのは、具象と抽象の間を彷徨う一つの大きな海でした。深淵の闇を思わせる空間に、まるで星の連なるリングが浮き上がったかと思うと、はたまた地上を洗い流す大波や、空で絶えず変化する雲のイメージも思い浮かびます。また顔料やアクリルを使用した丁寧な画肌は、一見、軽やかではありながらもかなり重厚です。多様に変化する個々のモチーフが、見る側へ力強く迫ってくるとするよりも、絵の中へ深く沈み込んでいくような感覚を受けました。躍動感は少なく、むしろ閉ざされた静謐な場が絵に定着しています。

アクリルを塗って胡粉を散らし、さらには和紙を張り合わせ、時に剥がすというシンプルながらも凝った技法が、絵に確かな存在感をもたらしていました。ただし、それぞれの質感を持つ各素材が、全体として組合わさった時に生まれる新鮮味にはやや乏しかったかもしれません。大胆なタッチから生まれた大きな流れこそ画中に存在していますが、塗り固められた樹脂や和紙などによって、繊細なモチーフやイメージが幾分かき消されてしまっているようにも見えます。もう一歩、絵より外へと広がるような伸びやかさもあればと感じました。

今年8月には、銀座一丁目のKs Galleryにて再度の個展も予定されています。全体的にはとても良いイメージを得たので、是非そちらへも足を運びたいです。(4/7鑑賞)

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

畠山記念館で6年ぶりの琳派展

今月3日より畠山記念館(東京・港区)にて琳派展が始まりました。約6年ぶりに、同記念館所蔵の琳派コレクションが公開される展覧会です。

畠山記念館は元来、茶道具の蒐集に定評のある施設です。当然、この展覧会でも光悦の楽茶碗や乾山焼などが目立っています。(展示の約半数弱は工芸です。)とは言え、宗達、光琳、そして抱一ら、さながら琳派の花形とも言える作家たちの画ももちろん出品されています。光悦と宗達の合作による重文「金銀泥四季草花下絵 古今集和歌巻」や、同じく重文で光琳の「躑躅図」、さらには渡辺始興の「四季花木図屏風」などが見所となるのではないでしょうか。

さて肝心の抱一ですが、合計8点の展示が予定されていました。中でも現在確認されている4バーションのうち一つで、通称畠山本とも称される「十二ヶ月花鳥図」は必見です。これは、それぞれ三の丸尚蔵館とプライス氏所蔵の作品の橋渡し的存在としても知られている作品で、4点のうち唯一、不思議にも全ての場面に「鳥」の登場する作品でもあります。また他の三点は、昨年、各所蔵先の美術館、もしくは展覧会での展示がありました。畠山本は最も見る機会の少ない作品と言えるかもしれません。ちなみにこの作品が初めて公開されたのも、1997年の同館主宰の琳派展でのことです。

出品作品は約60点弱ですが、会場スペースの都合なのか、かなり頻繁な展示替えが行われます。以下は、抱一の各作品の展示期間です。全て拝見するとなると、計3回は足を運ばなくてはいけません。

「四季花木図屏風」(4/3-15)

「乙御前図」(4/3-15)

「立雛図」(4/3-15)

「賤が屋の夕顔図」(4/3-5/6)

「十二ヶ月花鳥図」(4/17-5/6)

「富士見業平図屏風」(4/17-5/6)

「月波草花図」(5/8-27)

「風神雷神図」(5/8-6/10)

宗達や光琳などの代表作については以下の通りです。光悦の楽焼や乾山の鉢や器は、会期中を通して展示されています。

光琳「白梅模様小袖貼付屏風」(4/3-15)

光琳「躑躅図」(4/24-5/13)

宗達「金銀泥四季草花下絵」(4/24-5/13)

始興「四季花木図屏風」(5/29-6/10)

この展覧会に合わせて刊行された図録は豪華です。(全113ページ。)読み物としてはもう一歩踏みこんで欲しい部分(ただし、各作品の解説は記載されています。)もありますが、図版としては見事でした。

畠山記念館は白金の入り組んだ住宅街の中に建っています。公式HP内の地図をご参照下さい。電柱などに案内板が掲示されているとは言え、特に白金台よりの順路は迷うと大変です。

白金台駅より 高輪台駅より(pdfファイル)

出来れば三たび訪ねて、畠山記念館の抱一コレクションを全て見たいと思います。

*基本情報

「平成19年春季展 琳派 四季のきょうえん」

会期:4/3-6/10

場所:畠山記念館(港区白金台2-20-12) 03-3447-5787

開館時間:10:00-17:00(入館は16:30まで)

休館日:月曜(但し4/30は開館。5/1は休館。)

入場料:一般500円、学生350円

*関連エントリ

「琳派 四季のきょうえん」 畠山記念館

畠山記念館は元来、茶道具の蒐集に定評のある施設です。当然、この展覧会でも光悦の楽茶碗や乾山焼などが目立っています。(展示の約半数弱は工芸です。)とは言え、宗達、光琳、そして抱一ら、さながら琳派の花形とも言える作家たちの画ももちろん出品されています。光悦と宗達の合作による重文「金銀泥四季草花下絵 古今集和歌巻」や、同じく重文で光琳の「躑躅図」、さらには渡辺始興の「四季花木図屏風」などが見所となるのではないでしょうか。

さて肝心の抱一ですが、合計8点の展示が予定されていました。中でも現在確認されている4バーションのうち一つで、通称畠山本とも称される「十二ヶ月花鳥図」は必見です。これは、それぞれ三の丸尚蔵館とプライス氏所蔵の作品の橋渡し的存在としても知られている作品で、4点のうち唯一、不思議にも全ての場面に「鳥」の登場する作品でもあります。また他の三点は、昨年、各所蔵先の美術館、もしくは展覧会での展示がありました。畠山本は最も見る機会の少ない作品と言えるかもしれません。ちなみにこの作品が初めて公開されたのも、1997年の同館主宰の琳派展でのことです。

出品作品は約60点弱ですが、会場スペースの都合なのか、かなり頻繁な展示替えが行われます。以下は、抱一の各作品の展示期間です。全て拝見するとなると、計3回は足を運ばなくてはいけません。

「四季花木図屏風」(4/3-15)

「乙御前図」(4/3-15)

「立雛図」(4/3-15)

「賤が屋の夕顔図」(4/3-5/6)

「十二ヶ月花鳥図」(4/17-5/6)

「富士見業平図屏風」(4/17-5/6)

「月波草花図」(5/8-27)

「風神雷神図」(5/8-6/10)

宗達や光琳などの代表作については以下の通りです。光悦の楽焼や乾山の鉢や器は、会期中を通して展示されています。

光琳「白梅模様小袖貼付屏風」(4/3-15)

光琳「躑躅図」(4/24-5/13)

宗達「金銀泥四季草花下絵」(4/24-5/13)

始興「四季花木図屏風」(5/29-6/10)

この展覧会に合わせて刊行された図録は豪華です。(全113ページ。)読み物としてはもう一歩踏みこんで欲しい部分(ただし、各作品の解説は記載されています。)もありますが、図版としては見事でした。

畠山記念館は白金の入り組んだ住宅街の中に建っています。公式HP内の地図をご参照下さい。電柱などに案内板が掲示されているとは言え、特に白金台よりの順路は迷うと大変です。

白金台駅より 高輪台駅より(pdfファイル)

出来れば三たび訪ねて、畠山記念館の抱一コレクションを全て見たいと思います。

*基本情報

「平成19年春季展 琳派 四季のきょうえん」

会期:4/3-6/10

場所:畠山記念館(港区白金台2-20-12) 03-3447-5787

開館時間:10:00-17:00(入館は16:30まで)

休館日:月曜(但し4/30は開館。5/1は休館。)

入場料:一般500円、学生350円

*関連エントリ

「琳派 四季のきょうえん」 畠山記念館

コメント ( 13 ) | Trackback ( 0 )

4月の予定と3月の記録 2007

毎月恒例の「予定と振り返り」です。私的スケジュール帳と化しています。

4月の予定

展覧会

「動物絵画の100年」 府中市美術館( - 4/22)

「日本美術が笑う/笑い展」 森美術館( - 5/6)

「イタリア・ルネサンスの版画」 国立西洋美術館( - 5/6)

「澁澤龍彦 - 幻想美術館 - 」 埼玉県立近代美術館(4/7 - 5/20)

「琳派 - 四季のきょうえん - 」 畠山記念館( - 6/10)

「レオナルド・ダ・ヴィンチ - 天才の実像」 東京国立博物館( - 6/17)

コンサート

「新国立劇場2006/2007シーズン」 プッチーニ「西部の娘」 (15日)

3月の記録(リンク先は私の感想です。)

展覧会

「フンデルトヴァッサー展」 日本橋三越本店ギャラリー (4日)

「中村宏|図画事件/MOTアニュアル2007」 東京都現代美術館 (4日)

「シュルレアリスム展」 埼玉県立近代美術館 (10日)

「ストリート!展 2007 Part.2」 JR上野駅Breakギャラリー (11日)

「平成17-18年度 文化庁買上優秀作品披露展」 日本芸術院会館 (17日)

「VOCA展 2007」 上野の森美術館 (17日)

「20世紀の美術探検/黒川紀章展」 国立新美術館 (18日)

「館蔵 花鳥画展」 大倉集古館 (18日)

「異邦人たちのパリ」(その1/その2) 国立新美術館 (25日)

ギャラリー

「田幡浩一 『no lemon, no melon』」 ギャラリー小柳 (3日)

「第1回 shiseido art egg 水越香重子/内海聖史」 資生堂ギャラリー (3日他)

「ニルス・ウド展」 かねこ・あーとギャラリー (3日)

「樋口佳絵 - 耳鳴り - 」 西村画廊 (3日)

「山口理一展」 東京画廊 (3日)

「FASCINATION - 現代写真の5人 - 」 高島屋東京店美術画廊X (18日)

「山口藍 『山、はるる』」 ミヅマアートギャラリー (24日)

「長塚秀人 『sq.』」 ヴァイスフェルト (24日)

「アントン・ヘニング個展」 TARO NASU GALLERY (24日)

「アダム・ブース 『Eternal Spring』」 ギャラリー・エフ (24日)

コンサート

「東京交響楽団 名曲全集第25回」 ショスタコーヴィチ「交響曲第5番」他/高関 (3日)

「群馬交響楽団 東京公演」 マーラー「交響曲第7番」/高関 (11日)

今週末より埼玉県美で「渋沢龍彦展」が始まります。公式HPを拝見するまではあまりピンと来ませんでしたが、出品作品の中に若冲や抱一の名が挙がっています。澁澤と江戸絵画がどう繋がるのでしょうか。これは是非見に行って確かめたいです。

先月では、同じく埼玉県美のシュルレアリスム展が優れていたと感じます。国内の所蔵品だけで、あれほど充実した回顧展が出来るとは思いもよりません。(むしろ逆に、世界各地より名品を集めたという「美術探検」展は極めて散漫な印象です。)またその他では、中村宏の個展や「異邦人たちのパリ」が心に残っています。セーラー服や機関車のモチーフの世界に入り浸り、展覧会のタイトルからはあまり浮かばなかった抽象画やキネクティックを楽しむことが出来ました。

「ぐるっとパス」購入の如何で予定が変わるかもしれません。春の展覧会シーズンはたけなわです。こうも次から次へと美術館がオープンしていくと、なかなかそれらをカバーして見るのが難しくなってきます。

それでは今月も宜しくお願いします。

4月の予定

展覧会

「動物絵画の100年」 府中市美術館( - 4/22)

「日本美術が笑う/笑い展」 森美術館( - 5/6)

「イタリア・ルネサンスの版画」 国立西洋美術館( - 5/6)

「澁澤龍彦 - 幻想美術館 - 」 埼玉県立近代美術館(4/7 - 5/20)

「琳派 - 四季のきょうえん - 」 畠山記念館( - 6/10)

「レオナルド・ダ・ヴィンチ - 天才の実像」 東京国立博物館( - 6/17)

コンサート

「新国立劇場2006/2007シーズン」 プッチーニ「西部の娘」 (15日)

3月の記録(リンク先は私の感想です。)

展覧会

「フンデルトヴァッサー展」 日本橋三越本店ギャラリー (4日)

「中村宏|図画事件/MOTアニュアル2007」 東京都現代美術館 (4日)

「シュルレアリスム展」 埼玉県立近代美術館 (10日)

「ストリート!展 2007 Part.2」 JR上野駅Breakギャラリー (11日)

「平成17-18年度 文化庁買上優秀作品披露展」 日本芸術院会館 (17日)

「VOCA展 2007」 上野の森美術館 (17日)

「20世紀の美術探検/黒川紀章展」 国立新美術館 (18日)

「館蔵 花鳥画展」 大倉集古館 (18日)

「異邦人たちのパリ」(その1/その2) 国立新美術館 (25日)

ギャラリー

「田幡浩一 『no lemon, no melon』」 ギャラリー小柳 (3日)

「第1回 shiseido art egg 水越香重子/内海聖史」 資生堂ギャラリー (3日他)

「ニルス・ウド展」 かねこ・あーとギャラリー (3日)

「樋口佳絵 - 耳鳴り - 」 西村画廊 (3日)

「山口理一展」 東京画廊 (3日)

「FASCINATION - 現代写真の5人 - 」 高島屋東京店美術画廊X (18日)

「山口藍 『山、はるる』」 ミヅマアートギャラリー (24日)

「長塚秀人 『sq.』」 ヴァイスフェルト (24日)

「アントン・ヘニング個展」 TARO NASU GALLERY (24日)

「アダム・ブース 『Eternal Spring』」 ギャラリー・エフ (24日)

コンサート

「東京交響楽団 名曲全集第25回」 ショスタコーヴィチ「交響曲第5番」他/高関 (3日)

「群馬交響楽団 東京公演」 マーラー「交響曲第7番」/高関 (11日)

今週末より埼玉県美で「渋沢龍彦展」が始まります。公式HPを拝見するまではあまりピンと来ませんでしたが、出品作品の中に若冲や抱一の名が挙がっています。澁澤と江戸絵画がどう繋がるのでしょうか。これは是非見に行って確かめたいです。

先月では、同じく埼玉県美のシュルレアリスム展が優れていたと感じます。国内の所蔵品だけで、あれほど充実した回顧展が出来るとは思いもよりません。(むしろ逆に、世界各地より名品を集めたという「美術探検」展は極めて散漫な印象です。)またその他では、中村宏の個展や「異邦人たちのパリ」が心に残っています。セーラー服や機関車のモチーフの世界に入り浸り、展覧会のタイトルからはあまり浮かばなかった抽象画やキネクティックを楽しむことが出来ました。

「ぐるっとパス」購入の如何で予定が変わるかもしれません。春の展覧会シーズンはたけなわです。こうも次から次へと美術館がオープンしていくと、なかなかそれらをカバーして見るのが難しくなってきます。

それでは今月も宜しくお願いします。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「異邦人たちのパリ」 国立新美術館(その2)

国立新美術館(港区六本木7-22-2)

「異邦人たちのパリ - ポンピドー・センター所蔵作品展 - 」

2/7-5/7

「その1」より続きます。国立新美術館で開催中の「異邦人たちのパリ」展です。抽象画やキネティック・アートの並ぶSection2が、事実上、この展覧会のハイライトだったかもしれません。カンディンスキーやコールダー、それにザオやフランシス、さらにはアルトゥング、シルヴァ、スタール、イジスなどが集います。壮観です。

ゆらゆらと宙に舞うコールダーのモービルの下で一際目立っていたのは、カンディンスキーの二点の抽象画でした。特に、幾何学的な図柄を柔らかい色彩感でまとめ上げた「相互和音」(1942)は圧倒的です。それこそタイトルの如く、左右二つの場面が共鳴し合いながら音を奏でているように感じられます。また中央のやや白みがかった空間が街路で、両側に連なるモチーフがビルとすると、さながらクラッカーでも飛び交う都市のカーニバルのイメージも浮かび合ってきました。その華々しい賑わいが伝わってくるような作品です。

シルヴァやスタールなどの重厚な抽象画も見応えがあります。何やら「和」も思わせる芝色や灰色の色彩が緊張感をもってせめぎあうスタールの「コンポジション」(1949)、または大きな刷毛を用いたタッチで油彩をコラージュ風にまとめた「ミュージシャン、シドニー・ベシェの思い出」(1953)などが印象に残りました。また国内ではお馴染みの菅井汲の「丘」(1956)や堂本尚郎の「絵画 1962-27」(1962)なども充実していたと思います。そしてここで何よりも忘れられないのは、やはりザオ・ウーキーの「青のコンポジション」(1960)です。鮮やかで深淵な青の海に、まるで竜巻のようなモチーフが力強く駆け巡っています。そして、画面全体を斜めにスパッと切ったような構図も新鮮に感じました。京橋のブリヂストン美術館で見るザオの味わいとはまた一風変わっています。轟々と音をたてるかのように激しい情念の迸る絵画です。

Section3、4では二人の日本人作家に心がとまりました。庭園美術館での個展も懐かしい田原のややセンチメンタルな窓シリーズと、虚空に浮かぶ古着が、まるでマグリットの世界をも連想させるオノデラユキの写真作品などには魅入らされます。ただしこのセクションは、全体的に、前半の2つと比べるとかなり弱かったかもしれません。会場では素通りする方も目立っていました。展示の最後にビデオアートを見るのはなかなか力のいる作業です。

メディア等の露出も多いのでしょうか。会場はかなり混雑しています。(しかし観客の流れは極めてスムーズです。混雑の割にはあまりストレスを感じません。)会期末にはさらに賑わうことが予想されます。現代アート好きの方にもおすすめの展覧会です。ゴールデンウィーク明け、5月7日まで開催されています。(3/25鑑賞)

*関連エントリ

「異邦人たちのパリ」 国立新美術館(その1)

「異邦人たちのパリ - ポンピドー・センター所蔵作品展 - 」

2/7-5/7

「その1」より続きます。国立新美術館で開催中の「異邦人たちのパリ」展です。抽象画やキネティック・アートの並ぶSection2が、事実上、この展覧会のハイライトだったかもしれません。カンディンスキーやコールダー、それにザオやフランシス、さらにはアルトゥング、シルヴァ、スタール、イジスなどが集います。壮観です。

ゆらゆらと宙に舞うコールダーのモービルの下で一際目立っていたのは、カンディンスキーの二点の抽象画でした。特に、幾何学的な図柄を柔らかい色彩感でまとめ上げた「相互和音」(1942)は圧倒的です。それこそタイトルの如く、左右二つの場面が共鳴し合いながら音を奏でているように感じられます。また中央のやや白みがかった空間が街路で、両側に連なるモチーフがビルとすると、さながらクラッカーでも飛び交う都市のカーニバルのイメージも浮かび合ってきました。その華々しい賑わいが伝わってくるような作品です。

シルヴァやスタールなどの重厚な抽象画も見応えがあります。何やら「和」も思わせる芝色や灰色の色彩が緊張感をもってせめぎあうスタールの「コンポジション」(1949)、または大きな刷毛を用いたタッチで油彩をコラージュ風にまとめた「ミュージシャン、シドニー・ベシェの思い出」(1953)などが印象に残りました。また国内ではお馴染みの菅井汲の「丘」(1956)や堂本尚郎の「絵画 1962-27」(1962)なども充実していたと思います。そしてここで何よりも忘れられないのは、やはりザオ・ウーキーの「青のコンポジション」(1960)です。鮮やかで深淵な青の海に、まるで竜巻のようなモチーフが力強く駆け巡っています。そして、画面全体を斜めにスパッと切ったような構図も新鮮に感じました。京橋のブリヂストン美術館で見るザオの味わいとはまた一風変わっています。轟々と音をたてるかのように激しい情念の迸る絵画です。

Section3、4では二人の日本人作家に心がとまりました。庭園美術館での個展も懐かしい田原のややセンチメンタルな窓シリーズと、虚空に浮かぶ古着が、まるでマグリットの世界をも連想させるオノデラユキの写真作品などには魅入らされます。ただしこのセクションは、全体的に、前半の2つと比べるとかなり弱かったかもしれません。会場では素通りする方も目立っていました。展示の最後にビデオアートを見るのはなかなか力のいる作業です。

メディア等の露出も多いのでしょうか。会場はかなり混雑しています。(しかし観客の流れは極めてスムーズです。混雑の割にはあまりストレスを感じません。)会期末にはさらに賑わうことが予想されます。現代アート好きの方にもおすすめの展覧会です。ゴールデンウィーク明け、5月7日まで開催されています。(3/25鑑賞)

*関連エントリ

「異邦人たちのパリ」 国立新美術館(その1)

コメント ( 10 ) | Trackback ( 0 )

「異邦人たちのパリ」 国立新美術館(その1)

国立新美術館(港区六本木7-22-2)

「異邦人たちのパリ - ポンピドー・センター所蔵作品展 - 」

2/7-5/7

「異邦人たちのパリ」と聞くと、どうしても私は「エコール・ド・パリ」を想像してしまいますが、それ以降のキネティック・アート(*1)や抽象絵画が特に充実していました。パリのポンピドー・センターの所蔵品のうち、約200点ほどを紹介する展覧会です。見応えは十分でした。

*展覧会の構成

Section1 「モンマルトルからモンパルナスへ」(いわゆるエコール・ド・パリ。)

Section2 「外から来た抽象」(抽象絵画、キネティシズム。)

Section3 「パリにおける具象革命」(エロ、クライン、田原桂一など。)

Section4 「マルチカルチャーの都・パリ」(現代アート。ビデオアートからオノデラユキまで。)

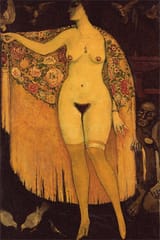

いわゆるエコール・ド・パリの集うSection1では、これまであまり意識して見たことのなかったドンゲンの「スペインのショール」(1913)にまず惹かれました。あたかも観客を挑発するかのようにして横を向く裸女が、鮮やかな花模様のショールを肩にかけて一人立っています。体のラインがクッキリと浮かび出したその姿はどこか神々しく、また孔雀の羽のように開いたショールは妖艶さも演出していました。ただしその反面での、上目遣いでその姿を見やる一人の男や、彼女を廻りを彩るかのようにして描かれた鳥は不気味です。その対比の妙も含め、何やら魔性的な危うさも放つ作品かと思いました。

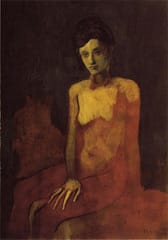

ピカソの「座せる裸婦」(1905)も充実していました。厚紙へ沈み込んだその油彩の感触が、闇に溶け行くまるで彫像のような女性の存在感を強く示しています。しっかりとした目線で斜め前を見据える面持ちより、スラッと膝にまで伸びた長い腕が、やや中性的でもあり凛としたその姿を的確に描写していました。美しきポースが一瞬で凍り付いたかのように捉えられた作品です。冴えています。

ロワール川の流れる丘陵地帯にて、女性が隠れるようにして横たわっているエルンストの「フランスの庭園」も興味深く感じました。川と地面がさながら地層を描くように一体となって波打ち、その皮膚や陰影の描写にリアリティーも感じる女性を眠らせています。エルンストではあまり見慣れないような作品です。一見しただけでは彼のものだとは分かりません。

以下、Section2以降については「その2」へ廻したいと思います。

*1 動く美術作品または動くように見える美術作品のこと。(Wikipediaより。)

*関連エントリ

「異邦人たちのパリ」 国立新美術館(その2)

「異邦人たちのパリ - ポンピドー・センター所蔵作品展 - 」

2/7-5/7

「異邦人たちのパリ」と聞くと、どうしても私は「エコール・ド・パリ」を想像してしまいますが、それ以降のキネティック・アート(*1)や抽象絵画が特に充実していました。パリのポンピドー・センターの所蔵品のうち、約200点ほどを紹介する展覧会です。見応えは十分でした。

*展覧会の構成

Section1 「モンマルトルからモンパルナスへ」(いわゆるエコール・ド・パリ。)

Section2 「外から来た抽象」(抽象絵画、キネティシズム。)

Section3 「パリにおける具象革命」(エロ、クライン、田原桂一など。)

Section4 「マルチカルチャーの都・パリ」(現代アート。ビデオアートからオノデラユキまで。)

いわゆるエコール・ド・パリの集うSection1では、これまであまり意識して見たことのなかったドンゲンの「スペインのショール」(1913)にまず惹かれました。あたかも観客を挑発するかのようにして横を向く裸女が、鮮やかな花模様のショールを肩にかけて一人立っています。体のラインがクッキリと浮かび出したその姿はどこか神々しく、また孔雀の羽のように開いたショールは妖艶さも演出していました。ただしその反面での、上目遣いでその姿を見やる一人の男や、彼女を廻りを彩るかのようにして描かれた鳥は不気味です。その対比の妙も含め、何やら魔性的な危うさも放つ作品かと思いました。

ピカソの「座せる裸婦」(1905)も充実していました。厚紙へ沈み込んだその油彩の感触が、闇に溶け行くまるで彫像のような女性の存在感を強く示しています。しっかりとした目線で斜め前を見据える面持ちより、スラッと膝にまで伸びた長い腕が、やや中性的でもあり凛としたその姿を的確に描写していました。美しきポースが一瞬で凍り付いたかのように捉えられた作品です。冴えています。

ロワール川の流れる丘陵地帯にて、女性が隠れるようにして横たわっているエルンストの「フランスの庭園」も興味深く感じました。川と地面がさながら地層を描くように一体となって波打ち、その皮膚や陰影の描写にリアリティーも感じる女性を眠らせています。エルンストではあまり見慣れないような作品です。一見しただけでは彼のものだとは分かりません。

以下、Section2以降については「その2」へ廻したいと思います。

*1 動く美術作品または動くように見える美術作品のこと。(Wikipediaより。)

*関連エントリ

「異邦人たちのパリ」 国立新美術館(その2)

コメント ( 5 ) | Trackback ( 0 )

「アダム・ブース 『Eternal Spring』」 ギャラリー・エフ

ギャラリー・エフ(台東区雷門2-19-18)

「アダム・ブース 『Eternal Spring』」

3/16-4/15

イギリス出身で芸大在学中の日本画家、アダム・ブースの個展を見てきました。江戸末期に建てられたという古い土蔵跡の空間に、花鳥をモチーフとした夢幻的な日本画が展開されています。

爽やかで透明感のある水色の空には、桃の実を引っ掛けて舞う鶴が描かれていました。そしてその足元には、ピンク色の花を可愛らしく咲かせた桜が枝をのばしています。スラッとしたか細い線で描かれた鶴や桜、それに擬人化された象のモチーフからは、例えば若冲や抱一などと言った日本絵画の伝統も感じさせていました。往時の日本画の写実性を軽減して、優し気で幻想的な、また若干のシュルレアリスムの気配も漂わす世界観を構築しています。

長寿のシンボルでもあり、また人間の欲望の象徴でもありながら、結局神によって禁じられてしまった(公式HPより引用。)という桃が、ブースの作品では激しい炎の渦の中へのみ込まれてしまいます。お目出度い桜や鶴などのモチーフを使いながらも、あたかもその幸福感を打ち消すような儚さを表現した部分はブースの真骨頂かもしれません。単に軽妙で、色彩にも明るい日本画というわけではないようです。

ギャラリー・エフは、展示空間自体が「アート」と言って良いかもしれません。漆喰の壁や黒光りする床板、さらにはギシギシと音を立ててしなる梯子には、当然ながら歴史の重みを見ることが出来ました。雑多な浅草の喧噪よりしばし離れて、暗がりの土蔵の中で浮かあがる現代日本画もまた格別です。ちなみにギャラリー・エフはカフェも併設しています。(展示スペースはカフェを抜けて進んだ最奥部です。)そちらも次回試してみたいと思いました。今月15日までの開催です。(3/24鑑賞)

「アダム・ブース 『Eternal Spring』」

3/16-4/15

イギリス出身で芸大在学中の日本画家、アダム・ブースの個展を見てきました。江戸末期に建てられたという古い土蔵跡の空間に、花鳥をモチーフとした夢幻的な日本画が展開されています。

爽やかで透明感のある水色の空には、桃の実を引っ掛けて舞う鶴が描かれていました。そしてその足元には、ピンク色の花を可愛らしく咲かせた桜が枝をのばしています。スラッとしたか細い線で描かれた鶴や桜、それに擬人化された象のモチーフからは、例えば若冲や抱一などと言った日本絵画の伝統も感じさせていました。往時の日本画の写実性を軽減して、優し気で幻想的な、また若干のシュルレアリスムの気配も漂わす世界観を構築しています。

長寿のシンボルでもあり、また人間の欲望の象徴でもありながら、結局神によって禁じられてしまった(公式HPより引用。)という桃が、ブースの作品では激しい炎の渦の中へのみ込まれてしまいます。お目出度い桜や鶴などのモチーフを使いながらも、あたかもその幸福感を打ち消すような儚さを表現した部分はブースの真骨頂かもしれません。単に軽妙で、色彩にも明るい日本画というわけではないようです。

ギャラリー・エフは、展示空間自体が「アート」と言って良いかもしれません。漆喰の壁や黒光りする床板、さらにはギシギシと音を立ててしなる梯子には、当然ながら歴史の重みを見ることが出来ました。雑多な浅草の喧噪よりしばし離れて、暗がりの土蔵の中で浮かあがる現代日本画もまた格別です。ちなみにギャラリー・エフはカフェも併設しています。(展示スペースはカフェを抜けて進んだ最奥部です。)そちらも次回試してみたいと思いました。今月15日までの開催です。(3/24鑑賞)

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

| 次ページ » |