都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

琳派三部作、堂々完成。(もっと知りたいシリーズ@東京美術)

いよいよ東博での大琳派展まであと一ヶ月をきりましたが、「すぐわかる」シリーズなどでもお馴染みの東京美術より、展示のバイブルともなりうるような最新刊が同時にまとめて出版されました。それが「もっと知りたい俵屋宗達」、「尾形光琳」、「酒井抱一」の計3冊です。定価はそれぞれ1600円でした。

風神雷神や燕子花など、シンプルながらも鮮やかな表紙からして期待が高まるというものですが、中を埋め尽くす豊富な図版はもちろんのこと、玉蟲敏子(抱一)、仲町啓子(光琳)、村重寧(宗達)の一線級の学者各氏による、単なる手軽なムック本とは一味違う『読ませる本』になっているのも大きな特徴です。生涯に謎の多い宗達こそ、どちらかと言えばモチーフ上の差異から、その全貌を追う仕様となっていますが、光琳、抱一に関しては彼らの画業を時系列に追いかけ、絵の奥から垣間見えてくるその人となりをえぐり出す仕掛けがとられています。特に玉蟲氏による酒井抱一のテキストは、氏の学術書である「都市のなかの絵」に準拠しうるほどの充実した内容で驚きました。代表作「夏秋草」の知名度こそ高いものの、その他はせいぜい綺麗な絵を書き続けていた『殿様』、という一般的なイメージを覆すのも間近でしょう。地位を半ば捨て、詩と絵とに生きた退廃の貴公子のわびしさや儚さまでを掘り起こすような抱一観が打ち立てられています。巻末の「おわりに」に、玉蟲氏の強い抱一への想いが表れていました。

今度の琳派展に出品予定の作品図版はもちろん、宗達には光悦、また抱一には其一にも紙面が割かれています。率直なところ、光悦も其一も独立した「もっと知りたい」があればとは思いますが、ともかくは補完的に楽しめそうです。

以上三冊をまとめて購入すると、抽選で東博の琳派グッズがあたるという読者プレゼントも企画されています。まずは書店にてご覧ください。

「もっと知りたい俵屋宗達/村重寧/東京美術」

「もっと知りたい俵屋宗達/村重寧/東京美術」

「もっと知りたい尾形光琳/仲町啓子/東京美術」

「もっと知りたい尾形光琳/仲町啓子/東京美術」

「もっと知りたい酒井抱一/玉蟲敏子/東京美術」

「もっと知りたい酒井抱一/玉蟲敏子/東京美術」

*関連エントリ

大琳派展@東博、続報(関連講演会、書籍など。)

大琳派展(東博)、公式サイトオープン

風神雷神や燕子花など、シンプルながらも鮮やかな表紙からして期待が高まるというものですが、中を埋め尽くす豊富な図版はもちろんのこと、玉蟲敏子(抱一)、仲町啓子(光琳)、村重寧(宗達)の一線級の学者各氏による、単なる手軽なムック本とは一味違う『読ませる本』になっているのも大きな特徴です。生涯に謎の多い宗達こそ、どちらかと言えばモチーフ上の差異から、その全貌を追う仕様となっていますが、光琳、抱一に関しては彼らの画業を時系列に追いかけ、絵の奥から垣間見えてくるその人となりをえぐり出す仕掛けがとられています。特に玉蟲氏による酒井抱一のテキストは、氏の学術書である「都市のなかの絵」に準拠しうるほどの充実した内容で驚きました。代表作「夏秋草」の知名度こそ高いものの、その他はせいぜい綺麗な絵を書き続けていた『殿様』、という一般的なイメージを覆すのも間近でしょう。地位を半ば捨て、詩と絵とに生きた退廃の貴公子のわびしさや儚さまでを掘り起こすような抱一観が打ち立てられています。巻末の「おわりに」に、玉蟲氏の強い抱一への想いが表れていました。

今度の琳派展に出品予定の作品図版はもちろん、宗達には光悦、また抱一には其一にも紙面が割かれています。率直なところ、光悦も其一も独立した「もっと知りたい」があればとは思いますが、ともかくは補完的に楽しめそうです。

以上三冊をまとめて購入すると、抽選で東博の琳派グッズがあたるという読者プレゼントも企画されています。まずは書店にてご覧ください。

「もっと知りたい俵屋宗達/村重寧/東京美術」

「もっと知りたい俵屋宗達/村重寧/東京美術」 「もっと知りたい尾形光琳/仲町啓子/東京美術」

「もっと知りたい尾形光琳/仲町啓子/東京美術」 「もっと知りたい酒井抱一/玉蟲敏子/東京美術」

「もっと知りたい酒井抱一/玉蟲敏子/東京美術」*関連エントリ

大琳派展@東博、続報(関連講演会、書籍など。)

大琳派展(東博)、公式サイトオープン

コメント ( 9 ) | Trackback ( 0 )

群馬県立近代美術館@群馬の森公園 2008/9

昨日、高崎哲学堂の記事をアップしたばかりですが、18きっぷの残り一回分は結局、群馬県へのミニ・アートツアーに使いました。主たる目的は、先だって全面改装を終え、約2年4ヶ月ぶりに再オープンした群馬県立近代美術館です。ちょうど山口薫の展示が開催されていました。

18きっぷの使用ということで、移動は当然ながら「鉄道+バス」でしたが、車社会の当地のこと、県群馬の森公園内にある美術館へは明らかに車が便利です。と言うのも、高崎駅からの主要アクセスであるバス(ぐるりん)は約1時間に1本程度しかなく、しかも中には遠回りして向かう便もあるので、有効本数としてはもっと少なくなってしまいます。公共交通機関での利用の際には、時刻表との睨めっこが必要です。

哲学堂のある高崎駅西口から「ぐるりん」で揺られること約30分、ようやく到着した群馬の森は、『森』というよりも近代的な都市型公園でした。美術館へは公園入口より歩いて5、6分ほどでしょうか。眩しい日差しに照らされながら正門をくぐると、池に突き出したアルミのホワイトキューブが見えてきます。そこが磯崎新設計、1974年に開館した老舗の公立美術館、群馬県立近代美術館でした。

県歴史博物館と半ば一体となるように隣り合う姿は、ともかくリニューアルの概要を伝えるパンフレットにもあるように、立方体を強く意識させるつくりとなっています。やや圧迫感のあるエントランスを抜けると広がるのは、コンクリートの重厚感と側面のガラス窓が奇妙なコントラストを描くメインホールです。スペースとしてはそう広くありませんが、窓越しより眺められる外の光と公園の緑が、何とか立方体の重みを相殺する仕掛けとなっています。居心地は悪くありません。

ホールを一巡して興味深く思えたのは、今回の山口展が開催されている展示室1への入口でした。分厚いコンクリートの壁面がくり抜かれるようにして開き、四角い巨大な穴のようなそれがぽっかりと姿を表しています。またホール正面、白い石造りの階段状の壁面も印象的です。まるで何らかの舞台装置のようでした。

館内にいくつか存在する長い廊下、もしくはスロープを除けば、展示室はまさにいくつかの立方体の連続する一つの巨大な箱です。改装は照明にも変化を与えたのでしょうか。清潔感のあるライトが白のキューブ全体を明るく照らし出し、作品の良さを素直に引き出していました。また積み木細工のようなに巨大な立方体をつなぐのは、それとは一転した長細いスロープです。メリハリのある空間が特徴的でした。

今回は時間の都合でレストランを利用することは叶いませんでしたが、池越しの公園を借景にしたスペースはなかなか気分良さそうです。次回は試してみたいと思います。

帰りは新町駅へのバス便を使いました。こちらの方が高崎へ向かうことよりも早く高崎線の駅へ着くことが出来ます。(それでも約20分はかかります。)ただし新町駅前には時間をつぶせるような施設がありません。

山口薫展は、氏を回顧するのにふさわしい充実の展覧会でした。また別エントリで触れるつもりです。

18きっぷの使用ということで、移動は当然ながら「鉄道+バス」でしたが、車社会の当地のこと、県群馬の森公園内にある美術館へは明らかに車が便利です。と言うのも、高崎駅からの主要アクセスであるバス(ぐるりん)は約1時間に1本程度しかなく、しかも中には遠回りして向かう便もあるので、有効本数としてはもっと少なくなってしまいます。公共交通機関での利用の際には、時刻表との睨めっこが必要です。

哲学堂のある高崎駅西口から「ぐるりん」で揺られること約30分、ようやく到着した群馬の森は、『森』というよりも近代的な都市型公園でした。美術館へは公園入口より歩いて5、6分ほどでしょうか。眩しい日差しに照らされながら正門をくぐると、池に突き出したアルミのホワイトキューブが見えてきます。そこが磯崎新設計、1974年に開館した老舗の公立美術館、群馬県立近代美術館でした。

県歴史博物館と半ば一体となるように隣り合う姿は、ともかくリニューアルの概要を伝えるパンフレットにもあるように、立方体を強く意識させるつくりとなっています。やや圧迫感のあるエントランスを抜けると広がるのは、コンクリートの重厚感と側面のガラス窓が奇妙なコントラストを描くメインホールです。スペースとしてはそう広くありませんが、窓越しより眺められる外の光と公園の緑が、何とか立方体の重みを相殺する仕掛けとなっています。居心地は悪くありません。

ホールを一巡して興味深く思えたのは、今回の山口展が開催されている展示室1への入口でした。分厚いコンクリートの壁面がくり抜かれるようにして開き、四角い巨大な穴のようなそれがぽっかりと姿を表しています。またホール正面、白い石造りの階段状の壁面も印象的です。まるで何らかの舞台装置のようでした。

館内にいくつか存在する長い廊下、もしくはスロープを除けば、展示室はまさにいくつかの立方体の連続する一つの巨大な箱です。改装は照明にも変化を与えたのでしょうか。清潔感のあるライトが白のキューブ全体を明るく照らし出し、作品の良さを素直に引き出していました。また積み木細工のようなに巨大な立方体をつなぐのは、それとは一転した長細いスロープです。メリハリのある空間が特徴的でした。

今回は時間の都合でレストランを利用することは叶いませんでしたが、池越しの公園を借景にしたスペースはなかなか気分良さそうです。次回は試してみたいと思います。

帰りは新町駅へのバス便を使いました。こちらの方が高崎へ向かうことよりも早く高崎線の駅へ着くことが出来ます。(それでも約20分はかかります。)ただし新町駅前には時間をつぶせるような施設がありません。

山口薫展は、氏を回顧するのにふさわしい充実の展覧会でした。また別エントリで触れるつもりです。

コメント ( 5 ) | Trackback ( 0 )

「高崎市美術館彫刻展 彫刻をめぐる空間」 高崎哲学堂

高崎哲学堂(群馬県高崎市八島町110-27)

「高崎市美術館彫刻展 彫刻をめぐる空間」(第2期)

8/12-9/21

ビルの立ち並ぶ高崎駅至近に突如広がるのは、アントニン・レーモンドによる静けさに満ちた和の空間でした。市美術館が休館中(増築工事)のため、隣接の哲学堂で開催されている彫刻の展覧会です。館蔵品による「彫刻をめぐる空間」へ行ってきました。

まずはレーモンド設計による哲学堂、つまりはかつて高崎の実業家であった井上房一郎の旧宅そのものが重要な鑑賞のポイントです。正面よりぐるっと回り込んで開けてくる直線上の庇と、連続する端正な長方形の窓、また玄関より左右に広がる居住スペースと細くのびた廊下、さらには宙を這う剛胆な屋根組みと、総じて機能的でありながら、決して無機質になりすぎない居心地の良さを感じました。また敷地に鬱蒼と生い茂る緑も、どこか隠れ家的な趣きを醸し出しています。まるで山荘です。蚊取り線香の煙に情緒を感じたのは久しぶりでした。

彫刻の展観は計10点ほどと多くはありませんが、まさにこの旧宅の古くからの住人であるかのように建物へ溶け込む様は、一つのインスタレーションとして楽しむ上でも十分に見応えがあります。暖炉のある居間にバサバサと舞い降りた下田治の「コウモリ」、そして井上の夫人用の和室で束の間の昼寝を楽しむ吉田光正の「休息」など、空間の力も借りての見事な演出が仕掛けられていました。また居間の窓際に並ぶ椅子の上におかれた帽子は、主人、房一郎の愛用の品だそうです。彼の息づかいが聞こえてくるかのようでした。

哲学堂は現在、市民財団運営の文化スペースとして、今展観の他、サークル活動などの様々な催しの会場として用いられています。ただ保存するだけでなく、それを今も効果的に利用し続ける点に、高崎市民の知恵を感じました。

今月21日までの開催です。なお入場は無料です。

「高崎市美術館彫刻展 彫刻をめぐる空間」(第2期)

8/12-9/21

ビルの立ち並ぶ高崎駅至近に突如広がるのは、アントニン・レーモンドによる静けさに満ちた和の空間でした。市美術館が休館中(増築工事)のため、隣接の哲学堂で開催されている彫刻の展覧会です。館蔵品による「彫刻をめぐる空間」へ行ってきました。

まずはレーモンド設計による哲学堂、つまりはかつて高崎の実業家であった井上房一郎の旧宅そのものが重要な鑑賞のポイントです。正面よりぐるっと回り込んで開けてくる直線上の庇と、連続する端正な長方形の窓、また玄関より左右に広がる居住スペースと細くのびた廊下、さらには宙を這う剛胆な屋根組みと、総じて機能的でありながら、決して無機質になりすぎない居心地の良さを感じました。また敷地に鬱蒼と生い茂る緑も、どこか隠れ家的な趣きを醸し出しています。まるで山荘です。蚊取り線香の煙に情緒を感じたのは久しぶりでした。

彫刻の展観は計10点ほどと多くはありませんが、まさにこの旧宅の古くからの住人であるかのように建物へ溶け込む様は、一つのインスタレーションとして楽しむ上でも十分に見応えがあります。暖炉のある居間にバサバサと舞い降りた下田治の「コウモリ」、そして井上の夫人用の和室で束の間の昼寝を楽しむ吉田光正の「休息」など、空間の力も借りての見事な演出が仕掛けられていました。また居間の窓際に並ぶ椅子の上におかれた帽子は、主人、房一郎の愛用の品だそうです。彼の息づかいが聞こえてくるかのようでした。

哲学堂は現在、市民財団運営の文化スペースとして、今展観の他、サークル活動などの様々な催しの会場として用いられています。ただ保存するだけでなく、それを今も効果的に利用し続ける点に、高崎市民の知恵を感じました。

今月21日までの開催です。なお入場は無料です。

コメント ( 3 ) | Trackback ( 0 )

「ライオネル・ファイニンガー展」 横須賀美術館

横須賀美術館(神奈川県横須賀市鴨居4-1)

「ライオネル・ファイニンガー展 - 光の結晶 - 」

8/2-10/5

ナチスに『退廃芸術』の烙印も押された、とある一人の芸術家の軌跡を辿ります。1871年、ニューヨークにドイツ系移民の子として生まれ、その後ドイツとアメリカで画業を営んだ、ライオネル・ファイニンガーの日本初の回顧展へ行ってきました。

構成は以下の通りです。

1.新聞掲載漫画(1906-07):ドイツでの制作の出発点となった風刺漫画。版画など計25点。

2.初期人物像(1907-09):画家を志すファイニンガー。風刺画より肖像画へ。

3.キュビスムの発見(1911-18):キュビスム影響下の作品。

4.この世の果てにある都市 - おもちゃ(1910-20):ファイニンガー制作による木製玩具。教会や機関車など。

5.バウハウスと建築(1919-24/37):バウハウスに招聘。版画印刷工房を担当。

6.バルト海/風景(1923-35):主にバルト海沿岸の漁村、デープの地で描かれた海景画。光を透過したプリズムを思わせる、叙情性の高い抽象絵画へ。

7.ニューヨーク 新たな展望(1939-55):ナチスの台頭とともにドイツを離れる。マンハッタン建築を捉えた絵画など。

風刺漫画からキュビズム、それに抽象絵画と、ファイニンガーの制作史はかなり多岐にわたっていますが、やはり彼の特徴付けるのは、上に挙げたセクションで示せば6と7、つまりはプリズムを透過した光を思わせる透明感に満ちた、ロマン派の伝統を伝える叙情的な抽象風景絵画でしょう。エメラルドグリーンを基調に、水色や、帆船を表すイエローが幾何学模様をとって交差する「西の海」(1932)は、どこかフリードリヒを連想させるような静謐感が魅力的な一枚でした。また彼のこのような『プリズム抽象画』の特性は、同じ時期、ようはキュビスムを吸収し、さらにはバウハウスでの活動を終えて新たに開拓した都市風景画にも良く表れています。中でも、展示サブタイトルにもある『光の結晶』を見る一枚として、「夜の聖マリア教会」(1931)は是非挙げておかなくてはなりません。画面左手、空高く突き出した教会の尖塔へ向かって、夜の街の淡い光が美しくのびています。光の明度を表す巧みな色のグラデーション、もしくは光の当たった部分の質感を示す塗り分けの細やかさなど、ファイニンガーが半ば実験的に、光の動きと効果を、このような半抽象の世界で表そうとする工夫も見て取ることが出来ました。光と色が一体となってキャンバスより滲みだしています。

初期の人物画は、それ以前の風刺漫画をそのまま絵画に移し替えた作品と言えるかもしれません。制作当初からキュビスムの影響を受けたファイニンガーのこと、本格的絵画に取り組み始めてから僅か2、3年にて、色面が直線上に交差する、例えば「青い魚を持つ釣師」(1912)のような作品を生み出しますが、人物の動きや表情には明らかに漫画を思わせる描写がとられています。またファイニンガーでもう一つ興味深いのは、結果的に世に出回ることがなかったものの、ミュンヘンの玩具メーカーの注文を受けて出来た一連の木製玩具です。ファイニンガー自身、鉄道に関心があったせいか、小型機関車の玩具を多く手がけていますが、稚拙とも言える造形にて家や人物を象った作品には、かつて漫画で手がけた表現を連想させるものもありました。ちなみにファイニンガーは、これらの玩具をモチーフにした「この世界の果てにある都市」(1910)という一点の絵画を制作しています。彼が玩具と絵画の双方を行き来しながら、自らのイメージを育んでいったことは間違いありません。

「聖マリア教会」などの一連の絵画が、ミュンヘンでの「退廃芸術」展で晒しものにされる数日前、ファイニンガーは生地アメリカへと帰っていきました。当初、基盤のないアメリカでの生活は困難を極めましたが、1944年にはMoMAで展示が行われるほどの名声を確立します。アメリカへ渡った後の作品を一言で示せば、以前の半抽象の世界にさらなる幻想性が加わっていると言えるのではないでしょうか。展示のラスト、ファイニンガーの死の二年前に描かれたという「魔狼フェンリル」(1954)には言葉を失いました。沈み込むような青みを帯びた空間の中央には、直線の交わりによって出来た白い空間があたかも光を解放するかのようにして空いています。まるで宙に浮び、この窓を通して彼岸へと進み行く魂の帆船です。キュビスムや前衛を超え、ファイニンガーだけが辿り着いた孤高の心象風景がここに広がっていました。

ファイニンガーの海景画と、美術館の眼前に広がる海のイメージが重なります。建物との相性も抜群でした。

今、一推しの展覧会です。10月5日まで開催されています。

「ライオネル・ファイニンガー展 - 光の結晶 - 」

8/2-10/5

ナチスに『退廃芸術』の烙印も押された、とある一人の芸術家の軌跡を辿ります。1871年、ニューヨークにドイツ系移民の子として生まれ、その後ドイツとアメリカで画業を営んだ、ライオネル・ファイニンガーの日本初の回顧展へ行ってきました。

構成は以下の通りです。

1.新聞掲載漫画(1906-07):ドイツでの制作の出発点となった風刺漫画。版画など計25点。

2.初期人物像(1907-09):画家を志すファイニンガー。風刺画より肖像画へ。

3.キュビスムの発見(1911-18):キュビスム影響下の作品。

4.この世の果てにある都市 - おもちゃ(1910-20):ファイニンガー制作による木製玩具。教会や機関車など。

5.バウハウスと建築(1919-24/37):バウハウスに招聘。版画印刷工房を担当。

6.バルト海/風景(1923-35):主にバルト海沿岸の漁村、デープの地で描かれた海景画。光を透過したプリズムを思わせる、叙情性の高い抽象絵画へ。

7.ニューヨーク 新たな展望(1939-55):ナチスの台頭とともにドイツを離れる。マンハッタン建築を捉えた絵画など。

風刺漫画からキュビズム、それに抽象絵画と、ファイニンガーの制作史はかなり多岐にわたっていますが、やはり彼の特徴付けるのは、上に挙げたセクションで示せば6と7、つまりはプリズムを透過した光を思わせる透明感に満ちた、ロマン派の伝統を伝える叙情的な抽象風景絵画でしょう。エメラルドグリーンを基調に、水色や、帆船を表すイエローが幾何学模様をとって交差する「西の海」(1932)は、どこかフリードリヒを連想させるような静謐感が魅力的な一枚でした。また彼のこのような『プリズム抽象画』の特性は、同じ時期、ようはキュビスムを吸収し、さらにはバウハウスでの活動を終えて新たに開拓した都市風景画にも良く表れています。中でも、展示サブタイトルにもある『光の結晶』を見る一枚として、「夜の聖マリア教会」(1931)は是非挙げておかなくてはなりません。画面左手、空高く突き出した教会の尖塔へ向かって、夜の街の淡い光が美しくのびています。光の明度を表す巧みな色のグラデーション、もしくは光の当たった部分の質感を示す塗り分けの細やかさなど、ファイニンガーが半ば実験的に、光の動きと効果を、このような半抽象の世界で表そうとする工夫も見て取ることが出来ました。光と色が一体となってキャンバスより滲みだしています。

初期の人物画は、それ以前の風刺漫画をそのまま絵画に移し替えた作品と言えるかもしれません。制作当初からキュビスムの影響を受けたファイニンガーのこと、本格的絵画に取り組み始めてから僅か2、3年にて、色面が直線上に交差する、例えば「青い魚を持つ釣師」(1912)のような作品を生み出しますが、人物の動きや表情には明らかに漫画を思わせる描写がとられています。またファイニンガーでもう一つ興味深いのは、結果的に世に出回ることがなかったものの、ミュンヘンの玩具メーカーの注文を受けて出来た一連の木製玩具です。ファイニンガー自身、鉄道に関心があったせいか、小型機関車の玩具を多く手がけていますが、稚拙とも言える造形にて家や人物を象った作品には、かつて漫画で手がけた表現を連想させるものもありました。ちなみにファイニンガーは、これらの玩具をモチーフにした「この世界の果てにある都市」(1910)という一点の絵画を制作しています。彼が玩具と絵画の双方を行き来しながら、自らのイメージを育んでいったことは間違いありません。

「聖マリア教会」などの一連の絵画が、ミュンヘンでの「退廃芸術」展で晒しものにされる数日前、ファイニンガーは生地アメリカへと帰っていきました。当初、基盤のないアメリカでの生活は困難を極めましたが、1944年にはMoMAで展示が行われるほどの名声を確立します。アメリカへ渡った後の作品を一言で示せば、以前の半抽象の世界にさらなる幻想性が加わっていると言えるのではないでしょうか。展示のラスト、ファイニンガーの死の二年前に描かれたという「魔狼フェンリル」(1954)には言葉を失いました。沈み込むような青みを帯びた空間の中央には、直線の交わりによって出来た白い空間があたかも光を解放するかのようにして空いています。まるで宙に浮び、この窓を通して彼岸へと進み行く魂の帆船です。キュビスムや前衛を超え、ファイニンガーだけが辿り着いた孤高の心象風景がここに広がっていました。

ファイニンガーの海景画と、美術館の眼前に広がる海のイメージが重なります。建物との相性も抜群でした。

今、一推しの展覧会です。10月5日まで開催されています。

コメント ( 5 ) | Trackback ( 0 )

「源氏物語の1000年」 横浜美術館

横浜美術館(横浜市西区みなとみらい3-4-1)

「源氏物語の1000年 - あこがれの王朝ロマン - 」

8/30-11/3

平安時代より現代に至るまでの『源氏絵』を一挙に総覧します。横浜美術館での「源氏物語の1000年」展へ行ってきました。

今年メモリアルを迎えた源氏の展覧会ということで、早速行かれた方も多いかとは思いますが、まず注意したいのは展示替えがいくつかあるということです。例えば五島美術館ご自慢の国宝「紫式部日記絵巻」や、又兵衛の魅力的な一作「和漢故事説話図」の公開は、既に会期一週間のみで終了しています。もちろん出品数全130点とのことで、見るべき作品は他にもあるわけですが、とりあえずは公式HP上の出品リスト(pdf)を確認された方が無難です。ちなみに館内の状況については、まだ早々だったからか、日曜日の午後にも関わらずかなり空いていました。今のところ、押し合いへし合いというのはなさそうです。

展示の終了した作品を挙げるのも気が引けますが、やはり圧巻なのは岩佐又兵衛の説話図より「須磨」と「浮舟」でした。登場人物の心情を風景へ映し込むことに長けた又兵衛のこと、この二作でもやはり浮舟や源氏の面持ちが見事な叙情性をもって表されています。「浮舟」における、薫と匂宮との間で揺れる彼女の心情は背後のしおれた柳の木にも示され、「須磨」では当地へ流された源氏の心の乱れが大嵐となって劇画的に描かれていました。それにしても後者では、源氏のいる庵の塀までが歪んでいます。彼の穏やかでない心中がそっくりそのまま、この歪んだ塀を通して嵐へとつながっているようでした。

伝宗達の「源氏物語図屏風」の「少女」と「初音」をはじめ、源氏物語を表した屏風にも見応えがありましたが、それよりも惹かれたのは、土佐派の絵師をはじめとする多くの画帳でした。土佐光吉の「源氏物語絵色紙帖」は、桃山期とは思えないほど保存状態も良い、実に美しい作品です。金砂子で飾られた画帳には、詞書とともに各場面の様子が細やかな描写で表されています。また秀忠の描いた「源氏物語画帳」も印象に残りました。自らの権力者の立場にありながら、武家にはない平安の雅やかな王朝文化に憧れた、彼の心中を探る一枚と言えるかもしれません。

主に江戸時代に流通した、源氏物語に関係する著作などの展示を過ぎると、今度は大和絵に表されたような優雅な源氏とは一変した、浮世絵における源氏の世界がいくつか紹介されています。そしてここではやはり月岡芳年の「田舎源氏」が一推しです。後景へ無限に広がるような広重風の荒野の中を、源氏が慌ただしく駆けていく様が描かれています。すすきの穂先、または股の下にのぞく衣装の紅色が、かの血みどろの芳年を思わせる鮮烈な赤に見えたのは私だけでしょうか。芳年の色は今作でも健在です。

近代以降の『源氏絵』も相当数出品されています。虚ろでかつ、まさに六条の呪いがそのまま乗り移ったかのような松園の「焔」は鮮烈な一枚です。代表作「花がたみ」の如く、モデルの鬼気迫る表情が絵の中に閉じ込められています。またその他、物語の作者である紫式部モチーフの作品もかなり多く目につきました。紫式部まで遊女に見立てた、川又常正の「見立紫式部図」のような珍品はともかくも、石山寺にて物語を執筆する紫式部の姿は昔から好まれたのでしょう。各絵師たちがどう彼女を描き分けたのかを見るのも、この展覧会の興味深いポイントの一つです。

一見地味ではありますが、梶田半古の「源氏物語図屏風」は意欲的な作品です。一般的にこの手の作品は、物語中の各場面を俯瞰的に描いていますが、梶田はそれを登場人物の視点によせて表しています。ようは有名な柏木の蹴鞠のシーンも、すだれ越しに覗き込む三宮の方から描かれているわけなのです。あたかも自分がその場面に入り込んだかのような錯覚さえしました。

決して難癖をつけるわけではありませんが、素人目からしても展示方法にやや拙さを感じる部分がありました。作品保護の観点とはいえ、随所で照明が暗すぎたり、また作品がケースに写り込んで見にくい箇所がいくつかあります。単眼鏡などがあると重宝しそうです。

源氏のストーリーに疎い私でも十分に楽しめる展覧会でした。11月3日まで開催されています。

「源氏物語の1000年 - あこがれの王朝ロマン - 」

8/30-11/3

平安時代より現代に至るまでの『源氏絵』を一挙に総覧します。横浜美術館での「源氏物語の1000年」展へ行ってきました。

今年メモリアルを迎えた源氏の展覧会ということで、早速行かれた方も多いかとは思いますが、まず注意したいのは展示替えがいくつかあるということです。例えば五島美術館ご自慢の国宝「紫式部日記絵巻」や、又兵衛の魅力的な一作「和漢故事説話図」の公開は、既に会期一週間のみで終了しています。もちろん出品数全130点とのことで、見るべき作品は他にもあるわけですが、とりあえずは公式HP上の出品リスト(pdf)を確認された方が無難です。ちなみに館内の状況については、まだ早々だったからか、日曜日の午後にも関わらずかなり空いていました。今のところ、押し合いへし合いというのはなさそうです。

展示の終了した作品を挙げるのも気が引けますが、やはり圧巻なのは岩佐又兵衛の説話図より「須磨」と「浮舟」でした。登場人物の心情を風景へ映し込むことに長けた又兵衛のこと、この二作でもやはり浮舟や源氏の面持ちが見事な叙情性をもって表されています。「浮舟」における、薫と匂宮との間で揺れる彼女の心情は背後のしおれた柳の木にも示され、「須磨」では当地へ流された源氏の心の乱れが大嵐となって劇画的に描かれていました。それにしても後者では、源氏のいる庵の塀までが歪んでいます。彼の穏やかでない心中がそっくりそのまま、この歪んだ塀を通して嵐へとつながっているようでした。

伝宗達の「源氏物語図屏風」の「少女」と「初音」をはじめ、源氏物語を表した屏風にも見応えがありましたが、それよりも惹かれたのは、土佐派の絵師をはじめとする多くの画帳でした。土佐光吉の「源氏物語絵色紙帖」は、桃山期とは思えないほど保存状態も良い、実に美しい作品です。金砂子で飾られた画帳には、詞書とともに各場面の様子が細やかな描写で表されています。また秀忠の描いた「源氏物語画帳」も印象に残りました。自らの権力者の立場にありながら、武家にはない平安の雅やかな王朝文化に憧れた、彼の心中を探る一枚と言えるかもしれません。

主に江戸時代に流通した、源氏物語に関係する著作などの展示を過ぎると、今度は大和絵に表されたような優雅な源氏とは一変した、浮世絵における源氏の世界がいくつか紹介されています。そしてここではやはり月岡芳年の「田舎源氏」が一推しです。後景へ無限に広がるような広重風の荒野の中を、源氏が慌ただしく駆けていく様が描かれています。すすきの穂先、または股の下にのぞく衣装の紅色が、かの血みどろの芳年を思わせる鮮烈な赤に見えたのは私だけでしょうか。芳年の色は今作でも健在です。

近代以降の『源氏絵』も相当数出品されています。虚ろでかつ、まさに六条の呪いがそのまま乗り移ったかのような松園の「焔」は鮮烈な一枚です。代表作「花がたみ」の如く、モデルの鬼気迫る表情が絵の中に閉じ込められています。またその他、物語の作者である紫式部モチーフの作品もかなり多く目につきました。紫式部まで遊女に見立てた、川又常正の「見立紫式部図」のような珍品はともかくも、石山寺にて物語を執筆する紫式部の姿は昔から好まれたのでしょう。各絵師たちがどう彼女を描き分けたのかを見るのも、この展覧会の興味深いポイントの一つです。

一見地味ではありますが、梶田半古の「源氏物語図屏風」は意欲的な作品です。一般的にこの手の作品は、物語中の各場面を俯瞰的に描いていますが、梶田はそれを登場人物の視点によせて表しています。ようは有名な柏木の蹴鞠のシーンも、すだれ越しに覗き込む三宮の方から描かれているわけなのです。あたかも自分がその場面に入り込んだかのような錯覚さえしました。

決して難癖をつけるわけではありませんが、素人目からしても展示方法にやや拙さを感じる部分がありました。作品保護の観点とはいえ、随所で照明が暗すぎたり、また作品がケースに写り込んで見にくい箇所がいくつかあります。単眼鏡などがあると重宝しそうです。

源氏のストーリーに疎い私でも十分に楽しめる展覧会でした。11月3日まで開催されています。

コメント ( 7 ) | Trackback ( 0 )

「引込線」 西武鉄道旧所沢車両工場

西武鉄道旧所沢車両工場(埼玉県所沢市東住吉10-1)

「所沢ビエンナーレ・プレ美術展 引込線」

8/27-9/12

旧車両工場の空間自体がアートそのものです。新たに所沢で始まろうとする現代アートの祭典、所沢ビエンナーレのプレ美術展、「引込線」へ行ってきました。

会場は所沢駅西口すぐ、ちょうど西武百貨店を抜けた先にある車両工場の跡地です。ちらしの地図によれば、さも入口が百貨店の裏手、南側にあるように思えてしまいますが、実際は北側、西口より直進する道路との交差点近くにありました。(駅出口にも案内はありません。)工場入口の「引込線」のタイトルロゴ、これだけが目印です。これからの方はご注意下さい。

レールの跡があるわけでもないので、ここがかつての車両工場であるということは分かりにくいのですが、広大な敷地に立ち並ぶ大きな三角屋根の施設は、やはりどこか異様な雰囲気を漂わせています。出品作家は、遠藤利克、窪田美樹、多和圭三、手塚愛子、戸谷成雄、山下香里ら、所沢にゆかりのあるという計16名の方々です。スペースこそ広いものの、展示自体の密度はそう濃いわけでもありません。オブジェ、インスタレーション、ペインティング、それに映像作品など、ゆったりとした趣きで紹介されていました。

ともかく建物の存在感がかなり強いので、いささか作品がそれに埋没してしまっていた感も否めませんでしたが、印象深いのは上にも挙げた方々より遠藤、窪田、戸谷、手塚らの作品です。入口すぐには、資生堂ギャラリーでの個展も記憶に新しい窪田美樹が、おなじみの家具を素材にした、また生き物のような不思議なオブジェ群を展開しています。そして展示室最奥部、ひときわ巨大な鏡を用いたインスタレーションで圧巻なのは、この手の空間を得意とする遠藤利克(「鏡像段階説+空洞説」)です。天井からチェーンがぶら下がり、それを軸として三枚の巨大な鏡が無限の鏡面世界を作り出しています。遠藤の鏡を用いた作品というのは比較的珍しいのではないでしょうか。またその左手、きらきらした小高い丘のような山下香里の「山間、斜視と空景」は、この暗がりの工場跡でも見劣りしない佳作です。美しい白い光を朧げに放っていました。

時間の都合で冒頭30分ほどしかご一緒できませんでしたが、ちょうど開催されていたギャラリーツアーに参加してみました。そこでは何と、かの戸谷成雄氏が、自ら作品について語って下さっています。「ミニマルバロック」は『分割』の意識、つまりは二本の木(長さ4メートル超える大木を用いています。)をちょうど空間の中央から割くようにして何本ものオブジェを作り、さらにはそれを上下左右、対になるようにして展開したということ、またチェーンソーで削り、灰を塗り込める創作過程などを丁寧に紹介していただけました。また木の削りかすはゴミとして出ないよう、なるべく作品へ戻すように接着してあるのだそうです。これは知りませんでした。

来年の本展へ向けてのプレ・美術展ということで、どこか手作り感の漂う、アットホームな展示と言えるかもしれません。しかしながら、既に終了してしまったものの、見学ツアー、シンポ、パフォーマンスなど、一定のイベント等は全て用意されています。また現在、武蔵野美術大学院生の藤盛による公開制作も着々と進行中です。巨大な木彫りの人形が大きなノミで象られていました。最終日には完成となるのでしょうか。

入場無料、写真撮影可という太っ腹なイベントです。次の三連休まで開催していないのが残念ですが、時間ある方には是非おすすめしたいと思います。

今週の金曜、12日までの開催です。

「所沢ビエンナーレ・プレ美術展 引込線」

8/27-9/12

旧車両工場の空間自体がアートそのものです。新たに所沢で始まろうとする現代アートの祭典、所沢ビエンナーレのプレ美術展、「引込線」へ行ってきました。

会場は所沢駅西口すぐ、ちょうど西武百貨店を抜けた先にある車両工場の跡地です。ちらしの地図によれば、さも入口が百貨店の裏手、南側にあるように思えてしまいますが、実際は北側、西口より直進する道路との交差点近くにありました。(駅出口にも案内はありません。)工場入口の「引込線」のタイトルロゴ、これだけが目印です。これからの方はご注意下さい。

レールの跡があるわけでもないので、ここがかつての車両工場であるということは分かりにくいのですが、広大な敷地に立ち並ぶ大きな三角屋根の施設は、やはりどこか異様な雰囲気を漂わせています。出品作家は、遠藤利克、窪田美樹、多和圭三、手塚愛子、戸谷成雄、山下香里ら、所沢にゆかりのあるという計16名の方々です。スペースこそ広いものの、展示自体の密度はそう濃いわけでもありません。オブジェ、インスタレーション、ペインティング、それに映像作品など、ゆったりとした趣きで紹介されていました。

ともかく建物の存在感がかなり強いので、いささか作品がそれに埋没してしまっていた感も否めませんでしたが、印象深いのは上にも挙げた方々より遠藤、窪田、戸谷、手塚らの作品です。入口すぐには、資生堂ギャラリーでの個展も記憶に新しい窪田美樹が、おなじみの家具を素材にした、また生き物のような不思議なオブジェ群を展開しています。そして展示室最奥部、ひときわ巨大な鏡を用いたインスタレーションで圧巻なのは、この手の空間を得意とする遠藤利克(「鏡像段階説+空洞説」)です。天井からチェーンがぶら下がり、それを軸として三枚の巨大な鏡が無限の鏡面世界を作り出しています。遠藤の鏡を用いた作品というのは比較的珍しいのではないでしょうか。またその左手、きらきらした小高い丘のような山下香里の「山間、斜視と空景」は、この暗がりの工場跡でも見劣りしない佳作です。美しい白い光を朧げに放っていました。

時間の都合で冒頭30分ほどしかご一緒できませんでしたが、ちょうど開催されていたギャラリーツアーに参加してみました。そこでは何と、かの戸谷成雄氏が、自ら作品について語って下さっています。「ミニマルバロック」は『分割』の意識、つまりは二本の木(長さ4メートル超える大木を用いています。)をちょうど空間の中央から割くようにして何本ものオブジェを作り、さらにはそれを上下左右、対になるようにして展開したということ、またチェーンソーで削り、灰を塗り込める創作過程などを丁寧に紹介していただけました。また木の削りかすはゴミとして出ないよう、なるべく作品へ戻すように接着してあるのだそうです。これは知りませんでした。

来年の本展へ向けてのプレ・美術展ということで、どこか手作り感の漂う、アットホームな展示と言えるかもしれません。しかしながら、既に終了してしまったものの、見学ツアー、シンポ、パフォーマンスなど、一定のイベント等は全て用意されています。また現在、武蔵野美術大学院生の藤盛による公開制作も着々と進行中です。巨大な木彫りの人形が大きなノミで象られていました。最終日には完成となるのでしょうか。

入場無料、写真撮影可という太っ腹なイベントです。次の三連休まで開催していないのが残念ですが、時間ある方には是非おすすめしたいと思います。

今週の金曜、12日までの開催です。

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

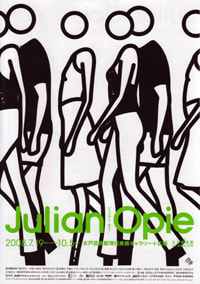

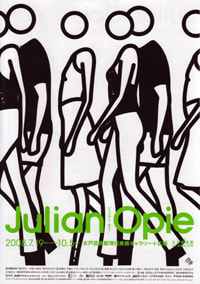

「ジュリアン・オピー」 水戸芸術館

水戸芸術館現代美術ギャラリー(水戸市五軒町1-6-8)

「ジュリアン・オピー」

7/19-10/5

1958年にロンドンに生まれ、イギリスを中心に世界で活躍するアーティスト、ジュリアン・オピーの全体像を紹介します。アジア初となるオピーの大型個展へ行ってきました。

率直なところオピーと言うと、あの異彩を放つ東近美の常設程度しか知りませんでしたが、今回の展示に接してその印象を大いに改めさせられました。もはや水戸芸術館はオピーの一大テーマパークです。芸術館前、アートタワーを望む芝生広場は、カラフルな動物のオブジェによって動物園と化し、また建物入り口正面、大型LEDの「スカートとトップスで歩くスザンヌ」は、半ばオピーのキャラクターとなった人物像がのんびりと散歩しています。そして同じく館内でも、ダンサーや女優たちが、まさに多様なショーを繰り広げて観客を楽しませていました。前回、宮島の謎めいたドローイングが印象的だった階段上の壁面には、ちらし表紙にもある無数の「歩く人々」がぞろぞろと歩き、こちら側もそれに連なってgallery1へ入場すると、突き当たり正面、今度はスザンヌではなくシャノーザが、何とも懐かしげなステップを踏みながら、観客を誘うかのようにして踊っています。この一連の導入部だけでも、オピーが芸術館の空間を見事に把握し、また巧みに用いていることが十分に見て取れるというものではないでしょうか。インスタレーションとしての掴みは抜群でした。

館内は主に二つ、つまりはその身体性、特にエロスに関心の払われたキャラクター、人物モチーフの作品群と、動く現代版広重風浮世絵とも言えるような「日本八景」などの風景作品の展示に分かれています。もちろんここでは見慣れた後者でのバーチャルな日本周遊も楽しめますが、やはり彼の真髄は前者の動くポートレートにあると言えるでしょう。例の簡略化された人物表現、「ジャック」や「アン」などが、いつものごとく目を点にしてバックライトに照らし出され、また「アーニャ」と「ルース」は今度は目をぱちぱちとさせ、またイヤリングを揺らしながら、ゆうゆうとくつろいでいます。またその先はいささか刺激的な大人の世界です。「キエラ」と「サラ」とが、適切ではないかもしれませんがストリップのごとく衣服を脱ぎ捨て、さらには同じく「サラ」が殆ど全裸に近い様相にて激しいダンスを披露していました。ぐるりと一周、円を描くように腰を一心不乱に振り続ける姿は、何とエロチックなことでしょうか。その足に履かれた網のタイツが何ともセクシャルでした。ここは欲望に満ちたエロスの国です。

オピーが「日本八景」など、例えば広重などの浮世絵モチーフをよく使うことは周知のとおりですが、人物表現や作品素材においても、同様な日本に由来するイメージを好んでいたとは知りません。歌麿風美人画をオピーの手を返して記号化されたポートレートはもちろんのこと、今回、半ば衝撃的ですらあるのは、日本の墓石を用いた作品群です。カラフルな世界から一転して、モノクロのgallery3へ入った時には目を疑いました。展示室中央にて、アクロバットなポーズをとる「シャノーザ」が描かれた石のオブジェがまさに墓石そのものなのです。墓石へ直接、極太のサインペンで直に描いたかのような線が人物を象り、それが積み木のように組み合わされた石の表面にへばりついています。またこの空間では墓石の他、フロッキー加工による同じく黒のペインティングも見逃せません。かのシャノーザがトルソーの如く分割され、その足をさらしています。ようは町田久美ならぬ艶やかな線だけが、肉感的なその体躯を見事に表しているわけです。オピーの身体への関心は並々ならぬものがあります。

それほど広くはない水戸芸術館が、今回ほど魅力あるスペースに変化していたことなどそうありません。オピーワールドを楽しめるとあれば、水戸への旅程もそう労を感じることもなさそうです。

10月5日までの開催です。当然ながらおすすめします。

「ジュリアン・オピー」

7/19-10/5

1958年にロンドンに生まれ、イギリスを中心に世界で活躍するアーティスト、ジュリアン・オピーの全体像を紹介します。アジア初となるオピーの大型個展へ行ってきました。

率直なところオピーと言うと、あの異彩を放つ東近美の常設程度しか知りませんでしたが、今回の展示に接してその印象を大いに改めさせられました。もはや水戸芸術館はオピーの一大テーマパークです。芸術館前、アートタワーを望む芝生広場は、カラフルな動物のオブジェによって動物園と化し、また建物入り口正面、大型LEDの「スカートとトップスで歩くスザンヌ」は、半ばオピーのキャラクターとなった人物像がのんびりと散歩しています。そして同じく館内でも、ダンサーや女優たちが、まさに多様なショーを繰り広げて観客を楽しませていました。前回、宮島の謎めいたドローイングが印象的だった階段上の壁面には、ちらし表紙にもある無数の「歩く人々」がぞろぞろと歩き、こちら側もそれに連なってgallery1へ入場すると、突き当たり正面、今度はスザンヌではなくシャノーザが、何とも懐かしげなステップを踏みながら、観客を誘うかのようにして踊っています。この一連の導入部だけでも、オピーが芸術館の空間を見事に把握し、また巧みに用いていることが十分に見て取れるというものではないでしょうか。インスタレーションとしての掴みは抜群でした。

館内は主に二つ、つまりはその身体性、特にエロスに関心の払われたキャラクター、人物モチーフの作品群と、動く現代版広重風浮世絵とも言えるような「日本八景」などの風景作品の展示に分かれています。もちろんここでは見慣れた後者でのバーチャルな日本周遊も楽しめますが、やはり彼の真髄は前者の動くポートレートにあると言えるでしょう。例の簡略化された人物表現、「ジャック」や「アン」などが、いつものごとく目を点にしてバックライトに照らし出され、また「アーニャ」と「ルース」は今度は目をぱちぱちとさせ、またイヤリングを揺らしながら、ゆうゆうとくつろいでいます。またその先はいささか刺激的な大人の世界です。「キエラ」と「サラ」とが、適切ではないかもしれませんがストリップのごとく衣服を脱ぎ捨て、さらには同じく「サラ」が殆ど全裸に近い様相にて激しいダンスを披露していました。ぐるりと一周、円を描くように腰を一心不乱に振り続ける姿は、何とエロチックなことでしょうか。その足に履かれた網のタイツが何ともセクシャルでした。ここは欲望に満ちたエロスの国です。

オピーが「日本八景」など、例えば広重などの浮世絵モチーフをよく使うことは周知のとおりですが、人物表現や作品素材においても、同様な日本に由来するイメージを好んでいたとは知りません。歌麿風美人画をオピーの手を返して記号化されたポートレートはもちろんのこと、今回、半ば衝撃的ですらあるのは、日本の墓石を用いた作品群です。カラフルな世界から一転して、モノクロのgallery3へ入った時には目を疑いました。展示室中央にて、アクロバットなポーズをとる「シャノーザ」が描かれた石のオブジェがまさに墓石そのものなのです。墓石へ直接、極太のサインペンで直に描いたかのような線が人物を象り、それが積み木のように組み合わされた石の表面にへばりついています。またこの空間では墓石の他、フロッキー加工による同じく黒のペインティングも見逃せません。かのシャノーザがトルソーの如く分割され、その足をさらしています。ようは町田久美ならぬ艶やかな線だけが、肉感的なその体躯を見事に表しているわけです。オピーの身体への関心は並々ならぬものがあります。

それほど広くはない水戸芸術館が、今回ほど魅力あるスペースに変化していたことなどそうありません。オピーワールドを楽しめるとあれば、水戸への旅程もそう労を感じることもなさそうです。

10月5日までの開催です。当然ながらおすすめします。

コメント ( 7 ) | Trackback ( 0 )

「明治の洋画」 茨城県近代美術館

茨城県近代美術館(水戸市千波町666-1)

「明治の洋画 - 解読から鑑賞へ - 」

8/2-9/23

全国津々浦々、日本各地の美術館より集められた明治期の洋画、約90点弱を展観します。茨城県近代美術館で開催中の「明治の洋画」へ行ってきました。

展覧会の構成は以下の通りです。

1.イメージの共有:名所、歴史、物語、能など、誰もが知る題材を元にした絵画。

2.時代への共感:近代化を遂げた明治の変遷を絵画で辿る。

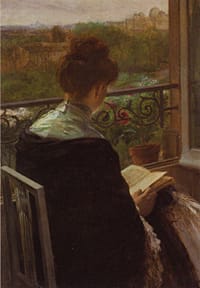

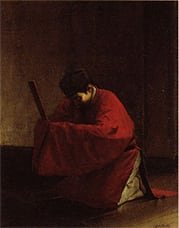

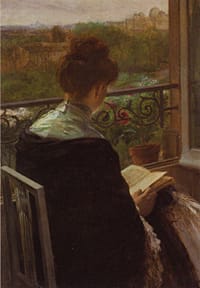

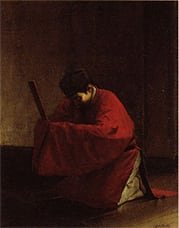

3.個の誕生:名所ではない、ありふれた風景。日常の一コマ。読書する女のモチーフなど。

時系列に明治期の洋画を追う展示はそう珍しくもありませんが、このような大胆とも言える三つのテーマ設定にて俯瞰するのは他でもあまり見たことがありません。率直に申し上げて、「近代的な鑑賞」(チラシより。)のあり方をひも解くという趣旨はやや弱いような気もしましたが、例えば順路最後の『読書する女』のモチーフを数点まとめて並べた一角などは、一人で黙読する習慣の生まれた、ようは『鑑賞の近代化』を遂げた明治という時代を知るに相応しい作品であると言えるでしょう。そして一人で本へと向かうのと同じく、展覧会で一人静かに絵画へ見入るということもまた、明治に確立した形態であるというわけなのです。歴史的なモチーフを観客が解読するのは、何も近代のみが得た特権でもなさそうですが、例えば山下新太郎の「窓際」(東京国立近代美術館)のように、後ろ姿に孤独な心の内面を見る様は、そこに投影された孤独な近代的自我を解読する行為そのものであるのかもしれません。

こう書いていくと、さも小難しい展示という印象も生まれてしまいますが、実際は見慣れた明治の洋画のこと、思いのほかすんなりと『鑑賞』していくことが出来ました。まるで日本画の雪の表現を見るかのように瑞々しい黒田清輝の「庭の雪」(茨城県近代美術館)、または細やかな草花がコローも顔負けの細密な描写で示された森田恒友の「湖畔」(埼玉県立近代美術館)などは、誰もが見ても美しいと思えるような風景画ではないでしょうか。またここ茨城ともゆかりの深い中村彝の「木立風景」(茨城県近代美術館)も魅力あふれる一枚です。深緑に覆われた森の木立を、どこか抽象を思わせるタッチで表しています。その他、坂本繁二郎の「大島の一部」(福岡市美術館)や青木繁の「太田の森」(愛知県美術館)など、同じく風景画に佳作が多いのも今回の展示の良い所でした。

各地で橋や道路の建設が進んだ、当時の近代化の様相を見る高橋由一の「鑿道八景」(那須塩原市那須野が原博物館)などと同様、明治という時代性を強く感じさせるのは、実に力の入った歴史物語画です。もはや明治も31年になる頃だというのに、武士の出で立ちをして鷹狩りする光景を描いた浅井忠の「武蔵野」(ポーラ美術館)は、それこそ近代化に違和感を感じた者にとって、過去への郷愁も誘った一枚ではないでしょうか。また日清戦争をモチーフにとった川村清雄の「黄海大海戦」(福富太郎コレクション)や、この時代に半ば英雄として奉られた感もある楠木正成の子、正行を描いた高橋由一の「楠正行如意輪堂に和歌を残すの図」、それに明治天皇によって京都御所内に廟が移されたという、和気清麻呂をモチーフにした佐久間文吾の「和気清麿奉神教図」(ともに三の丸尚蔵館)などは、まさに新たな国のかたちが出来つつあった明治の色を濃く残しています。明治に入ることで、これまでにも知られた画題が、また別の意味をもって価値が生まれてくるというわけなのです。

このような見事な歴史画の一角で、今年一番とも言える超問題作に出会いました。あの犬は彼の一種の落款のようなものなのでしょうか。失礼ながら、思わず吹き出して笑ってしまいました。

オピーのついでと言ってしまうには、あまりにも勿体ない展覧会です。今月23日まで開催されています。

「明治の洋画 - 解読から鑑賞へ - 」

8/2-9/23

全国津々浦々、日本各地の美術館より集められた明治期の洋画、約90点弱を展観します。茨城県近代美術館で開催中の「明治の洋画」へ行ってきました。

展覧会の構成は以下の通りです。

1.イメージの共有:名所、歴史、物語、能など、誰もが知る題材を元にした絵画。

2.時代への共感:近代化を遂げた明治の変遷を絵画で辿る。

3.個の誕生:名所ではない、ありふれた風景。日常の一コマ。読書する女のモチーフなど。

時系列に明治期の洋画を追う展示はそう珍しくもありませんが、このような大胆とも言える三つのテーマ設定にて俯瞰するのは他でもあまり見たことがありません。率直に申し上げて、「近代的な鑑賞」(チラシより。)のあり方をひも解くという趣旨はやや弱いような気もしましたが、例えば順路最後の『読書する女』のモチーフを数点まとめて並べた一角などは、一人で黙読する習慣の生まれた、ようは『鑑賞の近代化』を遂げた明治という時代を知るに相応しい作品であると言えるでしょう。そして一人で本へと向かうのと同じく、展覧会で一人静かに絵画へ見入るということもまた、明治に確立した形態であるというわけなのです。歴史的なモチーフを観客が解読するのは、何も近代のみが得た特権でもなさそうですが、例えば山下新太郎の「窓際」(東京国立近代美術館)のように、後ろ姿に孤独な心の内面を見る様は、そこに投影された孤独な近代的自我を解読する行為そのものであるのかもしれません。

こう書いていくと、さも小難しい展示という印象も生まれてしまいますが、実際は見慣れた明治の洋画のこと、思いのほかすんなりと『鑑賞』していくことが出来ました。まるで日本画の雪の表現を見るかのように瑞々しい黒田清輝の「庭の雪」(茨城県近代美術館)、または細やかな草花がコローも顔負けの細密な描写で示された森田恒友の「湖畔」(埼玉県立近代美術館)などは、誰もが見ても美しいと思えるような風景画ではないでしょうか。またここ茨城ともゆかりの深い中村彝の「木立風景」(茨城県近代美術館)も魅力あふれる一枚です。深緑に覆われた森の木立を、どこか抽象を思わせるタッチで表しています。その他、坂本繁二郎の「大島の一部」(福岡市美術館)や青木繁の「太田の森」(愛知県美術館)など、同じく風景画に佳作が多いのも今回の展示の良い所でした。

各地で橋や道路の建設が進んだ、当時の近代化の様相を見る高橋由一の「鑿道八景」(那須塩原市那須野が原博物館)などと同様、明治という時代性を強く感じさせるのは、実に力の入った歴史物語画です。もはや明治も31年になる頃だというのに、武士の出で立ちをして鷹狩りする光景を描いた浅井忠の「武蔵野」(ポーラ美術館)は、それこそ近代化に違和感を感じた者にとって、過去への郷愁も誘った一枚ではないでしょうか。また日清戦争をモチーフにとった川村清雄の「黄海大海戦」(福富太郎コレクション)や、この時代に半ば英雄として奉られた感もある楠木正成の子、正行を描いた高橋由一の「楠正行如意輪堂に和歌を残すの図」、それに明治天皇によって京都御所内に廟が移されたという、和気清麻呂をモチーフにした佐久間文吾の「和気清麿奉神教図」(ともに三の丸尚蔵館)などは、まさに新たな国のかたちが出来つつあった明治の色を濃く残しています。明治に入ることで、これまでにも知られた画題が、また別の意味をもって価値が生まれてくるというわけなのです。

このような見事な歴史画の一角で、今年一番とも言える超問題作に出会いました。あの犬は彼の一種の落款のようなものなのでしょうか。失礼ながら、思わず吹き出して笑ってしまいました。

オピーのついでと言ってしまうには、あまりにも勿体ない展覧会です。今月23日まで開催されています。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

「施井泰平展 - Binoculars」 YUKARI ART CONTEMPORARY

YUKARI ART CONTEMPORARY(目黒区鷹番2-5-2 市川ヴィラ1階)

「施井泰平展 - Binoculars」

8/23-9/20

白で埋め尽くされた本の背表紙は見る者を圧倒します。施井泰平の個展へ行ってきました。

上にDM画像、また下にお許しをいただいて撮影した展示の様子をアップしましたが、これを一見しただけで何の展示であるのかを理解するのは困難かもしれません。白一色の世界に黒い縦線がつながり、それらが無限ループするかのようにして画面全体を埋め尽くしています。モノクロの抽象画、はたまた幾何学的な何らかの記号ともとれるのではないでしょうか。

実際のところ種明かしをしてしまうと、これらの白は文庫本、ようは新潮文庫の白の背表紙を切り取ってずらりと並べたものでした。その数は何と約三千。新潮の海外版の白をちょうど巨大な本棚に押し込んだかのようにして横一列、また縦にも寸分違わぬ直線をひいてまさにひしめき合うようにして揃っています。そして目を近づけるとようやくタイトルが浮かび上がり、紛れもなく文庫本であるということが分かりました。それにしても約4メートルはある画廊の壁面を天井まで埋め尽くし、さらには横に置かれた鏡の効果によって永遠に連なっていく様子は圧巻の一言です。背表紙のタイトルの群れは、本来、そこに秘められているであろう意味内容を簡単に吹き飛ばしてしまいました。

ところでサブタイトルにBinoculars、つまりは双眼鏡とありますが、それは、この文庫本と対比的な世界が、衝立てを挟んだ反対側に広がっていることに由来しています。同画廊には二つの展示室がありますが、手前に文庫本(表面)、そして奥はもう一方の不思議なわら(裏面)の空間が、それぞれ主役になっているのです。ちょうど双眼鏡を覘き、各々から別の光景が広がっている様を想像していただければ問題ないでしょう。またわらの中では「卵」がいくつか包まっていました。知識とは所詮、そのようなものにすぎないのかもしれません。

今月20日までの開催です。

「施井泰平展 - Binoculars」

8/23-9/20

白で埋め尽くされた本の背表紙は見る者を圧倒します。施井泰平の個展へ行ってきました。

上にDM画像、また下にお許しをいただいて撮影した展示の様子をアップしましたが、これを一見しただけで何の展示であるのかを理解するのは困難かもしれません。白一色の世界に黒い縦線がつながり、それらが無限ループするかのようにして画面全体を埋め尽くしています。モノクロの抽象画、はたまた幾何学的な何らかの記号ともとれるのではないでしょうか。

実際のところ種明かしをしてしまうと、これらの白は文庫本、ようは新潮文庫の白の背表紙を切り取ってずらりと並べたものでした。その数は何と約三千。新潮の海外版の白をちょうど巨大な本棚に押し込んだかのようにして横一列、また縦にも寸分違わぬ直線をひいてまさにひしめき合うようにして揃っています。そして目を近づけるとようやくタイトルが浮かび上がり、紛れもなく文庫本であるということが分かりました。それにしても約4メートルはある画廊の壁面を天井まで埋め尽くし、さらには横に置かれた鏡の効果によって永遠に連なっていく様子は圧巻の一言です。背表紙のタイトルの群れは、本来、そこに秘められているであろう意味内容を簡単に吹き飛ばしてしまいました。

ところでサブタイトルにBinoculars、つまりは双眼鏡とありますが、それは、この文庫本と対比的な世界が、衝立てを挟んだ反対側に広がっていることに由来しています。同画廊には二つの展示室がありますが、手前に文庫本(表面)、そして奥はもう一方の不思議なわら(裏面)の空間が、それぞれ主役になっているのです。ちょうど双眼鏡を覘き、各々から別の光景が広がっている様を想像していただければ問題ないでしょう。またわらの中では「卵」がいくつか包まっていました。知識とは所詮、そのようなものにすぎないのかもしれません。

今月20日までの開催です。

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

「紙で語る」 大倉集古館

大倉集古館(港区虎ノ門2-10-3 ホテルオークラ東京本館正門前)

「紙で語る」

8/1-10/12

新たに寄託された特種製紙株式会社のコレクションを中心に、書、絵巻、草紙、屏風、それにかるたなど、紙にまつわる品々を概観します。大倉集古館での「紙で語る」展へ行ってきました。

経や書にまるで知識のない私にとって、一階部分、つまりは奈良時代の「大般若経」や南宋の「大唐三蔵取経詩話」などは、端的に表せば『読めない、分からない。』の極致のような展示です。とは言え、紺紙に金字の「訶梨帝母経」における金銀泥の説法図や、遊紙の文様も雅やかな藤原定信の「石山切 貫之集(下)」などは、その絵の美しさもあってか、思いのほかじっくりと見入ることが出来ました。また書関連でとりわけ興味深かったのは、奈良時代、4種の経典を小さな仏塔におさめた「百萬塔陀羅尼」です。これは764年、時の孝謙天皇が国の安寧を願って行ったという一種の国家プロジェクトですが、何と計約百万の経典を、木製の小塔とともに全国各地の寺院へ安置させたのだそうです。そのスケールに圧倒されました。

素人ながらも展示室二階は守備範囲内です。江戸時代の絵画がずらりと揃っています。ここではまず、布袋様の七変化ならぬ「布袋各様図巻」(松花堂昭乗)が何とも滑稽で楽しめました。布袋が様々なポーズをとる姿を、墨の濃淡だけで一つの巻物に描いています。またちらし表紙にも掲載された、英一蝶の「雑画帳」も見逃せません。こちらも同じく墨の表現だけで、豊かな実を付けたぶどうの房を巧みに示しています。輪郭線を用いず、余白を用いて一つ一つの実を描く様はまさに職人芸と言えるでしょう。またにょろにょろとのびるひげの部分もとても親しみが持てました。今回の一推しです。

ごく一部の作品に展示替えが予定されています。集古館ご自慢の一品、若冲の「乗興舟」は会期後半、9月23日からの公開です。

ロングランの展示です。10月12日まで開催されています。

「紙で語る」

8/1-10/12

新たに寄託された特種製紙株式会社のコレクションを中心に、書、絵巻、草紙、屏風、それにかるたなど、紙にまつわる品々を概観します。大倉集古館での「紙で語る」展へ行ってきました。

経や書にまるで知識のない私にとって、一階部分、つまりは奈良時代の「大般若経」や南宋の「大唐三蔵取経詩話」などは、端的に表せば『読めない、分からない。』の極致のような展示です。とは言え、紺紙に金字の「訶梨帝母経」における金銀泥の説法図や、遊紙の文様も雅やかな藤原定信の「石山切 貫之集(下)」などは、その絵の美しさもあってか、思いのほかじっくりと見入ることが出来ました。また書関連でとりわけ興味深かったのは、奈良時代、4種の経典を小さな仏塔におさめた「百萬塔陀羅尼」です。これは764年、時の孝謙天皇が国の安寧を願って行ったという一種の国家プロジェクトですが、何と計約百万の経典を、木製の小塔とともに全国各地の寺院へ安置させたのだそうです。そのスケールに圧倒されました。

素人ながらも展示室二階は守備範囲内です。江戸時代の絵画がずらりと揃っています。ここではまず、布袋様の七変化ならぬ「布袋各様図巻」(松花堂昭乗)が何とも滑稽で楽しめました。布袋が様々なポーズをとる姿を、墨の濃淡だけで一つの巻物に描いています。またちらし表紙にも掲載された、英一蝶の「雑画帳」も見逃せません。こちらも同じく墨の表現だけで、豊かな実を付けたぶどうの房を巧みに示しています。輪郭線を用いず、余白を用いて一つ一つの実を描く様はまさに職人芸と言えるでしょう。またにょろにょろとのびるひげの部分もとても親しみが持てました。今回の一推しです。

ごく一部の作品に展示替えが予定されています。集古館ご自慢の一品、若冲の「乗興舟」は会期後半、9月23日からの公開です。

ロングランの展示です。10月12日まで開催されています。

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

もう一つのトリエンナーレ 「THE ECHO」@ZAIM

今月13日よりいよいよ横浜にて「横浜トリエンナーレ2008」がはじまりますが、その会場至近のZAIMにて、もう一つの現代アートの展覧会が開催されることをご存知でしょうか。その名は「THE ECHO」。実は私もつい先日、チラシを見るまでこの展示の存在を知りませんでしたが、ともかく中を開いて驚きました。出品予定のアーティストが、まさに今話題の実力派の方々ばかりです。

参加アーティスト

青山悟、秋吉風人、天野亨彦、泉孝昭、泉太郎、磯邉郎、榎本耕一、大野智史、大庭大介、川上幸之介、鬼頭健吾、榊原澄人、さわひらき、竹村京、田幡浩一、名和晃平、星野武彦、政田武史、増田佳江、山口智子、渡辺豪

率直に申し上げ、前回のトリエンナーレでとりわけ印象深かったさわひらきが登場しているというだけでも、私の中の期待度はゆうにトリエンナーレを上回っています。そしてもちろんその他にも、超絶技巧の刺繍絵画で圧倒する青山悟、レイヤー状に表された紋様に光と風を感じる大庭大介、インスタレーション作家としてはもはや第一人者の貫禄さえ漂う鬼頭健吾、そしてワコウ・ワークスでの個展で度肝を抜かされた政田武史、さらにはアラタニウラノの展示の記憶も新しい渡辺豪や、説明不要の煌めくクリスタルの宝物を作り出す名和晃平と、ビックネームもここに極まりとでも言ったかのようなメンバーが揃っていました。これで楽しめないはずがないわけありません。

(会場のZAIM。「旧関東財務局」及び「旧労働基準局」を活用した建物です。)

公式HPが少々重たく、情報を取り出すのに時間がかかるので、以下にそのちらし画像をアップしておきました。(クリックすると拡大します。)図版画像を見るだけでも、思わずわくわくしてしまうラインナップです。

また「THE ECHO」ではボランティアスタッフを募集しています。関心がおありの方は、直接事務局へお問い合わせください。

(ECHOとトリエンナーレの配置関係図。緑字はトリエンナーレの三会場です。)

「THE ECHO」はトリエンナーレと同日、9月13日よりの開催です。

展示概要

タイトル:The Echo from Japan:Exhibition of Japanese Next Art

会場:ZAIM別館3、4階(横浜市中区日本大通34)

アクセス:みなとみらい線「日本大通り駅」2番出口徒歩2分、JR線「関内駅」1番出口徒歩5分。

期間:9/13~10/5(11:00~19:00まで。期間中無休。)

入場料:500円

参加アーティスト

青山悟、秋吉風人、天野亨彦、泉孝昭、泉太郎、磯邉郎、榎本耕一、大野智史、大庭大介、川上幸之介、鬼頭健吾、榊原澄人、さわひらき、竹村京、田幡浩一、名和晃平、星野武彦、政田武史、増田佳江、山口智子、渡辺豪

率直に申し上げ、前回のトリエンナーレでとりわけ印象深かったさわひらきが登場しているというだけでも、私の中の期待度はゆうにトリエンナーレを上回っています。そしてもちろんその他にも、超絶技巧の刺繍絵画で圧倒する青山悟、レイヤー状に表された紋様に光と風を感じる大庭大介、インスタレーション作家としてはもはや第一人者の貫禄さえ漂う鬼頭健吾、そしてワコウ・ワークスでの個展で度肝を抜かされた政田武史、さらにはアラタニウラノの展示の記憶も新しい渡辺豪や、説明不要の煌めくクリスタルの宝物を作り出す名和晃平と、ビックネームもここに極まりとでも言ったかのようなメンバーが揃っていました。これで楽しめないはずがないわけありません。

(会場のZAIM。「旧関東財務局」及び「旧労働基準局」を活用した建物です。)

公式HPが少々重たく、情報を取り出すのに時間がかかるので、以下にそのちらし画像をアップしておきました。(クリックすると拡大します。)図版画像を見るだけでも、思わずわくわくしてしまうラインナップです。

また「THE ECHO」ではボランティアスタッフを募集しています。関心がおありの方は、直接事務局へお問い合わせください。

(ECHOとトリエンナーレの配置関係図。緑字はトリエンナーレの三会場です。)

「THE ECHO」はトリエンナーレと同日、9月13日よりの開催です。

展示概要

タイトル:The Echo from Japan:Exhibition of Japanese Next Art

会場:ZAIM別館3、4階(横浜市中区日本大通34)

アクセス:みなとみらい線「日本大通り駅」2番出口徒歩2分、JR線「関内駅」1番出口徒歩5分。

期間:9/13~10/5(11:00~19:00まで。期間中無休。)

入場料:500円

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「ゼロの庭」 MA2 Gallery

MA2 Gallery(渋谷区恵比寿3-3-8)

「ゼロの庭」

8/19-9/20

MA2の煙突のようなホワイトキューブとの相性も抜群です。「ねじれた時間と空間のある小さな宇宙の庭」(DMより)をイメージしたというグループ展、「ゼロの庭」へ行ってきました。

出品アーティスト

榮水亜樹/小野瀬裕子/勝本みつる/松原健/安田悠

何と言っても拙ブログでも推奨中の安田悠がやはり一推しです。今回の出品作は計3点、これまでの半抽象、半具象ともつかない画風はそのままに、今度は人物が皆無であるという、また新たな展開を予感させるペインティングが紹介されています。森や雪原、それに峡谷を思わせる、白も輝かしいキャンバス上の世界は、あえてたとえればブラマンクを思わせる激しさと、その反面の静けさをたたえた幻想の景色とも言えるのではないでしょうか。キラキラと瞬く星が空に舞い、大地から湧き上がるような木々がのびゆく中を、白とオレンジ、そしてエメラルドグリーンのよる断片的なタッチが、光と空気を与えて祝福していました。このどことない浮遊感もまたたまりません。

浮遊感といえば、二階で展示されている針金を用いた小野瀬裕子のオブジェも魅力的です。あたかも天空に浮く街のような一つの場を、針金の細かい線を宙に這わせて巧みに生み出しています。家々や木立が背景のドローイングと調和し、不思議の奥行き感を見せながら、針金の動きとともに、世界が膨張していくように広がっていました。複雑でありながら、リズムを感じる針金の曲線が、ちょうど水面に垂らした絵の具の波紋のようである、とも言えるかもしれません。

一階の中央部分に吊るされた松原健のガラス作品にも見入りました。円形に並んでほのかに揺れるガラスの筒は、シンプルな造形ながらも、思わずしばし立ち止まって離れられなくなってしまうような求心力があります。このグループ展の核を成す、一つの重力場のような存在でもあるのかもしれません。

今月20日までの開催です。

「ゼロの庭」

8/19-9/20

MA2の煙突のようなホワイトキューブとの相性も抜群です。「ねじれた時間と空間のある小さな宇宙の庭」(DMより)をイメージしたというグループ展、「ゼロの庭」へ行ってきました。

出品アーティスト

榮水亜樹/小野瀬裕子/勝本みつる/松原健/安田悠

何と言っても拙ブログでも推奨中の安田悠がやはり一推しです。今回の出品作は計3点、これまでの半抽象、半具象ともつかない画風はそのままに、今度は人物が皆無であるという、また新たな展開を予感させるペインティングが紹介されています。森や雪原、それに峡谷を思わせる、白も輝かしいキャンバス上の世界は、あえてたとえればブラマンクを思わせる激しさと、その反面の静けさをたたえた幻想の景色とも言えるのではないでしょうか。キラキラと瞬く星が空に舞い、大地から湧き上がるような木々がのびゆく中を、白とオレンジ、そしてエメラルドグリーンのよる断片的なタッチが、光と空気を与えて祝福していました。このどことない浮遊感もまたたまりません。

浮遊感といえば、二階で展示されている針金を用いた小野瀬裕子のオブジェも魅力的です。あたかも天空に浮く街のような一つの場を、針金の細かい線を宙に這わせて巧みに生み出しています。家々や木立が背景のドローイングと調和し、不思議の奥行き感を見せながら、針金の動きとともに、世界が膨張していくように広がっていました。複雑でありながら、リズムを感じる針金の曲線が、ちょうど水面に垂らした絵の具の波紋のようである、とも言えるかもしれません。

一階の中央部分に吊るされた松原健のガラス作品にも見入りました。円形に並んでほのかに揺れるガラスの筒は、シンプルな造形ながらも、思わずしばし立ち止まって離れられなくなってしまうような求心力があります。このグループ展の核を成す、一つの重力場のような存在でもあるのかもしれません。

今月20日までの開催です。

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

予定と記録 2008年8、9月編

源氏物語、ZAIM、それにトリエンナーレと、今秋のアートシーンは横浜に大注目です。毎月恒例、私的スケジュール帳の「予定と振り返り」をアップしてみました。

9月の予定

展覧会

「所沢ビエンナーレ 引込線」 西武鉄道旧所沢車両工場( - 9/12)

「北京故宮 書の名宝展」 江戸東京博物館( - 9/15)

「舟越桂 夏の邸宅」 東京都庭園美術館( - 9/23)

「パラレル・ワールド」 東京都現代美術館( - 9/28)

「浮世絵 ベルギーロイヤルコレクション展」 太田記念美術館(9/2 - 28)

「THE ECHO」 ZAIM(9/13 - 10/5)

「北斎DNAのゆくえ」 板橋区立美術館(9/6 - 10/13)

「液晶絵画 STILL/MOTION」 東京都写真美術館( - 10/13)

「ジョン・エヴァレット・ミレイ」 Bunkamura ザ・ミュージアム( - 10/26)

「山口薫 - 幻想のカンヴァス」 群馬県立近代美術館(9/6 - 10/28)

「特集陳列 中国書画昇華」 東京国立博物館(9/9 - 11/3)

「源氏物語の1000年」 横浜美術館( -11/3)

コンサート

「NHK交響楽団 第1625回定期公演Aプロ」 マーラー「交響曲第5番」他 (14日)

「東京都交響楽団 第666回定期公演Aシリーズ」 ブルックナー「交響曲第6番」他 (25日)

8月の記録

展覧会

「ジュリアン・オピー展」 水戸芸術館

「ライオネル・ファイニンガー展」 横須賀美術館

「コロー 光と追憶の変奏曲」 国立西洋美術館

「三遊亭円朝の幽霊画コレクション」 全生庵

「アートスコープ2007/2008 - 存在を見つめて」 原美術館

「小袖 江戸のオートクチュール」 サントリー美術館

「青春のロシア・アヴァンギャルド」 Bunkamura ザ・ミュージアム

「常設展 水墨画特集」 鎌倉国宝館

「鏡花作 清方描く」 鎌倉市鏑木清方記念美術館

「第14回 秘蔵の名品 アートコレクション展」 ホテルオークラ東京

「明治の七宝」 泉屋博古館分館

「觀海庵落成記念コレクション展 - まなざしはときをこえて - 」 ハラミュージアムアーク

「町田久美 - 日本画の線描」 高崎市タワー美術館

「NIPPONの夏」 三井記念美術館

「国宝 鑑真和上展」 静岡県立美術館

「混沌から躍り出る星たち 2008」 スパイラルガーデン

ギャラリー

「施井泰平展 - Binoculars」 YUKARI ART CONTEMPORARY

「ゼロの庭」 MA2Gallery

「雨宮庸介 ムチウチニューロン」 TWS渋谷

「青山裕企 - ソラリーマン/undercover - 」 TWS本郷/和田画廊

「山本努 展」 INAXギャラリー2

「真夏の夜の夢」 CASHI

「松田直樹 展」 INAXギャラリー2

「KYOTARO展 - 天界トリップ」 ミヅマアートギャラリー

先月は18きっぷを購入したこともあって、静岡、群馬、それに水戸と、比較的遠方の美術館へ出向く機会に恵まれました。実はまだきっぷが一回分残っていて、何とか期限までに上に挙げた群馬県美へ行きたいと思っていますが、いつもながらの予定は未定状態でどうなるかわかりません。ちなみに18を使って行ったハラミュージアムアークのオープニング、それにまだ感想を書けていないもの水戸芸のオピーは、ともに期待以上の見事な展示で満足出来ました。ロケーションと展示の相性も抜群だった横須賀のファイニンガー展と合わせ、これからの方には是非おすすめしたいと思います。

今月半ばよりはじまる横浜のトリエンナーレに対抗してということではなさそうですが、所沢でももう一つの現代アートの祭典、所沢ビエンナーレが開催されます。以下のちらしではどうも内容が掴めませんが、車両工場跡地を会場に用いているのと、遠藤利克、戸谷成雄という好きなアーティストがクレジットされているので興味がわいてきました。少し覗いてくるつもりです。

(クリックで拡大します。)

公立美術館の中では私的好感度No.1の板橋区美が、これまた興味深い北斎の展観、「北斎のDNAのゆくえ」という企画展を予定しています。また江戸関連では、太田記念の浮世絵展にも注目です。(いつの間にか美術館のサイトも一新されて見やすくなりました。ただしブラウザによっては文字化けしてしまうのが困りものです。)世界に一つしかないという写楽の大首絵の公開など、いまから十分に期待し得る内容ではありますが、いつもの如く頻繁な展示替え、または通し券なしの観客不在の企画にならないように願いたいところです。

9月はコンサート通いも少しずつ再開する予定です。出来れば上に挙げたN響、またデュメイの共演する都響の他、ミスターSの登場する読響の定期も聴いてきたいと思います。

それでは今月も宜しくお願いします。

9月の予定

展覧会

「所沢ビエンナーレ 引込線」 西武鉄道旧所沢車両工場( - 9/12)

「北京故宮 書の名宝展」 江戸東京博物館( - 9/15)

「舟越桂 夏の邸宅」 東京都庭園美術館( - 9/23)

「パラレル・ワールド」 東京都現代美術館( - 9/28)

「浮世絵 ベルギーロイヤルコレクション展」 太田記念美術館(9/2 - 28)

「THE ECHO」 ZAIM(9/13 - 10/5)

「北斎DNAのゆくえ」 板橋区立美術館(9/6 - 10/13)

「液晶絵画 STILL/MOTION」 東京都写真美術館( - 10/13)

「ジョン・エヴァレット・ミレイ」 Bunkamura ザ・ミュージアム( - 10/26)

「山口薫 - 幻想のカンヴァス」 群馬県立近代美術館(9/6 - 10/28)

「特集陳列 中国書画昇華」 東京国立博物館(9/9 - 11/3)

「源氏物語の1000年」 横浜美術館( -11/3)

コンサート

「NHK交響楽団 第1625回定期公演Aプロ」 マーラー「交響曲第5番」他 (14日)

「東京都交響楽団 第666回定期公演Aシリーズ」 ブルックナー「交響曲第6番」他 (25日)

8月の記録

展覧会

「ジュリアン・オピー展」 水戸芸術館

「ライオネル・ファイニンガー展」 横須賀美術館

「コロー 光と追憶の変奏曲」 国立西洋美術館

「三遊亭円朝の幽霊画コレクション」 全生庵

「アートスコープ2007/2008 - 存在を見つめて」 原美術館

「小袖 江戸のオートクチュール」 サントリー美術館

「青春のロシア・アヴァンギャルド」 Bunkamura ザ・ミュージアム

「常設展 水墨画特集」 鎌倉国宝館

「鏡花作 清方描く」 鎌倉市鏑木清方記念美術館

「第14回 秘蔵の名品 アートコレクション展」 ホテルオークラ東京

「明治の七宝」 泉屋博古館分館

「觀海庵落成記念コレクション展 - まなざしはときをこえて - 」 ハラミュージアムアーク

「町田久美 - 日本画の線描」 高崎市タワー美術館

「NIPPONの夏」 三井記念美術館

「国宝 鑑真和上展」 静岡県立美術館

「混沌から躍り出る星たち 2008」 スパイラルガーデン

ギャラリー

「施井泰平展 - Binoculars」 YUKARI ART CONTEMPORARY

「ゼロの庭」 MA2Gallery

「雨宮庸介 ムチウチニューロン」 TWS渋谷

「青山裕企 - ソラリーマン/undercover - 」 TWS本郷/和田画廊

「山本努 展」 INAXギャラリー2

「真夏の夜の夢」 CASHI

「松田直樹 展」 INAXギャラリー2

「KYOTARO展 - 天界トリップ」 ミヅマアートギャラリー

先月は18きっぷを購入したこともあって、静岡、群馬、それに水戸と、比較的遠方の美術館へ出向く機会に恵まれました。実はまだきっぷが一回分残っていて、何とか期限までに上に挙げた群馬県美へ行きたいと思っていますが、いつもながらの予定は未定状態でどうなるかわかりません。ちなみに18を使って行ったハラミュージアムアークのオープニング、それにまだ感想を書けていないもの水戸芸のオピーは、ともに期待以上の見事な展示で満足出来ました。ロケーションと展示の相性も抜群だった横須賀のファイニンガー展と合わせ、これからの方には是非おすすめしたいと思います。

今月半ばよりはじまる横浜のトリエンナーレに対抗してということではなさそうですが、所沢でももう一つの現代アートの祭典、所沢ビエンナーレが開催されます。以下のちらしではどうも内容が掴めませんが、車両工場跡地を会場に用いているのと、遠藤利克、戸谷成雄という好きなアーティストがクレジットされているので興味がわいてきました。少し覗いてくるつもりです。

(クリックで拡大します。)

公立美術館の中では私的好感度No.1の板橋区美が、これまた興味深い北斎の展観、「北斎のDNAのゆくえ」という企画展を予定しています。また江戸関連では、太田記念の浮世絵展にも注目です。(いつの間にか美術館のサイトも一新されて見やすくなりました。ただしブラウザによっては文字化けしてしまうのが困りものです。)世界に一つしかないという写楽の大首絵の公開など、いまから十分に期待し得る内容ではありますが、いつもの如く頻繁な展示替え、または通し券なしの観客不在の企画にならないように願いたいところです。

9月はコンサート通いも少しずつ再開する予定です。出来れば上に挙げたN響、またデュメイの共演する都響の他、ミスターSの登場する読響の定期も聴いてきたいと思います。

それでは今月も宜しくお願いします。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

| 次ページ » |