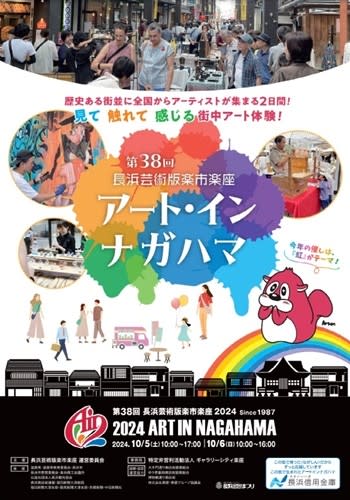

「アートインナガハマ」は湖北・長浜市の市街地に全国から芸術家や作家が集まり、持ち寄った作品を展示販売される年に一度のイベントです。

「アートインナガハマ」は湖北・長浜市の市街地に全国から芸術家や作家が集まり、持ち寄った作品を展示販売される年に一度のイベントです。AIN(アートインナガハマ)は今年で38回を迎え、すっかり長浜の地に根付いた芸術の秋の始まりを告げるイベントになっています。

当方が最初にAINを訪れたのは、当時習っていた陶芸の先生の作品を見にいったのが始まりで、その頃は圧倒的に陶芸作家の出展が多かったように記憶します。

2007年に小倉宗さんというアクリル画家を知ってからは、毎年お会いして作品を見たり買ったりするのがAINの楽しみのひとつになっています。

まだイベント開始前で準備中の小倉さんのブースに押し掛けたのですが、それには理由があります。

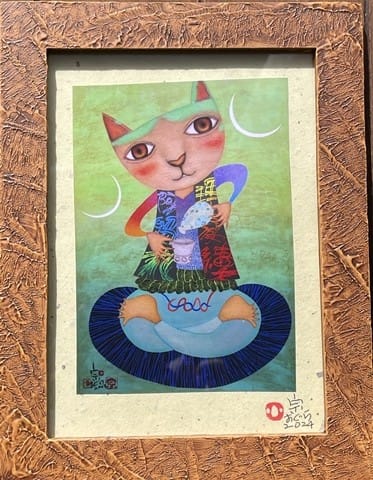

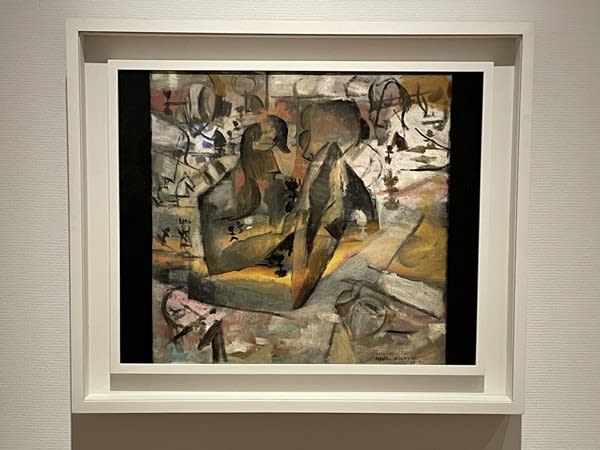

「まどろみ」という作品がもし出店されていたら押さえてしまいたかったからでした。

最初に小倉さんの作品や個展の情報をUPされているnorikoさんのインスタで「まどろみ」を見ていい作品だなぁと魅かれる。

「まどろみ」は大阪は高槻市の「ギャラリーからころ」で開催された小倉さんの個展で実物を見て増々気に入り、AINで再会できるのを熱望していました。

小倉さんのブースに「まどろみ」があるのを見つけて、速攻で購入を申し出て待望の入手となった次第です。

とてもゆったりとした時間を過ごす女性と猫は、小さな子供と母親が和やかで優しい時間を過ごしているように見え、その絵からは愛情が溢れているように感じます。

小倉さんの絵画には幾つかのシリーズがありますが、こういう穏やかで優しい作品もよく描かれるテーマのひとつかと思います。

今年はもう1枚購入しており、「くるりん」という絵を購入しました。

これは新居祝いのプレゼント用に買ったのですが、初日の午後の段階でかなりの絵が売れていて、再訪した時は残り数枚となっていて人気の高さに感心します。

ブースにCDがあったので何か聞いてみると、小倉さんの1975年と1977年のライブの音源なんだそうです。

オリジナルで小倉さんが作詞作曲されていてボーカル&ギターを担当されています。

10代?の頃の若い声は随分と印象が異なりつつも、多才さが伝わってくる音源です。

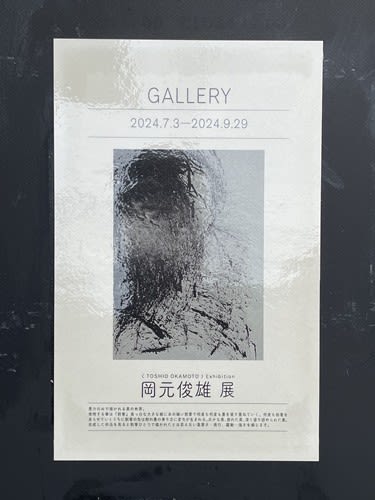

街中を巡りながら何度か足を運んだのは「アベイユ」という障がいのあるアーティストのマネジメント・プロデュースを行う芸術家プロダクションです。

お話を伺うと、障がい者の支援施設ではなく、アーティストとしての社会進出をサポートしてプロの芸術家への道を支援しているプロダクションだそうです。

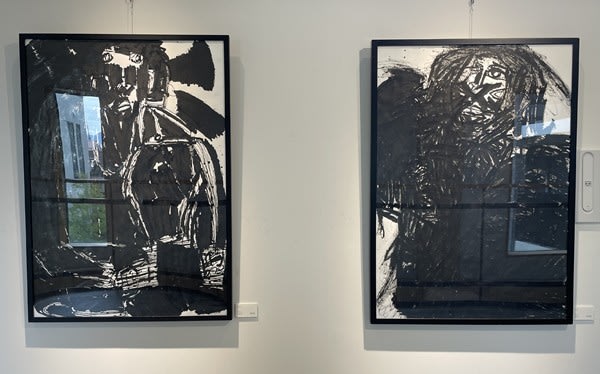

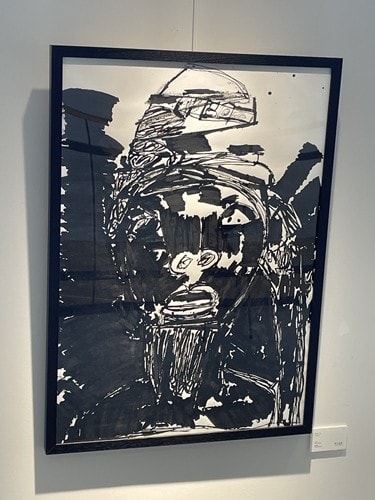

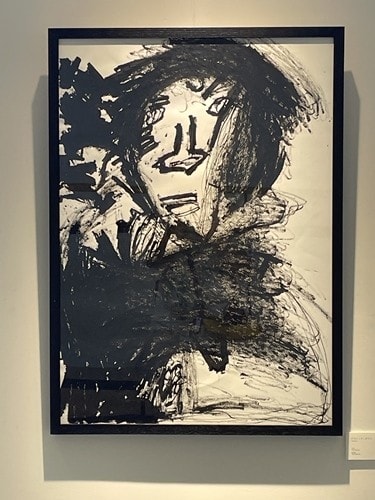

多様で個性に溢れる絵画を中心にTシャツやカバンや小物などのグッズも販売されており、8人のアーティストの作品が展示。

精密に描かれた絵やカラフルに塗り込まれた絵、力強くもほのぼのさを感じさせる絵など表現は多岐に渡り見応えがあります。

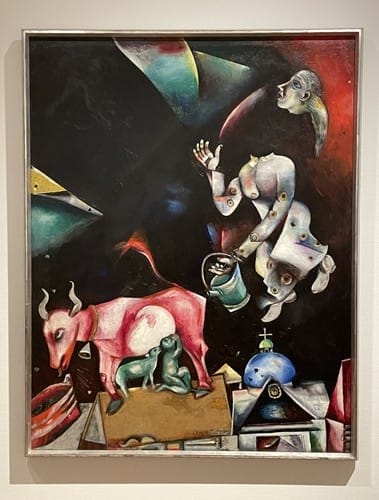

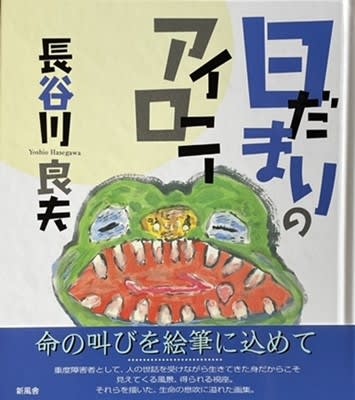

絵本も販売されており、長谷川良夫さんの「日だまりのアイロニー」を手に取ってみると、個性的な絵の面白さと添えられている短い文章に感じ入る。

言葉は思わず笑ってしまうものや、本のタイトルにあるようなアイロニーが込められた言葉もあり、その言葉の感覚から伝わってくるものは大きい。

ブースにおられた方が今日長谷川さんがAINに来られているということでしたので、ダメ元でもし戻られたらサインをもらえませんかとお願いしてみる。

不躾なお願いにも関わらずサインを頂くことができ、無理なお願いをして申し訳なかった気持ちと苦心しながら書いて頂いたサインに感動する気持ちが交差していました。

エ~そんなことあるの!?と驚いたのは、PE袋に入った長谷川さんの本をぶら下げて小倉さんのブースに行くと、以前に長谷川さんと小倉さんは二人展をしたのだと言われます。

同じ本を持っているよ!とのことでしたが、アベイユの数おられる作家の中から選んだ作品(本)を巡る偶然に驚くばかり。

AIN 2日目の話...

新居祝いに小倉さんの絵をプレゼントした処、小さな額に入った絵も一緒に並べたいと更に2枚追加で購入したとのこと。

禿ユミンの「きっとね」のミニ版でとても綺麗な作品です。

もう一点は浮酔絵師の小倉さんらしく「のんべえ」。

小倉さんの絵が我が家から別の家へと増殖し始めています。