2023年も年末を前にして残り少なくなり、山登りもいよいよ終焉となってきましたので、慣れ親しんだ「三上山」に登ってきました。

2023年も年末を前にして残り少なくなり、山登りもいよいよ終焉となってきましたので、慣れ親しんだ「三上山」に登ってきました。山登りをされる方の中には雪山が好きという方が多いかもしれませんが、アイゼンなどの道具や雪山のスキルがない当方にとっては山に雪が積もるまでが山登りができる季節です。

三上山は近江富士とも呼ばれる富士山を思わせる三角形に裾野を広げた稜線の山で、標高の高い山のない湖東地方にあるため、滋賀県の各所から姿を見ることが出来ます。

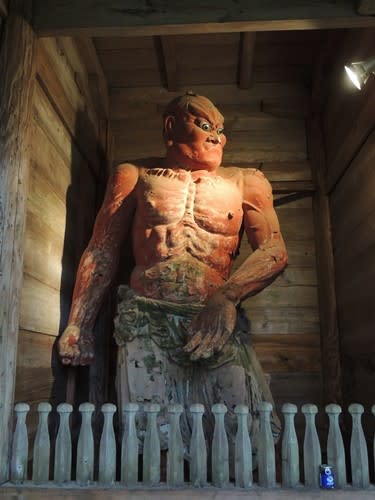

俵藤太(藤原秀郷)が弓矢で大ムカデを退治したという伝説が残る山は、岩場や鎖場もあって山登りをするのに丁度程よい山ですので何度も訪れてしまいます。

まずは三上山を神体山として祀る「御上神社」に参拝してから、山頂に祀られる奥宮と磐座を目指して山登りを開始します。

表登山道の入口は民家の間にある不思議な場所にありますので、朝早くから熊鈴を鳴らさないようにして通り抜けます。

登り始めてすぐの場所に「魚釣岩」という巨石があり、かつて琵琶湖の水位がこのちかくまであった頃、神さまがこの岩の上で魚を釣ったと伝わる岩です。

琵琶湖の水位が極端に低下し、渇水状態となっているこの冬の琵琶湖からは想像の付かない地形だったのかと思います。

登山道は途中にある妙見堂跡から割岩の手前まで石段や小石の転がる道で歩きやすい道が続く。

この日は天気が良く気温も上がっていた登山日和でしたので登られる方が多かったため、人とすれ違うたびにYAMAPの「こんにちは通信」が鳴っていました。

三上山登山の前半最大の楽しみは「割岩」で、この岩塊の左上の鎖場を登り、極狭の岩の間を通り抜けます。

湖東では太郎坊宮の夫婦岩が有名ですが、狭さや難易度は比較にならない冒険エリアです。

岩の中間地点まで登ると割岩が見えてきます。

鎖を掴んでもう一段上まで登ると割岩の正面に到着します。

さぁでは割岩の中に入ってみます。

ここで何組かの人と会いましたが、岩の間(隙間)を見て迂回される方の方が多かった。

服やリュックが岩に摺れてしまうのが嫌だったようですが、当方も以前に買ったばかりのジャケットを着てきた時は擦れたり汚れたりするのが嫌で迂回したことがあります。

この割岩は“肥満度確認可能”と書かれていますが、最後の出口辺りでつっかえてしまい、体を左右に振って何とか脱出しました。

そもそもリュックを背負ったまま抜けようとしたのが間違いでしたね。

この割岩から山頂までは岩場が続き、“丁度ほど良い”登山のできるコースになります。

大きな岩の前で左右に道が分かれ、左「楽」右「急坂」と書かれた看板がありますが、実際はどちらから登っても急登なのは変わりありません。

道の横に積み重なった岩がありますが、しゃがみながらならこの間を通り抜けることが出来ます。

抜け岩は人の来ない場所になりますので、ちょっと休憩するにはいい場所かなと思います。

岩場続きで少ししんどくなってはきますが、なんとも楽しい道です。

子供でも登れる山と思ってやってきた人が面喰っていましたが、それは近江富士花緑公園ルートのことです。

三上山は低山とはいえ、表登山道は鼻歌交じりでスキップしながら登れるような山ではありませんのでご注意を!

当方は三上山は、表登山道から裏登山道の周回もしくは近江富士花緑公園ルートしか知らないので、表登山道を下りたことはありません。

表登山道の岩の道は滑る怖れがありますので、下りの方が怖いかもしれませんね。

趣向を変えて、逆コースで裏登山道から「姥が懐の」激坂を経由してで山頂に行き、表登山道で下りてくるコースも新鮮かも知れません。

息が上がってきたところで山頂手前の展望岩に到着しました。

大きな一枚岩の上は景観スポットとなっており、湖東の南西方向の景色が一望出来ます。

西には比叡山が望め、音羽山や岩間山など京都との県境の山も見えます。

南側に目をやれば堂山や龍王山、金勝山や阿星山や飯道山なども眺めることが出来ます。

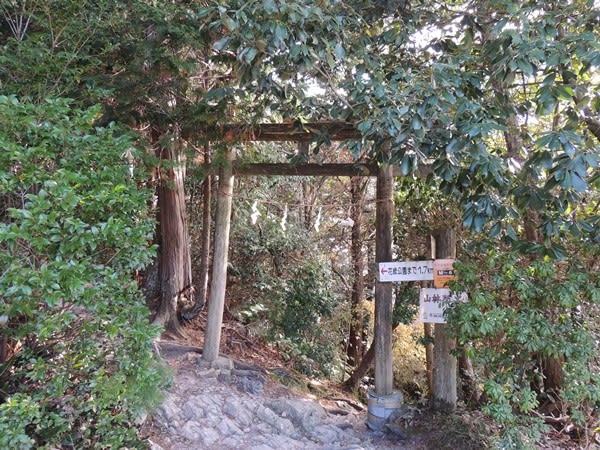

展望台のすぐ上には三上山の磐座や奥宮、奥宮の鳥居があり、磐座には第7代天皇・孝霊天皇(伝承の時代)に天之御影命が降り立った場所とされます。

三上山は神奈備として祀られ、山麓の御上神社は718年に藤原不比等によって社殿が造営されたと伝わります。

磐座とその周囲一帯を覆うような巨大な岩は展望台の方まで続いており、三上山の山頂が巨大な岩で形成されているようです。

奥宮には天之御影命を祀った祠を中心にして左は神、右は仏と神仏習合の形を取っている。

山頂は眺望はないもののベンチが3つ置かれていて休憩場所となっています。

山頂標識は3種類ほど掛かっていましたが、一番オーソドックスな標識を撮って登頂証明にします。

下山は裏登山道からです。

山頂には表登山道からの鳥居と裏登山道からの鳥居があり、鳥居の中は聖域となっています。

裏登山道から下山すると「東龍王 (八大龍王社)」の鳥居と祠が祀られている場所を通過することになります。

三上山には「男山/雄山」「女山」「雌山」と呼ばれる3つのピークがあり、この「東龍王 (八大龍王社)」の辺りを「雌山」と呼ぶようです。

山頂の奥宮は「男山/雄山」となり標高は432m。

「雌山」は山頂から裏登山道を下ったところにある「苔が谷」から稜線を登り返した所にあり標高は420m。

奥宮を「西龍王」、雌山を「東龍王」と呼ぶともされていますが、もうひとつ「女山」のピークがあるので話はややこしい。

さて、このまま裏登山道を進んで下山するのも勿体ないので「姥の懐」へ登り返します。

「姥の懐」の周辺には巨石が多く、「姥の懐」はムカデの穴とも呼ばれる岩穴があり、天保一揆の際に幕府の地検役人が逃げ隠れた場所ともされます。

「姥の懐」への登り道は急登で小石が多くて歩きにくい道で、看板には急坂の横に“難路”と手書きで追加されている。

下ってきた人がいたので話を聞いてみると、山頂から下りてきたとのことで、どこで山頂への道とつながっているのか気になるところです。

「姥が懐」の岩穴までは足場の悪い道ではあるもののロープがあるのでそれほど苦も無く登れます。

不気味な暗闇の中に何かいたら嫌だなと思いつつも中を除いてみます。

岩穴の中はしゃがめばギリギリ3人くらいは隠れることが出来そうな感じです。

もし急に雨が降り出したら雨宿りできそうな場所ですが、岩穴に潜んでいるより雨に濡れても構わないので下山したいと思うような不気味な場所です。

「姥が懐」へは後ろから続いて登って来られた方々がおられ、その方たちは山頂を目指して登り、当方は裏登山道に合流するよう下山します。

裏登山道から打越の分岐まで下った後、「女山」へ向かって登り返します。

「女山」のピークは270mにありますが、4月に登った時にあった山頂標識がなくなってしまっている。

おかしいなと思って探し回るも結局見つからずでしたが、その時にあった標識は「雌山」となっていたのでこれまたややこしい。

ということで無事下山して、三上山を見返してみる。

別の場所から眺めたら円錐形に見える近江富士と呼ばれる山が左側の山で三上山の山頂がある。

稜線を下って登り返す右の低い山が「女山」。

御上神社から眺める三上山は富士山型ではなく、別の山に見えてしまうほど形が違います。

快晴の中の山行となり、今年最後になるかと思いながら登りましたが、同じように考える人も多いようで、山中はにぎわっておりました。

雪が降ってしまったら山行はしませんので、これが今年の最後の山行かな?