世界遺産『紀伊山地の霊場と参詣道』は、奈良県の「吉野・大峰」、和歌山県の「高野山」「熊野三山」の三つの霊場と奈良県・和歌山県・三重県に連なる3本の参詣道を対象として登録されています。

世界遺産『紀伊山地の霊場と参詣道』は、奈良県の「吉野・大峰」、和歌山県の「高野山」「熊野三山」の三つの霊場と奈良県・和歌山県・三重県に連なる3本の参詣道を対象として登録されています。その中の「熊野三山」は「熊野本宮大社・熊野速玉大社・熊野那智大社」の3つの霊場のことをいい、日本古来の自然崇拝と修験道の修行の場であったとともに仏教との神仏習合が融合した文化の地とされています。

近畿にありながら未踏の地であった熊野地方でしたが、気持ちの切替をしたい時期でもあったことから熊野詣を計画し、この度ついに訪れることが叶いました。

和歌山県新宮市出身の文豪・佐藤春夫の“空青し 山青し 海青し 日はかがやかに 南国の...”の詩そのままの快晴(猛暑)に恵まれて、初の熊野三山への旅で大いに気持ちをリセット(甦り)することができました。

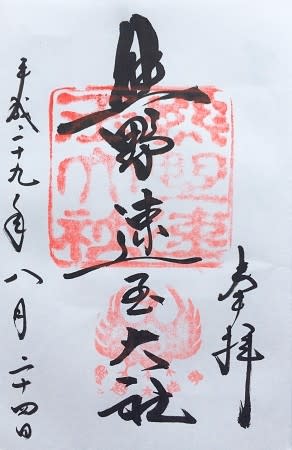

最初に参詣したのは「熊野速玉大社」。

縁起によると、熊野の神々は神代の頃に神倉山のゴトビキ岩に降臨され、景行天皇五十八年(128年)に現在の社地に神社を造営されたといいます。

その際に「新宮」と号されたそうですので、それが現在の「新宮市」の名につながっているのかもしれませんね。

鳥居を抜けて参道を歩いていくと、樹齢1000年といわれる巨大な梛(ナギ)の木があり、目を奪われます。

この御神木は高さ20m弱・幹周り5mとされ、平重盛(清盛の長男)のお手植えとも伝わるようです。

“ナギ”は読みが“凪”に通じることから海上安全の護符として、葉が左右対象で切れにくいことから夫婦円満(良縁)のご利益があるとして信仰を集めているそうです。

神門には“日本の祈り 未来へ繋ぐ”と書かれてあり、神仏習合の色合いが感じられる言葉に感じられます。

言葉からは、修験道的な厳しさよりも仏教的な柔らかさの印象を受けてしまいます。

拝殿の奥には「結宮・速玉宮・奥御前三神殿・上三殿・八社殿」の各宮が並んでおり12柱の神様が祀られているとされます。

主祭神が祀られているのは結宮と速玉殿になりますが、社殿は1883年に全焼し、再建された現在の社殿は1967年の建物ですので建物自体は古いものではないようです。

主祭神は「熊野速玉大神(くまのはやたまのおおかみ)」と「熊野夫須美大神(くまのふすみのおおかみ)」の夫婦神です。

熊野速玉大神は「伊邪那岐神(イザナギ)」、熊野夫須美大神は「伊邪那美神(イザナミ)」となりますから、イザナミ・イザナギの国産み・神産みの夫婦が祭神となっているということになりますね。

神社の屋根にはよく“鰹木(かつおぎ)”や“千木(ちぎ)”がありますが、千木の先端部を見ると男神か女神のどちらを祀っているかが分かるといわれます。

先端部が“内削ぎ(水平に削る)”のが女神で、“外削ぎ(内側を先端にして斜めに削る)”が男神となりますが、男神・女神の両方を主祭神に祀るこの神社は非常に分かりやすい千木になっていました。

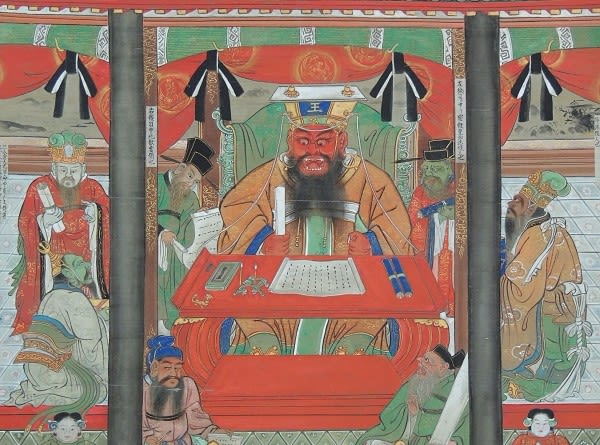

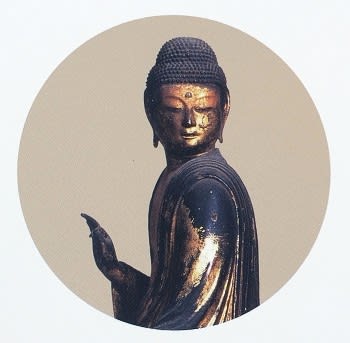

熊野は神仏習合の色濃いところがあり、神仏習合の考えから本地垂迹という神々は仏の化身として現れた権現とする思想があるようです。

例えば、“熊野夫須美大神の本地仏は千手観音”、“熊野速玉大神の本地仏は薬師如来”、“天照大神の本地仏は十一面観音”となるようです。

並ぶ社殿とは別の位置に建てられているのは「手力男神社」と「八咫烏神社」。

天手力男神は、天照大神(イザナギ・イザナミの子とされる)を天岩戸から引っ張り出した力の強い男神といわれます。

八咫烏は三本足のカラスで、神武天皇御東征に際に天皇の軍隊を熊野国から大和国へ道案内し勝利に導いたとされることから、熊野三山(熊野本宮大社・熊野那智大社・熊野速玉大社)では八咫烏を「神々の使い」として信仰しているそうです。

そのせいか、熊野の各地で八咫烏の像をよく見かけることになりました。

熊野速玉神社にはいくつかの国宝・重要文化財を所蔵されており、その一部を熊野神宝館で展示されています。

館内では太刀や神服など展示されていましたが、気になったのは館の入口に置かれていた武蔵坊弁慶の像だったかもしれません。

比叡山ならともかく、なぜここに弁慶像があるのか不思議でしたが、調べてみると...

・弁慶の出自は速玉大神に仕えた熊野三党の一つの鈴木一族であった。

・源義経に従った弁慶は源頼朝の追討を受けてこの地で討死した。...と書かれてありました。

冒頭で引用した詩人・作家の佐藤春夫は明治末から昭和にかけて活躍した方で故郷・新宮を愛してやまなかった方と聞きます。

アンソロジー本で短編を読んだ程度なので作品のことは詳しくは分かりませんが、この洋館は佐藤春夫が亡くなるまで過ごした家ということです。

神戸異人館にあるような洋館の中には和室や八角塔などがあり、特に八角塔の中にある八角形で広さ2畳ほどの書斎はここで過ごしたら落ち着くだろうなぁと思うような部屋でした。

紀伊半島を新宮まで下る道は、三重県に入った辺りから深い山々の間をすり抜けていくような道です。

長距離ドライブで山の美しい景色に飽きてきた頃に広々とした太平洋が見えてきて、景勝地や延々と何㌔も一直線に続く長い浜があります。

日差しは滋賀県に多い曇空とは違って燦々として、明るさが全く違いますね。

ミカンが年中収穫出来る場所があるということでしたが、色づいた稲穂も随分と時期が早いようにも思えます。

和歌山南部は、まさに南国の雰囲気といった印象を強く感じる、“空青し、山青し、海青しの国”です。

湖北の田園地帯をウロウロしてみると、早生の稲が稲穂を垂れて黄金色に色づいてきていることに季節が進んでいるのを感じてしまいます。

湖北の田園地帯をウロウロしてみると、早生の稲が稲穂を垂れて黄金色に色づいてきていることに季節が進んでいるのを感じてしまいます。

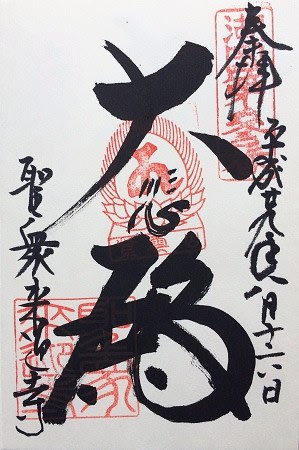

京都市下京区に建つ「下鴨神社」は京都市北区に建つ「上賀茂神社」と共に山城国の一之宮とされています。

京都市下京区に建つ「下鴨神社」は京都市北区に建つ「上賀茂神社」と共に山城国の一之宮とされています。