東近江市の「甲津畑」という集落は、三重郡菰野町の千種と甲津畑とを結ぶ「千種街道(千種越え」が通じていて、近江国と伊勢国桑名を結ぶ近江商人の商業ルートだったといいます。

東近江市の「甲津畑」という集落は、三重郡菰野町の千種と甲津畑とを結ぶ「千種街道(千種越え」が通じていて、近江国と伊勢国桑名を結ぶ近江商人の商業ルートだったといいます。街道と名は付くとはいえ、鈴鹿山脈の山を越えていく峠道になりますので、杉峠・根の平峠などの峠を越えていく山道だったようです。

「甲津畑」は、この方面では滋賀県最後の集落となり、先には山脈が立ちはだかる県内最奥の集落になります。

山の奥にある集落の名称に「畑」が付くことがありますが、山に囲まれた最奥のこの集落に「畑」の名が付けられたのも他の「〇〇畑」と同様の意味があるのでしょう。

ちなみに、米原市の東草野地区の最奥の集落は「甲津原」ですが、山奥の集落に「甲津」が付くのは何か意味があるのか気になるところです。

甲津畑集落は、永源寺方面とは山を隔てた南側にあり、両側を山に挟まれた盆地にある和南集落から更に奥に進んだ突き当りのような場所にある集落でした。

地図で見ると、甲津畑町は集落の近くの一部の田園を除けば山が大半を占め、雨乞岳なども含まれるその山域は三重県の御在所スキー場のすぐ近くまで甲津畑の町域となっています。

甲津畑を訪れたのは、その地名に興味があったのと「藤切神社」という苔の神社に参拝したかったためなのですが、神社がなかなか見つからない。

ナビの案内で進むと途中から未舗装の農道になり、それも途中で行き止まり。集落の中から和南川沿いに移動してやっと神社の入口を見つけました。

「藤切神社」は自然石を並べたような石段との横に並ぶ苔むした石の参道を楽しみにしたいたのですが、何と石段が板張りになっています。

ちょうど神社から下りてこられた世話方の人に聞くと、社務所を建てているので板張りにして歩きやすくしているとのこと。

石段は工事が終われば見ることが出来るけど、板張りの道は今だけ限定かと思い、気を取り直します。

鳥居の前方には2本の巨樹スギが結界を張るように立ちます。

山麓にひっそりと祀られた、静かで心地よい空気感が漂う神社だと感じます。

参道の横のスギの根っこには、石仏地蔵が前掛けを掛けてお祀りされていて、やや汚れた前掛けもありますが、ほとんどは真新しそうな前掛けです。

地元の方が時々新しいものを作って新しい前掛けに交換して、丁寧にお祀りされているのでしょう。

環境省の巨樹・巨木林データベースでは甲津畑町に9本のスギが登録されており、幹周3mちょっとから4.5mが9本と記載されています。

記載されたスギは、サイズ的にも藤切神社のスギのことを指しているのかと思われ、境内はスギの林のような雰囲気があります。

参道脇の灯籠や石には苔がびっしりと張り付いていて、モスグリーンの色彩が美しい。

ただ、苔は石以外の場所にはあまり生えている感じはせず、石にだけ苔が生えている不思議な光景でもあります。

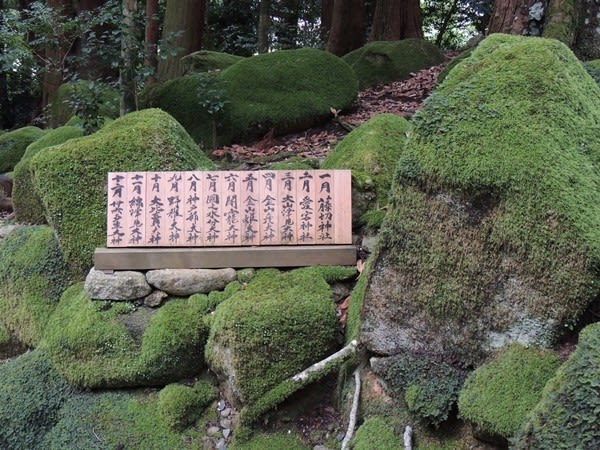

岩の間にはいろいろな大神の名が書かれた板が掛けられており、1月に当社の「藤切神社」、2月が「愛宕神社」、以降は大神の名前となり、毎月違う神をお祀りされているようです。

湖東地方でこんな感じで月ごとに祀る神を書いた板が勧請縄に掛けられていたりしますが、こういった信仰はこの地方独特の信仰形態なのでしょうか。

さて石段(板張り)を登った先には「拝殿」「本殿」のエリアとなります。

「藤切神社」は、御祭神に『田心姫命・市寸嶋比売命・奥津比売命』の3柱を祀り、境内社には春日神社を祀ります。

御祭神の3柱は、アマテラスとスサノオの誓約で生まれた「宗像三女神」と関係が深いと考えられますが、航海の守護神である宗像三女神が山奥の甲津原で祀られている由来は不明。

もしかすると「千種街道」を越えた先にある伊勢湾から信仰が伝わってきたのかもしれませんね。

本殿の横に続く道を行くと、小さな祠と愛宕神社の火伏の神を納めたような建物があった。

山側には石塔や石仏が数多く祀られていて、こちらの前掛けも新しい感じのものが多かった。

かつてこの場所に神宮寺があったのか、昔の「千種街道」の道筋に祀られていた石仏が集められたのか。

神社の世話方の人からは“昔は神社より先の山中に「甲津畑銅山(向山鉱山・御池鉱山)」があった”と教えていただきました。

鉱山は江戸期から明治・大正期まで採掘されていて、明治期の鉱山では300人余りが働いていて小学校や郵便局や役場出張所があったといいます。

しかし、鈴鹿山系の奥まった場所にあった鉱山ゆえに搬出費用がかり、採算が合わなくなり廃坑になったといいます。

世話方の人の話では“最近ハイキングやなんやで登山する人が多いが、廃坑跡まではかなり距離がある。行っても草木に覆われていて見つからないし、何もないよ。

草をかき分けて地面を探せば、スラブが見つかるかもしれないが...。”とのこと。

「御池鉱山」は、地図で見ると雨乞岳から更に山の中を進んだ場所にあるので、そんな山深いところで鉱山労働者の集落があったといいますから驚きます。

ところで、甲津畑と千種街道には織田信長に関わる話が2つ残されています。

1570年、信長の越前朝倉氏攻めの際に義弟・浅井氏の裏切りに会い、「金ヶ崎の退き口」で危機に瀕して這々の体で京都へと撤退します。

京都へ逃げ帰った信長は、岐阜へと逃げ帰ろうと千種街道を通って鈴鹿へ向かった時、六角承禎に雇われた杉谷善住坊に狙撃されます。

玉は体をかすめただけで外れ、窮地を脱っした信長は無事岐阜へ戻り、姉川の合戦に転じたという話。

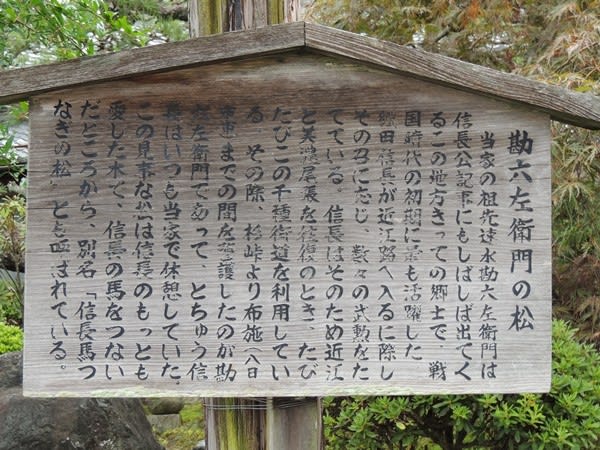

もう一つは、かねてより近江と美濃を移動する時に千種街道を使っていた信長が、甲津畑で警護する速水勘六左衛門宅で幾度も休息した時に馬をつないだクロマツがあるという話。

「信長馬つなぎの松」と呼ばれるそのクロマツは、樹高6m、幹周2.5mの見事な枝ぶりと剪定の行き届いたクロマツです。

推定樹齢は250年(伝承では450年)とされており、信長の時代とは年数が合わないので子孫のクロマツなのでしょう。

思いもかけない場所に信長ゆかりの逸話が残り、まさに近江は歴史の宝庫といった感が強まります。

最後は甲津畑近くの田園風景です。

稲刈りの終わった田圃は1/3くらいで、訪れた日は稲刈りをされている田圃が幾つか見受けられました。

農家出身ではないのに、なぜか懐かしく感じてしまう風景です。