「石崎山 瓦屋寺」は、聖徳太子が四天王寺創建の際に当地の土を採って瓦10万8千枚を焼かせ1寺を建立したのが始まりとされます。

「石崎山 瓦屋寺」は、聖徳太子が四天王寺創建の際に当地の土を採って瓦10万8千枚を焼かせ1寺を建立したのが始まりとされます。寺院の説明では、この山麓では白鳳時代より瓦が焼かれており、箕作山の山麓で瓦製造に携わっていた百済からの渡来人の菩提寺が始まりであったとも書かれてあります。

聖徳太子が四天王寺建立にあたって瓦屋寺を建立したという話には諸説あるようですが、百済の渡来人が住み着いていたという話は確かなようで滋賀と渡来人の深い関係が伺われます。

寺院は891年に東大寺の源仁僧都が再興し華厳宗・東大寺の末寺となったといいます。

その後、天台宗寺院となり織田信長の兵火に罹災して堂宇を消失するも、1644年頃には奥州松島・瑞巌寺の高弟・香山祖佳和尚によって中興され臨済宗妙心寺派の寺院となったという。

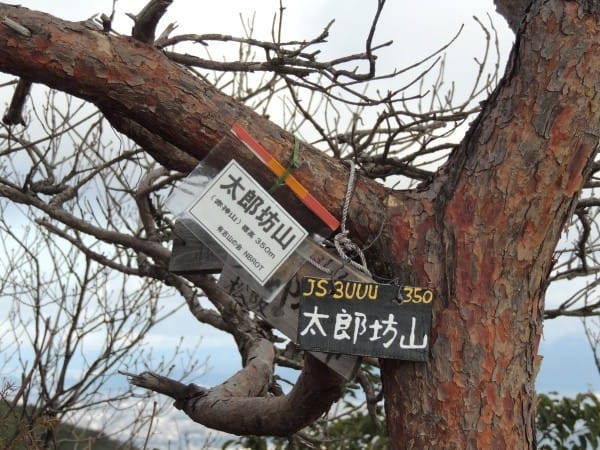

瓦屋寺は山中の古刹ではあるもののアクセスは非常によく、太郎坊宮(阿賀神社)の参集殿への林道から車で境内まで行くことが出来ます。

初詣に太郎坊宮のある赤神山の北峰へ登った時にも「従是瓦屋参詣道」の石碑がありましたので、両者は同じ尾根筋にあるということになります。

寺院へ向かう道筋にはジョギング・ウォーキングの方がチラホラと居られ朝のひと時を楽しんでおられるようです。

歩かれている方は道の最上部にある瓦屋寺まで来て、折り返して帰っていかれますので静まり返った寺院の境内には当方一人となります。

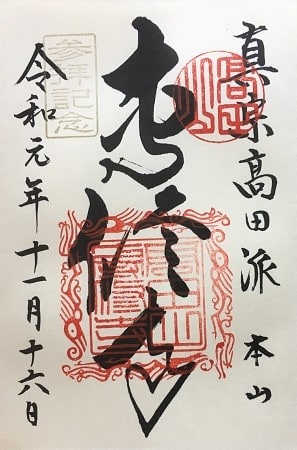

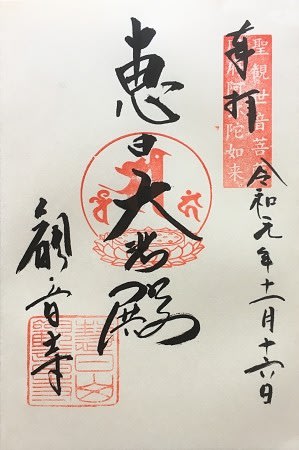

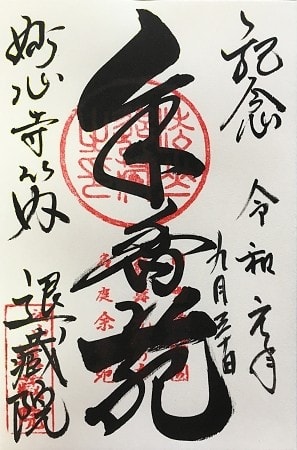

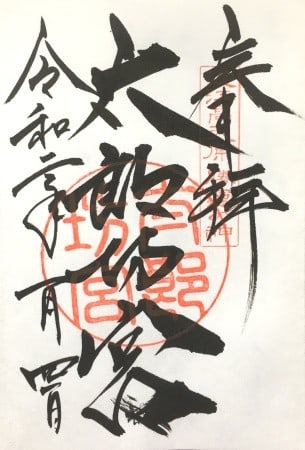

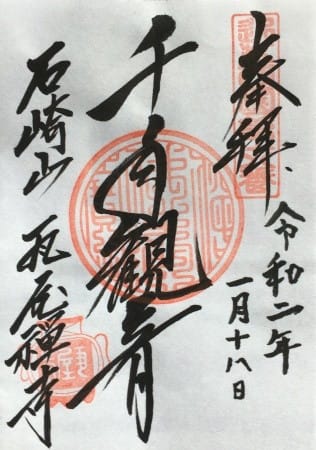

瓦屋寺は江戸初期に始まった「近江西国三十三所霊場」巡礼の霊場だといい、「近江西国三十三所霊場」では十八番札所になっているようです。

城郭のような石垣に囲まれた参詣路を進みますが、風通しのいい山の上ですから晴れているとはいえ、さずがに寒さがこたえる。

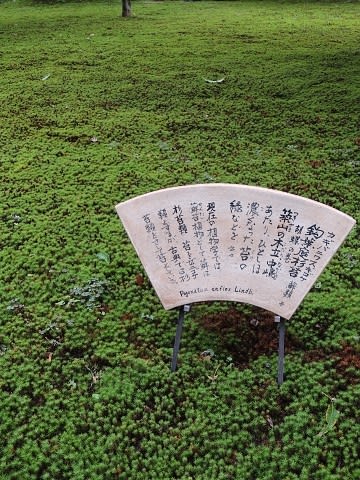

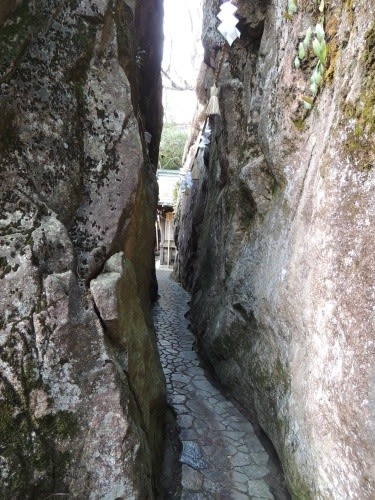

瓦屋寺の山号は「石崎山」となっており、石の山の上に建てられているかのような寺院です。

太郎坊宮のある赤神山とつながっている山ですから、まさに岩石から成る石山という表現が出来ます。

参詣路には不動池の向こうに不動明王が祀られ、観音さまを描いた石碑も祀られています。

歩いている時に聞こえるのはツグミの声のみ。何とも爽快な気分になります。

ところで、山の中にある瓦屋寺へ道路が出来るまでどうやって参詣していたのか。

一つは太郎坊宮から尾根沿いに行く山道がある。そしてメインの参詣道だったのは麓から2000段あるというこの石段だったようです。

石段の途中には「聖徳太子御腰掛石」があるというのですが、1000段だとか2000段の石段登りはパスさせていただきました。

参道には「磐石岩」という巨石が鎮座し、古代には磐座として祀られていたのかと思わせる雰囲気があります。

湖東一帯には石/岩を信仰の対象としてきたとしか考えられない石の文化が多くみられます。

本堂は1672年頃に再建された建造物で、背景の山の緑にとけ込むように苔むした茅葺屋根の味わい深い古寺です。

少し老朽化が進んでいるようにもみえますが、2023年10月から12月の特別開帳期間までには50年振りの本堂修理が行われるようです。

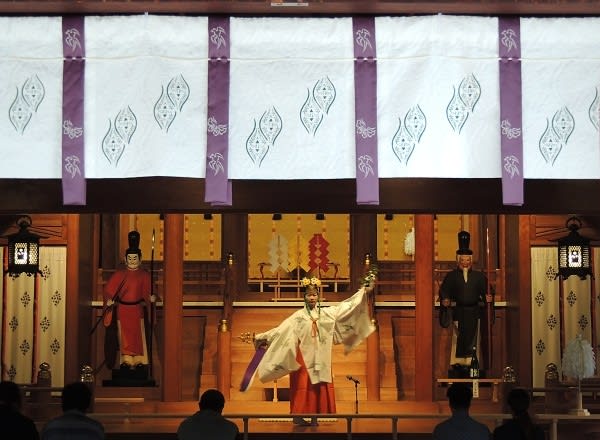

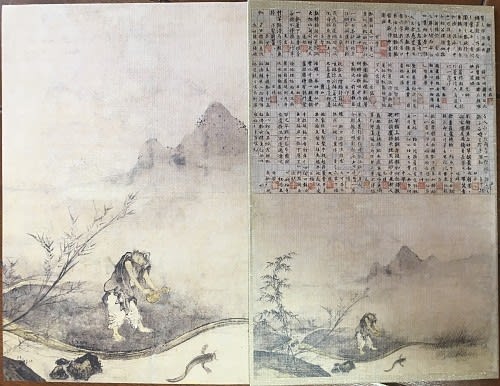

須弥壇には三十三年に一度御開帳されるという「十一面千手観世音菩薩立像(平安期)」や「聖徳太子像(南無佛・南北朝期)」が秘仏として安置されているといいます。

2023年の御開帳では修復後の御堂で、十一面千手観世音菩薩立像の御開帳と共に聖徳太子像も聖徳太子御崩御1400年法要として御開帳されるそうです。

須弥壇には秘仏「十一面千手観世音菩薩立像」の御前立が厨子の前に立たれ、四方を「四天王像(平安期)」が守護しています。

本尊の十一面千手観世音菩薩立像は真数(手が1000本)有る千手観世音菩薩だといい、疱瘡(天然痘)や流行り病・難病に霊験あらたかとして参拝者が訪れたといいます。

その際に、薩摩芋を供えて諸願を念じたことより「芋観音」と称されてきたようです。

本堂の横には「地蔵堂」があり、「地蔵菩薩半跏像(平安期)」が本尊として祀られ、脇侍として「聖観音」「不動明王」が祀られています。

地蔵菩薩が半跏像なのも魅力的ですが、古色のままのお姿に仏像の良質さを感じます。

山の上部の展望台へと続く石段には大きな「西澤真蔵氏表彰碑」がありました。

西澤真蔵という方は滋賀県の愛荘町に生まれ、麻布や綿布の販売で財を成し、愛知県の「枝下用水」の開削に私財を投じた方だそうで、近江商人の三方よしの精神を持っていた方のようです。

眼下に広がるのは蒲生野の風景。

奥にある山は湖東三山か鈴鹿山系か?蒲生野の盆地はいつ見ても心安らぐ風景が広がります。