琵琶湖の北の木之本から敦賀へと向かう道筋に鏡湖と呼ばれる余呉湖があり、その先北へ数㌔のところに全長寺があります。

全長寺は梅雨の季節には“あじさいとだるま寺”として名を知られている寺院で、あじさいの花園がどんなところか見たいこともあって参拝致しました。

紫陽花鑑賞には時期が少し遅いようにも思いましたが、余呉地方は豪雪地帯であることもあってか、紫陽花の花期は他よりも少し遅いようで花は充分に楽しめたと思います。

ただ、花よりも寺院の方が実に興味深く感じられ、運良く内部拝観出来たことに感謝している次第です。

余呉地方は山間にある小さな集落が多く、少し寂しい感じさえしてしまうところなのですが、寺院も国道365号線を外れて細い道を進んだ先にひっそりと建てられていました。

かつての全長寺には七堂伽藍が建立されていたそうですが、現在は本堂・庫裡・書院という造りになっており、寺務所を経て御住職の家にもつながっているようでした。

全長寺の縁起は1469年に浄土宗の一宇が開かれて全長坊として始まったようですから、まだ応仁の乱が終わっていない時代になります。

その後の1526年に禅門に帰依して、1597年には曹洞宗の寺院として開山されたといいます。

1777年になると近在の池原・国安・文室・東野・今市五ヶ村より現在の境内地の寄進を受けて、七堂伽藍が建立され中興の時代を迎えたようです。

現在に至るまで寺院が残ってきたのは、帰依されている地域の方々の尽力があったのでしょう。

全長寺は“あじさいの寺”と呼ばれるだけあって、境内には50種1000株といわれる紫陽花が満開の花を咲かせています。

入口に安置された石仏は聖観音でしょうか。紫陽花の花を鑑賞するかの如く立たれておられました。

参道の左側には紫陽花園、右側には蓮池があり、季節柄両方の花が楽しめました。

山門の前にある石灯籠は、比較的新しそうに見えるものの大きなもので、近年にどなたかが寄贈されたものかもしれません。

この山門は平成3年に改修されたそうですが、門にはしめ縄がかかっていますね。

これは曹洞宗特有というより地域の信仰の形なのでしょうか。

本堂に行く前、本堂の左前にある観音堂からお参りさせていただきました。

大きな達磨大師像の奥に観音堂はあり、扉が開かれています。

観音堂に祀られているのは「馬頭観音菩薩立像」。

この馬頭観音像は近隣の池原村別所山上(440m)にあった天台宗万福寺の本尊だったとされます。

この辺りは関ヶ原の合戦の舞台のひとつにもなった場所だったことから万福寺は戦火で焼失し、1611年に山麓に再建されたものの、明治になって寺院の老朽化により仏像は全長寺に移されたようです。

仏像の製作年代は分かりませんが、湖北には西浅井山門・高月横山神社・鶏足寺・西浅井徳円寺・浅井町野田と6躰の馬頭観音がありますから、湖北には独特の馬頭観音信仰があったのかと考えられます。

本堂は県の重要文化財に指定されている建築物で、江戸時代の1789年の建立とされます。

現在は屋根の葺き替え工事中となっていますが、勾配の強い長い屋根となっているのが分かりますね。

本堂へ入ってすぐの廊下は鶯張りになっており、外陣・内陣・位牌堂へと広い空間が拡がり、工事中の外観とは違って落ち着いた佇まいの場所でした。

内側の柱には永平寺の紋「竜胆車(りんどう)」、外側の柱には總持寺の紋「五七桐」が掛けられ、曹洞宗の2大本山の紋があしらわれています。

須弥壇には御本尊である釈迦三尊。

中央に本尊・釈迦如来坐像、右に普賢菩薩、左に文殊菩薩が脇侍として並び、脇陣には曹洞宗寺院らしく十六羅漢像が安置されています。

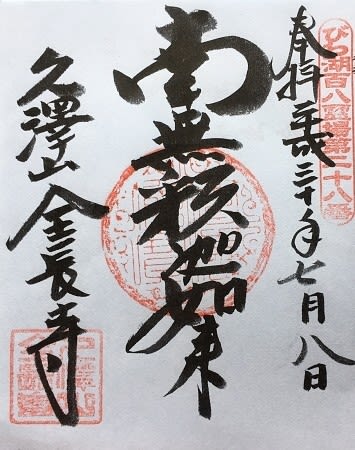

お釈迦様のお姿は、びわ湖百八霊場頂いた御多念(おたね)で拝むことが出来ます。

本堂は面白い造りとなっていて、本堂から境内に向かって丸い「悟りの窓」と四角い「迷いの窓」がありました。

禅宗らしい薀蓄のある2つの窓ではありましたが、如何せん工事中のため窓から見る外の風景はブルーシートと足場が見えるのみ。

須弥壇の右側には念仏で描かれた「永陽大師」と、般若心経で描かれた「心経竹軸」の掛け軸がかけられてあります。

永陽大師とは道元禅師の諡号であり、心経竹は水戸光圀の頃に帰化宋人・東皋心越の筆によるものだとされ心経竹は寺宝だということでした。

掛け軸に並ぶ厨子には「聖観音菩薩立像」が祀られてあります。

この仏は金属製の仏像で、近在の信心深い方が自宅(寺ではない)で祀っていたが、その方の死後に家族があまりにも立派すぎる仏像のため、家では祀りきれないということで全長寺に納められたそうです。

須弥壇の裏側にある位牌堂には、達磨像・大権修理菩薩(曹洞宗特有の菩薩)に守られるかのように全長・頤正全養・道元の人仏像と共に毛受(めんじょう)兄弟の位牌が安置されています。

全長寺は毛受兄弟の菩提寺となっているそうですが、この毛受兄弟という聞き慣れない兄弟をご存知の方は歴史通ですね。当方はこの兄弟の話のことはここで初めて知ることになりました。

毛受兄弟は柴田勝家の家臣として活躍した方で、賤ヶ岳の合戦に敗れた勝家が討ち死に覚悟で切り込もうとした時に止めて身代わりになったとされます。

勝家を北ノ庄の居城へ退却させる時間をかせぐため、取り囲む秀吉軍に対して勝家に成りすまして応戦。

手勢わずか200の兵で秀吉軍に立ち向かい、大将・勝家への忠義を果たし兄弟共に討ち死にしたと伝わります。

賤ヶ岳の合戦は勝った秀吉側の“賤ヶ岳の七本槍”や“北ノ庄城落城”の物語が多く語られますが、勝家側にも数多くのドラマがあるようですね。

前田利家の戦線離脱も多くは語られていないことからも、やはり歴史は勝者によって作られるということなのでしょう。

全長寺HPより

全長寺HPより

庫裡へ回ると達筆の額や屏風が幾つか飾られている中、150年前に中国から伝わったという達磨絵がありました。

大きさ4畳半の達磨絵は八方睨みとなっており、大きさといい色彩の鮮やかさといい見事な迫力の絵で、同じ構図で描かれている若沖の達磨絵にはない頭上のコブがしっかり描かれていますね。

さらに別の部屋にはもう一躰(3尊)の釈迦三尊が祀られていましたが、その横には「宇賀弁財天」。

宇賀神の乗った弁財天というと竹生島の宇賀弁財天信仰を思い浮かべますが、聞いてみると関連はないとのことでしたので、宇賀弁財天とは普遍的な信仰なのかと思われます。

ところで、境内を歩いていた時に驚いたのは寿老人の後方にある巨大な杉の老木です。

老杉は高さ30m、幹周り5.8mあり、樹齢400年以上といいますから、樹に魂が宿ったかのような迫力があります。

境内には七福神の石像が各所に分かれてありますので、毘沙門天さんを紫陽花と一緒に撮ってみました。

白い紫陽花の花の上にはアマガエル。休憩中でしょうかね。

恵比寿さんの像の後ろには蓮池があり、ちょうど花期を迎えていました。

ぐるりと蓮池を一周しましたが、白い蓮の花に赤い蓮の花、ギンヤンマやオオシオカラトンボが飛び回っているにぎやかな蓮池です。

全長寺に安置されている像の中で一つ謎が残っています。

達磨絵の前に「マリア観音」が安置されていたのですが、このマリア像は100年ほど前に長浜市の高畑というところから奉納されたものだそうです。

湖北でキリシタンの話を聞いたことがありませんので確認してみたところ、“賤ヶ岳の合戦には高山右近や黒田官兵衛などのキリシタン大名が参加していたのでその事と関係があるのでは...。”ということでした。

マントのようなものを頭からかぶり、その手には巻物を握っているキリスト教由来の像が寺院にあるのは実に不思議です。

最後に少し離れた場所にある毛受(めんじょう)兄弟の墓碑に立ち寄りました。

大きな亀の上に乗る墓石は明治9年に滋賀県令(今の知事)・籠手田安定氏によって建立されたそうです。

毛受兄弟の墓碑は山際にある地元の墓地のさらに奥にある「毛受の森」というところにあります。

怖いくらいに寂しい場所ですが、森は地元の保存会の方により整備されており、当地の方々が毛受兄弟を弔う気持ちが伝わってきます。

毛受兄弟は兄・茂左衛門と弟・勝照のことをいい、勝照の「勝」の字は勝家から賜ったとされます。

柴田勝家への忠節を成し遂げた毛受勝照は享年25歳だったと伝わっています。

“夏だから暑いのは当たり前”と言ってしまえばそれまでなんですが、いわゆる盛夏も暦の上では折り返し地点といったところでしょうか。

“夏だから暑いのは当たり前”と言ってしまえばそれまでなんですが、いわゆる盛夏も暦の上では折り返し地点といったところでしょうか。

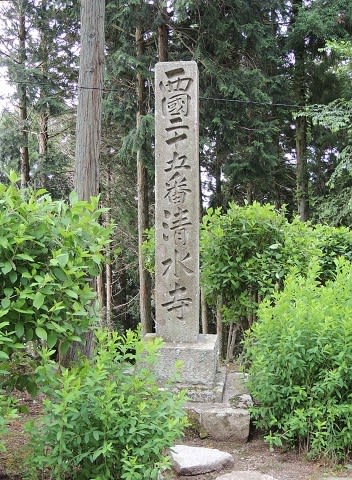

「清水寺(播州清水寺)」

「清水寺(播州清水寺)」

酷暑の日が続いていますので少しは雨が降って欲しいところですが、被害が出るほどの大雨は困りものです。

酷暑の日が続いていますので少しは雨が降って欲しいところですが、被害が出るほどの大雨は困りものです。

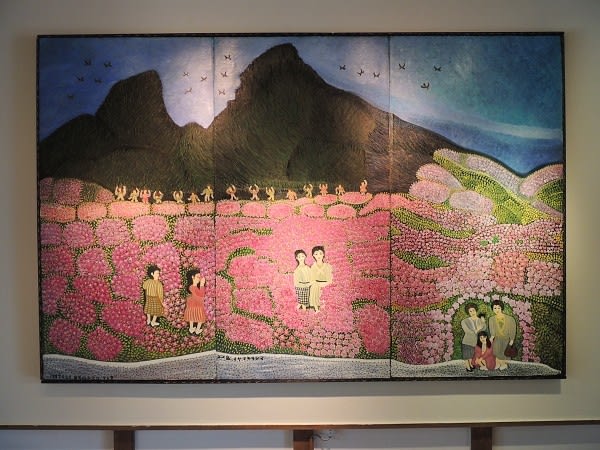

アール・ブリュットとは“正規の美術教育を受けていない人が自発的に生み出した、既存の芸術のモードに影響を受けていない作品”のことをそう呼び、障がい者の創作活動を限定した言葉ではありません。

アール・ブリュットとは“正規の美術教育を受けていない人が自発的に生み出した、既存の芸術のモードに影響を受けていない作品”のことをそう呼び、障がい者の創作活動を限定した言葉ではありません。