山登りに行く時は早朝に家を出ますので、その日にどこの山に登るのか書いてから出ていくように!と家族に言われています。

どこかの山で遭難して帰ってこなかった場合に、どこの山で遭難したか分からないと捜索依頼が出せませんのでごもっともな話です。

この日も“こんぜやま”というメモを残して出かけましたが、帰宅したら“金勝山って何回目?好きなんやねぇ~。”と言われてしまいました。

とはいっても今回で5回目ですので、それほど頻度が高い訳ではないのですが、2か月連続で登っているので“またか”の印象が強かったのでしょう。

金勝アルプスへは最初は「九品の滝」、次は「逆さ観音~落ヶ滝」、「狛坂磨崖仏~竜王山」で、前回は「竜王山~鶏冠山と天狗岩のピークハント」でした。

今回は上桐生の駐車場から落ヶ滝~観音岩~狛坂磨崖仏~逆さ観音の周回コースと予定して登り始めましたが、暑さで汗の量が半端じゃなく調子が悪くなってしまい、耳岩の分岐以降は水晶谷線で下山。

金勝アルプスは低山ではありますが、登山道は何度もの渡渉や急登・岩登りとバラエティに富んでおり、楽しい反面、標高以上の疲れを感じてしまう山でもあります。

今回は、上桐生から落ヶ滝線を登り落ヶ滝に立ち寄ってから北峰縦走線で天狗岩に向かいますが、落ヶ滝線から登るのは初めてで、最初は畑や溜池の横を通り抜けていく道から始まる。

落ヶ滝までの道は何度も何度も川を渡渉しながらの道になり、涼しさを感じる反面、道はどろどろで渡渉の際の足の置き場に注意しておかないと靴の中に浸水しそうになる。

金勝アルプスの西側になる大津市側は清流沿いの水場の道でシダが多くい。しかし標高が上がっていくと巨岩とザレ場の世界に180°様変わりするのが実に面白い。

落ヶ滝に最初に行った時は、駐車場でもらったハイキングマップで落ヶ滝を見つけて、すごく無駄に大回りして辿り着いたのですが、この岩は見覚えがあります。

当時はまだ山歩きに慣れておらず、大した距離や道でもないのに音を上げていましたが、その頃よりは歩ける距離は伸びたかな。

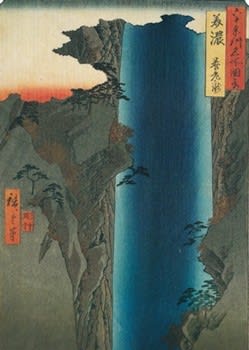

そして落ヶ滝へ到着。

高さ20mともそれ以上とも言われる滝は巨大な一枚岩に沿って4段の段曝で落ちています。

水量の少ない滝とは言われていますが、訪れたのは雨あがりの日でしたので、それなりの水量があって見応えがあります。

落ヶ滝に最初に訪れた時は、濡れた岩肌の部分が“蓮華座に座る仏の坐像”に見えたのですが、今回はその印象は受けない。

自然の造形は見る時の気持ちや感情に左右されて、印象が大きく異なるのでしょう。

滝を見終えた後は落ヶ滝の分岐まで戻って、落ヶ滝線で縦走線まで登りますが、この道は初めて登るコースになります。

金勝アルプスには何本ものルートがありますので、目的地によって歩いていないルートが幾つかあります。

縦走路に向かって登っていくと、落ヶ滝の上部らしき場所へ到着します。

下りて先端近くまで行ってみようと進みかけたところ、水が深すぎて登山靴では歩けず、すぐに断念しました。水量が少ない時に先端まで行ってみたいですね。

この日は山全体に水量が多かったのでしょう。道が川になっている箇所が何ヶ所もあります。

また俗に金勝ジャングルといわれるようなシダの群生が多く、早く通り抜けたいのだがシダの群生はいつまでも続く。

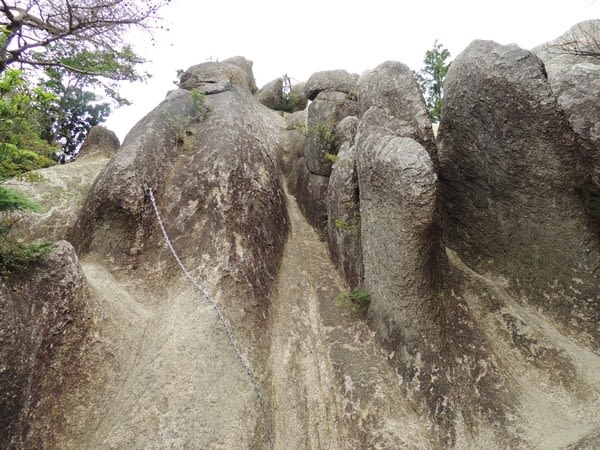

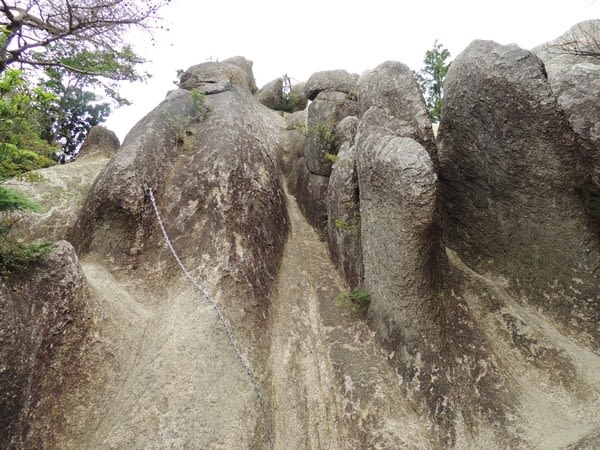

これも道か?と思うような岩場に出て登って行きます。

川になっていて水が流れていますので滑りやすいかと思いきや、滑る感じはなく気楽に登れて行きます。

道なのか川なのかよく分からない道ですが、浮石はほぼないので安心して進めます。

この辺りで川と岩の道は終わってしまうのですが、気持ち的にはもっと続いてくれてもいいよって感じです。

北峰縦走路に入るといよいよ巨石とザレ場の金勝アルプスの本領が発揮となります。

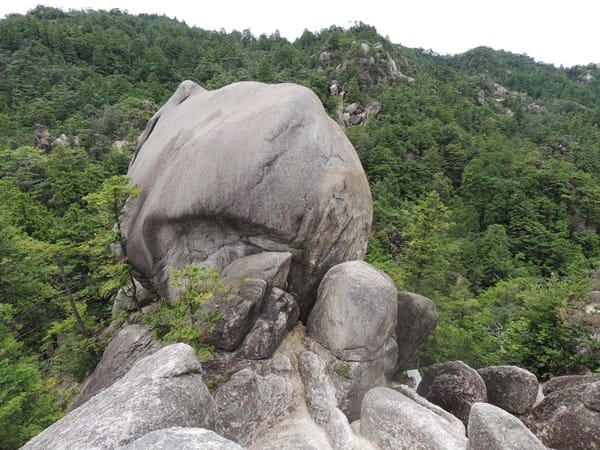

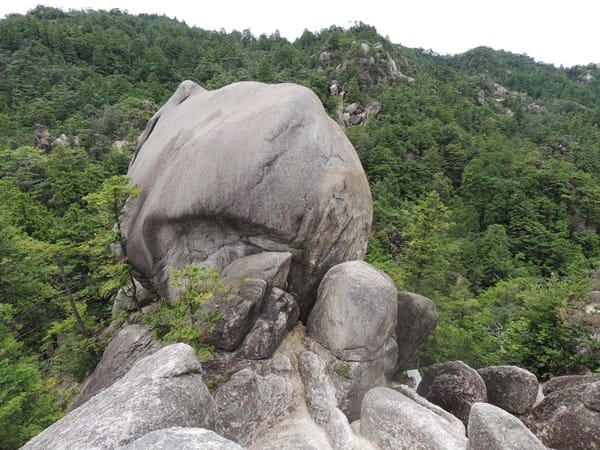

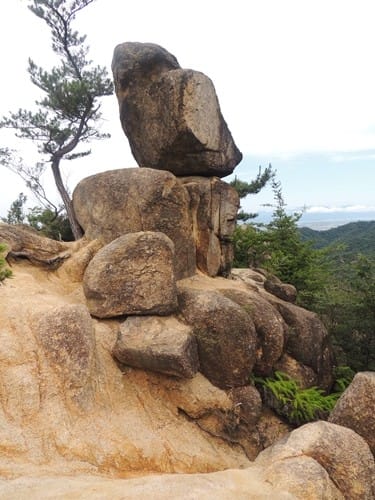

歩き進めばどこを見回しても奇岩ばかりの巨石群の世界が始まります。この山を登るとホントちょっとやそっとの巨石・奇岩には驚かなくなってしまいますね。

自然の造形とは思えないような巨岩が重なった岩も多く、この岩は岩の下を通って横へ出入り出来るスペースがあるので、密かな撮影スポットになっています。

もっとも一人っきりのソロ登山ですので、通り抜けをしても撮影は出来ないので、取り合えず通りぬけてみるだけ。

彼方にあった天狗岩も段々とその姿を目に捉えられるようになってきます。

イワ・ザレ・ガレのどこか別の惑星に来てしまったような山は幾つかありますが、特に湖南の山塊は楽しめる山が低山ながら多いと思います。

いよいよ天狗岩や谷を越えて向かい合うようにして聳える岩石群の山が目前に迫ってきました。

急登が続き疲労感が増してくる上に、蒸し暑くて汗が吹き出しTシャツはドボドボ、水分を補給しつつも行動食は喉を通りません。

最後の急登を登り切って天狗岩の前に着いた時は思わず“着いた~!”と声を出してしまいましたが、天狗岩を登りかけている女性が振り返って笑われていました。

山で出会う人の中には、もう目一杯という方がいれば、楽々スタスタと登って行かれる方など様々ですが、当方は抜かさせて頂く人よりも、抜いてもらう人の方が少し多いようです。

天狗岩の前のベンチでこの日初めて腰掛、貴重品だけを持って天狗岩に登ります。

リュックがない分身軽になり、前回恐々登った時とは違ってサクサク登れて、頂上の岩の上に立っても怖くなくなっていました。

経験して慣れるというのは大きいなと感じながら、頂上で休憩しようとするがいいポイントは取られているので、少し座って下りることにしました。

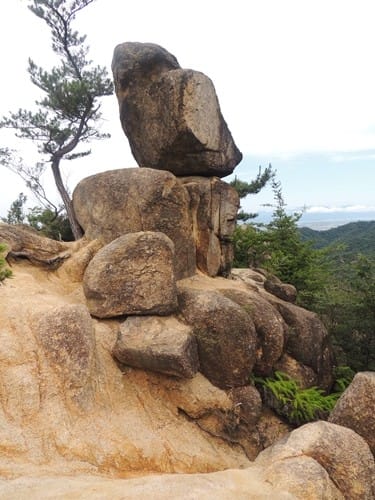

尖った岩の先が天に向かったような岩のところまで来ますが、頂上まではもうひと山登らなければなりません。

岩に赤い矢印のマーキングがあるのでその通り進めばよいのですが、狭くて通れない場所は迂回したりして登り、最後はエイヤとばかり登って頂上に着きます。

う~んルートが細い。足を斜め横に踏ん張って登って行きましょう。

この日は登って行く人だけで下りてくる人とはすれ違いませんでしたが、込み合ったら渋滞します。岩場も登る人優先でしたっけ?

天狗岩から西には眼下に鶏冠山、平野部には三上山、琵琶湖の南湖を挟んで対岸には比叡山や比良山系が望めます。

「鶏冠山」は急登を登り切った先に山頂がありますが、眺望はあまりないので、ピークハントと三角点を目指して登る山との印象を持っています。

天狗岩の頂上には「牛の背岩」と呼ばれる巨岩がありますが、この牛の背に跨る勇気のある人っているのでしょうか。

というかそもそも岩の直下まで行くのも足が竦んでしまって無理そうです。

天狗岩を下りて耳岩や白石峰へ向かって歩き出しますが、ちょうど天狗岩と谷を挟んだ場所から岩の頂上でくつろいでいる人たちの姿が確認出来ます。

前回は向こうの天狗岩から谷を挟んだこちら側までスラックラインを渡して谷渡りしている人を見ましたが、あれは正真正銘の超絶アドベンチャーでした。

やっと耳岩への急登を登り切って耳岩まで来ましたが、暑さで汗がひどく立っているだけでクラクラと立ち眩みしてしまいます。

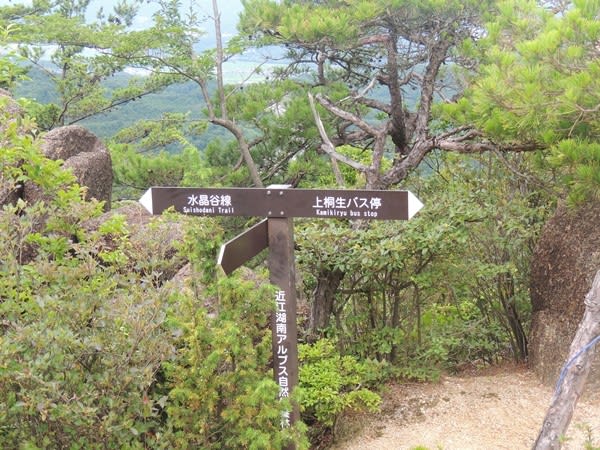

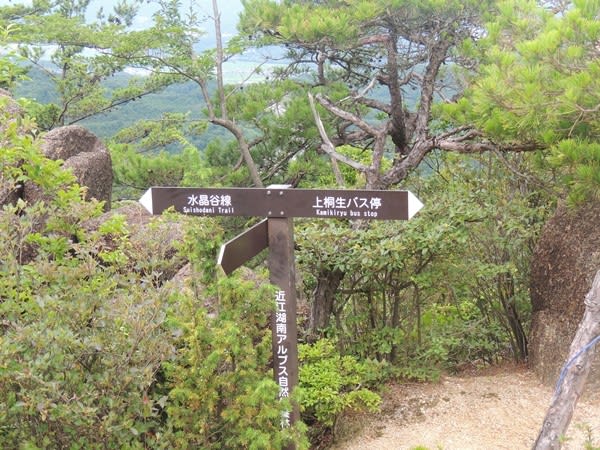

予定ではこのまま白石峰まで行って重岩~国見岩~狛坂磨崖仏から林道出会に出てロード1時間でしたが、少しショートカットして水晶谷から林道へ出るコースに変更します。

後は下山道を下っていくだけかと思いきや、まだまだ岩場・ザレ場は続きますので、この岩場を下っても先にまた岩場が見えており、下りて登っての道が続く。

とにかくもう少し下まで下りたら一度ゆっくりと休憩しようと思い、歩を進めていけばいずれゴールがあると思い休める場所までアップダウンを繰り返します。

奇妙に積み重なった岩場があり、ほぼ人と出会うこともなくなりましたのでここで休憩。

誰もいないので汗だくのTシャツをいったん脱いで風にあたって、スポーツ羊羹でエネルギーチャージ。乾燥系の行動食が喉を通りにくい時にスポーツ羊羹は食べやすいので好きです。

ここで分岐から水晶谷へ進みましたが、道はまたシダの生えたジュクジュクした道でとなり、とてもじゃないけど下りやすいとは言えない道で林道まで下ります。

後で考えてみたら“上桐生バス停”方向の天狗岩線を歩いた方が楽だったように思いますが、なぜか水晶谷線へ行くべしと思ってしまいました。

水晶谷線から南谷林道を行けば“逆さ観音”や“オランダ堰堤”があるのもどこか頭の中にあったのでしょうけど、林道は長い道のりです。

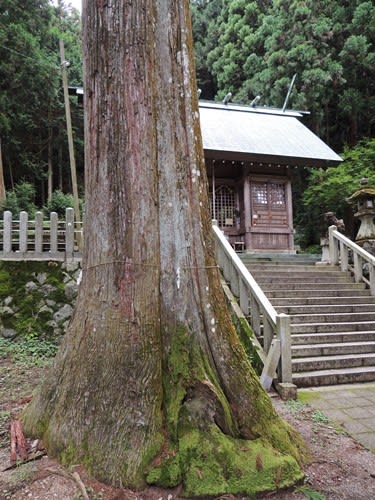

思えば金勝アルプスに最初に来たのは、当時各所で探し歩いていた摩崖仏のひとつ「逆さ観音」を見るためでした。

それ以来、この山が好きになって何度か登りにくるようになったのです。

「逆さ観音」が逆さになっているのは「オランダ堰堤」を築造する際に石を切り出したことによって、後にバランスを失って山からずり落ちて逆さになったのだといいます。

「オランダ堰堤」は奈良時代から江戸時代にかけて木材の伐採で禿山になって土砂災害が頻発していたため、明治の時代に作られた堰堤です。

オランダ堰堤の下流は子供たちが水遊びできるエリアになっていて、家族連れが多く、楽しそうに水遊びやバーベキューをされていました。

遊んでる子供たちのように水に入れたら、さぞや気持ちの良いことだろうと羨まく思いながら駐車場を目指します。

滋賀県には古来からの民俗行事である「勧請縄」や「オコナイ」など集落単位での神事が多く残ると共に、各集落や村で守り続けられている奇祭を耳にすることがあります。

滋賀県には古来からの民俗行事である「勧請縄」や「オコナイ」など集落単位での神事が多く残ると共に、各集落や村で守り続けられている奇祭を耳にすることがあります。