滋賀県の湖南地方には「湖南アルプス」や「金勝アルプス」と呼ばれるご当地アルプスがあり、「金勝アルプス」の風化した巨岩・奇岩に魅せられて何度か登っています。

滋賀県の湖南地方には「湖南アルプス」や「金勝アルプス」と呼ばれるご当地アルプスがあり、「金勝アルプス」の風化した巨岩・奇岩に魅せられて何度か登っています。「湖南アルプス」には「堂山」「 笹間ヶ岳」「太神山」「矢筈ケ岳」などのピークがあり、特に山頂に「太神山不動寺」のある「太神山」と「堂山」は一度は登ってみたい山と考えていました。

今回は「堂山」に登りましたが、標高384mの低山と侮るなかれ、沢登り・渡渉・岩場登り・ロープ場と多彩な魅力のあるこの山を登れば“山は標高じゃない!”が実感出来ます。

3時間少々で往復できるとはいえ、バリエーション豊かな山ゆえに疲労感はあるものの、隠れた名山と呼べる山ではないでしょうか。

最初は「 笹間ヶ岳」の登山口となる富川道と間違って登りそうにになりましたが、目印の「迎不動」さんがないし、方向も違う。

ウォーキングで歩いて来られた方に道を聞くと、登山口はもう少し先ということで、林道を進んで登山口のある「迎不動」に辿り着けました。

大津市側から信楽町へと向かうこの林道の先には、「太神山不動寺」が祀られており、この道は不動寺への参道と考えることができます。

「迎不動」の先には「中不動」「泣き不動」の石仏が祀られているといい、不動寺の山門には不動明王の脇侍の「制多迦童子」と「矜羯羅童子」の石仏が祀られているという。

登山口はいきなり天神川の渡渉から始まるのですが、登山を開始する前に周辺の散策をしてみると、山側の巨石を挟んだ両端から天神川に水が流れ込んでいる景観の美しい場所があった。

奥山へ分け入っているような景観ですが、距離的には都市部から離れた辺鄙な場所ではないにも関わらず、自然美に囲まれたこの山には“かくれ名山”の名前がしっくりきます。

前日激しい雨が降ったため水位が高めで、足の置ける飛び石の上を進みます。

この先何度か川を渡渉することになりますし、沢登りのような場所もあり、経験したことのないコースに新鮮さと深山にでも分け入ったかのような錯覚に陥ります。

登山道を進むとすぐに「迎不動堰堤(新オランダ堰堤)」があり、この堰堤は2000年3月に日本とオランダの交流400周年を記念して作られたのだといいます。

金勝アルプスにある「オランダ堰堤」や後述する「鎧堰堤」は、明治時代に政府に招かれたオランダ人土木技術者・ヨハネス・デ・レイケの指導によって作られたという。

そのためこの「迎不動堰堤」はオランダ堰堤風の石積みの構造となっているそうです。

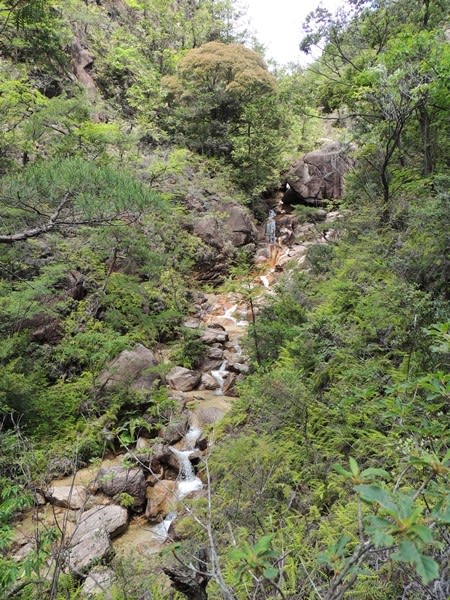

登山道を進むと、大きな岩がゴロゴロした落差のある沢に出会い、圧倒的な景観美に心躍らされる。

流れる水は透明度が高い綺麗な水ですが、渓流というほどの水量がないため魚影の見える渓流ではないようです。

沢登りする場所も何ヶ所かあり、岩に矢印が書いてある場所では矢印の方向に従って進むことができます。

ただし踏み跡を追ってしまったり、ピンクのリボンから進む方向を間違うと見当はずれの方向へ進んでしまい、途中で戻ることになります。(体験談)

大津市界隈では前日の雨が夜まで降り続いていたのか道はドロドロで水滴が付いて濡れた草木に触れると体が濡れ、木の枝を払うと水飛沫に濡れてしまう。

しっとりとした景色の美しさには見惚れるものの、衣服が濡れるのはあまり気持ちのいいものではありませんね。

渓流沿いに水音を聞きながら登りますが、水音が一際大きく聞こえるようになってきた先には二筋の滝があった。

落差は5mほどの滝ですが、二筋の滝は雨で水量が増えて勢いがあり、滝の右側にある一枚岩はとても大きくて滴るような水の流れが見られました。

沢登りでは石が濡れて滑りやすくなっているので一歩一歩足元を確かめながら進みます。

山登りで多少の渡渉はしたことがありますが、こんなアドベンチャー的な沢登りや渡渉は初めてでしたので妙に感動する。

沢の終わりとなる場所まで登って来ると先述の「鎧堰堤」に到着します。

淀川上流域となるこの地域の山は、山林の豊富な場所でしたが、宮殿の造営や社寺仏閣の建立のため多量の木が伐採され、荒廃して土砂の流出が激しかったといいます。

そこで1889年にオランダ人技術者デ・レーケの指導のもと作られた切石空積堰堤(階段状)が「鎧堰堤」で、広大な堆砂地となっています。

堂山登山の最初の要素が“迎不動から沢を登ったり渡渉したりする「鎧堰堤」までの岩石の多い渓流沿いの急登”となり、「鎧堰堤」を越えると、「阿弥陀ヶ原」という広大な砂州の道に変わります。

吉田類さんの「にっぽん百名山」という番組の「堂山・滋賀」の回で“ここには元々「阿弥陀ヶ池」という池があったが、社寺仏閣の建立のための木材の伐採などでハゲ山になってしまった。”と説明されていた。

“乱伐によって大雨の度に土砂が流れ出して川底が高くなって、氾濫が頻発。被害は大阪よどがわにまで及び、大阪港も土砂により水深が高くなり大型船が入港できなくなったという。”

そこで土砂の流出を防ぐため「鎧堰堤」を作り、植樹事業を始めたのだとされ、植樹は100年の年月を越えて続けられているといいます。

砂州を歩いていて“背の低い松が多いな”と感じていたのは植樹された木々を見て抱いた感想だったのかと納得しました。

こんなにも大きな砂州はみたことがないなぁと思いつつ、せっかくなので砂州を独り占めするかのようにの真ん中を歩いていくと、登山道の入口を示すピンクのリボンが見えてくる。

登山道はしばらくはごく普通の登山道が続きますが、しばらくするとザレた道に変わり、堂山の山頂部が見えてきます。

“えっあそこまで行くの?いくつもピークがあるけどどれが山頂なんだろう?”と感じざるを得ませんが、ここからがザレ場と岩登りのアップダウン、ロープ場がいくつかある岩登りと堂山の本領になります。

ザレと岩登りの道を歩いていると、鈴鹿セブンマウンテンの鎌ヶ岳に登っているような気分になりますが、まったく見当違いでもないと思う。

岩登りは登るだけでなく、下りもあるアップダウンの激しい道が続くので、行きは心地よかったが下山の時のアップダウンはきつかったな。

道は傾斜がある上にザレて滑りやすいので、岩を掴み樹を掴みと二足歩行では登れない箇所が多数あり。

ロープが設置された場所があるとはいえ、劣化した感じのロープもあり、どこまで体を預けてよいか分からないが頼りにしないと登れない。

「新免」という場所への下山道は、新名神の道路工事で通行止めとなっており、大きな看板で封鎖されていました。

封鎖された道に巨石があったので確認だけしましたが、岩で行き止まりになっていてどこで登山道につながっているのか分からない場所でもありました。

岩場登りは延々と続き、標高384mの低山とは思えないような険しい道が続きます。

沢登り・渡渉・自然石の急登・広大な砂州・ザレ場と岩登り。通常の登山道以外のバリエーションに富んだ山です。

道標となるペンキの矢印を探して登って行きますが、登るだけではないアップダウンの多さにさすがに疲れがみえ始める。

そして山頂に到着!...と思いましたが、ここは偽山頂です。

景色は良いものの、山頂表示も三角点もない場所です。

すぐ隣に山頂らしき場所と人の姿が見えましたので“そちらが山頂ですか?”と声を掛けてみる。

少し大きな声なら会話ができる近さなので“こっちが山頂だよ~!”と教えてもらいましたが、どこから登られたのか分からない。

目の前の断崖絶壁はとてもじゃないけど下りることはできず、巻き道を探すしかありません。

止む無くこの偽の山頂から下りて、本当の山頂へ登る道を探すことにしていると、山頂に居られた方が下山してこられたのでルートが分かる。

とはいえ、相変わらずの岩登りが続き、何とも頼りないロープを握って垂直に近い岩を登ります。

登った先は間違いなく山頂で、山頂表示と三角点があり、やっと折り返し地点まで登れたことに安堵します。

当方は堂山はピストンで登りましたが、金属プレートに点字された「天神ダム」経由で下山される方も多いようですね。

偽山頂にいた時に会話した方々が今度は偽山頂に登られて、やっと本当の山頂に登った当方とが場所を入れ替えて断崖絶壁を挟んで再び会話することになりました。

“山頂あったでしょ!”はい!ありました。ありがとうございます!”。“お互い気を付けて下山しましょう!”といった会話です。

下山の岩場は登り返しが多いためゼイゼイと息を切らしながら早く阿弥陀ヶ原へ到着したいと願うばかり。

当方のようにヘロヘロになっている方と話すと“山は標高じゃないね。”、“低山だと甘く見たらいけないね。”と話した方みんなに共通した感想が多かった。

堂山は複数の山に登ったかのようなバリエーションに富んだ山ですが、その標高と大津市市街地からの近さに驚きが隠せません。

左は千頭岳や音羽山でしょうか。中央に比叡山が聳え、右には比良山系。琵琶湖に架かる近江大橋も見えます。

何度か道を間違えたり、道を間違えて戻ってきた人に出会ったり、道を聞かれたりすることがありましたが、確かに間違いやすい箇所がある山でした。

堂山の概要が分かりましたので、次に登る時は道間違いせず周回コースで登ろうと思いますが、次も偽山頂へはわざと登るんだろうと思いますね。