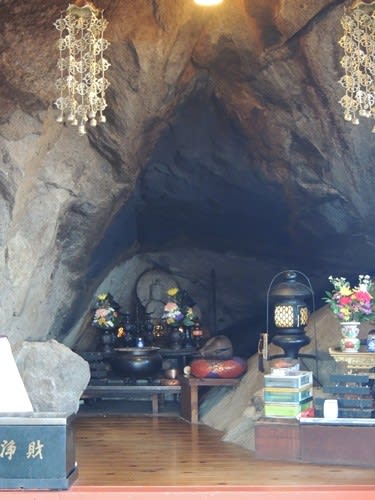

大津市の皇子山運動公園から湖西道路(国道161号線)の高架をくぐって、長等山の麓へと進むと「早尾神社」と「山上不動堂」がある。

大津市の皇子山運動公園から湖西道路(国道161号線)の高架をくぐって、長等山の麓へと進むと「早尾神社」と「山上不動堂」がある。「早尾神社」の横手にある登山道を登った先には「千石岩」という巨岩があるといい、かつては磐境として信仰されていたとされていますが、現在はクライミングやボルダリングのメッカとなっているという。

「千石岩」を早尾神社の磐座とはどこにも書かれていませんが、如何にも磐座のような場所にあり、神社が勧請され不動明王を祀る不動堂があることから、古代より自然信仰の場であったのだろうと思われる。

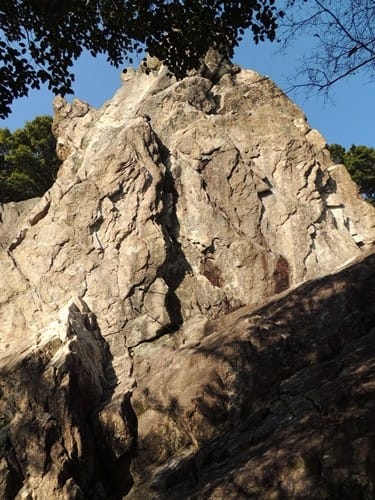

「千石岩」は山の傾斜に建てられた住宅街からも見ることができるような巨岩で、名の由来が“米俵千石を積み上げた形”としたり、“岩面が米俵千石が並ぶ広さであるから”と言われるのも決してオーバーな表現ではない。

「千石岩」の名の由来には他にも琵琶湖が今より広かった時代に“千石積みの船をこの岩につないだから”とも言われていますが、確かに頂点部分の突き出した岩は舟をロープで固定する杭のようにも見えます。

琵琶湖の湖西・大津辺りは琵琶湖と山の間の平地の幅が狭いため、山麓の傾斜地にも住宅街が広がり、山の全景が見渡せませんが、「千石岩」は奥に見える山の尾根筋にある。

最初、道は平坦な登りで横に流れる沢沿いに登って行くことになる。

途中で望遠レンズを三脚に立てて迷彩ネットを張って撮影されていた方に“何が出ます?”と聞いてみる。

“何が出るかは分からない。”とのことでしたので、“小鳥系ですね。”と言葉を交わして邪魔にならないよう上へと登って行く。

道は途中から花崗岩の谷間の川のような道になる。

大雨とかの後に増水した水はここを流れるのかと思いながら堀のような道を登る。

登山道の横には沢が流れていますが、水量は少ない。

倒木が何本か見え、登山道にも何本かの倒木があり、根こそぎ倒れている樹も見受けられた。

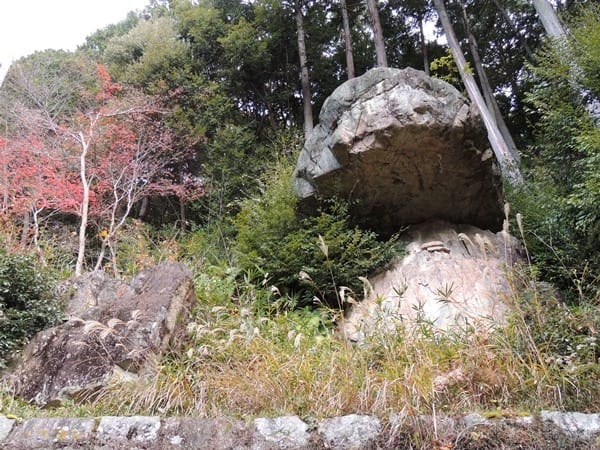

「千石岩」という巨岩がある山ですから、途中から巨石がころがっているのを見かけるようになる。

大津の市街地からわずかな距離の場所にこのような巨石の多い山があることに、驚くと同時に比叡山系連山が霊山として崇められた歴史が伺われます。

巨石の中には、もはや磐座と呼んでも差し支えのないような大きさの巨岩も見られます。

これらを遥かに凌駕する「千石岩」とは...と期待は高まる。

途中に「亀石」への分岐があったので立ち寄ってみます。

最初は亀石は亀の甲羅を表しているのかと意味が分からなかったが、中央やや左の独立した石が亀の頭、両方の岩が亀の前足とみると、琵琶湖へ向かって亀が泳ぎ出そうとする姿に見えてくる。

山の上部の木々の間に灰色の壁のようなものが見えてきたので、あれが「千石岩」かと思い、あとひと踏ん張りとなる。

しかし、ここからは急登が続き、あと少しなのになかなか近づいてこない。

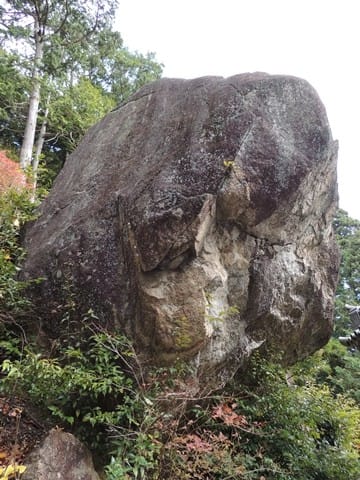

そしてついに「千石岩」へ到着する。

大きい、高い、巨大で絶壁の壁面の巨岩です。

高さ30mはありそうな大岩ですから、クライマーたちが登りにやってくるのも納得してしまいます。

絶壁の壁面にはクライミングに使用するロープを掛けるボルトが打ち付けられており、クライマーが登るルート数は30以上あるようです。

余談ですが、「日本の岩場100」に選ばれているのは、この「千石岩」と多賀町の「芹谷屏風岩」の2つだとされてており、屏風岩は遠巻きに見たことはありますが、多賀の奥深い山中にある。

「千石岩」の正面側には2カ所の祠があり、祠の中には神札と珠のようなものが祀られていた。

クライミングなどのスポーツが盛んな場所とはいえ、これほどの大岩ですから信仰の対象としての歴史が続いているのでしょう。

一つ困ったのは、あまりにも岩が大きすぎるので岩がフレームに納まらないこと。

下がって撮るにも周囲は斜面となっていて木々が多いため、撮れるとしたらドローンなんだけど、そんなものは持っていない。

岩の周囲を歩いていて、岩の半分くらいの高さの場所に平坦な場所があるのを見つける。

当方はロッククライミングは出来ませんが、岩をよじ登っていけば途中まで行けそうだと思い登れそうな場所を探してみる。

絶壁とは反対側の山の斜面側へ行くと、なんとかよじ登れそうな場所があった。

登れたとしてもどうやって降りると不安を感じつつも、体の方は岩を掴みながらすでに登っていってしまっている。

岩のテラスのような場所まで登ると、腰かけて風景を楽しむには最高の場所があった。

すぐ近くに琵琶湖が見えるが、朝の逆光が眩くてはっきりとは見えないものの、絶景の場所だ。

岩の上から絶壁の下を撮ってみるが、下を覗いてみるだけでも足が竦みますし、落ちたら死にます。

傾斜は70度~110度あるといい、垂直か垂直以上の岸壁を登るクライマーの方はスポーツクライミングとはいえチャレンジャーですね。

「千石岩」の中間部分からは下からは見にくかった頂点部分がよく見えるようになります。

まさに千石舟をつないだ杭のようでもあり、自然の造形の美しさに見惚れてしまう姿でもあります。

この上までボルダリングで登られる強者もおられるそうですが、当方はここまでが限界。

調子よく登ったはいいが、岩の下まで無事に降りられるのかすら、いざ降りる段になると不安になってきます。

このまま長等山テラスや長等山三角点まで行こうかと当初は思っていましたが、ここで道を折り返し「早尾神社」と「山上不動堂」へ参拝することにします。

この辺りは北の比叡山から三井寺まで連峰が続く天台密教圏であり、京都側には鞍馬山や愛宕山がある霊山がありますので、独特の信仰の山々が並びます。