近畿地方で暮らしてきた人はご存知だと思いますが、近畿地方には「地蔵盆」という毎年8月の後半に行われる古くからの祭事があります。

近畿地方で暮らしてきた人はご存知だと思いますが、近畿地方には「地蔵盆」という毎年8月の後半に行われる古くからの祭事があります。地域(自治会レベル等)に祀られている“町内の街角のお地蔵さん”の縁日のことで、小学生にとっては夏休みの最後のイベントで、楽しくもあるけど、夏の終わりを感じて少し寂しい気分になるお祭りだったように思います。

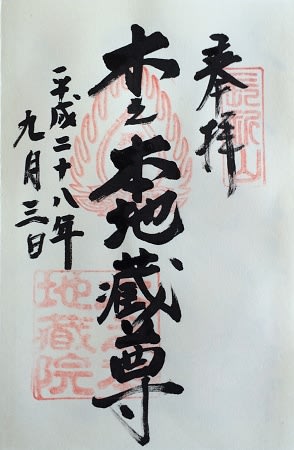

自治会で行う地蔵盆は町内だけで行う小規模お祭りですが、長浜市の木之本にある木之本地蔵院で行われる大縁日は規模が大きく、観光案内などによると毎年10万人の参拝者でにぎわうそうです。

JR北陸線の木之本駅から木之本地蔵院までの徒歩5分ほどの参道に露天が並び、門前町が縁日の期間中おおいに盛り上がりをみせてくれます。

木之本地蔵院は“木之本のお地蔵さん”として地域に定着していますが、正式には「長祈山(ちょうきさん)浄信寺」という時宗のお寺になります。

時宗は鎌倉末期に一遍上人が開祖となって興した宗派だといわれていますが、一遍上人は宗派としての発展よりも「遊行上人(ゆぎょうしょうにん)」・「捨聖(すてひじり)」と尊称されるように、遊行(ゆぎょう)により民衆を導いた方とされています。

木之本地蔵院の縁起には、天武天皇の時代(7世紀後半)難波浦(大阪府)に漂着した地蔵菩薩像を仏法のご縁深い場所に安置するために、奈良・薬師寺の祚蓮上人(それんしょうにん)に諸国行脚を命じます。

上人が北国街道を下ってきた時に柳の大木があり、柳の元へ御仏体を降ろして休憩していたら、仏像は動かなくなったため、この地こそ地蔵菩薩の有縁の地と定めて、伽藍を建立したのが始まりとされています。

また弘法大師(空海)も嵯峨天皇の時代(812年)に霊躰破損のおびただしい仏像を修復し、地蔵本眼経を書経して奉納したとの伝承があります。

寺の縁起抄にはありませんが、898年に菅原道真が参拝し、山号・寺号を長祈山 浄信寺と改号したという伝承もあるようです。

しかし、戦国時代の賤ヶ岳の合戦により焼失してしまい、1601年豊臣秀頼の命により片桐且元が再建。

豊臣の時代に再建された寺社には片桐且元の名がよく出てきますが、その建物も再び焼失して、現在の建物は宝暦年間(1751年 - 1764年)に再建されたものだそうです。

本堂には「御戒壇巡り」があり、全長56.7mの漆黒の闇の中を歩くことになります。

御戒壇巡りは「自分自身を省みて積み重ねた罪障を取り除くための精神修養の道場です」と書かれてあり、一人で中を歩いていきました。

真っ暗な闇の中を歩いて行って御宝印を封じた鍵前に触れてホッと一息、少し歩いて光が差し込んできた時にまたホッとする。

木之本地蔵院の御本尊は「地蔵菩薩」ですが、秘仏であるため本尊の写しとして建立されたのが「地蔵菩薩銅像」だそうです。

高さ6mとされる銅像で、第二次大戦中に供出命令を受けたものの、真言宗阿ジャ梨班目日仏(まだらめにつぶつ)上人および東上勝子夫人(東條英機の妻)の援助もあって供出をまぬがれたそうです。

木之本地蔵院は眼の仏様としても有名で、「身代わり蛙」という片目をつむった蛙の陶器が縁起物となっています。

この蛙は「眼が地蔵様のご加護で守られるように」と身代わりの願をかけ片目をつむっているということです。

大仏さんの足元や周辺には、数え切れない程の「身代わり蛙」が奉納されていました。

そんな縁起もあって、手水舎には竜ではなく蛙の口から水が出ていますが、これはちょっと珍しいですね。

境内の一番奥には阿弥陀堂があり、寺内には平安時代の作といわれる阿弥陀如来立像と阿弥陀如来坐像が祀られています。

大きな屋根ですので驚きましたが、屋根の一番上で野鳥(イソヒヨドリ)が綺麗な声でずっと囀っていたのが可愛らしい。

「木之本」の地名の由来は、木之本地蔵院の縁起に出てくる“地蔵菩薩が動かなくなった「柳の大木の元」”だとする説もあります。

伝承のような話からではあっても、信仰の根付いた場所ならではの話かと思います。

早春にカタクリやショウジョウバカマが咲きだす頃に始まる蝶のシーズンは、彼岸花やニラの花が終わる頃に閉幕してしまいます。

早春にカタクリやショウジョウバカマが咲きだす頃に始まる蝶のシーズンは、彼岸花やニラの花が終わる頃に閉幕してしまいます。

似たような翅の模様の蝶でツマグロヒョウモンの♂。

似たような翅の模様の蝶でツマグロヒョウモンの♂。 同じツマグロヒョウモンでも♀は翅の模様が全く違い、別の蝶に見えてしまいます。

同じツマグロヒョウモンでも♀は翅の模様が全く違い、別の蝶に見えてしまいます。

楽しみなシルバー・ウィークでしたが、残念ながら最終の日曜日以外は晴天に恵まれませんでしたね。

楽しみなシルバー・ウィークでしたが、残念ながら最終の日曜日以外は晴天に恵まれませんでしたね。

今年はハンミョウと縁があるようで、またハンミョウと出会うことが出来ました。

今年はハンミョウと縁があるようで、またハンミョウと出会うことが出来ました。

稲刈りが終わった田圃が増えてきていますが、稲刈りの独特の匂いってありますよね。

稲刈りが終わった田圃が増えてきていますが、稲刈りの独特の匂いってありますよね。

先週末には咲いていなかった彼岸花があちこちで咲き始めていますね。

先週末には咲いていなかった彼岸花があちこちで咲き始めていますね。