コウノトリは、かつては飛来情報が流れるとカメラマンが口コミ等で集まってきたりした野鳥でしたが、今では随分身近な野鳥になった感じがします。

コウノトリは、かつては飛来情報が流れるとカメラマンが口コミ等で集まってきたりした野鳥でしたが、今では随分身近な野鳥になった感じがします。滋賀県だけでも年間に何個体も飛来してきているようですので、コウノトリも“出会える野鳥”になってきたのかな。

土曜日にシギチの仲間、出来たらジシギの仲間でもいないかな?と淡い期待をしつつ田圃に目を凝らしていると...。

“あらま!田圃の奥の方にコウノトリがいるやんか~!”とこれにはちょいとビックリした。

コウノトリを過去に見た場所ってその環境に特徴があって、簡単に言うと“川があって田圃のある里山の雰囲気たっぷりの所”ってことが多かったんですよね。

ここは田圃はあるけど、少し感じの違う場所だったので、コウノトリが来ているとは全くの想定外でありました。

それにこれまでのコウノトリは情報をもらって見に行ってましたので、こういう突然の出会いは嬉しいものです。

情報をもらって行くと“ただ撮っただけ~”みたいな気分になることもありますよね。

帰宅して足環を調べてみると、J0089(2014年4月2日生まれのメス)でした。8月19日に山梨県に居た個体のようです。

コウノトリは大きな鳥ですから、既にこいつを見つけている方も何人かおられるとは思いますがね。

さて、このコウノトリは、田圃を少しずつ移動しながらエサを摂っていましたが、天気が悪かったこともあって農業の軽トラも来ずゆっくりと観察が出来ました。

食事が終わると長い時間をかけて羽繕いをしておりました。羽繕いが終わったら飛んでいくかも?としばし待ってみる。

飛んだ~!しかもこっちへ向かって飛んでくる~。

...ということで話が長くなるので続きは別の機会に。

そろそろゴイサギ(ホシゴイ)が帰っていく季節になりましたね。

そろそろゴイサギ(ホシゴイ)が帰っていく季節になりましたね。

第2回夏羽でいいのかな。冠羽は見えないし、色合いが成鳥に近づいてはいるけどまだ少し成長しきれていないって感じがしますね。

第2回夏羽でいいのかな。冠羽は見えないし、色合いが成鳥に近づいてはいるけどまだ少し成長しきれていないって感じがしますね。

ビオトープに白い蓮の花が咲いていたんだけど、花の背丈が高くって花の様子がよく見えません。

ビオトープに白い蓮の花が咲いていたんだけど、花の背丈が高くって花の様子がよく見えません。

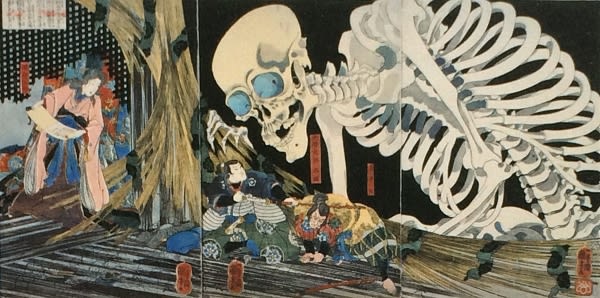

お盆頃になるとTVなどで心霊番組や心霊コーナーが増えてきたりしますが、最近はYouTubeなどで公開されている投稿動画がよく使われてますね。

お盆頃になるとTVなどで心霊番組や心霊コーナーが増えてきたりしますが、最近はYouTubeなどで公開されている投稿動画がよく使われてますね。

米原の滋賀県立文化産業会館で“サマー・ジャズ・セッション2015ジャズ・フロム・ニューヨーク 2デイズ マイバラ”のライブでの“暑い夏”に“熱いジャズ・ライブ”の週末の夜の話です。

米原の滋賀県立文化産業会館で“サマー・ジャズ・セッション2015ジャズ・フロム・ニューヨーク 2デイズ マイバラ”のライブでの“暑い夏”に“熱いジャズ・ライブ”の週末の夜の話です。

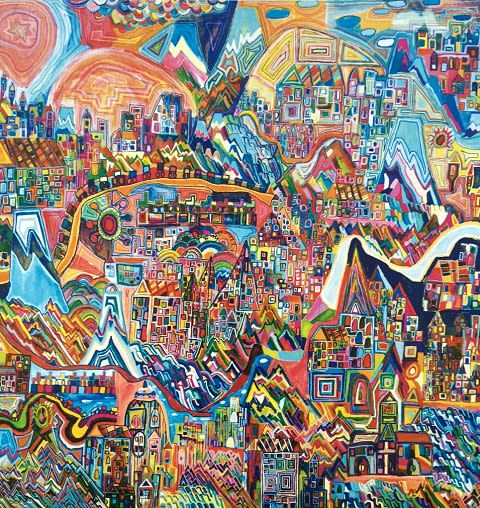

「アールブリュット」という言葉を耳にされたことがある方もおられると思います。

「アールブリュット」という言葉を耳にされたことがある方もおられると思います。

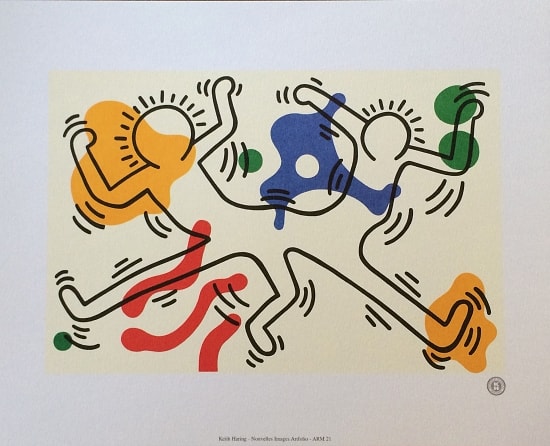

“電車の中刷り広告で見たけど、佐川美術館で「キース・ヘリング展」をやってるみたいだよ。”と思い出したように家族から聞かされたのが“昼御飯のおかずを何にしようか”と話していたお昼前のひと時のこと。

“電車の中刷り広告で見たけど、佐川美術館で「キース・ヘリング展」をやってるみたいだよ。”と思い出したように家族から聞かされたのが“昼御飯のおかずを何にしようか”と話していたお昼前のひと時のこと。