『興味の趣くままに見たいものを見る』といった風に足を運んでいますが、少し前から興味を持っていた「大津絵」と滋賀の仏像本などに掲載されている「釈迦涅槃像」が大津市歴史博物館で公開されていると知り、鑑賞に訪れました。

大津絵は雰囲気は知ってるけど一堂に会して見る機会がありませんでしたが、ミニ企画展とはいえ約40点展示されていましたのでいい鑑賞機会となりました。

大津絵はその名の通り滋賀県大津市で描かれた名産品として始まり、ユーモラスにデフォルメされた絵面に風刺を込めた作品は土産物の域を超えて、人の心を掴んだ作品になったといえるかと思います。

初期の大津絵は仏画を描いていたとされており、最初のコーナーに展示されていた大津絵はまさしく仏画そのものでした。

18世紀頃から信仰の一環だった大津絵は大衆路線に変わっていって人気を博したそうで、浮世絵などと同じく木版摺物などの手法を使い大量生産されて大衆の楽しみの一つになっていったようです。

「鬼念仏」・・・ポストカード

「鬼念仏」・・・ポストカード

「鬼念仏」は“鬼が念仏を唱えて布施を乞うて歩く姿”を描いていて、慈悲のない心にも関わらず、形だけの善行を積む偽善を風刺した絵だそうです。

大津絵には鬼を画題にした絵が多いのですが、どれも風刺が効いて絵面が面白いですね。

「鬼鼠柊」・・・ポストカード

「鬼鼠柊」・・・ポストカード

「鬼鼠柊」はあの恐ろしい鬼が小さなネズミを怖がって柱によじ登って怖がっている面白い題材の絵でした。

柊は魔除けの効果があるとされ、節分にイワシの頭と飾る風習が日本にはありますが、さすがの鬼も柊は苦手ということなのでしょう。

「釣鐘提灯」・・・ポストカード

「釣鐘提灯」・・・ポストカード

「釣鐘提灯」は天秤棒で釣鐘と提灯を猿が担いでいる絵ですが、重い方の釣鐘が上になっているという絵面で、本当の価値を逆さまに扱う猿(人間)を風刺しているとされます。

大津絵は風刺画としての面白さもありますが、どの絵も絵自体はシンプルに描かれていますから和風イラストのような感じで現在も人気があるのかもしれませんね。

江戸時代に大津絵は東海道大津宿の西端の追分・大谷の界隈で売られていたそうで、旅の途中に大津絵の店でお土産を物色している様子が描かれている絵がありました。

今も昔も旅先でお土産屋に立ち寄るのは旅の一つの楽しみですね。

さて、もう一つ見たかったのは釈迦涅槃像で、これは念願かなっての拝観ということになります。

涅槃像を祀った寺院はいくつかあるかと思いますが、当方は釈迦涅槃像を拝見するのはこれが始めてですので興味津々です。

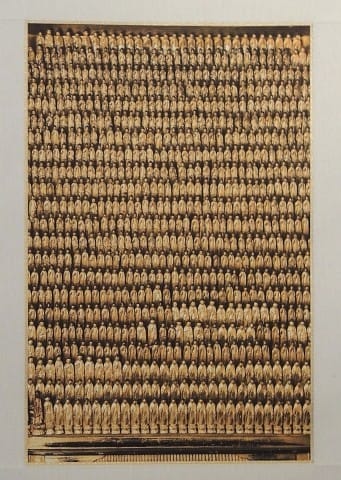

この木造釈迦涅槃像は大津市歴史博物館が法然上人の没後800年を記念して浄土宗寺院の宝物調査(2012年~)で、大津市にある新知恩院の蔵の中から発見された仏像のようです。

まず驚くのはこの仏像の小ささです。なんと体長12.8cmのミニチュア仏像だったのです。

仏像は鎌倉時代の作とされ、仏師・快慶の作風に近いことから快慶工房の作ではないかともいわれています。

新知恩院は15世紀の創建とされていますから、この涅槃像の方が古いということになりますが、元々はどこの寺院にあったかは諸説あれど明確ではないんだそうです。

大津市歴史博物館HP

大津市歴史博物館HP

大津市歴史博物館のロビーには地蔵菩薩坐像(小関地蔵堂)が展示されているのも目を引きました。

こちらの仏像は像高135cmの半丈六の坐像で、平安~鎌倉期の作とされている大きな仏像です。

ミニチュアのような釈迦涅槃像とは正反対の大きな仏像で、仏像にはいろいろな姿があるのを実感してしまいます。

田圃が広がる農道を走行していると、コウノトリの姿が見えます。

田圃が広がる農道を走行していると、コウノトリの姿が見えます。

『興味の趣くままに見たいものを見る』といった風に足を運んでいますが、少し前から興味を持っていた「大津絵」と滋賀の仏像本などに掲載されている「釈迦涅槃像」が大津市歴史博物館で公開されていると知り、鑑賞に訪れました。

『興味の趣くままに見たいものを見る』といった風に足を運んでいますが、少し前から興味を持っていた「大津絵」と滋賀の仏像本などに掲載されている「釈迦涅槃像」が大津市歴史博物館で公開されていると知り、鑑賞に訪れました。

京都東山の阿弥陀ヶ峰を背にして建立されている真言宗智山派の総本山・智積院という寺院があります。

京都東山の阿弥陀ヶ峰を背にして建立されている真言宗智山派の総本山・智積院という寺院があります。

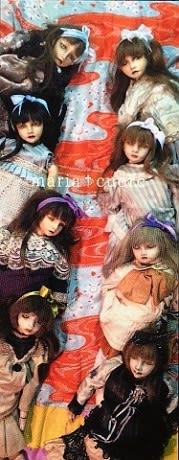

追加! 後日マリアの心臓へ行かれた方にお願いして『古自転車と小便小僧』の写真を撮ってきていただきました。

追加! 後日マリアの心臓へ行かれた方にお願いして『古自転車と小便小僧』の写真を撮ってきていただきました。