滋賀県愛荘町に「山比古湧水」と「山姥の足跡」という岩場があると知り、興味本位で出かけてみました。

滋賀県愛荘町に「山比古湧水」と「山姥の足跡」という岩場があると知り、興味本位で出かけてみました。「山比古湧水」は、昔からお伊勢参りの旅人や山仕事に携わる地元の人々によってひっそりと汲まれてきたといい「平成の名水百選」に選ばれている名水です。

地図上ではここから山越えをすれば三重県いなべ市へ通じているようですが、かなり過酷な道中となるお伊勢さんへの道のように思えます。

奥地にあるのも関わらず「山比古湧水」の周辺は整備された公園となっていたのは予想外で、夏には水遊びのレジャースポットとして人気があるといいます。

宇曽川渓谷の石碑の下には宇曾川が流れ、砂防堰堤から流れ出る水の轟音と渓谷のゴツゴツとした岩は中々の見応えです。

一部に雪だまりのある朝の渓谷は痛いような寒さを感じるが、湧き水を汲みに来られる方もおらず、ただ水音だけが響いている。

堰堤から流れ落ちる水は水量が豊富で、山からの豊富な恵みを感じます。

この先にも道があるようなので進んでみたかったのですが、これより先は自然環境保護のため関係者以外立ち入り禁止の看板と共に鉄柵で閉じられ先へは進めない。

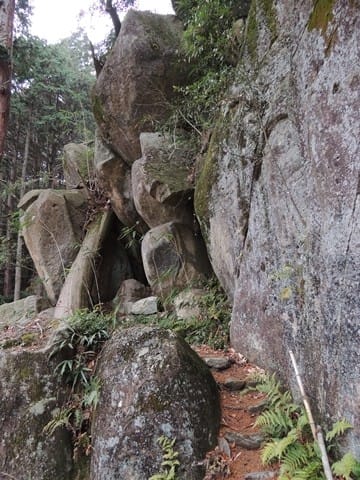

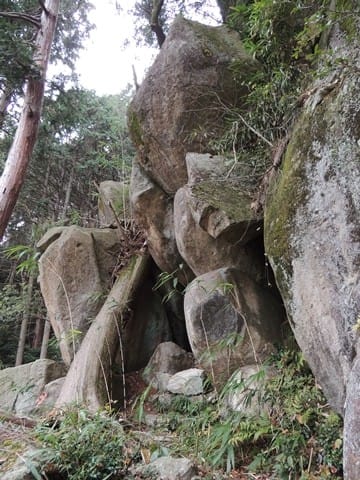

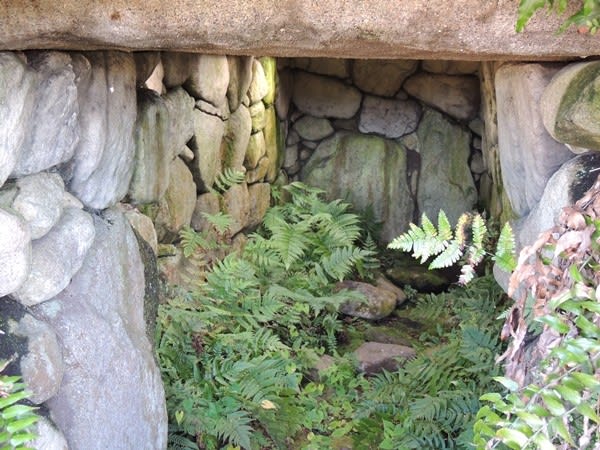

堰堤のすぐ側には赤茶けた色をした巨石が組まれており、上部の巨石の下の隙間から水が流れ出すこともあるといいます。

人工的に作られたものかもしれませんが、目を引くのは確かです。

湖東の山は火山岩の一種である「湖東流紋岩」で出来ているといい、湖東三山から観音寺山・箕作山・荒神山・安土山・八幡山がそれにあたるとされます。

琵琶湖に浮かぶ沖島までもが含まれるそうであり、この渓谷の岩がそれにあたるかどうかはともかくとして、心洗われる風景です。

宇曽川渓谷のすぐ隣に「山比古湧水」があり、「山比古地蔵」と「山姥」にまつわる昔話が残されています。

この昔話に出てくる「山比古地蔵尊」が祀られているそうですが、場所は分からなかった。

もしかすると立ち入り禁止区域にあるのかもしれません。

湧水は何カ所かの取水口から勢いよく流れ出ており、自由に水が汲めるようになっています。

少し飲んでみようと思ったものの、自然の水ですから煮沸してから飲んでくださいの注意書を見て止めておくことにする。

山比古湧水には地蔵さんを彫った岩が祀られており、これは立入禁止区域にある「山比古地蔵尊」を模したものなのでしょう。

神域として祀られていないのは、旅人や山仕事の方の喉を潤してきた歴史によるものかとも思います。

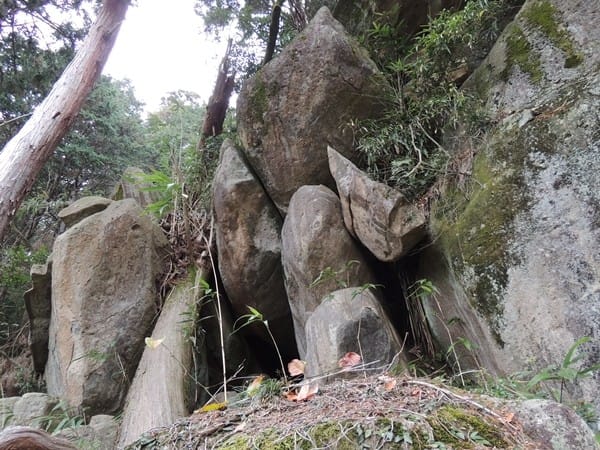

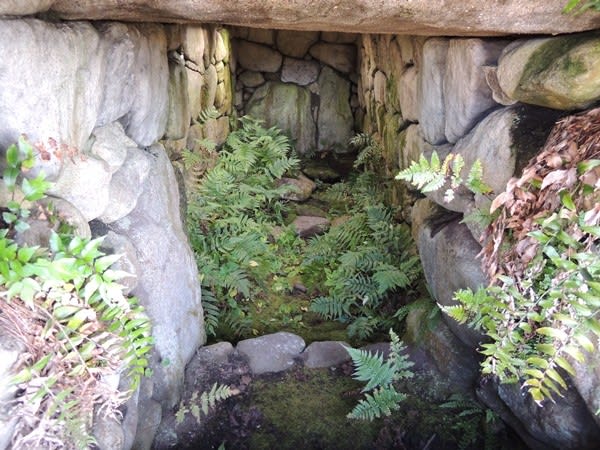

今回楽しみにしていたのは山姥の足跡があるという「山姥の岩めぐり散歩路」でしたが、こちらはどれが足跡なのか分からずじまい。

確かにゴツゴツした岩は多かったとはいえ、渓谷の大岩からすると小ぶりな岩が多い。

苔むした岩が多いことから湿度の高い土地柄が伺え、夏なら足元が気持ち悪いかもしれません。

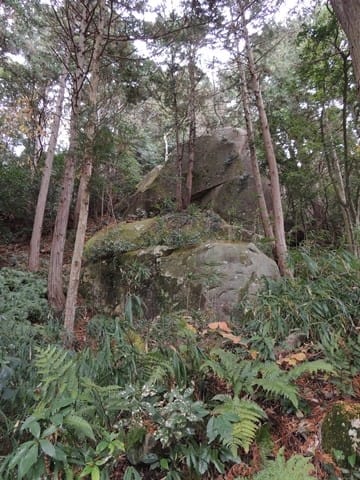

少し登ると「山姥の足跡」の石碑の後方に大きな岩があります。

おそらくこの岩のどこかに足跡があるのかと考えましたが、落ち葉と苔で見分けることは困難でした。

林道を下って戻る途中、帰り道に立ち寄ろうと思っていた「宇曽川ダム」に寄り道します。

宇曽川ダムは1980年に運用が開始されたロックフィルダムで、過去には宇曽川が氾濫したり決壊することが多い川だったといいます。

宇曽川ダムのリップラップは景観が面白く、ダムの遊歩道の中央に展望所が設けられているのも妙な愛嬌があります。

リップラックの下は整備された公園のようになっていますが、降りるには長い階段を降りていかなければなしませんし、降りても仕方がないか。

ダムの遊歩道から見るダム湖の様子。

オシドリでも浮いてそうな場所だが、水鳥の姿は全く見えない。

麓側を眺めると広がるのは愛荘町の平野かと思います。

奥に見えるのは繖山や赤神山でしょうか。思っていたより高い場所に来ていたことに驚きます。

「山比古湧水」の周辺は整備が行き届いている場所と、自然環境保全のため出入り禁止の場所を分けて管理されています。

こんな冬の季節にも関わらず、渓谷にはペットボトルが捨てられていましたから、マナーの悪い人がいると他の人も出入り禁止にされるということになりますね。