「即身仏」とは衆生救済を願って厳しい修行のすえ、自らの肉体をミイラにして残した僧侶のこととされています。

日本で確認されている即身仏(ミイラ)は焼失してしまたものも含めて20数体あるといい、その内の1体が岐阜県にある両界山 横蔵寺に安置されていますので出先から足を伸ばして参拝に訪れました。

横蔵寺は西国三十三ヶ所観音霊場の満願寺の谷汲山華厳寺から10㌔程の山間にある寺院はありました。

紅葉の名所になっているようですが、「即身仏(ミイラ)の寺」として、また22躰の重要文化財の仏像などを所蔵していることから「美濃の正倉院」と呼ばれることのある古刹です。

横蔵寺の開山は寺伝によると、801年桓武天皇の勅願を受け、伝教大師・最澄が自作の薬師如来を祠って開山した寺とされています。

開山時に祀った薬師如来像は、最澄が比叡山延暦寺を開山する時に彫って比叡山に祀った薬師如来と同じ霊木から造ったと伝わる由緒から、織田信長による比叡山延暦寺焼き討ちで焼失してしまった延暦寺へと移され、根本中堂のご本尊として祀られているとされます。

その代わりとなって横蔵寺に祀られている薬師如来は、元々は京都の北(深泥ヶ池)の畔に祀られていたものと伝わりますが、秘仏となっており御開帳は60年に一度ということです。

寺院は平安・鎌倉時代には、この辺りの学問所や文化の中心として栄え、鎌倉時代には38の僧坊があり、山内に百数十人の僧侶が住んでいたという記録が残っているようです。

しかし戦国時代には次々と寺領を侵略され、「元亀の法難」(延暦寺焼き討ち)ではすべての寺領を信長に取り上げられてしまったとされます。

信長死後の慶長年間(1596~1615年)になって再建の運びとなり現在に至るといいます。

石標の横を歩いていくと、まず赤い医王橋を渡ることになります。

城壁のような石垣と石畳が特徴的ですが、歩き進むと仁王門が見えてきて、古刹へ訪れた感が高まりテンションが上がります。

この仁王門は1675年に完成したとされる檜皮葺の楼門となっています。

2階部には鐘楼が見えますので、鐘楼門ということになりそうですね。

参道の横の土壁の筋が5本あり、五本筋塀になっている理由は不明ですが、落ち着いた雰囲気のある鐘楼門です。

仁王門ですから仁王様の大草鞋が奉納されていますが、現在は仁王様は瑠璃殿という重要文化財の所蔵館に安置されてあります。

仁王像は左に金剛力士、右に密迹金剛力士が納まるようになっていて、金剛力士像2躰は鎌倉時代前期の1256年、肥後別当定慶の名作です。

境内に入ると目に入ってくるのは檜皮葺の三重塔。

1663年の完成とされており、趣のある建築物になっています。初層には改修の跡が見られますね。

線香の火が絶えない香堂の前に本堂が建てられています。

1671年の完成とされており、他の建築物の再建時期からみても慶長年間に再建の運びとなった伽藍が1600年代後半になって次々と再建していったということなのかと思います。

本堂の左手から境内を進んでいくと観音堂を経て、仏像所蔵庫である瑠璃殿へ到着します。

内部には22躰の重要文化財の仏像が安置されていますが、さすが「美濃の正倉院」と呼ばれるだけあって素晴らしい仏像が並んでいます。

左列の手前側にはまず「金剛力士像」。

普段、仁王門に安置されている力士像を見ることが多いですが、手の届くような位置にある力士像は大迫力で、その力感には圧倒されるものがあります。

ポストカード

ポストカード

続いて鎌倉時代作の「十二神像」の内の6躰が安置。

正面には両端に南北朝期の「四天王像」。増長天・広目天の横には見慣れない仏像がありましたが、この仏像は「深沙大将立像」という仏像でした。

深沙大将立像は「西遊記」のモデルとなった玄奘・三蔵法師のお伴の沙悟浄とされています。

蛇を持って体に巻きつけていて仏教の守護神とされていて、毘沙門天の化身とも道教の泰山府君の化身とも呼ばれる平安時代中期の仏像です。

ポストカード

ポストカード

正面中央には厨子の中に本尊の胎内仏が祀られていますが、扉は閉じられています。

横にあったのはこれも今まで見たことない「板彫法華曼荼羅」が安置されていて関心を引きます。

1枚板に浮き彫りされた曼荼羅で、中心の多宝塔の中に釈迦・多宝の二仏が並び、左右に普賢・文殊の菩薩が2躰。

四隅には四天王が配置されている平安時代後期の板彫りの曼荼羅です。

パンフレット

パンフレット

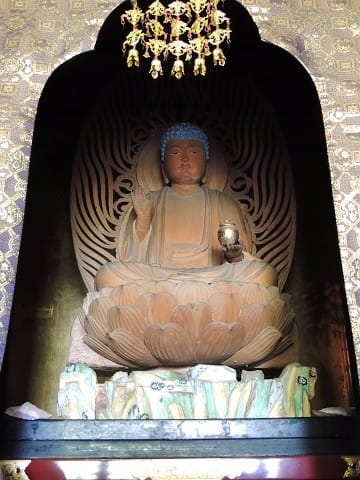

「板彫法華曼荼羅」の隣にはかつては三重塔に安置されていたとされる「大日如来坐像」。

平安時代末期の1183年の作とされていて、金剛印を結んだ金剛界の大日如来で美しい仏像でした。

ポストカード

ポストカード

大日如来坐像の横には多聞・持国の2躰。

右列には十二神像の残り6躰とやはり大迫力の密迹金剛力士像が安置されていて、瑠璃殿でゆっくりとした時間を過ごしました。

さて、横蔵寺の名を有名なものとしている即身仏が祀られた舎利堂へと参拝します。

この舎利堂には妙心法師の即身仏、いわゆるミイラが祀られています。

即身仏になるための修行は、最初に五穀・十穀を絶って木の実などだけを食べて、体の脂肪や水分を落としていって即身仏への体を作っていく。

次に地面に3㍍ほどの穴を掘り、空気穴のある木棺に入り、途中でお経を読み続けるそうです。その際には漆を飲んで防腐剤として死後の腐敗を防止したともされています。

妙心法師は、横蔵の地に生まれたとされ、西国・坂東・秩父の三十三ヶ所、四国八十八ヶ所を巡礼した後に信濃の善光寺で受戒されたとされます。

その後、富士大行者と称して富士講の先達を勤め、1817年に山梨の御正体山の洞窟で断食して37歳の時に入定されたと伝わります。

この妙心法師は紆余曲折を経て、妙心の出身地である横蔵に1890年に移され、横蔵寺で祀られることとなったようです。

横蔵寺の即身仏は内陣まで入ってすぐ近くまで近寄って見ることが出来ます。ガラス越しではありましたが、輪袈裟をかけただけの裸体で手を結んだ姿です。

かなり小さく見えましたので、妙心法師は小柄な方だったのかと思われます。

パンフレット

パンフレット

全国で確認されている即身仏は20躰余りといわれますが、即身仏の荒行に挑まれた僧は実際はもっと多かったかと思われます。

途中で断念した僧もおられるでしょうけど、腐敗してしまったり、掘り出してもらえず未だに土中にいる即身仏もあるかもしれません。

妙心法師が即身仏となったのはちょうど200年前の1817年のこと。妙心法師は何を祈願して即身仏となったのでしょうか。

神社には「神社自体が発するエネルギーにあふれた神社」と「参拝する人々のエネルギーに満ちた神社」があると思います。

神社には「神社自体が発するエネルギーにあふれた神社」と「参拝する人々のエネルギーに満ちた神社」があると思います。

京都国際マンガミュージアムで『山岸凉子展』の開催が始り、待ちかねたように足を運ぶことになりました。

京都国際マンガミュージアムで『山岸凉子展』の開催が始り、待ちかねたように足を運ぶことになりました。

十数年も前のことになりますが、高島市の海津大崎にあるこの大崎寺に参拝した時のこと。

十数年も前のことになりますが、高島市の海津大崎にあるこの大崎寺に参拝した時のこと。