京都の清水寺は国内外からの京都観光の方が押し寄せるような寺院ですので、京都市内を車で移動している時に見る膨大な人の数には驚くほかありません。

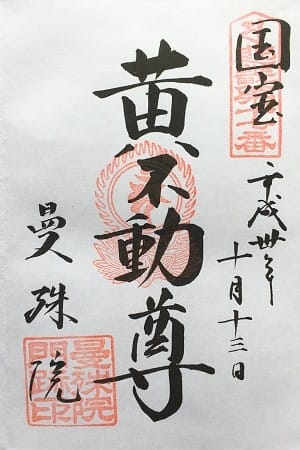

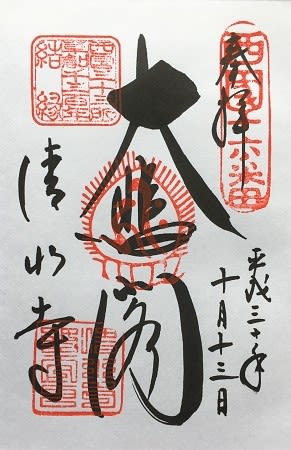

清水寺は西国三十三所観音霊場の第16番札所であり、過去に何度か訪れているものの未だに御朱印を頂いていない寺院でした。

とにかく早朝に行けば人は少ないだろうと考えて訪れましたが、さすがに有名な寺院ですので既に参拝の方の姿がチラホラとありました。

清水坂の参道に並ぶ店はまだ軒並みシャッターが閉まっているにも関わらず、黙々と坂を登って行かれる方々について当方も仁王門を目指して歩みを早めます。

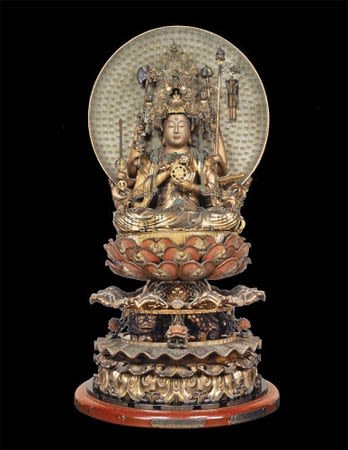

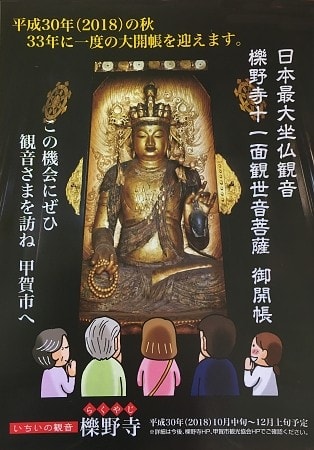

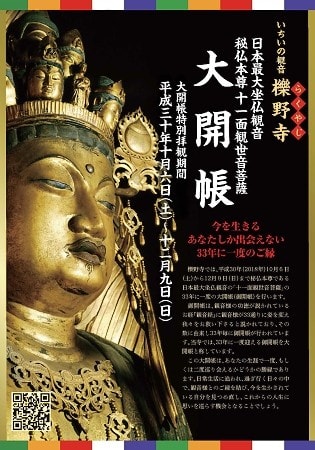

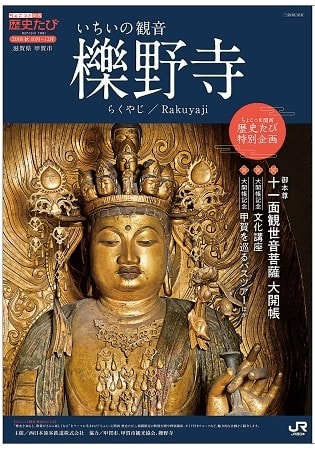

清水寺は2017年から2021年まで50年度に一度とされる大改修の最中ですので「清水の舞台」が見れないことは分かっていましたが、222年ぶりといわれる随求堂の御本尊「大随求菩薩」の一般公開(春・秋)が目的の一つです。

秘仏公開は「西国三十三所草創1300年記念事業」の一環として行われるのですが、随求堂での本尊御開帳が222年ぶりというのには驚きますね。

清水坂の終点近くまでくると、朱色の「仁王門」「西門」「三重塔」が見えてきてロケーションの良さに気持ちが高まります。

音羽山を背景に清水寺は建ちますが、U字に取り囲むように堂宇が建てられており、それぞれの位置から計算されたかのような風景を楽しめる造りになっています。

仁王門の前ではTVの取材中。

周囲の人から聞こえてきたのは“ますだおかだの岡田や!”の声。

やはり人の多い場所では早朝に収録されているのでしょう。

「仁王門」は16世紀の始めに再建されたもので、2003年に解体修理されたこともあって朱色も鮮やかな楼門になっています。

もちろん金剛力士像が安置されていて、格子を金網の奥から鋭い視線を送っています。

「西門」は1631年の再建で、門の内側から見る日没はとても美しいとされており、極楽往生の浄土への入口ともされています。

清水寺の御堂や門・塔の大半は重要文化財となっていますから、そのことからも清水寺が長い歴史の中で信仰を集めてきたことが分かります。

「三重塔」は高さが31mあり、薬師寺の東塔に次ぐ国内最大級の三重塔といわれています。

1632年の再建とされていますが、1987年にも再建とありますので最近になって再建された塔のようです。

清水寺の開創は奈良時代末期の778年、延鎮上人によって開かれたとされます。

延鎮上人は霊夢により音羽山を訪れ、「音羽の滝」で修行していた老仙人からの言葉により、音羽山の草庵を守ったと伝わります。

その後、鹿狩りで音羽山を訪れた坂上田村麻呂に延鎮上人は観音信仰の功徳を説き、感銘した田村麻呂は寺院を建立し清水寺と名付けたそうです。

清水寺は当初は、南都六宗の法相宗の寺院でしたが、紆余曲折ありながら1965年には北法相宗の本山として独立したといいます。

南都の奈良に対して、北都の京都の法相宗といった意味合いがあるとされています。

「鐘楼」も1607年の再建で、梵鐘は1478年の鋳造とされます。

清水寺は創建以来、何度も火災ににあって堂塔を焼失しており、現存する建築物は徳川家光によって再建されたものが多いようです。

いよいよ本堂へと向かうことになりますが、まずは手水で身を清めます。

ここまで来ると山の斜面に建つ本堂と同じ高さになりますから、周囲の景観は高台から見下ろすような景色になります。

手水舎の横には「轟門(中門)」があり、ここから先は拝観料が必要な領域です。

朱色の建築物ばかり見ていましたので、ナチュラルな木の色の建築物を見るとなんとなく新鮮な感じがしてしまいます。

中門から本堂へは石畳の廻廊を渡ることになりますが、なかなか雰囲気があります。

“早起きは三文の得”といいますが、やはり早朝の寺院は人が圧倒的に少ないのでちょっと待てば無人になる時があります。

廻廊を抜けると本堂に入りますが、まずは「清水の舞台」から下を見下ろしてみます。

「音羽の滝」にいるのは中学校の修学旅行でしょうか。教師らしき人もいますね。

「清水の舞台」の対面にあるのは「子安塔」。

後であそこまで歩いて行ってみよう。

本堂は外回りは工事の養生でホロをかぶっていますが、外陣から内陣のお前立ちにお参りすることが出来ます。

外陣には大きな鐘があり、叩いてみると鐘の大きさもあって強く奥ゆかしく響きの長い音色がしてます。

お前立ちの「十一面千手観世音菩薩立像」を守護するのは「二十八部衆」。

内々陣を含む本堂は国宝に指定されており、御本尊の「十一面千手観世音菩薩立像」は秘仏で33年に一度の御開帳になっていますが、本堂改修工事が終了すれば特別開帳があるかもしれませんね。

今回、清水寺へ参拝する時に楽しみにしていたのは「懸仏」でした。

「懸仏」は本尊の姿を現した「御正体」といわれ、神鏡のような円形からは神仏一体の時代を感じられることが出来ます。

世に仏像ファンが存在するのと同じように「懸仏」ファンというのもあり、当方も懸仏の拝観できる寺院があると観てみたい衝動にかられます。

下は清水寺の宿坊・成就院から奉納された額で、十一面千手観音と守護する金剛力士像の姿が見えます。

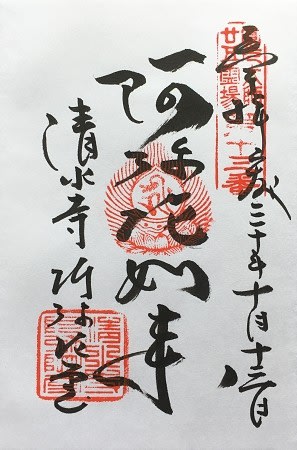

本堂を出ると「阿弥陀堂」へ向かうことになります。

「阿弥陀堂」は法然上人が日本で最初に常行念仏道場とした場所とされており、須弥壇には「阿弥陀如来坐像」が安置されています。

「阿弥陀堂」に参拝した後は「奥之院」へ参拝し、「清水の舞台」から見えていた「子安塔」へと向かいます。

子安塔は1500年に建立されたものとされ、内部に「子安観音(千手観音)」を祀る、安産に御利益がある塔だということです。

子安塔からは「清水の舞台」が正面に見えるのですが、工事中のためホロをかぶっています。

工事終了は2021年ということですので、清水の舞台が見られるのは約3年先になりそうですね。

「阿弥陀堂」の近くまで戻ってきて見る本堂も今はまだホロの中。

「懸造り」の舞台は高さ13m、4階建てのビルに相当するそうですから、工事が完了したら再び威風堂々とした姿を見せてくれるのでしょう。

本堂の近くから見える「三重塔」と、京都のもう一つのランドマークの京都タワーの遠景。

山の中腹から眺めると、如何に京都が盆地なのかが分かります。

さて、ここからは坂道を下っていくことになり、「音羽の滝」で清めの水をいただきます。

金属製の長い柄杓を伸ばして水を汲みますが、なかなかうまく汲めない人もいるようです。

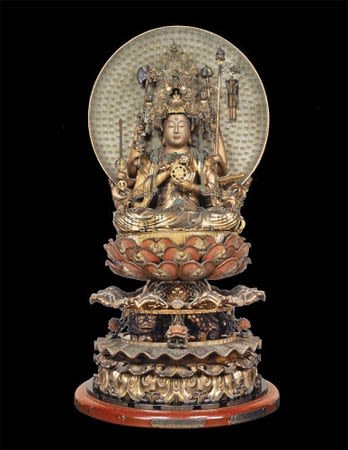

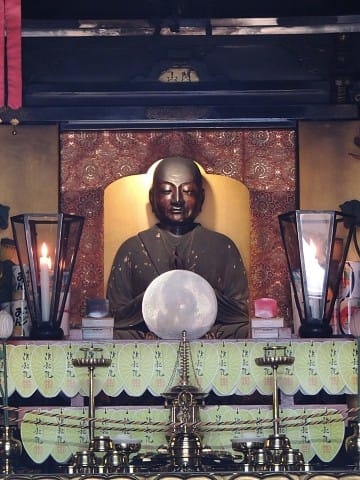

今回の本命は三重塔の横にある随求堂です。

222年ぶりといわれる随求堂の御本尊「大随求菩薩」ですが、開帳時間前から既に人が並んでおられます。

仏像は江戸時代(1728年)に造られた1.1mの坐像で、秘仏として保存されていることがあって非常に状態のいい仏像でした。

本尊以外での「出開帳」は多いようですが、やはり仏像はしかるべき場所に安置されているのを観るのがベストだと思います。

随求堂には胎内めぐりがありますので入ってみましたが、人が多いため真っ暗な中で何度も前後の方に当たります。

暗闇が怖かったのか、途中で引き返す外国人女性の姿もあって係りの方が心配されていました。

ところで、境内には清水寺とは全く関係はないようですが、「地主神社」の社があります。

大国主命を主祭神として祀るこの神社は、特に縁結びに御利益があるといい、圧倒的な女性の多さに驚くことになりました。

若い女性が多く、もう恋には縁のなさそうなご婦人は娘の良縁を祈願されているのでしょうね。

寺院境内を出て駐車場まで清水坂を下っていくと、「八坂の塔」が垣間見えます。

これまで「八坂の塔」は遠巻きにしか見たことがなかったものですから、少し寄り道してみる。

「八坂の塔」の名前と坂道の下から見る光景があまりにも有名なため知られていませんが、実際は「法観寺」という臨済宗建仁寺派の寺院となっています。

京都らしい情緒のある場所ですが、車の走行と人通りの多さで絵になりません。

しっとりとした日差しの日に和傘を差した舞妓さんの姿が欲しいところです。

清水寺は繁華な場所にありますが、じっくり見て回ると非常に時間がかかる広さがあります。

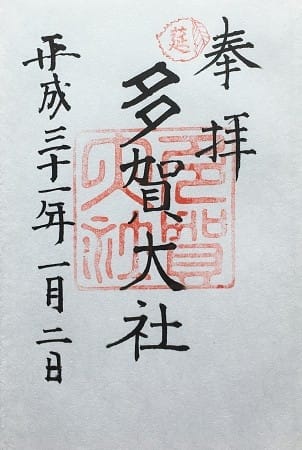

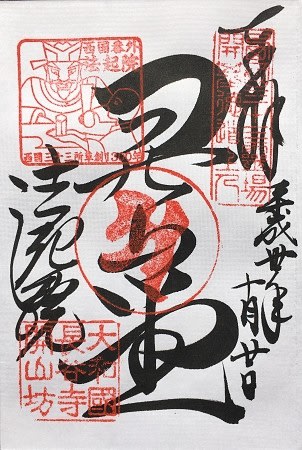

今回の参拝で西国三十三所観音巡礼も京都・滋賀・岐阜は巡礼が終わりました。

このままいけばきっと満願が叶うだろうとの想いが段々と強くなってきています。

西国三十三所巡礼には「番外札所」と呼ばれる寺院が3寺あり、一般的には兵庫県三田市の「東光山・花山院菩提寺」、京都市山科区の「華頂山・元慶寺 」、奈良県桜井市の「豊山・法起院」になります。

西国三十三所巡礼には「番外札所」と呼ばれる寺院が3寺あり、一般的には兵庫県三田市の「東光山・花山院菩提寺」、京都市山科区の「華頂山・元慶寺 」、奈良県桜井市の「豊山・法起院」になります。

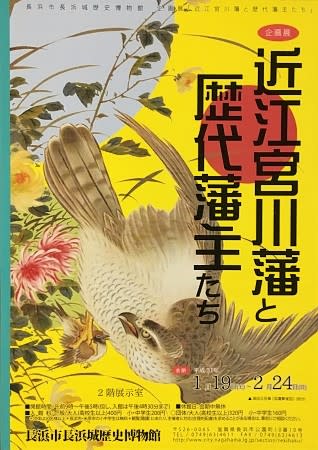

長浜城歴史博物館で企画展「近江宮川藩と歴代藩主たち」展が開催されていますが、これには驚きました。

長浜城歴史博物館で企画展「近江宮川藩と歴代藩主たち」展が開催されていますが、これには驚きました。