グスタフ・クリムトは19世紀末のウィーンで活躍し、20世紀の始めに生涯を閉じた画家で、「ウィーン分離派」とする新進芸術家のグループを率いた人とされます。

グスタフ・クリムトは19世紀末のウィーンで活躍し、20世紀の始めに生涯を閉じた画家で、「ウィーン分離派」とする新進芸術家のグループを率いた人とされます。クリムトは博物館付属工芸学校時代から弟のエルンストや友人のフランツ・マッチュと美術やデザインの仕事を請け負っていたといい、卒業後は劇場装飾などの仕事で名声を得ていたといいます。

多くの画家の中にはパン代にも窮した極貧時代が語られることがありますが、孤高の画家とは違い若くして仲間と共に職業としての絵やデザインを成立させていた画家なのかと思われます。

クリムトが多くの人に関心を抱かせるのは、古典的な絵画の高い技術を持ちながらも、時には古典の概念を破壊し、新しい芸術を模索して創造していったことがあるのでしょう。

従来の価値観を崩して新しいモラルを生み出していく行為の中で、クリムトの絵に登場する女性には艶めかしさと怖さが同居し、見る人に驚きを与え虜にしてしまったといえます。

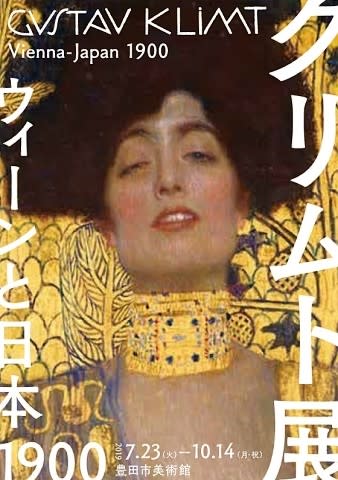

では、“いま、なぜクリムトなのか?”というと、昨年がクリムトの没後100年にあたることからウィーンで回顧展が開催され、2019年になってそれが日本に上陸してきたということのようです。

2019年はクリムトを取り上げた3つの美術展が開催され、年明けの「世紀末ウィーンのグラフィック デザインそして生活の刷新にむけて」を京都近代美術館で開催。

愛知・豊田市美術館では『クリムト展-ウィーンと日本1900-』、大阪・国立国際美術館『ウィーン・モダン クリムト、シーレ 世紀末への道』とクリムト作品が関西・中部にも大挙上陸。

『クリムト展』が開催された「豊田市美術館」に到着した時には「愛知トリエンナーレ2019情の時代」が同時開催だったこともあって駐車場までの道が既に大渋滞。

会場内も人は多かったものの、幸いにして身動きもままならずといった状態ほどではなく、音声ガイドを借りて会場内へと入る。

構成は最初の3つが「クリムトとその家族」に始まり「修行時代と劇場装飾」「私生活」と幼年期から早々に成功した青年期までを展示するいわばプロローグともいえる構成となっている。

若い頃の絵画は古典的な油彩が並び、当方のような素人が見てもとてもよく出来たうまい画家の描いた洋画といった印象。

クリムトは1897年にウィーン分離派を結成して展覧会や出版活動を行っていく訳ですが、1900年にはウィーン分離派会館で「ジャポニズム展」を開催するなど、作品には日本趣味の影響があるといいます。

4の「ウィーンと日本1900」の「女ともだちⅠ(姉妹たち)」では、ムンムンとした色気と芳香が漂ってきそうな女性が描かれ、黒く塗り込められた背景の間には「市松模様」が見られます。

顔を描く精度とそれ以外の部分の曖昧さのギャップが面白く、デザイン的な魅力を感じます。

古典的な絵にジャポニズムの影響を受けた作品「17歳のエミ-リエ・フレーゲの肖像」は、まだ若いエミーリエは古典的な肖像画として描かれていますが、額縁に描かれた絵柄はまさしく日本的なもの。

モードサロンを経営していたエミ-リエには自立した最先端の女性とのイメージがあり、クリムトには十数名の愛人がいたなかで、エミ-リエとは特別な関係(精神的?)だったようです。

構成5は「ウィーン分離派」を特集したもので、黄金様式の時代に突入したクリムトの全盛期になります。

「ユディトⅠ」は約聖書外伝のエピソードが主題となっているといいますが、この恍惚の表情と上半身の裸体はなんと官能的なのでしょう。

金箔に包まれまがらも手に持つのは殺した敵の将軍ホロフェルネスの首。

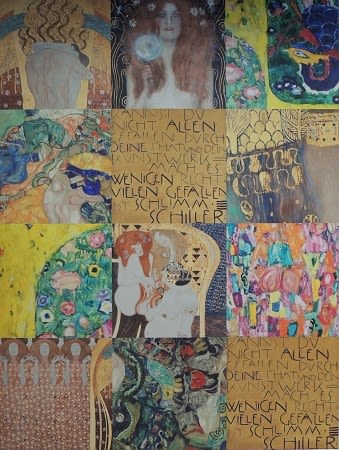

複製でありながらも圧倒的な迫力があったのは「ベートーヴェン・フリーズ」でしょう。

巨大な壁画を同じ材料を使って復元したという作品で、「交響曲第9番」を絵として表現したものだという。

黄金の騎士が裸の男女に背中を押されてテューポーン(ギリシア神話に登場する最大最強の怪物)に戦いを挑む。

テューポーンの周りにはファムファタール・死・誘惑・怠惰をイメージさせる女たちの姿。

3面の壁画の最後の壁には第4楽章の歓喜の歌。接吻する男女の足が縛り付けられているのはなぜなのでしょう?

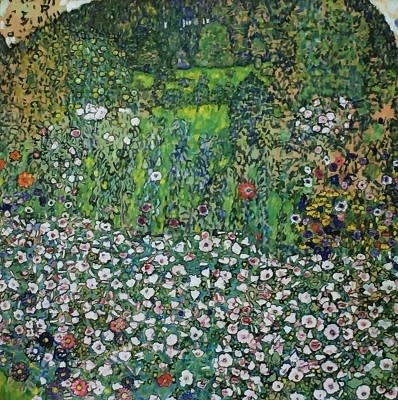

意外に感じたのはクリムトの風景画の多さでした。

クリムトの作品の1/4は風景画だといわれており、6の「風景画」では8点の風景が展示されていました。

クリムトはエミーリエとアッター湖畔という場所に訪れていたようで「丘の見える庭の風景」はそこでの穏やかな時間の中で描かれたものかもしれません。

奥行き感がなく平面的に描かれた絵には花が咲き誇り、黄金様式とは全く別の世界観が拡がります。

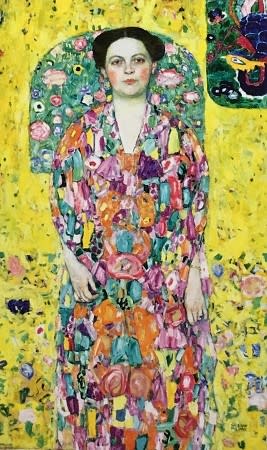

クリムトは晩年に近づくに従って黄金様式から脱していき、その作品群は7の「肖像画」にまとめられています。

「オイゲニア・プリマフェージの肖像」は裕福な銀行家オットー・プリマフェージの妻に依頼された作品だといい、右上に描かれているのは陶磁器の鳳凰ともいわれている。

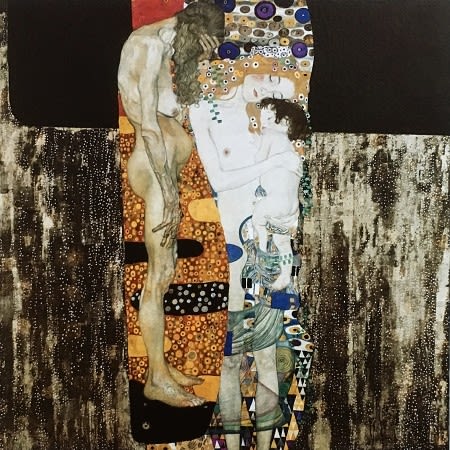

最後の8の「生命の円環」には死と誕生を表現した作品が特集されている。

親しき近親者の死を経験したクリムトは死を意識するようになり、「女の三世代」に描いたのかもしれません。

ところで、豊田市美術館では「常設展」「高橋節郎館」も観覧出来ますので、まずは常設展へ入ります。

展示室内に入った瞬間声が出たのは“あっシーレ!”。エゴン・シーレの「カール・グリューンヴァルトの肖像」が目に入ってきます。

シーレは自画像が多いといわれ、描かれる姿からはトンガった性質ながらも繊細な人物との印象を受けます。

シーレって当方の勝手なイメージでは自虐とナルシシズムの世界観を感じていますが、絵の右下に落款がありジャポニズムの影響を受けているようにも思われます。

シーレの作品は他にクレヨン画・リトグラフ・ドライポイントなど計5点の展示があり、オスカー・ココシュカ、ダリや岸田劉生・下村観山など展示作品は多岐に渡る。

想定外なまでの常設展の充実ぶりに驚きながら、人工池や鏡を使ったオブジェのある館内を歩いて次の「高橋節郎館」へと向かう。

高橋節郎という方は漆芸家だといい、展示作品は金箔や金粉を使った美しい作品が多く、特に古墳や埴輪をテーマにした作品には想像力を膨らませる独特の世界観があります。

漆装飾されたピアノ、ハープ、フルート、クラリネットも展示されており、実際のコンサートでも使用されることがあるといいます。

最後に、豊田市美術館への道の角には「拳母城(七州城)址 隅櫓跡」があり、隅櫓だけが復元されています。

拳母城(七州城)が存在した時には本丸から三河国・尾張国・美濃国・信濃国・伊賀国・伊勢国・近江国の7つの州が眺望出来たといいます。

京都近代美術館でのクリムト作品は1918年発行の「グスタフ・クリムト作品集」からの展示のみでしたが、今回の豊田市美術館の「クリムト展」で初めて実物を見ることが出来ました。

大阪・国立国際美術館での「 ウィーン・モダン展」ではクリムト作品は16点、シーレの作品も11点展示されているといいます。

「ウィーン・モダン展」では絵画・工芸・建築・デザイン・インテリア・ファッション・グラフィックデザインなど「ウィーン・ミュージアム」の至宝が公開されており、是非訪れたい美術展です。