湖北には賎ヶ岳山頂から山本山にかけての尾根づたいに130を越える古墳群があるといい、「古保利古墳群」と呼ばれる古墳が集中する一帯です。

湖北には賎ヶ岳山頂から山本山にかけての尾根づたいに130を越える古墳群があるといい、「古保利古墳群」と呼ばれる古墳が集中する一帯です。古墳時代にこの地には古墳文化が発達していて、有力な首長の一族は競って古墳を作っていた時代があったのかと思われます。

古保利古墳群は山頂だけではなく平地にも幾つかあり、特に東柳野の「姫塚古墳」は県内でも最大級の前方後方墳だとされ、4世紀頃の築造だといわれています。

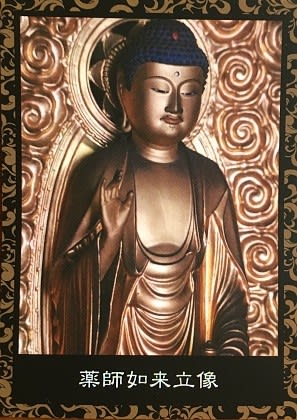

姫塚古墳のある東柳野には「長命寺薬師堂」があり、鎌倉初期の薬師如来像が祀られていることから、「観音の里ふるさとまつり」の最後に拝観を致しました。

かつて琵琶湖畔には「阿曽津」という大きな集落があったとされますが、大津波によって湖に沈んでしまい、山の反対側にある平地側の西野・松尾・熊野・東柳野・柳野中・西柳野・磯野の各集落に移り住んだと伝わります。

琵琶湖には「阿曽津」だけでなく海底遺跡の発見や湖中に沈んだ村の伝説が幾つかありますので、大きな地殻変動で沈んだのかと思われます。

そもそも琵琶湖は数百万年前は三重県にあり、現在も少しづつ北へ移動していると言われますから、震災等で一気に沈むということがあったのでしょう。

長命寺は建久年間(1190年~1198年)に藤原資通の護持仏を以て創建されたと伝わります。

「薬師堂」毎月12日の夜7:00~8:30の間に開帳されるといい、オコナイ番が開帳前に掃除等をされ、集落でこの薬師堂と薬師如来像を守られてきたそうです。

「薬師如来立像」は寄木造・漆箔・玉眼の仏像で像高は39cmと小ぶりなお姿をされていますが、近年に奉納されたかのように金キラしており違和感を感じます。

これは数十年前に汚れが目立ってきたため修復に出したところ、このように金箔の貼られた姿となって返ってきた為だそうです。

仏像修復は「復元修復」と「現状維持修復」に大別されるようですが、この薬師さんの場合は漆箔が金箔に変わってしまっています。

個人的には歴史感の伝わる「現状維持修復」が良いだろうと思いますが、そこは個人の好みやその時代の考え方があるのでしょう。

薬師堂から道を挟んで「売比多神社」があり、合わせて参拝します。

薬師堂の参道は狭いため、世話方の方々は神社の境内に机を並べて接待にあたっておられます。

売比多神社は主祭神に「豊玉姫命」を祀り、相殿には「久留弥多神」を祀るという。

唐川の「日吉神社観音堂(赤後寺)」の「千手観音と聖観音(コロリ観音)」の足柄と像底には「久留弥多大名神」「御本地」の墨書があり、2躰の仏像が相殿の「久留弥多神」の本地仏であったと推定されています。

「売比多神社」はかつて「姫塚古墳」上に鎮座していたといい、室町時代に現在地に奉遷されたと伝わります。

本殿には1839年に高月町出身の薮田月湖によって描かれた「糸取図絵馬」が展示してあり、繭の釜煮や糸の巻き取りの様子が絵馬から伺えます。

ここから巡回バスに乗って終着の高月駅へと戻ります。

巡回バスなので効率良く回れましたので、予定していた以上の観音堂を巡ることが出来たのは収穫です。

来年はレンタサイクルでのんびりと巡回しよう。

『星と祭』復刊本と『星と祭』復刊プロジェクト公式ガイドブック