室生川を上流に向かって秘境へと向かうが如くの山道を進んでいくと、室生山の中腹に室生寺はありました。

室生寺は「女人高野」の別名があるように女性が入れる高野山ということになりますが、高野山と比較されるほどの厳しい立地にある山岳寺院だとも言えると思います。

また写真家・土門拳が雪で薄化粧した五重塔と石段を撮ろうとして、何日も旅館に泊まり込んで待ち、最後の日に奇跡のような写真を撮ったことでも有名な寺院です。

かなり辺鄙な場所にある寺院にも関わらず、参拝者が多いのは語弊があるかもしれませんが、京都大原の三千院のように女性からの人気の高さが影響しているのかもしれません。

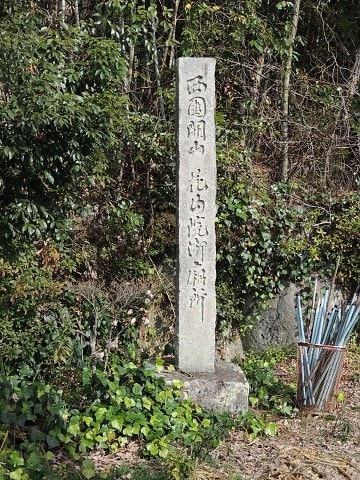

「女人高野室生山」と彫られた石標と、後方にある太鼓橋を渡ると、そこから先は女人高野・室生寺の境内になります。

太鼓橋の手前左にあるのは、土門拳が雪の室生寺を撮った時に雪待ちしていた旅館かと思われます。

土門拳はこの旅館で雪が降るのをひたすら待っていたのでしょう。

太鼓橋の反りの場所まで来ると、その先に入山門が見えてきます。

室生寺ではあちこちで補修工事をされており、入山門からも工事中であることが分かります。

太鼓橋から室生川を眺めると、水量は多くないものの水は透き通るような綺麗さを保っています。

この室生川に沿って門前町が続き、活気のある門前町の町並みが続いていました。

入山口から間もなく、仁王門が見えてきますが、山側は一部工事中なので景観を損ねているのが残念なところです。

この仁王門は近年の再建とされており、傷みはなく朱色が鮮やかに映えます。

仁王門が近年の再建ということは金剛力士像も新しいものかと思われますが、赤と濃青に塗られた仁王様はなかなかの見応えです。

柱が一部分だけ朱色が剥げてきていますが、これは風雪のせいなのかもしれません。

雰囲気のいい石段の先にあるのは金堂。知らずに行ったのですが、金堂では運良く特別拝観中でした。

もし金堂の特別拝観がない時期に訪れていたら“寺院に対しての印象が全く変わっていたかもしれない”と思ってしまうかもしれないような素晴らしい金堂内部でした。

金堂の正堂部分は平安前期に建立されたものを鎌倉時代末期に大修理されたもので、前方の礼堂部分は1672年に建て替えられたものとされ、国宝に指定されています。

室生寺は奈良時代末期に興福寺の僧・賢璟によって開かれ、平安時代は興福寺の別院としての色合いが強かったようです。

室生寺はその後、法相・真言・天台などの各宗兼学の寺院として、密教的な要素を強めながら、江戸時代になって真言宗寺院となったといいます。

現在は真言宗室生寺派の大本山になっていますが、時代に合わせてその信仰にも変遷があったということなのでしょう。

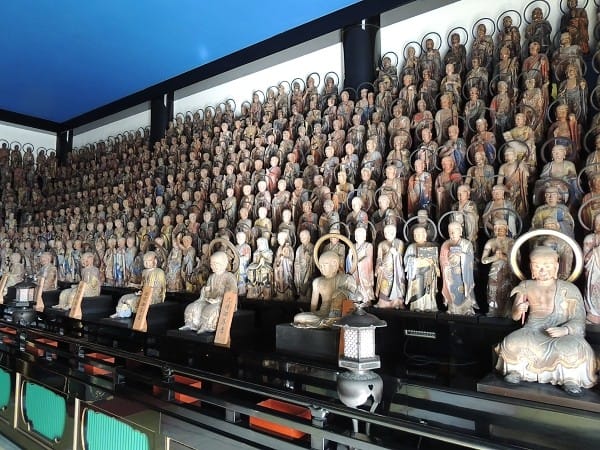

金堂の特別拝観がなかったら寺院に対するイメージが全く変わっていたというのは、金堂の須弥壇に並ぶ仏像群を見たからになります。

実に見事な仏像は左から「十一面観音立像(国宝)」に始まり、「文殊菩薩立像(重文)」「本尊釈迦如来立像(国宝)」「薬師如来立像(重文)」「地蔵菩薩立像(重文)」が並び、その前には表情がとても豊かな「十二神将立像(重文)」が並び立ちます。

また右の脇陣には「大日如来坐像」「蔵王権現立像」が並び、左の脇陣には存在感のある「聖観音菩薩立像」が立ちます。

この内陣に並ぶ仏像のあまりの素晴らしさには名残り惜しくてなかなか金堂を後にすることが出来ませんでした。

次に本堂へと向かいますが、本堂(灌頂堂)は1308年の建立で、こちらも国宝に指定された建築物です。

この御堂は灌頂という密教儀式を行うための堂で、室生寺の密教色の濃さが感じられ、内陣中央の厨子には如意輪観音坐像(平安期・重文)を本尊として祀っています。

また、左右の壁には両界曼荼羅(左:金剛界曼荼羅・右:胎蔵界曼荼羅)が掛けられていて、さらに密教色を強くしています。

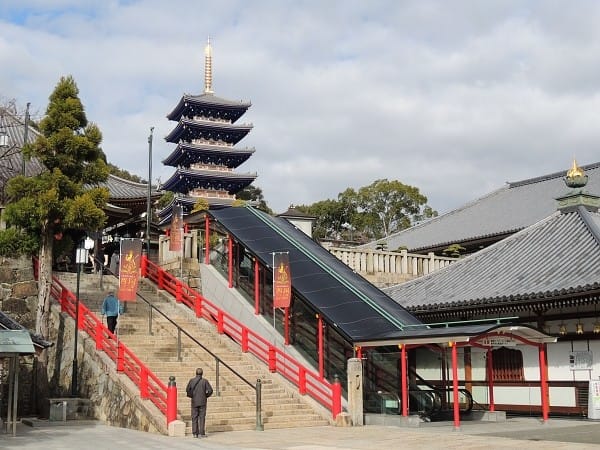

本堂の横にある石段の先にはあの有名な「五重塔(国宝・奈良時代後期)」が見えてきます。

室生寺の五重塔は、法隆寺五重塔に次ぐ古塔でありながらも、屋外に立つ五重塔としては我が国で最も小さいとされ、女人高野をシンボライズする塔になります。

少し高い位置から見ても小ぶりでやさしい感じが伝わってきます。

1998年には台風7号の被害で、直系2m・高さ60mの杉の巨木が倒れ掛かり、大被害を被ったそうですが、現在は完全に修復されて傷跡は全く分かりません。

最後に「奥之院」へ向かうことになりますが、これがなかなかハードな石段登りになりました。

登りばかりで約400段ありますが、各所に“マムシに注意!”の看板があり、蛇に遭遇してもいないのに肝を冷やします。

石段の先には門をイメージするかのように2本の杉がそびえ立っています。

どことなく熊野古道を思い起こしながら進みますが、全体図が分からないためひたすら登るしかない。

朱色の橋が見えてきたが、その先の石段は勾配がさらに強くなりそう。

石段の両サイドには樹齢年数の長そうな大木が林立しており、霊山・修行場としての歴史を感じます。

山側には巨石が剥き出しになっている部分もあり、苔むした巨石の下には不動明王の石仏が安置されています。

お不動さんの手入れをする時はどのルートで行かれるのでしょう。下からよじ登っていかれるのでしょうか。

さらに石段を登っていくと、やっと掛造りの奥之院が見えてきます。

ただしここからでは背面が見えただけで、御堂まではまだ石段を登り続けなければなりません。

奥之院にたどり着くと鎌倉時代後期に建築されたという「御影堂(大師堂)」があり、この大師堂は各地にある大師堂の中でも最古級の堂だとされています。

後方には岩山の上に七重石塔が立ち、そのゴツゴツとした岩肌の上に立つ石塔の独特の姿には神々しいものすら感じてしまいます。

奥之院の「常燈堂(位牌堂)」の中には数多くの位牌が祀られており、ここが供養の場であることを強く感じます。

さすがに気持ちのいい場所ではありませんので再び石段を下りもと来た石段を下りますが、下り中心の石段は疲労感が軽いのはいいとはいえ、つまずいて転落しないように注意が必要ですね。

五重塔から本堂へ戻る時にもう1枚五重塔の写真を撮りました。

今度はスマホで撮りましたが、写真ってスマホで撮った方が色が綺麗に色合い出る時があるのが悔しいところです。

室生寺のことは「女人高野」「土門拳の雪化粧の室生寺」としか知りませんでしたが、行ってみると高野と名の付くのも納得できる山岳寺院でした。

繊細な美しさを持つ寺院でもあり、国宝・重文の仏像が惜しげもなく並ぶ密教的な寺院でもある。

また女人高野と名の付く厳しい修行道場でもあり、実に多彩で魅力的な寺院だったといえます。

今年で第68回を迎える「長浜盆梅展」が慶雲館で開催されています。

今年で第68回を迎える「長浜盆梅展」が慶雲館で開催されています。

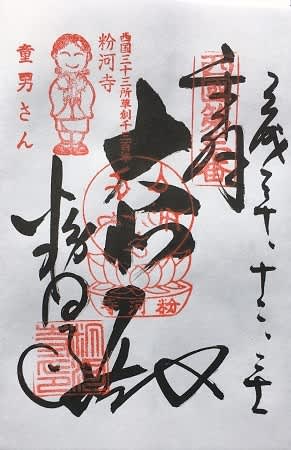

西国三十三所の札所人は、天台宗・真言宗・奈良仏教の流れを汲む寺院が多いのですが、西国3番札所の「粉河寺」は「粉河観音宗」という聞きなれない宗派の総本山になっています。

西国三十三所の札所人は、天台宗・真言宗・奈良仏教の流れを汲む寺院が多いのですが、西国3番札所の「粉河寺」は「粉河観音宗」という聞きなれない宗派の総本山になっています。