清涼寺には初めて訪れたのですが、何か既視感のようなものを感じてしまいました。

清涼寺には初めて訪れたのですが、何か既視感のようなものを感じてしまいました。身近にあって馴染み深い寺院と何となく雰囲気が似ていることが既視感につながったのだと思いますが、宗派も規模も堂宇の数も種も違うのにも関わらず奇妙な気持ちになってしまいました。

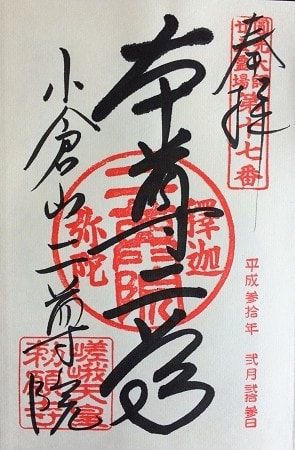

清涼寺は京都嵯峨野の地にある浄土宗の寺院で「嵯峨釈迦堂」の名で親しまれている寺院だと伺います。

寺院の案内によると“「源氏物語」の光源氏が造営した「嵯峨の御堂」と目される寺院”と書かれており、平安の昔より信仰を集めてきた寺院とされています。

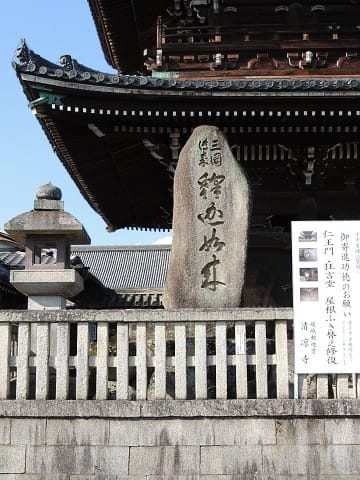

門前にある石標には『三国伝来 釈迦如来』と彫られており、これはインド~中国~日本と3つの国を伝来したとされる本尊釈迦如来像(国宝)に由来するものと思われます。

その仏像への信仰から嵯峨釈迦堂として名が広がったというのが実際のところのようです。

清涼寺には見応えのある仁王門にまず気を惹かれます。

この仁王門は度重なる焼失がありましたが、1776年に再建されており、門の左右には室町期の金剛力像が守護し、楼上には一六羅漢が祀られているそうです。

室町後期の作とされる金剛力士像は表情もよく力感のある仁王像ですが、残念ながら金網越しになります。

玉眼の眼の睨みは強く、凄みを感じさせてくれる仁王像だと思います。

清涼寺の梵鐘は撞くことは出来ませんが、石垣の上に組まれた鐘楼は江戸時代のものとされ、梵鐘には1484年の日付と足利義政・日野富子・足利義尚の銘があるそうです。

この銘にある方々は応仁の乱に大きく関わった方々でもありますね。

本堂となる釈迦堂は945年に等身大の釈迦像を祀って建立されたのが始まりとされますが、その後たび重なる焼失によって堂を失ったと伝わります。

1701年に再建された釈迦堂は五代将軍・綱吉とその母・桂昌院の寄進され、桃山建築の名残を残す建築物といわれます。

須弥壇に安置された本尊釈迦如来には幕がかかっていますが、内陣に入ることができて、鎌倉初期の地蔵菩薩立像(重文)や壁画、10幅からなる五百羅漢図などは拝することが出来ます。

寺院としての清涼寺は、東大寺の僧・ちょう然が983年に開山したと伝えられ、最初は華厳宗の寺院として開かれたとされます。

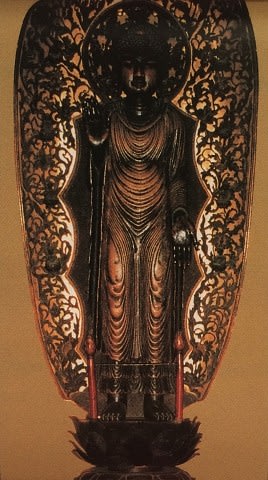

ちょう然はインドから中国へ伝えられた釈迦37歳の生身の尊像を拝し、その尊像を模刻して日本に持ち帰り清涼寺の御本尊として安置したと伝わります。

ちょう然が持ち帰った御本尊・赤栴檀の釈迦如来(国宝)の体内には絹で作られた五臓六腑が収められていたともされます。

三国伝来と伝わる仏像ですから、日本の仏像的な尊顔とは少し違ったインド風の印象を受けますね。

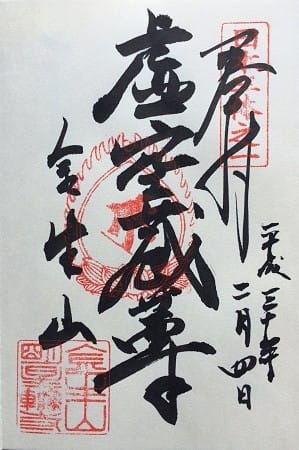

本堂の右手にある阿弥陀堂は、嵯峨天皇の第12皇子・源融が山荘・棲霞観を建て、源融没後の895年に遺族が御堂を建たのが始まりとされており、幾度かの焼亡を経て再建されたのは1863年とされます。

この源融よいう人仏は、光源氏のモデルの一人と目される方とする説があるようですね。

阿弥陀堂の近くには江戸中期の一切経蔵が建てられ、中には輪蔵が納められています。

回すと一切経を読んだのと同じ功徳があるとされていて、大きな輪蔵を回すことが出来ます。

正面に傅大士と笑仏でしょうか。写真では反射光がきつくて堂内の輪蔵が写りませんでした。

多宝塔は1703年の建立で、背後のある石塔は源融の墓といわれています。

異説もあるようですが、古い石塔ですので分らないことも多いのでしょう。

余談になりますが、実はこの清涼寺の境内にはお茶屋さんがあって“あぶり餅”が食べられると期待をしておりました。

しかし、湯豆腐屋さんはあったものの“あぶり餅”屋さんは見当たらず、諦めて寺院を後にしました。

西門を出る頃には湯豆腐屋さんものぼりを降ろして店仕舞のようです。

西門から愛宕道を歩いていると地蔵堂のような堂がありましたが、小窓から堂内を覗くと何と「千手観音立像(鎌倉初期・像高58.1cm)」が安置されていました。

この界隈は藤原定家の山荘があった場所とされており、現在は慈眼堂(中院観音)として、定家の念持仏であった千手観音を祀っているそうです。

街中に何気なく建てられた小ぢんまりとしたお堂に、このような仏像が祀られているのは京都ならではということですね。

インド料理屋さんと名の付くお店にもいろいろあって、インド人系・ネパール人系などお店によってシェフの国が違います。

インド料理屋さんと名の付くお店にもいろいろあって、インド人系・ネパール人系などお店によってシェフの国が違います。

今年のGWは人によっては9連休と大連休になると思いますが、今年は一時は崩れるものの好天が多くなりそうな1週間になりそうですね。

今年のGWは人によっては9連休と大連休になると思いますが、今年は一時は崩れるものの好天が多くなりそうな1週間になりそうですね。

湖北の農家に生まれた人の話を聞くと“子供の頃からゴールデンウィークは田植えの記憶しかない!”と少し不満そうに言われることがあります。

湖北の農家に生まれた人の話を聞くと“子供の頃からゴールデンウィークは田植えの記憶しかない!”と少し不満そうに言われることがあります。

「花に嵐のたとえもあるさ さよならだけが人生だ」

「花に嵐のたとえもあるさ さよならだけが人生だ」